第二次世界大戦の勝利により1950年代のアメリカは史上空前の好景気に沸いた。しかし今日のアメリカは相対的に弱体化したと言わざるをえない。かつてアメリカはぶっちぎりの第一位の軍事力を持つ国であり、軍事費においては二位から十位までの国の軍事費をすべて足し合わせた額が、アメリカ一国の軍事費よりも低かったという一点からでも絶対的な強さをもった国であった。

しかしながら今日においてはそうではない。中国の軍事費は年々アメリカに追いつく勢いで増加しているし、昨今のウクライナの対応を見る限りにおいてはアメリカはまるでチェンバレンのようにも見える。

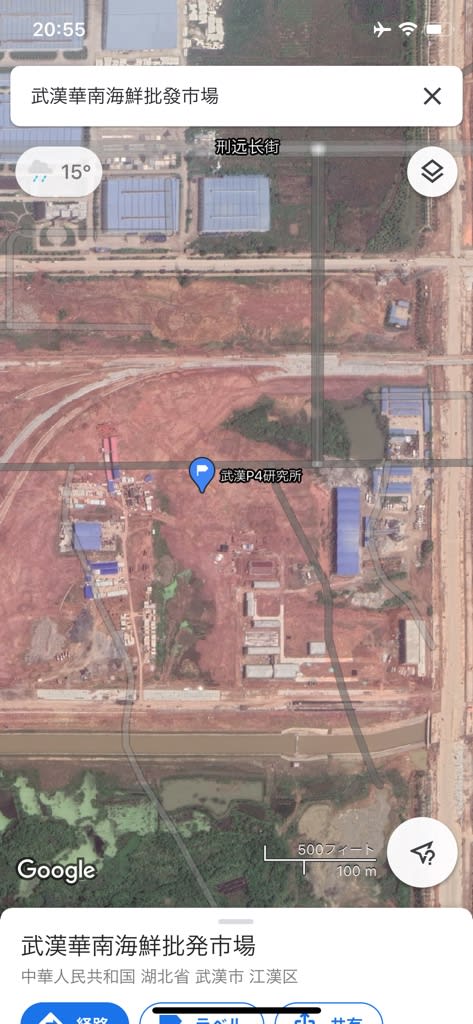

アメリカはなぜこのように弱体化したのか。そもそもアメリカの強さの源泉とは何だったのだろうか?まずは第二次世界大戦以降の武力紛争について一覧を貼り付ける。(防衛省からの転載)

第二次世界大戦以降に平和が訪れたというのはウソで戦争だらけ。

上の一覧の重要な戦争を箇条書きにすれば

●オランダのインドネシア・パプアニューギニアの再植民地化の敗戦での挫折(パプアニューギニア独立)

●フランスのインドシナの再植民地化の敗戦での挫折(ベトナム独立・ラオス内戦)

●イギリスの疲弊によりマレーシアの植民地支配が維持できずに撤退

●イギリス・フランスのインド植民地支配が維持できずにインドとパキスタンを反目させて撤退

●国共内戦(第二次)で国民党に勝利した共産党が中国本土を支配

●第一次中東戦争。イスラエルの国家を拒否。アラブ諸国との戦争

●第二次中東戦争。スエズを国有化したエジプトに対する英仏イスラエルVSエジプト

●朝鮮戦争。米英による冷戦の一つ。スターリンの死によって実質的に休戦

●アルジェリア戦争 アルジェリアがフランスに勝ち独立

●ベトナム戦争 米ソの代理戦争

●アフリカのもろもろの内戦

●キューバ革命~キューバ危機 反政府派が打倒し社会主義国へ。

●イランイスラム革命~イランイラク戦争~湾岸戦争

●ベルリンの崩壊以降、NATOの東進とユーゴ内戦とEUの拡大

●2001年ニューヨークテロ

こう見ると、ある傾向がみえてくる。それは

①第二次世界大戦後に旧列強(イギリス・フランス・オランダなどの欧州国)が弱体化し再植民地化に失敗し、独立される。

a:その中でインドのようにインド・パキスタンで反目させて撤退するケースもあれば、マレーシアのようにマレーシア独立後にシンガポールを切り離して独立させイギリスの息のかかった国として維持するというケースもある。

しかし全体的に欧州の列強は、局地的な利益を守るための闘争と駆け引きに終始し、超大国的な駆け引きと利益の享受に関しては米ソの2超大国にとって代わられる。

②米ソによる冷戦

フランスが撤退し独立したベトナムでは、米ソがその後の影響を巡って対立し戦争が起こる。朝鮮戦争も米ソの影響力を巡った争いということで同様。中東においても、第二次中東戦争で英仏は局地的な利益の為にエジプトに介入するも、米ソによって圧力をかけられ介入は失敗。スエズの海は米ソの影響力が増す。

③北アフリカにおける欧州の植民地の独立

欧州の旧列強はアジアに対する影響力を失うだけでなく、北アフリカの諸国に対しても影響力を落とし、独立されてしまう。エジプトの時と同様に、その間隙を突いた米ソに影響力を奪われる。

④中東における影響力

③と同じ構図で米ソに影響力を奪われる。

⑤米ソの緩衝地帯と緊張

欧州の旧列強の世界支配は終焉し、次世代の米ソ2超大国による世界秩序が始まる。アジアでは朝鮮半島~インドシナ半島(ベトナム・ラオス・タイ・ミヤンマー・カンボジア)、インド~イラン~中東~北アフリカ~キューバ~中南アフリカと南アメリカなどが米ソの対立の場になる。まるで地球をとりまく帯のように。

米国の絶頂はまさにこの冷戦の始まりからの10数年ほどである。

具体的にいうと1950~1960年までの10数年間。

⑥中ソ対立

もともと仲が良いとは言えない関係。スターリンという怖い存在がいなくなったら中国はソ連のくびきから解放されたのであろう。

ソ連とベトナムの蜜月、中国とカンボジアの蜜月はまさに中ソ対立のたまものであろう。ソ連とインド・中国とパキスタンの関係も同様である。この二国はスターリンのくびきを脱してからは、表立って対立しはじめた。1972年の米中接近はこのような経緯の中でつけこんだのであろう。

⑦超大国アメリカの南北アメリカに対する影響力の拡大

アメリカは中南米や南米に対しての影響力を増加させていく。欧州がアフリカやアジアにたいして植民地を通じて影響力を増大させたのとは異なり、ソ連の邪魔がありながらも中南米にはベトナムや朝鮮のような米ソの傀儡が対峙する緩衝国はできなかった。(キューバは例外ともいえるが)

⑧ソ連崩壊

欧州列強の退場~米ソ2超大国の冷戦~ソ連崩壊は、それまでの世界を一変させた。

a:すなわち米ソの冷戦の中で、力を失った欧州は米国にくっつき、ソ連の体制は経済的に崩壊した。アメリカにしてみれば、いよいよ1強になったと錯覚したに違いない。米中の接近も功を奏し、中東においては欧州の影響力などはほぼなく、米国の振舞いたいように行動できた。それが二度にわたる湾岸戦争であり、そして1978年に親米バーレビー王朝を革命で倒したイランと対峙するようになる。

b:しかし弱体化したはずの欧州の国はEUなる連合をソ連崩壊後の東ヨーロッパ・バルト三国・バルカン半島まで広げ、通貨を統一させ労働力の安い東欧の人間を使い独仏中心に経済力を高めていく。これは米国にとっては余計な副作用であったといえるだろう。超大国ソ連が倒れた後に欧州が力をつけてきたのである。

c:同時にアジアにおいて日本が経済的に台頭したのもこのあたりの時代。ジャパンバッシングという言葉が生まれ、日米貿易摩擦などが激しかったのもこの辺りのことだろう。アメリカにしてみれば第二次世界大戦で、邪魔な欧州が弱り、敵の日独を壊滅させ、米ソの競争を勝ったにもかかわらずである。

⑨欧州の復活、中国の台頭とアメリカの相対的弱体化

アメリカが好景気に沸いた時代は1950~60年代のわずかな期間であった。現に1972年にはブレトンウッズ体制は崩壊し、金本位制を廃止して変動相場制に移行せざるをえなくなった。ドルは対円で360円から一気に240円に、そして85年のプラザ合意で140円に下落。日本は失われた30年に突入するが、欧州は好調な伸びをみせ、中国も世界の工場といわれた時代から経済的に台頭する。対照的にソ連崩壊直後のロシアは2000年のプーチンの登場まで経済的には貧困化した。

我々は「欧米」と一括りに見たがるが、いま思うと米国と欧州は同床異夢、まさに中ソ対立時代の中国とソ連のようなものだったのかもしれない。アメリカから見ればいまやソ連はいなくなりロシアは敵でなくなり、日本も弱体化した。しかし欧州と中国というアメリカを脅かすつぎの国がでてきたのである。そして2001年象徴的な事件がおこる。それまで中東できままにふるまってきたアメリカはニューヨークの貿易センタービルで手ひどいしっぺ返しを食らうのである。

⑩アメリカの挫折と欧州・中国の躍進。

アメリカの中東に対する影響力はそれなりに成果をあげたけれども、アフガニスタン以降、エジプトでは政変がおきたりして挫折する。ついには中東から基地を引き上げる事態となる。

欧州は対照的に東ヨーロッパに経済的影響力を伸ばし、中国も一体一路やAIIBなどで中央アジアから西アジア、さらにはギリシャや東ヨーロッパにも経済的な影響力を伸ばす。欧州の発展のしかたは東欧の労働者や中東からの難民といった安い労働力を背景にした利益の増大であった。同じようなことはアメリカにおいても移民をつかってやっていた。この政策は長期的には自国民を失業させる結果となるか、または低賃金労働者を搾取する構造となり経済的な格差が増大したといえよう。GDPでみると、ハンガリーはドイツの一人当たりのGDPは半分以下。ブルガリアはドイツの1/3以下。

⑪コロナウイルスのパンデミックとインフレ。そして戦争へ。

コロナウイルスによって、長期休業や欧米政府による国民への給与保障・あるいは政府支出の増大によって、生産力と需要そして政府支出の増大によって欧米は2000年以降から2020までのGDPの増大+ゆるやかなインフレから、2021年からはインフレのほうが目立つようになってきた。ここにきて格差社会の弊害化が顕在化する。欧米で極右政権が与党を倒すという現象は、格差にあえぐ大量の低中所得者層からの声の反映であった。その格差はリベラル社会の欧州よりもリバタリアン社会の米国のほうが一層深刻であった。第一次トランプ政権とはこのような下で成立した。

そして2022年ついにウクライナ戦争が勃発。ロシアの安い資源に依存していた欧州や先進国はインフレを加速させることになって現在に至る。ちなみに日本の物価上昇は増税によるコストプッシュ型のインフレであり、欧米のような巨大なる政府支出によるインフレではないと思う。

以上、①~⑪は第二次世界大戦終了から今日までの流れである。

そして、現在「停戦」にむかって、利益をむき出しに突っ走るアメリカ政府は⑪から⑫にかけての動きに他ならない。アメリカから見たら、欧州と中国にたいしてなぜあれほど厳しい対応になるのかは、①~⑪、それも⑧~⑪までの流れを読めば「ははぁ」と得心がいくものではなかろうか。

現在かつてと比べて衰えたとはいえ欧州の国(イギリス・フランスなど)は、まだ海外領土といわれるものを太平洋・大西洋・オセアニアなどに持っている。カリブ海の島嶼にも持っており、南北アメリカにすくなからず影響力を持っている。

アメリカにとっては、前述したように欧州とは同床異夢。中ソ対立のような図式もありうる以上、相対的に弱体化したロシアと米国が接近して欧州・中国を弱体化させるような政策に転換しないとも限らない。ミュンヘン安全保障会議がその文脈の中で行われているとしたら、トランプの今の動きに辻褄があうといえるかもしれぬ。

だとすると今、トランプがプーチンと直接やりとりをしているのは、トランプがチェンバレンではなくて、むしろ「モロトフ=リッベントロップ協定」なのかもしれない。しかしいずれにせよ欧州とアメリカ、特にアメリカのインフレは酷いレベルであり、トランプはこれを是正はできないであろう。

なぜならアメリカはリバタリアンの国であり、下図のように

精神的自由と経済的自由をなによりも志向し、商人が政治をしている国である。トランプによってそれがさらに加速した。リバタリアニズムにおける資本主義とは、経済は市場原理にゆだね政府の介入は極力少なくするといういわゆる「小さな政府」を目指す。政府が公務員の首を切りスリムにするというのは低所得者にとってはウケがよさそうな行動ではあるが、これは小さな政府を志向している可能性も否定できない。

国民皆保険制度や年金、または企業が解雇を困難にする法律などは、公共の福祉を重視してリベラル的な経済的な自由をある程度抑制するいわゆる「大きな政府」である。おそらくトランプ政権はこの皆保険や解雇の困難などや失業に対する保険などの社会保険制度を充実させることはしないだろうし出来ないだろう。なぜならアメリカ社会とは個人主義とリバタリアニズムが蔓延している社会であり、「個人の成功は個人の功績。失敗したひとは自己責任」という極めて極端な成果主義の国だからだ。

したがってこのインフレの出口に対する政策も、欧州と米国ではアプローチの仕方が異なったものになるだろう。トランプは結局は大企業や大投資家をさらに富めるものにして中低所得者の格差を一層広げることになるだろう。全体的なGDPの額は増大するかもしれないが、いつか中低所得のアメリカ人はトランプに失望することになるだろう。一方の欧州はどうか?通貨は統一されていても国によって格差が大きい限り共同体としては脆弱で、ハンガリーやルーマニアの大統領がEUよりもロシアに傾いた発言をするのはその表れでもあろうから、この根本が解決しないかぎり(それは欧州の経済力が平準化することを示すから、ドイツやフランスがいまより貧乏になる形で平準化するワケで出来るハズがない)欧州もこのインフレは防止できないだろう。なによりもマズいのは、戦争という手段が封じられていることである。戦争とは巨大で膨大なる消費行動であるから、その行為自体がインフレ的な側面を持っている。したがって欧米では「戦争」は経済の立て直しとしては今は使えない。とはいえプーチンは欧米のインフレを助ける義理はないばかりか、むしろインフレに苦しむことを歓迎するだろう。ただしロシアもインフレに傾いているのではないか?いずれにせよこの戦争の帰結がどうなるかは今は誰も知らない。

さて、では日本はどうだろう。

日本はコロナでも政府支出はケチった。能登の地震でもケチった。あろうことか消費税を増税した後において、この2つの大きな災害に対してケチったのである。この一点において自民党は打倒されるべき政党ではあるものの、しかしながら日本は移民や外国人の安い労働力をつかった企業優遇による格差社会は欧米ほどは深刻ではなく、さらには政府支出によるGDPの増加はここ30年以上ないが、結果的にそれがさらなるインフレを抑制したともいえる。

もしもここ2~3年の与党による支出のケチりが今日のウクライナ情勢の後にくる大戦争のキナ臭さを想定しての支出抑制だとしたら自民党もなかなかたいしたものだが、さて皆さまはどう思うでしょう?

大戦争がおきて政府支出が増大しGDPも国民の所得も上がり、そして所得よりも物価上昇が高いという好循環な未来が訪れるのか。それとも大戦争がおきたときに、まだ80年前のように「贅沢は敵だ!欲しがりません勝つまでは」と国民に負担と我慢を強いることになるのか。数年前に我が国の首相は「自助・共助・公助」と言ったのをよくおぼえている。この発言は、まずは自助努力をして、次に共同体で助け合い、そして国が助けるという順番になっている。この自助・共助・公助の順番は80年前でも同じ順序だったと記憶している。国民がこの順番で言うのならともかく「公」である政府が言う。お前が言うなといいたくなるではないか。

「国家が何をしてくれるかではなく、国家のために何ができるかを問おう」とはアメリカの大統領ケネディの就任演説だが、この時代のアメリカでも「お前がいうな」という空気があったのだろうか?そういえばどこかの国の総理がこのケネディと同じ事を去年か今年に言っていたきがする。

最後にもう一度書いておきましょう

【大戦争がおきて政府支出が増大しGDPも国民の所得も上がり、そして所得よりも物価上昇が高いという好循環な未来が訪れるのか。それとも大戦争がおきたときに、まだ80年前のように「贅沢は敵だ!欲しがりません勝つまでは」と国民に負担と我慢を強いることになるのか。】