気比神宮は越前一の宮だ。

JR敦賀駅の方からメインストリートでアーケード街の8号線を北上し、もう一つのアーケード街、神楽通りとぶつかるところに、気比神宮の赤い大鳥居がある。神楽通りが気比神宮の参道だ。敦賀祭の時は神楽通りに派手な山車がずらりと並ぶ。気比神宮の境内はそれなりに広いが、祭りのときは屋台と人とですっかり埋まる。

古い由緒を誇る神社だが、それだけに不思議な伝承に彩られる。

一応祭神は・伊奢沙別(いざさわけ)命 ・仲哀天皇 ・神功皇后 ・日本武尊 ・応神天皇 ・玉妃命 ・武内宿禰 となっている。

記紀によれば、日本武尊は仲哀天皇の父で、神功皇后は仲哀天皇の妻で、応神天皇はその子ということになっている。武内宿禰というのは300歳まで生き、天皇5代に仕えた忠臣で特に応神の養育係のような役回りになっている。玉妃命は玉依姫の別名ということだから海神の娘ということになる。

伊奢沙別というのは気比大神の別名ということで気比神宮の主神となっているのだが、妙な話がある。

応神と伊奢沙別とが名前の交換をしたという話だ。応神は諡名だから、名はホムダワケという。だから元はイザサワケがホムダワケで応神のもとの名はイザサワケだったのだろうか。古事記では名を交換したお礼に気比大神は海岸にイルカを御食(みけ)として差し出したのだという。

気比神宮本殿の左手に九社神社というのがあるが、その一つもイザサワケを祀っているらしい。

このイザサという名にはアメノヒボコというこれも不思議な伝承の人物が絡む。アメノヒボコは新羅の王子だったが、7種だか8種だかの宝物を持参して日本へやってくる。その宝の一つが「イザサの太刀」その名が応神の本来の名であり、その名を捨て新たにホムダワケという名をもらったと。

応神は仲哀の子とはなっているが、父親が死んで一年半もして生まれた子に誰が親子関係を認めるのだろう。仲哀は神の神託に逆らって死に、神功は神託に従い宝の国である新羅に攻め込み、財宝を得、帰国する。そこで月の満ちすぎる赤子を産み、武内宿禰と共に東へ向かう。仲哀の他の妻の産んだ息子たちと戦い、これを破る。応神の異母兄たちにしてみれば、戦を挑むのは当然だ。父を殺され、誰の子かわからぬ異母弟に継がすわけにはいくわけがない。

武内宿禰は応神を連れて近江から越前の敦賀に禊に向かう。そこで気比大神との名前交換云々が出てくるわけだ。応神の父は住吉大神とか武内宿禰とか、でも新羅の誰かでもいいかもしれない。とはいえ神功皇后の征韓伝説もどこまで真に受けたらいいのやら。船は海中の魚たちが集まり、えっさほっさと一気に運ばれる。そのまま船は陸地まで攻め込む。なんだか夢の中の物語のようだ。でも広開土王の碑は辛卯の年(391)倭の侵攻を伝える。異説があるとはいえこの頃朝鮮半島と倭国の間で頻繁な行き来はあったのだろう。戦いあり、交易あり、通婚あり、人も文物も技術も動く。

敦賀にはもう一人のアメノヒボコともいえる伝説の王子がいる。ツヌガアラシトだ。ただ新羅ではなく任那の加羅の王子ということになっている。敦賀という地名はツヌガアラシトに因る。

曺智鉉の「天日槍と渡来人の足跡―古代史写真紀行」によれば日本海に突き出た半島として、能登・敦賀・丹後・島根の四つを挙げている。ただし敦賀半島はこの中で一番小さい。事実若狭湾としてぼこんと落ち込んだように見える大きな湾は、越前岬から丹後半島に達する。その中には様々な湾口が入子となって複雑な地形を構成するが、敦賀湾・舞鶴湾、宮津なども包含される。

しかしその中で敦賀は確かに古代には特異な位置を占めていたのであろう。

神功皇后の名はオキナガタラシヒメだ。息長(おきなが)氏は近江の豪族だ。その娘がヤマトの大王の妃となり、大王の熊襲遠征に同行する。しかし大王と共に瀬戸内を西行したのではない。オキナガタラシヒメは敦賀に赴き、そこから海岸沿いに西に進み、大王と合流する。敦賀は近江の外港だったのだろうか。

敦賀は現代福井県嶺南地域に属する。しかし越前・若狭という区分となれば敦賀は若狭ではなく越前なのだ。敦賀は越前の道の口、しかも敦賀郡の範囲は嶺北の南部、現在は丹南と言われる地域を含む。織田町辺りまでは敦賀県なのだ。

応神は記紀の系図の中でも特異な存在だ。ヤマトの王者の墓、前方後円墳は大和盆地の東南部に起源をもつが、4世紀末から5世紀にかけて河内へ移動し、羽曳野市・堺市にかけて巨大な古墳が作られる。副葬品もどちらかというと呪術的な意味の強い鏡などから、馬具、鉄器、須恵器へ移行する。その新しい王権の起源は応神に求められる。そしてこの王権を継承した大王たちは中国史書に現れる倭の五王に比定される。特に5番目の武はワカタケルこと雄略である。

応神に始まる王権も雄略の後、それほどの年を経ず廃れる。そして出てくるのが異色の王継体ヲホド王、彼は応神の5世の孫を名乗るが、前王権の血を引く娘を娶る。実質的に継体の後を継いだのは、この娘の産んだ欽明だ。国史の資料を集めさせたという天武も継いだ持統も、記紀ができた奈良時代8世紀の天皇たちも、皆欽明の子孫たちだ。

敦賀は港として栄え、気比社も尊崇を集めていただろうが、建久2年(1191)、火災で焼け落ちる。その再建に力を尽くしたのは藤原信定という後鳥羽院の側近であった。承久の変の後は、当然あまり良い目には合わなかったのだろう。

南北朝期には、南朝につき、宮司一族は金ケ崎城に籠り討ち死にしたという。それでもそれなりの勢力は維持していたらしいが、戦国末期、織田信長に攻められた朝倉氏に味方し、気比社は廃絶の憂き目にあう。再興したのは越前に入った結城秀康であった。

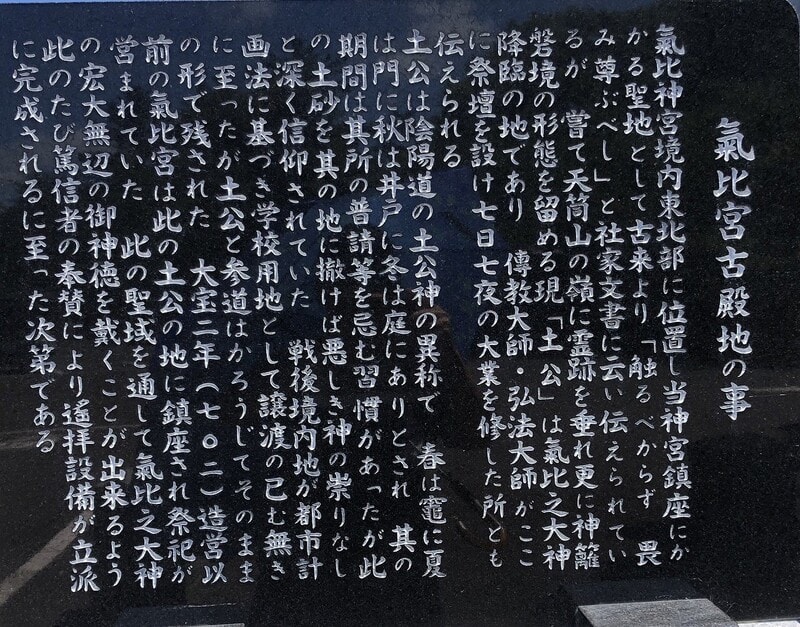

気比神宮本殿の東側、土公という気比社の故地だという。

いったいいつ頃のものかというのはさっぱりわからないが、後ろに見える山は天筒山だ。金ケ崎城と尾根続きで、南北朝の新田義貞勢と斯波高経勢、下って朝倉と織田勢が相争った戦場でもあるのだが、この角度から見れば、神奈備と言っていい端正さだ。気比社は海に向かっているとともに、この山を磐座としたところだったかもしれない。

土公の近くに角鹿神社がある。ツヌガアラシトを祀る

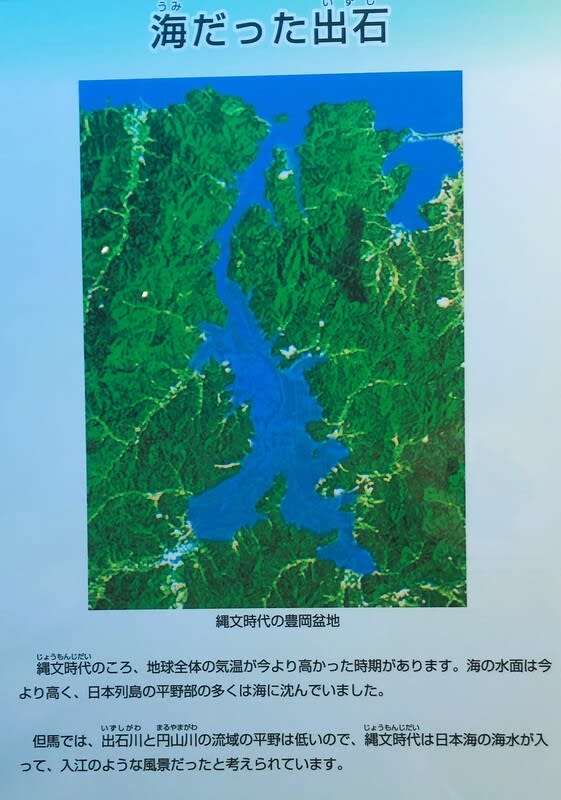

いずし古代学習館展示

いずし古代学習館展示

算木、これは初めて見た。

算木、これは初めて見た。

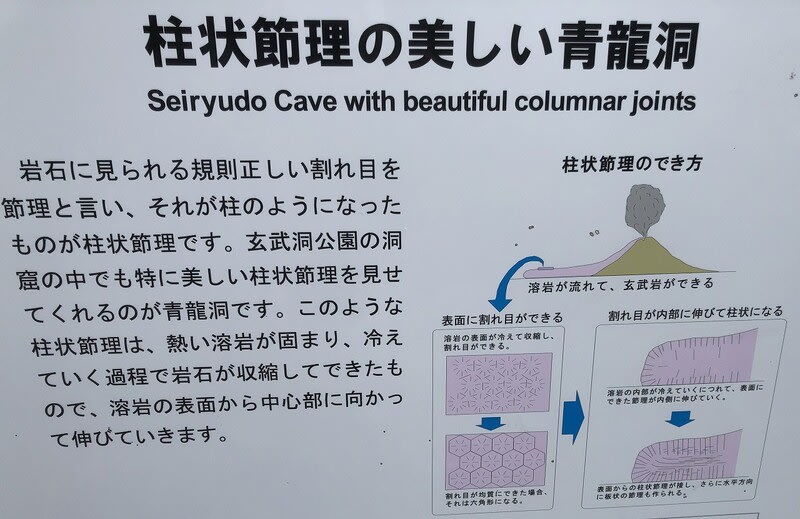

階段に使われている石も玄武岩で、なるほど亀甲模様に見えなくはない。

階段に使われている石も玄武岩で、なるほど亀甲模様に見えなくはない。

内部、格子の内に神像とも仏像ともつかない木像が並んでいるようだ。

内部、格子の内に神像とも仏像ともつかない木像が並んでいるようだ。

北に眺望が開ける。平野部はそれほど大きくはない

北に眺望が開ける。平野部はそれほど大きくはない 山椒が特産品らしい。

山椒が特産品らしい。

これは井伊直弼の師がこの辺りの出身だったということのようだ。墓がいくつかあったがよくわからなかった。

これは井伊直弼の師がこの辺りの出身だったということのようだ。墓がいくつかあったがよくわからなかった。 バス停がある。この辺りからの眺めは辺りがリアス式海岸であることがよくわかる。このすぐ下は断崖のようだ。

バス停がある。この辺りからの眺めは辺りがリアス式海岸であることがよくわかる。このすぐ下は断崖のようだ。

しばらく上ると畑地の中を道が続く。何か碑がある。

しばらく上ると畑地の中を道が続く。何か碑がある。 門脇宰相教盛の墓。

門脇宰相教盛の墓。 碑には門脇宰相教盛卿略伝とある。

碑には門脇宰相教盛卿略伝とある。 扁額等はない。

扁額等はない。

大イチョウがあった

大イチョウがあった この神社の正月の儀式だそうだ

この神社の正月の儀式だそうだ 写真の射手はあまり弓術の達者には見えない。

写真の射手はあまり弓術の達者には見えない。 眺望案内板がある

眺望案内板がある 道標に御崎集落0.4キロとあるのだが、道はよく見れば獣道のようなものがあるかも、という程度で使われているとも思えない。

道標に御崎集落0.4キロとあるのだが、道はよく見れば獣道のようなものがあるかも、という程度で使われているとも思えない。 1キロ先という道標と合わない。石灯籠の先に目を凝らすと、夏草の中にこれも獣道のようなものがなくはなく、更に少し上から目を凝らすと木々の合間に社の屋根のようなものが見えるのだが、どうやって資材を運んだかとあきれるばかりであった。

1キロ先という道標と合わない。石灯籠の先に目を凝らすと、夏草の中にこれも獣道のようなものがなくはなく、更に少し上から目を凝らすと木々の合間に社の屋根のようなものが見えるのだが、どうやって資材を運んだかとあきれるばかりであった。 灯台は日本一高所にあるものとか。

灯台は日本一高所にあるものとか。

淀の洞門 豊岡市竹野町付近

淀の洞門 豊岡市竹野町付近

餘部(あまるべ)というどこか奇妙な響きの地名を知ったのはいつのことだったか、大きな鉄道事故があったのである。冬場だったのだろうか、日本海から吹き付けた突風が、高い鉄橋の上を走る電車を吹き飛ばし、鉄橋は壊れ、電車は落下した。そんな事故だった。

餘部(あまるべ)というどこか奇妙な響きの地名を知ったのはいつのことだったか、大きな鉄道事故があったのである。冬場だったのだろうか、日本海から吹き付けた突風が、高い鉄橋の上を走る電車を吹き飛ばし、鉄橋は壊れ、電車は落下した。そんな事故だった。

高速道路などの高い橋脚も珍しいものではなくなったので、それほどの驚きはない。しかし明治の鉄道工事、橋梁建設はどれほど困難なものであったか

高速道路などの高い橋脚も珍しいものではなくなったので、それほどの驚きはない。しかし明治の鉄道工事、橋梁建設はどれほど困難なものであったか

鉄橋はできてもこの集落は長らく駅もなく取り残されていたらしい。

鉄橋はできてもこの集落は長らく駅もなく取り残されていたらしい。

古いレールも一部残してある

古いレールも一部残してある

空駅から東方面 奇岩の海岸線が続いている

空駅から東方面 奇岩の海岸線が続いている イラスト図の赤丸をつけたところがそれで、トイレと休憩所がある。その裏に小高い岩山みたいなものがある。休憩所側からは登り口がなく、裏へ回っていくのである。

イラスト図の赤丸をつけたところがそれで、トイレと休憩所がある。その裏に小高い岩山みたいなものがある。休憩所側からは登り口がなく、裏へ回っていくのである。 弁財天の鳥居の脇に「弁天公園」の案内がある。

弁財天の鳥居の脇に「弁天公園」の案内がある。 その最後に「平家侍大将越中次郎兵衛 平盛嗣の塚」とある。

その最後に「平家侍大将越中次郎兵衛 平盛嗣の塚」とある。 弁天というより赤い鳥居のお稲荷さんがあり、その脇に盛嗣の供養塔があった。

弁天というより赤い鳥居のお稲荷さんがあり、その脇に盛嗣の供養塔があった。

円山川が見える。作りかけのような橋も見える。

円山川が見える。作りかけのような橋も見える。 盛嗣はどこをどう流れたのかは定かではないが、城崎近く円山川河口の東岸、気比の庄へもぐりこむ。敦賀の気比は「けひ」と読むがここの気比は「けい」と読むそうだ。気比荘にいた日下部道弘(気比道弘)の婿となる。ところがいつしか鎌倉方へ漏れ、鎌倉殿から「但馬住人朝倉太郎太夫高清」という者に御教書が下る。という話は平家物語第12巻「六代被斬」の中にある。「平家の侍大将越中次郎兵衛盛次、当国に居住の由聞し召す。召し参らせよ」日下部道弘(気比道弘)は朝倉太郎高清の婿であったらしい。結局湯屋で大人数で盛嗣を捕らえ鎌倉送りにする。

盛嗣はどこをどう流れたのかは定かではないが、城崎近く円山川河口の東岸、気比の庄へもぐりこむ。敦賀の気比は「けひ」と読むがここの気比は「けい」と読むそうだ。気比荘にいた日下部道弘(気比道弘)の婿となる。ところがいつしか鎌倉方へ漏れ、鎌倉殿から「但馬住人朝倉太郎太夫高清」という者に御教書が下る。という話は平家物語第12巻「六代被斬」の中にある。「平家の侍大将越中次郎兵衛盛次、当国に居住の由聞し召す。召し参らせよ」日下部道弘(気比道弘)は朝倉太郎高清の婿であったらしい。結局湯屋で大人数で盛嗣を捕らえ鎌倉送りにする。 若狭歴史文化館に飾られている。

若狭歴史文化館に飾られている。 上中町の中心部を過ぎてほどなく27号線は二手に分かれる。左は27号線として三方五湖方面へ向かう。右手は東進して熊川宿へ向かう。27号が丹後街道を踏襲しているわけではないが、重なる部分はある。

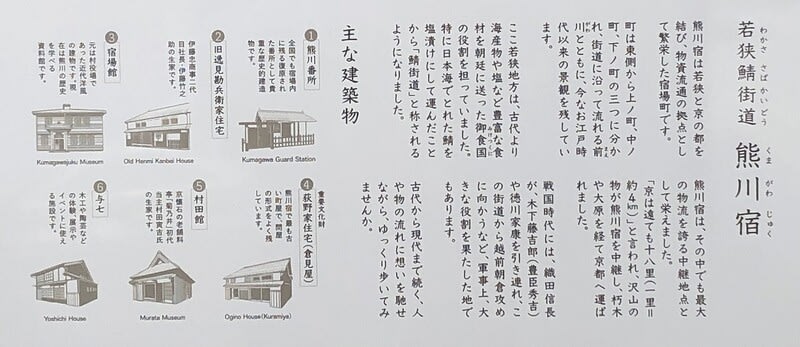

上中町の中心部を過ぎてほどなく27号線は二手に分かれる。左は27号線として三方五湖方面へ向かう。右手は東進して熊川宿へ向かう。27号が丹後街道を踏襲しているわけではないが、重なる部分はある。 熊川の宿入口の駐車場の看板

熊川の宿入口の駐車場の看板 駐車場の脇の碑

駐車場の脇の碑

脇を北川が流れる。清流で知られているそうだ。

脇を北川が流れる。清流で知られているそうだ。 集落に入る

集落に入る 案内板がある。

案内板がある。

福井県史より

福井県史より

元は藩の御蔵だったようだ。

元は藩の御蔵だったようだ。

小浜からほぼまっすぐ南下する針畑越えというルートが鯖街道としては一番古いという。最短距離だが険しいらしい。

小浜からほぼまっすぐ南下する針畑越えというルートが鯖街道としては一番古いという。最短距離だが険しいらしい。 道標のレプリカ

道標のレプリカ 以前どこかで道標に「志・・」で始まるものを見て全く見当もつかなかったが「巡礼道」だったのかもしれない。

以前どこかで道標に「志・・」で始まるものを見て全く見当もつかなかったが「巡礼道」だったのかもしれない。

安曇川

安曇川 南に少し下って見つけた継体天皇のえな塚と称するもの。

南に少し下って見つけた継体天皇のえな塚と称するもの。

紀ノ川の河口付近 和歌山城天守から見る

紀ノ川の河口付近 和歌山城天守から見る

淡島神社 場所柄海上の安全を願う神でも祀っているかと思ったが、婦人病を治すとか、人形供養とか、イメージが違った。

淡島神社 場所柄海上の安全を願う神でも祀っているかと思ったが、婦人病を治すとか、人形供養とか、イメージが違った。 淡島神社パーキング付近から

淡島神社パーキング付近から 高台の休暇村パーキングから 手前の島が地の島、左は友が島、向こうに淡路島か

高台の休暇村パーキングから 手前の島が地の島、左は友が島、向こうに淡路島か