白山にその源を発する長良川は、岐阜県内を蛇行しながらも南へと下ってくるが、関市街地に至って、西へと大きく流れを変える。

その長良川の北岸の一隅に、円空の入定塚がある。

同じ長良川沿い、岐阜羽島に生を受けた円空は、畿内以東の各地にその足跡を残すが、晩年を過ごし、生を終えたのはまた同じ川のほとりであった。自らの死期を悟り、自らの意思で即身成仏を遂げた円空は、稀に見る修行僧であり、宗教者であったのか。ユニークな仏像を刻んだというだけではなかったのだ。

入定塚付近からは長良川が見渡せ、近くの橋は鮎瀬橋。対岸は鵜飼の地として知られる。小瀬鵜飼の船が停泊し、出番を待っている。

円空は近くの弥勒寺という廃寺跡に庵を結んだ。

弥勒寺廃寺跡及びその周りに広がる官衙址・古墳などは古墳時代終末期から奈良時代のものだから、円空とは直接のかかわりを持ってはいない。

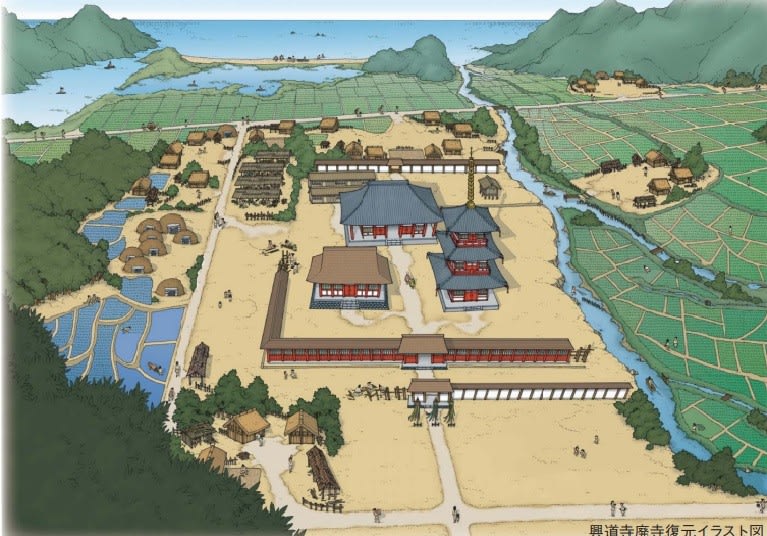

壬申の乱で大海皇子に与した美濃の豪族たちの中に「ムゲツ」氏というのがいたらしい。(いろいろな漢字を当てるらしいがろくに変換しないし、関市のパンフなどでもムゲツになっている)ムゲツ広麻呂という舎人がいたらしいが、多品治や村国男依といった大活躍とはいかなかったようだ。だが、弥勒寺はムゲツ氏の氏寺で、官衙はムゲツ氏が支配し、池尻古墳の被葬者は数代前の先祖と考えられている。

岐阜市歴史博物館であった壬申の乱の展示会で、弥勒寺遺跡群も展示されていたのだが、見事に見落としていた。

官衙址の建物群は郡庁の他、倉庫群がある。広範囲に発掘調査されていて、壬申紀朝明郡衙跡といわれる久留倍官衙遺跡に引けは取らないようだ。官衙の官人たちは皆、文字を書き、算木を操ったのだろう。中央集権国家とは地方地方に中央の意思を代弁する組織がなければならない。国衙に派遣された国司が、いかに威張ろうとも、官衙が動かなくては、戸籍も作れず、徴税もできない。

天武の時代は壬申功臣を優遇したという。しかし持統以降、功臣優遇は縮小されていく。功臣たちも老いていく。彼らの子孫に同じ待遇を続けることはできない。地方豪族たちも地方より都へ目を向ける。

弥勒寺廃寺跡

弥勒寺廃寺跡

官衙址から弥勒寺址を通り、アップダウンする竹林の路を抜ける。京都嵐山の竹林の道はよく手入れはされているが、観光客が多すぎる。カメラを構えた人波をかき分けるのはごめんだ。

修善寺の竹林も人が多いうえに規模が小さい。ここの方がよほどいい。

修善寺の竹林も人が多いうえに規模が小さい。ここの方がよほどいい。

円空資料館がある周辺は弥勒寺西遺跡と呼ばれる平安時代まで続く祭祀跡だ。木製品も出土している。

資料館はコンパクトだが、凝った造りである。円空仏の中では特に、円空自身の姿を模したという善財童子がよかった。

資料館からさらに西の方へ数百メートル行くと池尻古墳になる。

古墳のすぐ脇に白山神社がある。

蛙が鳴いている。

蛙が鳴いている。

途中案内板を見た。田倉は宅良ともかくようだ。

途中案内板を見た。田倉は宅良ともかくようだ。

*熊野旧跡

*熊野旧跡

*長藤

*長藤

*天竜川の堤防

*天竜川の堤防 *池田渡船の事

*池田渡船の事 *川舟

*川舟 *有料橋

*有料橋 *東海道・姫街道地図 ウィキペディアより

*東海道・姫街道地図 ウィキペディアより 細江神社

細江神社

細江神社大楠

細江神社大楠 細江神社漂着図

細江神社漂着図 細江神社由緒

細江神社由緒

資料館脇の産屋 1,2

資料館脇の産屋 1,2 東林寺

東林寺

東林寺のボンタン 花と実が一緒になっている。実は去年のものだろうか。

東林寺のボンタン 花と実が一緒になっている。実は去年のものだろうか。 気賀の関所跡

気賀の関所跡

松並木

松並木 東大山一里塚

東大山一里塚

東大山一里塚 街道を挟んである

東大山一里塚 街道を挟んである

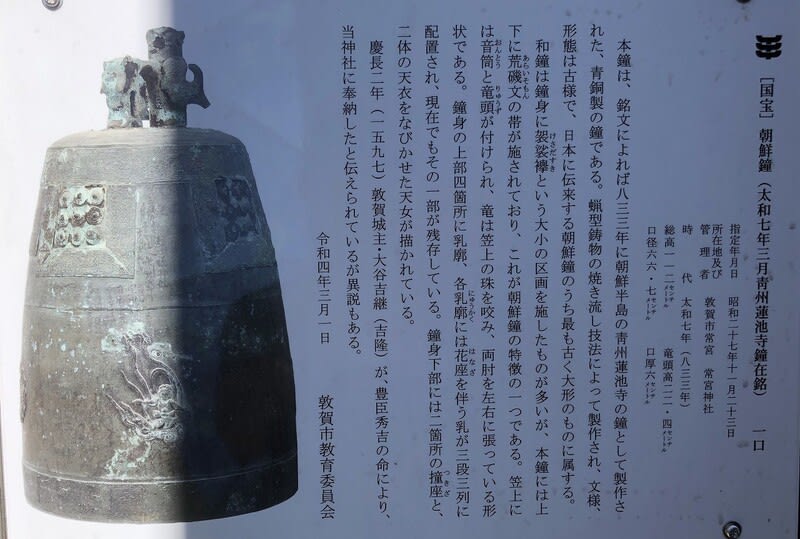

鏡神社はアメノヒボコを祭神とする。新羅の王子で陶物師・医師・薬師・弓削師・鏡作師・鋳物師などの技術集団を率い、近江の国に集落を成したという。

鏡神社はアメノヒボコを祭神とする。新羅の王子で陶物師・医師・薬師・弓削師・鏡作師・鋳物師などの技術集団を率い、近江の国に集落を成したという。

本殿は南北朝期らしい。

本殿は南北朝期らしい。

本殿

本殿

田子の浦 歌碑と富士

田子の浦 歌碑と富士 和歌山城天守閣から見た和歌の浦方面

和歌山城天守閣から見た和歌の浦方面

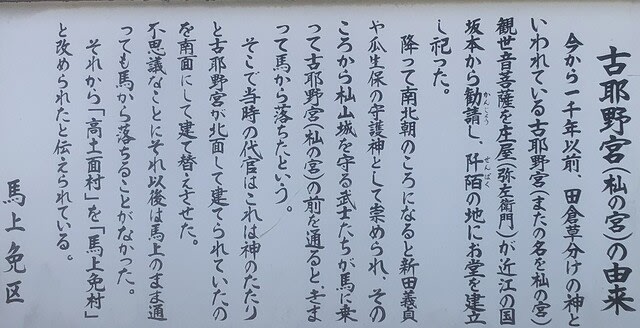

その途中に御方(みかた)神社がある。『神祇志料』『大日本史』では祭神は天日槍命となっているらしいが、本当のところ不明である。

その途中に御方(みかた)神社がある。『神祇志料』『大日本史』では祭神は天日槍命となっているらしいが、本当のところ不明である。 三方石観音への道を逸れ階段を上ると御方神社だ。みかた神社と読む。三方五胡の「みかた」だ。

三方石観音への道を逸れ階段を上ると御方神社だ。みかた神社と読む。三方五胡の「みかた」だ。

二つ拝み所があるが、どっちが何を祀っているのか。

二つ拝み所があるが、どっちが何を祀っているのか。

大きなスダジイがある。

大きなスダジイがある。 境内の樹木の合間から高速道路が見える。

境内の樹木の合間から高速道路が見える。 トンネルが多いので高速で走っているとずいぶん山の中を走っているような気がするのだが、神社の前から少しだが海が見える。

トンネルが多いので高速で走っているとずいぶん山の中を走っているような気がするのだが、神社の前から少しだが海が見える。

気比といえば敦賀と思っていたが、豊岡市の円山川の河口付近にも気比があった。敦賀にある氣比神宮と同様に、

気比といえば敦賀と思っていたが、豊岡市の円山川の河口付近にも気比があった。敦賀にある氣比神宮と同様に、 この右に行くと高浜原発と関連施設で工事用車両が出入りする

この右に行くと高浜原発と関連施設で工事用車両が出入りする

*上中航空写真(若狭歴史博物館図録より)

*上中航空写真(若狭歴史博物館図録より)

福井県史から

福井県史から

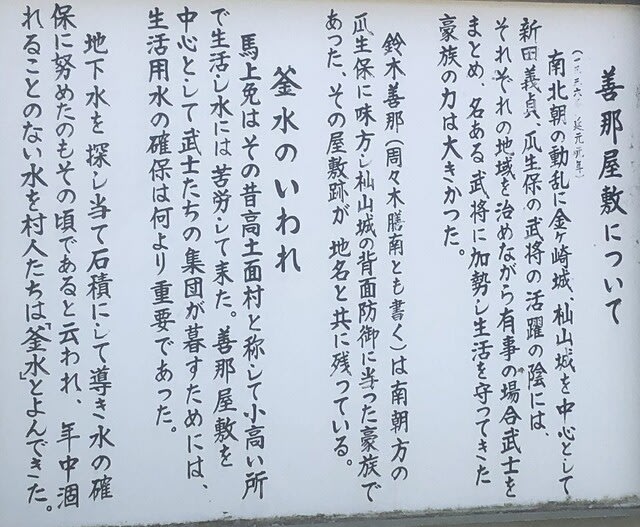

しかし田圃に残った跡などから全長70数メートルの前方後円墳で周濠・埴輪・葺石を備えていたことがわかっている。発掘されたのは大正5年で、金製を含む装身具・鉄製武器・馬具など豊富であったが、副葬品は宮内庁に召し上げられている。脇袋では近年でも若狭町文化課などによって継続して周濠などの調査が行われている。2020年の調査では人物埴輪・馬形埴輪とみられる埴輪の一部が発見されている。

しかし田圃に残った跡などから全長70数メートルの前方後円墳で周濠・埴輪・葺石を備えていたことがわかっている。発掘されたのは大正5年で、金製を含む装身具・鉄製武器・馬具など豊富であったが、副葬品は宮内庁に召し上げられている。脇袋では近年でも若狭町文化課などによって継続して周濠などの調査が行われている。2020年の調査では人物埴輪・馬形埴輪とみられる埴輪の一部が発見されている。

これも円墳にしか見えないが前方後円墳と確認されている糠塚古墳。

これも円墳にしか見えないが前方後円墳と確認されている糠塚古墳。 上ノ塚墳丘上から西方向、西塚を見下ろす。 糠塚はこの左手になる

上ノ塚墳丘上から西方向、西塚を見下ろす。 糠塚はこの左手になる

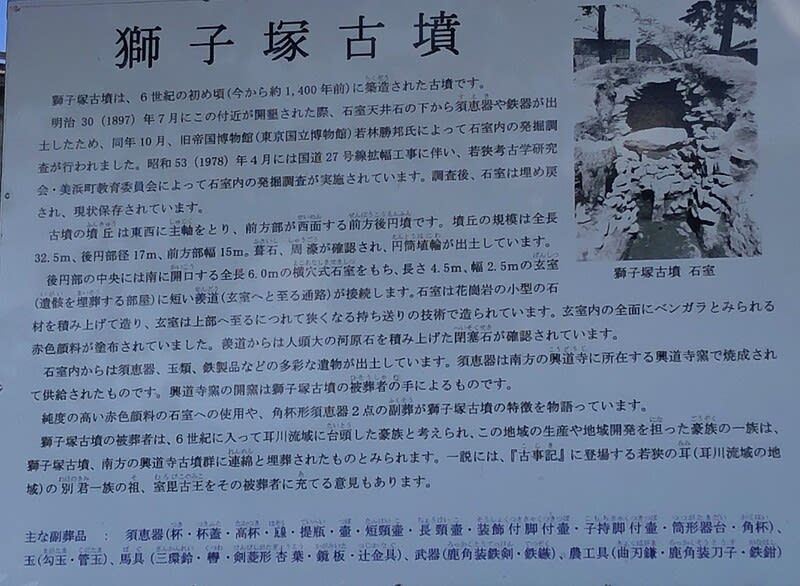

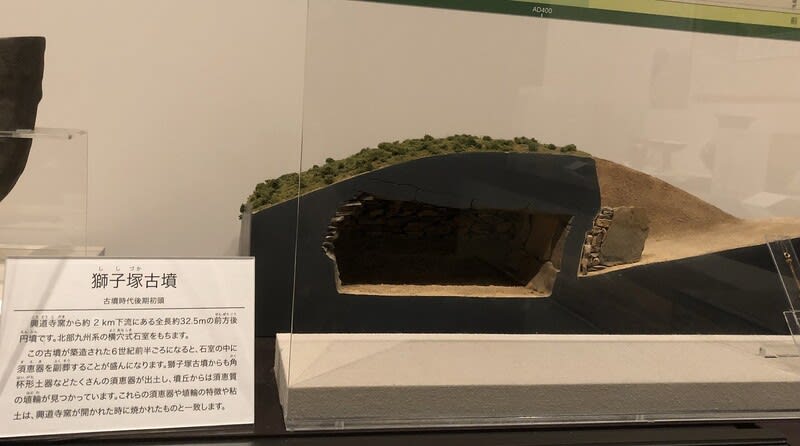

27号線によって切られているが、道路を挟んで南側にも周濠が延び、全長68メートルの前方後円墳だ。6世紀初頭の古墳とみられ、横穴式石室に金製品を含む豪華な副葬品でも知られる。

27号線によって切られているが、道路を挟んで南側にも周濠が延び、全長68メートルの前方後円墳だ。6世紀初頭の古墳とみられ、横穴式石室に金製品を含む豪華な副葬品でも知られる。 復元された金製冠帽が若狭歴史文化館にある。

復元された金製冠帽が若狭歴史文化館にある。 左が北

左が北

ここも墳頂に神社が建っている。若狭姫神社とあった。

ここも墳頂に神社が建っている。若狭姫神社とあった。

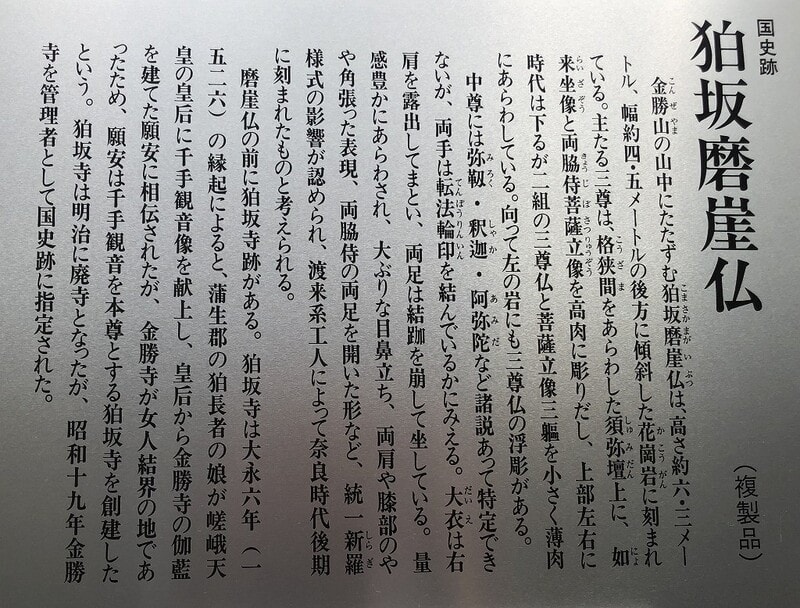

若狭歴史博物館展示

若狭歴史博物館展示 若狭歴史博物館展示

若狭歴史博物館展示 もう海岸は近い。ゆうあい広場北側に炉の一部を芝生に残しているのだがよくわからなかった。案内板はある。

もう海岸は近い。ゆうあい広場北側に炉の一部を芝生に残しているのだがよくわからなかった。案内板はある。

*図説福井県史から わかさの製塩遺跡の分布図

*図説福井県史から わかさの製塩遺跡の分布図