小松ICを降り、広い加賀の平野を横切るように、白山に向かって走る。小松市埋蔵文化財センターを過ぎ、トンネルを二つ潜り、山間の村落にはいる。鳥越だ。

道の駅と農村伝承館と歴史館が建っている。鳥越にある山城は、一向一揆最後の砦だ。

白山市立鳥越一向一揆歴史館は、加賀一向一揆の歴史を辿り、鳥越城址の発掘調査の成果を展示する資料館だ。一向一揆に関して大変詳しい資料館である。

ただ写真撮影は全面禁止。古文書等は仕方がないが、入口付近のパネル展示など撮らせてくれてもいいような気がする。手ごろな資料集も置いてない。

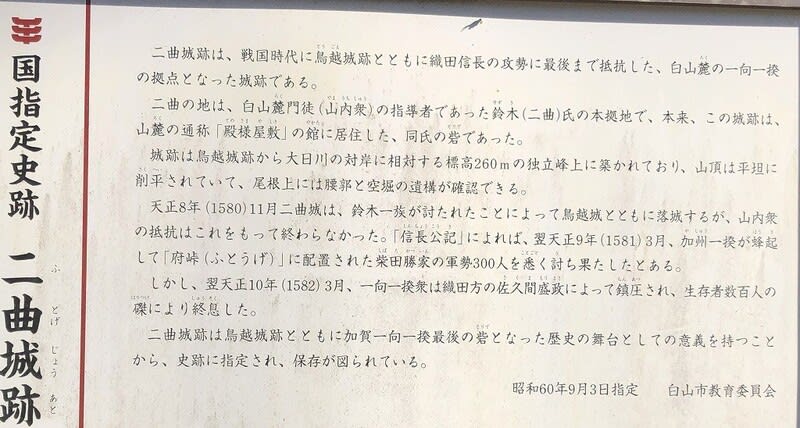

鳥越城址は近くの二曲(ふとげ)城址と合わせて史跡になっている。礎石や土塁・石垣だけでなく、建物も一部復元整備してあるということだったので、見たかったのだが、2022年の豪雨災害で土砂崩れし、まだ登れない、ということだった。生活道路でないので後回しされて行くのだろう。

二曲(ふとげ)城址の近くには行った。 二曲城入口

二曲城入口

こちらは入口にクマ出没の注意書き。実際、熊さんとこんにちはしかねぬロケーションにしか見えず、退散した。

以下は、資料館の展示を参考に、一向一揆の時代の概略を記してみる。一揆といっても、組織内は一枚岩とは言えないこともあるし、戦国大名たちの動向に合わせ、複雑な動きを見せることもあるようで、とても一筋縄ではいかない。わたくしのメモである。

応仁の乱は、都の政争というより全国的な騒乱として、地方に広がっていく。戦乱はいつも貧困と飢餓などを伴う複合災害となる。その中で宗教は確かに人の心を捕らえ得るものなのだろう。本願寺8代法主蓮如は、畿内から越前・加賀境の吉崎に移り、北陸での布教に成功する。信徒は、「講」という地縁的集まりを通し「御文(おふみ)」に教義を学び、団結する。団結は組織となり、ピラミッドを形成する。もちろん頂点は本願寺法主ということになる。組織は力となる。その組織の力を守護の一族は利用し、また恐れた。加賀の一向一揆勢力はついには守護富樫政親を敗死させるに及ぶ。長享2年(1488)の事である。これより加賀4郡は「百姓のもちたる国」となる。富樫氏は平安時代末期、北陸で木曽義仲に従った武者たちの中に名前を見出すことができる。以来鎌倉・南北朝・室町の各時代をそれなりの力を持ちながらと命脈を保ってきたのだろう。富樫の城は高尾城、現金沢城あたりだという。野々市に館跡の碑がある。 富樫館跡碑

富樫館跡碑

「百姓がもちたる」の百姓には注釈がいる。兵農分離以前のことだ。農民は兵でもあり、武器は持ちなれ、武装は当たり前だった。率いるのは土豪、ともいえる人々だ。その中にも階級がある。ユートピアはありえない。しかし、戦国時代にあって加賀は他の国とは違った体制下にあったことは間違いない。実際、一向一揆は強かった。主君に対する忠誠心より、宗教に基づく一味同心の方が強かったのかもしれない。16Cの一向宗本願寺は戦国大名の雄だ。各地の大名とことを構え、または同盟した。

天正元年(1573)越前朝倉氏が滅亡する。最期は自壊したかのようなあっけのなさだった。信長はとりあえずの越前の支配を寝返ってきた朝倉旧臣にゆだねる。ところが彼らは互いに仲が悪い。一向宗とも絡み合戦をし始める。一向一揆は旧臣たちを襲っていく。朝倉景鏡と結んでいた白山平泉寺も焼き討ちする。6千坊ともいう僧房に僧兵を擁した一大勢力、平泉寺はここに焼亡し、勢力を回復することはなかった。

越前も加賀に続く「百姓持ちの国」となった。これを本願寺の坊主たちは自分の領国になったと勘違いをしたようだ。法主顕如は下間頼照を代官として越前に下すのだが、これが悪かった。何しろ重税を課すのだ。戦って自分たちの国にしたはずが、前代よりも重い税を取り立てられるのだ。それに本願寺から来た坊主どもはやたらに威張るのだ。下間氏というのは代々本願寺法主の側近の家柄だという。だいたい法主からして世襲だ。上級坊主は基本的に一揆をあおり、一方では敵方とも手を結ぶ。あおられた宗徒は 進は極楽往生、退くは無間地獄と突き進む。しかしこれでは進んでも地獄ではないか。坊主に対する一揆が起こる。もはや「一揆」とも言えない。

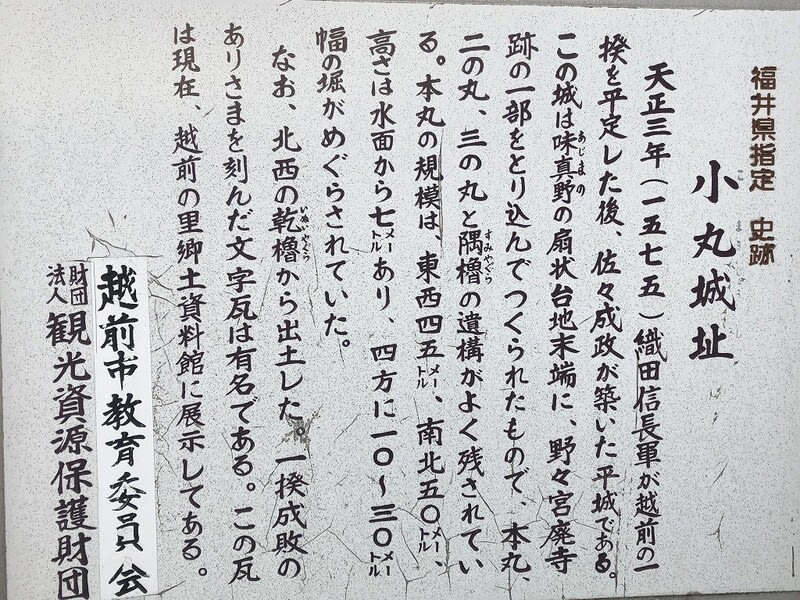

それに信長も黙っていない。伊勢長浜の一揆を壊滅させると、北陸へ10万の兵を向ける。自壊しかけていた越前一向一揆は崩壊する。この時の織田勢の苛烈さは越前市五分市の小丸城址出土の文字瓦が証言する。 ▲天正年間の府中付近の一揆を示す文字瓦

▲天正年間の府中付近の一揆を示す文字瓦

文字瓦には、5月24日に一揆がおこり、信長配下の前田利家が一揆勢を約1000人生捕りにし、はりつけや釜あぶりに処したことが刻まれている。

武生市 味真野史跡保存会所蔵 図説 福井県史より https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/zusetsu/B22/B222.

この頃前田利家は不破光治・佐々成政とともに一揆平定の褒美として府中三人衆として越前に入った。残党狩りとして宗徒を虐殺したと見える。文字瓦は鳥越の資料館にもレプリカが展示され、解説もされている。越前市の味真野万葉館の万葉集がメインの展示の隅に、場違いそうにこれもレプリカが展示されている。実物は収蔵庫だろうか。加賀百万石祭とやらの会場に展示したらいいのに!と思う。

本願寺は上杉謙信と結び、加賀で信長と対抗しようとするが、天正6年謙信急死。

天正8年(1580)本願寺顕如は信長と和睦する。天皇を仲立ちとして、石山開城と引き換えに、加賀の2郡を保持するつもりだったらしいが甘すぎる。顕如長男教如は徹底抗戦を主張するし、一揆衆たちも退かない。柴田勝家は金沢御坊を陥落させ、さらに鳥越城も落ち、加賀白山山麓の一向宗徒山内衆を率いた鈴木出羽守もこの頃首を取られたらしい。しかし山内衆はその後も蜂起し鳥越城を奪還したりする。最終的には天正10年(1582)鳥越城は陥落し籠った一揆勢300余人が磔で殺される。これが加賀一向一揆の最期の戦いとなった。

文字瓦が出土した越前市五分市の小丸城址

文字瓦が出土した越前市五分市の小丸城址

小丸城址の石の門

小丸城址の石の門

越前の一向一揆が壊滅した後に佐々成正が築城したという城だが、織田の諸兵はこんな瓦が屋根に乗っているとは思いもしなかったであろう。

前波橋周辺地図

前波橋周辺地図 *前波橋。ずいぶん傷んでいる。橋の下に木材で支えを作っているが、それも朽ちている。

*前波橋。ずいぶん傷んでいる。橋の下に木材で支えを作っているが、それも朽ちている。 昭和13年とある

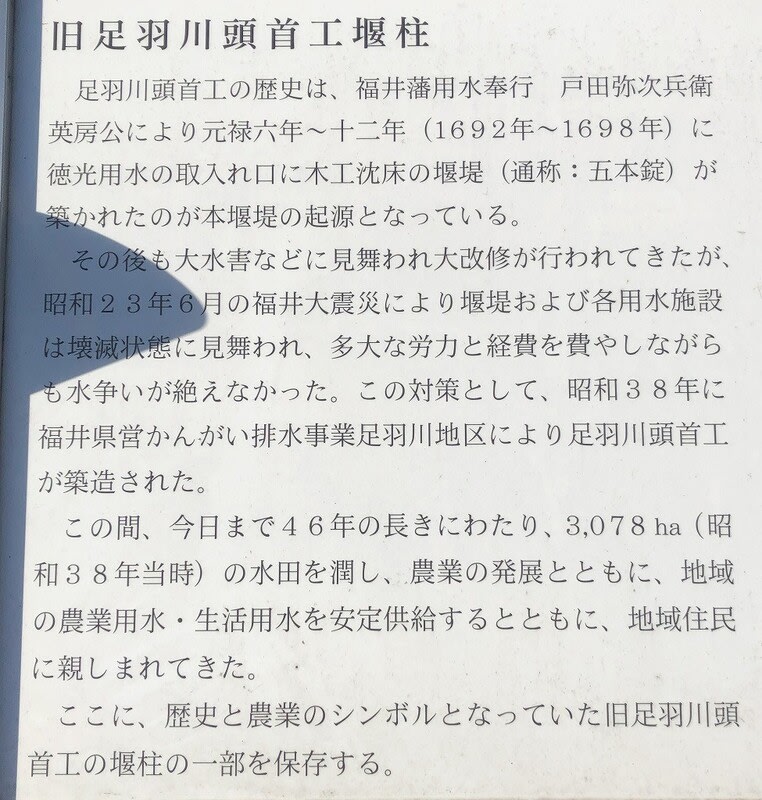

昭和13年とある 前波橋付近から堰を見る

前波橋付近から堰を見る 前波橋付近からあさくら水の駅 写真中央部

前波橋付近からあさくら水の駅 写真中央部 あさくら水の駅から足羽川頭首工 堰を見る

あさくら水の駅から足羽川頭首工 堰を見る 足羽川頭首工

足羽川頭首工

*

* *

* *

* *王山入口

*王山入口 *

*

*

* *南 すぐ下は鯖江高校、サンドームが近い、奥の高い山は日野山

*南 すぐ下は鯖江高校、サンドームが近い、奥の高い山は日野山 *西 三里山が見える

*西 三里山が見える *

* *

* *

*

魚津海岸 能登半島が見える

魚津海岸 能登半島が見える *大伴家持の歌碑

*大伴家持の歌碑

埋没林博物館

埋没林博物館

*埋没林博物館屋上のパネルから

*埋没林博物館屋上のパネルから

*伏状更新

*伏状更新

じょうべのま方面 風車の左隣が遺跡になる。画面左端が杉沢

じょうべのま方面 風車の左隣が遺跡になる。画面左端が杉沢

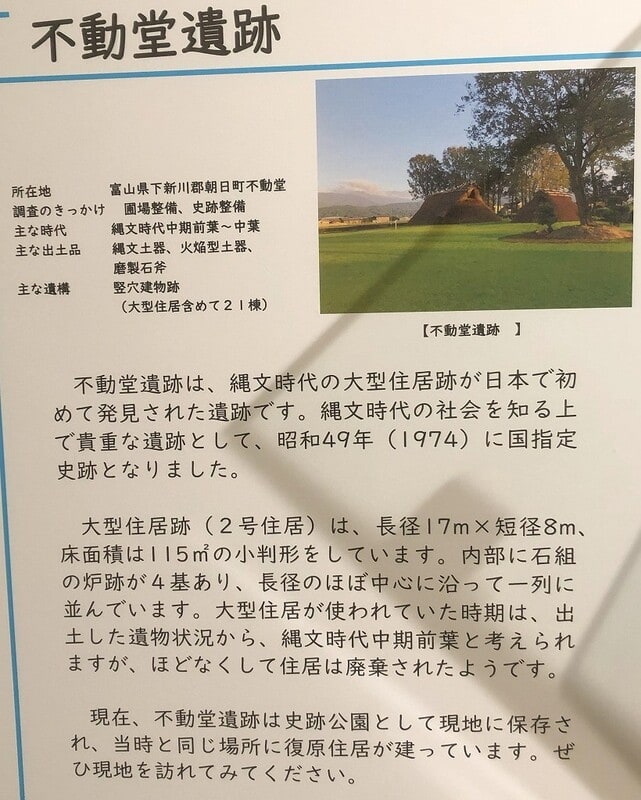

不動堂2号住居址復元

不動堂2号住居址復元

驚くほど海が近い。波しぶきが見えるほどだ。この写真の右側に風車がある。当時の立地はどうだったのだろうか。見たところ港になるようなところはないようなのだが、ここに集積した物資はどうやって運び出したのだろう。復元イラスト図では川があり舟で物資を運んでいるように見える。図にも河川址があったようだ。

驚くほど海が近い。波しぶきが見えるほどだ。この写真の右側に風車がある。当時の立地はどうだったのだろうか。見たところ港になるようなところはないようなのだが、ここに集積した物資はどうやって運び出したのだろう。復元イラスト図では川があり舟で物資を運んでいるように見える。図にも河川址があったようだ。

くろべ牧場からの遠景

くろべ牧場からの遠景

二の丸から南西方向 右奥に海、水平線に淡く長々と能登半島。中央部は広々とした扇状地がみえる。入善・黒部・魚津が広がる。入善氏は承久の乱で京方へ着いた。鎌倉にはなじめなかったのか。その後子孫の舟見氏が住んだ館跡があるそうだ。

二の丸から南西方向 右奥に海、水平線に淡く長々と能登半島。中央部は広々とした扇状地がみえる。入善・黒部・魚津が広がる。入善氏は承久の乱で京方へ着いた。鎌倉にはなじめなかったのか。その後子孫の舟見氏が住んだ館跡があるそうだ。 北陸宮模墓

北陸宮模墓 宮崎太郎供養塔

宮崎太郎供養塔

石積

石積 本丸への石段

本丸への石段 本丸から北方向 宮崎海岸(ひすい海岸)

本丸から北方向 宮崎海岸(ひすい海岸) 宮崎城説明版

宮崎城説明版

方向図

方向図

*加賀国府物語館の展示

*加賀国府物語館の展示 *矢田野エジリ古墳の発見

*矢田野エジリ古墳の発見 矢田野エジリ古墳の周辺地形

矢田野エジリ古墳の周辺地形 *河田山33号石室復元

*河田山33号石室復元  *河田山33号説明版

*河田山33号説明版 *切り石積み説明版

*切り石積み説明版 *河田山12号 石室

*河田山12号 石室 *河田山12号 説明版

*河田山12号 説明版

*河田山古墳群案内

*河田山古墳群案内 *横穴系墓制

*横穴系墓制 *小松の地形

*小松の地形 *陶製相輪 窯跡から出た失敗品らしい

*陶製相輪 窯跡から出た失敗品らしい *安元事件

*安元事件 *平家物語絵巻から

*平家物語絵巻から *白山勢力図

*白山勢力図 *河田山からの景色

*河田山からの景色 *藤原為房下向

*藤原為房下向 *石部神社前

*石部神社前 *石部神社境内内案内板

*石部神社境内内案内板

*近松像

*近松像

吉江館跡

吉江館跡 *春慶寺参道入口

*春慶寺参道入口 *榎お清水 現在は枯れているようだが、裏山には竹林が続く。

*榎お清水 現在は枯れているようだが、裏山には竹林が続く。

*蓮池お清水から流れた水の池のようだ

*蓮池お清水から流れた水の池のようだ *お清水から館まで水を引いた樋。立待公民館に展示。

*お清水から館まで水を引いた樋。立待公民館に展示。 *吉江七曲がり 浅水川の改修のため半分ほどしか残ってないが、塀が延々と続く敷地の大きな屋敷が並んでいるようだ。袖うだつのある家もある。

*吉江七曲がり 浅水川の改修のため半分ほどしか残ってないが、塀が延々と続く敷地の大きな屋敷が並んでいるようだ。袖うだつのある家もある。 *越前町のリーフレット

*越前町のリーフレット