旧北陸道は、越前の集落・街・宿場を縫うように南北に走る。坂井町の市街地から九頭竜川の渡しまでは、ほぼ県道109号線に重なる。

舟寄(ふなよせ)辺りでは、十郷用水という古くからの農業用水をパイプラインに付け替えた関係からか、多少の街道らしさは集落内には残っているものの、景観はだいぶ違っているだろう。

舟寄(ふなよせ)辺りでは、十郷用水という古くからの農業用水をパイプラインに付け替えた関係からか、多少の街道らしさは集落内には残っているものの、景観はだいぶ違っているだろう。

ここに2枚の案内板が建っている。

舟寄踊りはあまり古くからのものという感じもしないが、一応福井県の無形文化財ということになっている

歌詞に出てくる「黒坂の殿様」は黒坂備中守景久らしい。朝倉始末には所々で描かれ、朝倉氏を支えた中堅どころの家臣と思われる。姉川の合戦に景久は500騎を率いて出陣する。この頃までは朝倉氏の衰運はそれほど目立ってはいなかったと思われる。そして景久の軍兵の中にはこの辺りの農民がかなり含まれていただろう。戦国時代の農民は江戸時代の農民とは違うのだ。

この黒坂館跡と伝わるところが、この案内板から東へ数百メートル行ったところにある。日東シンコーの工場の敷地内である。

「朝倉義景ノ臣黒坂備中守景久居館跡ナリ」に始まる碑がある。昭和45年、丸岡町教育委員会と舟寄地区・新興化学株式会社が建てたらしい。内容は、景久は加賀の一向一揆と戦い功があったこと、舟寄踊りは景久の頃にできたらしいこと、景久は姉川の戦いで戦死したこと、息子の与七郎は一揆と戦って死んだこと、墓らしいものが出たので、ここに整備する、といったことである。

「朝倉義景ノ臣黒坂備中守景久居館跡ナリ」に始まる碑がある。昭和45年、丸岡町教育委員会と舟寄地区・新興化学株式会社が建てたらしい。内容は、景久は加賀の一向一揆と戦い功があったこと、舟寄踊りは景久の頃にできたらしいこと、景久は姉川の戦いで戦死したこと、息子の与七郎は一揆と戦って死んだこと、墓らしいものが出たので、ここに整備する、といったことである。

他に五輪塔がいくつかある。碑文の舟寄踊り云々以外は朝倉始末記によるものであろう。

他に五輪塔がいくつかある。碑文の舟寄踊り云々以外は朝倉始末記によるものであろう。

弘治元年(1555)7月と8月、朝倉宗滴率いる越前勢は加賀へ侵攻する。黒坂勘解由左衛門景久は手勢を率いた大将の一人である。苦戦の末相手の武者の首を取る手柄を挙げている。

元亀元年(1570)4月、織田信長は敦賀へ至り、金ケ崎城を攻め落とす。しかし、ここで浅井長政が朝倉と結んだことを知り、引き返す。いわゆる金ケ崎崩れである。

6月、体制を立て直した信長は北近江の小谷城に攻めかかる。朝倉は浅井氏救援に近江に向かう。激突したのが姉川ということになっているが、どっちが勝ったとかそう単純な戦いでもなかったようだ。しかし浅井・朝倉勢は歴戦の将兵の多くを失ってしまったことは間違いない。織田勢も徳川勢の加勢がなかったらどうなっていたかわからないところはあるが。

朝倉始末記は朝倉玄蕃助景連・同次郎右衛門景高・前波藤右衛門景定・小林備中守・窪田九郎右衛門・黒坂備中守と千騎・二千騎引き回す大将は皆死んで若く口達者な者が残った、と嘆いている。他に大太刀を振り回す真柄十郎佐衛門も戦死したらしい。

天正元年(1573)朝倉氏は家臣の裏切り相次ぐ中、義景の死によってあっけなく滅ぶ。景久亡き後の黒坂氏はどうしたのだろう。なし崩しに織田方になり館を保ったか。長島や大阪に手を焼く信長はとりあえず越前は寝返ってきていた朝倉家臣に任せたらしいが、これが収まりのつかないことになる。家臣同士の争いに一向一揆が絡む。越前を一揆が席巻する。

黒坂館跡から南へ数百メートルで長崎称念寺がある。

現在は時宗の寺になっているが、一揆の集合場所の一つとなったところだ。

現在は時宗の寺になっているが、一揆の集合場所の一つとなったところだ。

天正2年2月中旬 河北の一揆は黒坂与七館を攻め黒坂与七兄弟3人・同兵庫助・同弥次右衛門他が戦死している。

黒坂館に攻め寄せた一揆衆にはこの辺りの農民も多数参加していただろう。殿様の出陣に戦勝を祈って集まったのとかけ離れた人々ではなかっただろう。

*よくわからないが継体天皇皇子勾大兄皇子の旧跡と称しているようである。

*よくわからないが継体天皇皇子勾大兄皇子の旧跡と称しているようである。

*治左川

*治左川 *トミヨの生息地だ

*トミヨの生息地だ *小丸城址は朝倉が滅び、一向一揆が滅んだあとの織田方の武将の城址、小さな砦跡のようにしか見えないが相当の城郭だったらしい。前田利家が一向一揆を虐殺したと記した文字瓦が出土した。

*小丸城址は朝倉が滅び、一向一揆が滅んだあとの織田方の武将の城址、小さな砦跡のようにしか見えないが相当の城郭だったらしい。前田利家が一向一揆を虐殺したと記した文字瓦が出土した。 *城福寺は平家ゆかりの寺と伝える。花筐と称するしだれ桜があるが時期が遅かった。

*城福寺は平家ゆかりの寺と伝える。花筐と称するしだれ桜があるが時期が遅かった。 *味真野小学校校庭のエドヒガンサクラ

*味真野小学校校庭のエドヒガンサクラ *池泉のエドヒカンサクラ

*池泉のエドヒカンサクラ *この豪壮な門は豪摂寺。浄土真宗三門徒出雲路派。

*この豪壮な門は豪摂寺。浄土真宗三門徒出雲路派。 *

* *

* *水芭蕉

*水芭蕉

*興徳寺

*興徳寺

*十郎左衛門の墓 馬鹿に大きな下駄がある

*十郎左衛門の墓 馬鹿に大きな下駄がある

*ウィキペディアから

*ウィキペディアから *御所の案内板の地図

*御所の案内板の地図 *御所址の遺構

*御所址の遺構

*下から見上げる南陽寺址。桜の植えてあるテラス状のところが南陽寺址になる

*下から見上げる南陽寺址。桜の植えてあるテラス状のところが南陽寺址になる *南陽寺址碑

*南陽寺址碑 *南陽寺庭園址

*南陽寺庭園址 *歌碑 もろ共に月も忘るな糸桜年の緒ながき契りと思はば(義昭) 君が代の時にあひあふ糸桜いともかしこき今日の言の葉(義景) 共に南陽寺糸桜花見の宴での歌だそうだ

*歌碑 もろ共に月も忘るな糸桜年の緒ながき契りと思はば(義昭) 君が代の時にあひあふ糸桜いともかしこき今日の言の葉(義景) 共に南陽寺糸桜花見の宴での歌だそうだ *糸桜 朝倉遺跡全体にしざれ桜が多く植えてある。

*糸桜 朝倉遺跡全体にしざれ桜が多く植えてある。 *朝倉館跡から唐門方向

*朝倉館跡から唐門方向 遺跡はここから南へ一乗川に沿って続く。敦賀方面から高速道路利用でも、ナビは福井IC から天神橋経由の道を示すはずだ。

遺跡はここから南へ一乗川に沿って続く。敦賀方面から高速道路利用でも、ナビは福井IC から天神橋経由の道を示すはずだ。

南陽寺結界石

南陽寺結界石

上城戸から北、復元街並み方向

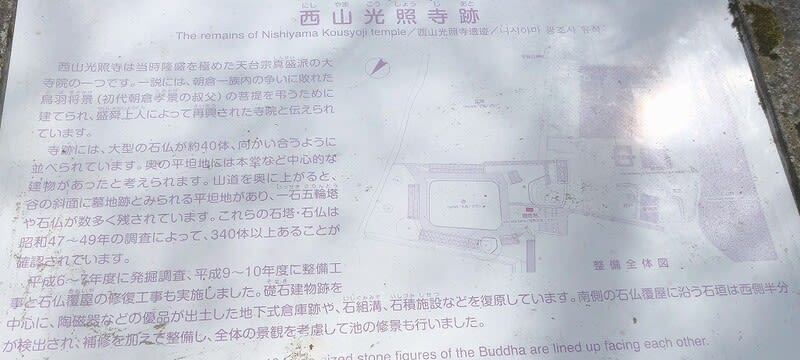

上城戸から北、復元街並み方向 JR越美北線だ。九頭竜線ともいう。大野を経て九頭竜湖まで行くのだ。左手にささやかな駅舎が見える。一乗谷駅だ。踏切の向こうは山だが、道なりに左へ曲がっている。そのまま行くと西山光照寺址へ出る。

JR越美北線だ。九頭竜線ともいう。大野を経て九頭竜湖まで行くのだ。左手にささやかな駅舎が見える。一乗谷駅だ。踏切の向こうは山だが、道なりに左へ曲がっている。そのまま行くと西山光照寺址へ出る。

イノシシの罠がある。熊注意の看板もある.

イノシシの罠がある。熊注意の看板もある. 朝倉時代に栄えた寺の跡だという石積み

朝倉時代に栄えた寺の跡だという石積み 背丈を越える石積石に南無阿弥陀仏と彫ってある。結界石というらしい。

背丈を越える石積石に南無阿弥陀仏と彫ってある。結界石というらしい。

石積の前を通って行くと、何に使ったのか四角い池があり、その周りに石仏を集めた簡易な建屋が廻っている。

石積の前を通って行くと、何に使ったのか四角い池があり、その周りに石仏を集めた簡易な建屋が廻っている。

光照寺は天台宗の寺で、開祖は真盛上人。どういう人か知らない

光照寺は天台宗の寺で、開祖は真盛上人。どういう人か知らない *

*

案内板

案内板

松龍寺 門が鐘楼になっている。

松龍寺 門が鐘楼になっている。 千体仏堂 そっと戸を開くと小さな仏像がずらりと並んでいる。

千体仏堂 そっと戸を開くと小さな仏像がずらりと並んでいる。 案内板

案内板 本覚寺

本覚寺 西超勝寺

西超勝寺 東超勝寺

東超勝寺 藤島城址

藤島城址

称念寺西側の門

称念寺西側の門 新田義貞廟

新田義貞廟

舟寄(ふなよせ)辺りでは、十郷用水という古くからの農業用水をパイプラインに付け替えた関係からか、多少の街道らしさは集落内には残っているものの、景観はだいぶ違っているだろう。

舟寄(ふなよせ)辺りでは、十郷用水という古くからの農業用水をパイプラインに付け替えた関係からか、多少の街道らしさは集落内には残っているものの、景観はだいぶ違っているだろう。

「朝倉義景ノ臣黒坂備中守景久居館跡ナリ」に始まる碑がある。昭和45年、丸岡町教育委員会と舟寄地区・新興化学株式会社が建てたらしい。内容は、景久は加賀の一向一揆と戦い功があったこと、舟寄踊りは景久の頃にできたらしいこと、景久は姉川の戦いで戦死したこと、息子の与七郎は一揆と戦って死んだこと、墓らしいものが出たので、ここに整備する、といったことである。

「朝倉義景ノ臣黒坂備中守景久居館跡ナリ」に始まる碑がある。昭和45年、丸岡町教育委員会と舟寄地区・新興化学株式会社が建てたらしい。内容は、景久は加賀の一向一揆と戦い功があったこと、舟寄踊りは景久の頃にできたらしいこと、景久は姉川の戦いで戦死したこと、息子の与七郎は一揆と戦って死んだこと、墓らしいものが出たので、ここに整備する、といったことである。 他に五輪塔がいくつかある。碑文の舟寄踊り云々以外は朝倉始末記によるものであろう。

他に五輪塔がいくつかある。碑文の舟寄踊り云々以外は朝倉始末記によるものであろう。 現在は時宗の寺になっているが、一揆の集合場所の一つとなったところだ。

現在は時宗の寺になっているが、一揆の集合場所の一つとなったところだ。 *朝倉山麓にある味坂(みさか)神社、山頂が朝倉山城になる。登り口はこちらではないようだ

*朝倉山麓にある味坂(みさか)神社、山頂が朝倉山城になる。登り口はこちらではないようだ *三里浜から見る朝倉山。木材加工の大きな工場の上に頭を覗かせる朝倉山。

*三里浜から見る朝倉山。木材加工の大きな工場の上に頭を覗かせる朝倉山。

北東方向 石油備蓄基地が見える。

北東方向 石油備蓄基地が見える。 *仏の舞の里の碑、越前海岸らしく水仙が咲く

*仏の舞の里の碑、越前海岸らしく水仙が咲く 糸崎寺前から鷹巣の海が見える

糸崎寺前から鷹巣の海が見える

*糸崎寺 お堂の脇の五輪塔の台座に糸崎寺と彫られている

*糸崎寺 お堂の脇の五輪塔の台座に糸崎寺と彫られている