近江八幡市の観光地になっている八幡堀などより2キロ程西南に加茂神社がある。

御神徳は5つ並べてあるが、第一はお馬さんに関すること。

御神徳は5つ並べてあるが、第一はお馬さんに関すること。

どの時代を想定しているのか?という格好だが、何やらかわいらしい馬さんの看板。

どの時代を想定しているのか?という格好だが、何やらかわいらしい馬さんの看板。 境内に「御猟野乃杜加茂神社」の幟があるが、横に固定してある。

境内に「御猟野乃杜加茂神社」の幟があるが、横に固定してある。

本堂

本堂

境内の裏手は御猟野乃杜、

境内の南側に馬場がある

足伏走馬(あしふせそうめ)という競馬が行われるそうだ。

近くに馬の牧場があるということだったがよくわからなかった。

近江八幡市の観光地になっている八幡堀などより2キロ程西南に加茂神社がある。

御神徳は5つ並べてあるが、第一はお馬さんに関すること。

御神徳は5つ並べてあるが、第一はお馬さんに関すること。

どの時代を想定しているのか?という格好だが、何やらかわいらしい馬さんの看板。

どの時代を想定しているのか?という格好だが、何やらかわいらしい馬さんの看板。 境内に「御猟野乃杜加茂神社」の幟があるが、横に固定してある。

境内に「御猟野乃杜加茂神社」の幟があるが、横に固定してある。

本堂

本堂

境内の裏手は御猟野乃杜、

境内の南側に馬場がある

足伏走馬(あしふせそうめ)という競馬が行われるそうだ。

近くに馬の牧場があるということだったがよくわからなかった。

市川五郎兵衛真親というのはどういう人だったのか、いったいどうやって徳川家康から朱印状をもらう伝手を手に入れたのだろう。上野国甘楽郡の出身、信州や上州の武士団の多くがそうであったように、上杉、北条、武田と主を変え生き残る。武田滅亡後、信濃に移住し帰農する。文禄2年(1593年)徳川家康から分国内の山金、川金、芝間開発免許の朱印状を得る。というのがよくわからない。一介の武田浪人ではなかったのか?五郎兵衛記念館の説明はちときれいごとすぎる気がしてしまうのだけど。

初めはこの地にこんな大規模な用水を開く理由がわからなかった。すぐそこに川が流れているのだ、それも千曲川という大河が。恥ずかしながら説明されないとわからなかった。台地なのだ、千曲川は台地の下をめぐって流れ、水を引けないのだ。だから延々と山裾の方から引いてくる。

五郎兵衛用水は蓼科の山裾から延々20キロ、世界かんがい施設遺産登録の17世紀前半の遺跡であり、現在も機能している農業用水である。距離も長いが隧道もあり、工事・メインテナンス共に大変なものだった。とはいえ、地理地形に疎くかつ工法にも疎いとあっては、大変だったでしょうね、としか言いようもない。

目を引いたのは「人足札」だった。

用水路の普請に出ると給金代わりに渡される。年末に金銭に引き換えられる。農村だから現金を手にできるのは一年に一度、その間をこの札でもって経済を回す。ということはこれは地域通貨ではないのか。

用水路の普請に出ると給金代わりに渡される。年末に金銭に引き換えられる。農村だから現金を手にできるのは一年に一度、その間をこの札でもって経済を回す。ということはこれは地域通貨ではないのか。

ミヒャエル・エンデで地域通貨を知ったが、提唱者とされるシルビオ・ゲゼルは19世紀から20世紀の人だ。信州の山の中、17世紀から江戸時代を通じて使われた人足札、信じられない思いであった。藩札などとは全く違うもののようだ。だが、収入を得るのが年1回という農村経済に貨幣経済が押し寄せたとき、自然発生的にできてきてもおかしくない気もしてくる。むしろ山の中の小さな村だからできたことかもしれない。

五郎兵衛記念館の南西に甲州道の標識があった。

五郎兵衛記念館の南西に甲州道の標識があった。

甲州街道から北に浅間が見えた

甲州街道から北に浅間が見えた

川は千曲川だ、山はどこの山なのか

川は千曲川だ、山はどこの山なのか

ぴんころ地蔵 平成15年というから地蔵さんとしてはとても新しい。時代にマッチしたのか、みんなの願いはピンピンコロリ、もちろん私もそれを願うのだが、そうそううまくいくものか。

付近に伴野神社があり隣接して伴野城。中世に佐久を中心に勢力を張ったらしい。

付近に伴野神社があり隣接して伴野城。中世に佐久を中心に勢力を張ったらしい。

西方寺、

ここは一遍ゆかりの寺のはずと思ったが、時宗ではなく浄土宗。

ここは一遍ゆかりの寺のはずと思ったが、時宗ではなく浄土宗。

でも、念仏踊りはやはりここか

でも、念仏踊りはやはりここか

寺の裏側から見た浅間

寺の裏側から見た浅間

中込学校

明治の洋風建物の小学校

明治の洋風建物の小学校

信濃は教育熱心なところなのだ。

「小諸なる古城のほとり」この詩はいいが藤村の小説は重すぎていけない。若いころなら食らいついて読んだが、もう読む気はしない。

水の手から千曲川が見える

水の手から千曲川が見える

大変驚いたのは富士見スポットがあったこと。富士山が見える?この信州の山の中で?

でも条件が良いと本当に見えるらしい。直線距離で110キロ、間に障害になるものがないらしい。

浅間も見える

浅間も見える

駐車場から見えるのはアルプスか、白馬か。

駐車場から見えるのはアルプスか、白馬か。

穴城というのがわからなかったが、門より本丸が低い城だとか。

穴城というのがわからなかったが、門より本丸が低い城だとか。

小諸城の北を北國街道が走っているが、この道路が高い。この城は城下から見下ろされる城なのか。

安曽神社

地理がよくわからないまま丸子の北の方を西へ走ったら、安曽神社があった。

その前に鎌倉道の表示。

その前に鎌倉道の表示。

上田市から千曲川に沿うように千曲市に向かう。途中、佐良志奈神社があった。

更に行くとさらしなの里があった。

縄文遺跡の公園だ。

縄文遺跡の公園だ。

ストーンサークルがあった

ストーンサークルがあった

この辺りは姨捨といい棚田に移る月が有名らしい。

武水別神社

武水別神社一帯は平安時代末期より石清水八幡宮の荘園となっており、安和年間(968年-970年)に石清水八幡宮から八幡神(相殿の3柱)が勧請されたということだ。

そしてここにも義仲の足跡。

神社があるとそこに人を集め祈願をし、皆でエイエイオー!とやったのだろう。

森将軍塚古墳

4世紀の前方後円墳だ。立地の尾根の地形に制約されたか、少し歪んでいる。葺石、埴輪列も復元されている。資料館もある

隣接して長野県立歴史博物館もある。

洪水の跡を追っているのが面白かった。

平家物語第7巻「清水冠者」 寿永2年3月、頼朝との関係が悪くなった義仲は嫡子義重を鎌倉に行かせる。頼朝の娘大姫の婿としてだが、実際上の人質だ。この少年に海野や望月の少年たちが付き従う。

この時、義仲は依田の城にいた。頼朝が木曾追討として信濃に発向、それを知った義仲は依田を出て、越後国境まで北上する。頼朝は善光寺に入る。

どうしても首をかしげてしまう。依田にあって、周りには義仲与党が滋野氏の武者がひしめく。その中で義仲は何故逃げ出したのだろう。そうしてやすやすと頼朝を善光寺まで行かせたのだろう。白鳥河原で勢揃いした連中はどうしたのか。義仲と一緒に北へ行ったのか。本当に頼朝は善光寺まで来たのか?ともかく頼朝と手打ちをし、向後の憂いなく北陸路の戦いに赴くのはいい。ただどうも釈然としないのだ。

丸子郷土博物館の史料から

岩波ワイド文庫版「平家物語」では依田・丸子は探せなかった。「木曽殿の家の子」と名乗る長瀬判官代重綱は宇治川の合戦に畠山重忠と組合い、壮絶な最期を遂げる。

依田城入口

依田城入口

山の麓の岩屋観音には義仲ゆかりの伝承がおおい。

義仲のみならず、悪七兵衛景清までいたのには驚いた。

川は千曲川の支流の依田川

川は千曲川の支流の依田川

根井氏も滋野氏の一族であり、望月氏の流れで、義仲を擁した勢力の一つである。義仲の四天王は今井兼平・樋口兼光・根井行親・楯親忠の4人だが、今井と樋口はともに中原兼遠の息子であり、義仲の乳母子という関係になる。楯六郎親忠は根井行親の6男だから、四天王の半ばを中原兄弟と分け合っているのが根井氏だ。根井行親の代わりにもう一人の息子を四天王に入れることがあるようだが、比率は変わらない。そのまま義仲軍の中枢だったのだろう。

根井大弥太行親は保元物語上巻21「天皇方軍勢発向」に義朝の手勢として「信濃国、下根の井の大野太」として出てくる。(ソフィア文庫版)

6男が一家を構え活躍していることからも、当時の武者としては高齢だろう。それだけに歴戦の者として頼りになったかもしれない。おそらく斎藤実盛と同年代だろう。

行親と楯六郎らは宇治川の戦いに赴く。押し寄せる万を数える鎌倉勢の前に300騎はあまりに無勢であった。

義仲とともに京都で梟首されている。

佐久の田畑が広がる中に屋敷跡があった。

北に浅間が見えた。

北に浅間が見えた。

望月氏も滋野氏の一族であり、義仲を擁した勢力の一つである。義仲の嫡子清水の冠者義重(義高)が鎌倉に赴いたとき付き添った者として名前が挙がった郎党、海野・望月・諏訪・藤沢の中の望月は三郎重隆。海野幸氏とともに後には頼朝に仕え、弓馬の道に頭角を現す。頼朝の弓馬四天王と言われたのは海野幸氏と望月重隆、武田信光と小笠原長清だが、海野と望月は義仲の手勢の子息、あとの二人は甲斐源氏だ。

望月は特に良馬の産地として知られたので、義仲軍への馬の供給で多くの寄与をしたことだろう。

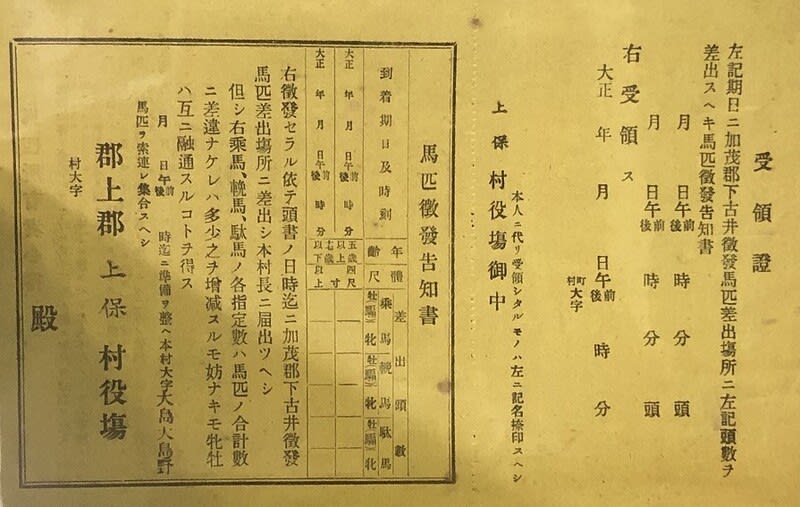

「あふ坂の関の清水にかげみえて いまや引くらむ望月の駒」 紀貫之の歌だ。貫之は大体10世紀前半までの人、特に馬に対する思い入れや造詣はあったとも思えない。しかし歌人にとってもよく知られたほどの馬の産地。御牧とされるのは、信濃・甲斐・上野・武蔵合わせて32か所だったという。御牧は朝廷への馬の貢納を義務付けられていた。思い出すのは御牧には入っていないが美濃郡上の明宝、名馬磨墨が生まれたところと称する場所だ。ここで戦争前の馬の召集令状を見た。「赤紙」と称する人間の召集令状は知らぬではなかったが、馬にも召集令状があり「青紙」と言われていた。もっとも個別の馬宛というわけではなく何時幾時までに何頭の馬をだせというもののようだ。御牧の頃からそのような形だったのではないか。

望月は馬の町として意識しているのだろう

マンホールの意匠

マンホールの意匠

望月歴史民俗資料館から見る望月城 間には鹿曲川(かくまがわ)、望月城の天然の堀か。

望月歴史民俗資料館から見る望月城 間には鹿曲川(かくまがわ)、望月城の天然の堀か。

望月城は鎌倉時代からあったらしいが、戦国時代に武田の支配下にはいる。

平家物語第5巻「物怪之沙汰」には「望月」という名の清盛の馬が出てくるが、名馬としての活躍の話ではない。清盛が無理やり遷都した福原ではいろいろ不吉なことが起きる。何やら妙な夢を見る者があり、噂が流れ、清盛自身も悪夢にうなされる。そして「望月」の尻毛に鼠が巣を作り仔を産む。そんなばかばかしい、という話だが馬鹿々々しいほど不吉の前兆となる。この馬は相模の大場景親が献上したもので、黒くて額が白かったから望月と名付けられたとあり、望月の牧とは関係がないのかもしれないが。

南蓼科、

南蓼科、

北は浅間

北は浅間

江戸時代は中山道の宿場町として栄えた。

江戸時代は中山道の宿場町として栄えた。

中山道を東へ向う途中に駒形神社があった。

蛇行する千曲川を渡ると塩名田宿になる。間に八幡宿というのがあるようだがわからなかった。

塩名田本陣

塩名田本陣

長野県小諸市と上田市の間に東御(とうみ)市があり、しなの鉄道の駅で滋野(しげの)というのがある。

滋野氏というのはずいぶん古くから信濃東部に力を持った豪族で、名族である。一族は海野(うんの)・根津・望月と名乗る支族になり、さらに根井・依田・諏訪なども同族だという。戦国時代の終わり近くに真田氏は海野氏の子孫を名乗り、滋野氏の祖に遡る系図さえ作った。正しいかはともかく、名高い戦略家であった真田氏は、信濃の滋野以来の名跡を引き継ぐものだというアピールが十分効果的なものだと意識したのだろう。

平安時代末期、滋野の一族は義仲とともに、文字通り山の彼方であった京へと挑んだ。

寿永2年(1183)頼朝の圧力をかわすため、義仲は嫡子義重(義高とも)を鎌倉に行かせる。名目は頼朝長女大姫の婿だが、実質は人質だ。清水の冠者と呼ばれていた彼に同年輩の少年たちが付き従う。海野・望月・諏訪・藤沢と名前が挙がっている。(平家物語第7巻「清水冠者」)

このうち海野は小太郎幸氏。義仲の死後、幸氏は鎌倉から逃げる義重(義高)の身代わりを務めるが、義重は捕まり殺される。後には頼朝に仕え、弓馬の名手として名を上げる。

海野幸氏の兄又は父と言われる海野弥平四郎行広は、水島の合戦で敗死した。ほぼ常勝であった義仲軍の手痛い敗戦であった。

父か祖父かという海野幸親は粟津の戦いで、義仲と共に死に、京で梟首されたという。

北國街道海野宿の東端に白鳥神社がある。

白鳥神社大イチョウ 樹齢700年以上とあった。

白鳥神社大イチョウ 樹齢700年以上とあった。

義仲の挙兵の地だという場所はいくつかある。おそらくあちこちでエイエイオー!とやったのであろう。そしていくつかのグループが一つになって戦場へと赴く。

この場が滋野一党の勢ぞろいであったなら、将に義仲軍の中枢を担う大掛かりなものであったろう。

海野の宿

度重なる災害で宿場の位置も変わっているから、義仲の時代の海野郷でもなかろうが、大きな風景は変わらないだろう。

親族の多くは、遠い遥かのあの白い山の向こうへ赴き、帰らなかった。小太郎は一人清水冠者に従い逆方向、鎌倉へ向かった。

資料館があった

丸子という地名は意外に多いようだ。信州にも丸子(まるこ)があった。酒匂川の古名は丸子川だそうだ。駿河の丸子(まりこ)は東海道の宿場。府中(駿府 静岡)から西へ向かう次の宿場。東海道中膝栗毛でやじさんきたさんがとろろ汁を食らう。ここの丁字屋はそのころからの店らしい。

丁字屋

丁字屋

丸子橋

丸子橋

東海道の次の宿は岡部だが間に宇津の谷峠がある。

平家物語「海道記」に「宇津の山べの蔦の道、心細くも打ち越えて、」とあるがこれは伊勢物語だ。

「宇津の山に至りて、わが入らんとする道はいと暗う細きに、蔦、かへでは茂り、もの心細く、すずろなるめをみることとおもふに、修行者あひたり。「かかる道には、いかでかいまする」というを見れば、見し人なりけり。京のその人の御もとにてとて、文書きてつく。 駿河なる宇津の山辺のうつつにも 夢にもひとにあはぬなりけり」

伊勢物語の9段、昔男の東下り、三河八つ橋でかきつばたの歌を詠み、次いで駿河の宇津の山にたどり着く。こんなところで知り人になんか会うもんか、伊勢物語が架空のものである傍証みたいなところかも。しかし重衡たちは通ったであろう。

1号線の道の駅から入ってはみたもののよくわからなかった。

日本坂トンネルの上が宇津だとは思わなかった。

新東名静岡SAにあった地図

新東名静岡SAにあった地図