木に咲く春の花。。。

まさしく今は椿の季節です

今は色々な種類の椿が出回っていますが

今日は 比較的に素朴な椿たちのアップです

ヤブツバキ:ツバキ科

八重のヤブ椿

初めて見る八重のヤブ椿です

ベニオトメ(紅乙女)かしら?

玉の浦にも少し似た感じの種類です

花弁の白い縁取りが愛らしい椿ですね

絞り模様の美しい椿

ワビスケ

淡いサーモンピンクの可愛い椿です

一本の木に赤や白&ピンク

そして絞り模様などの色々な花の咲く椿です

美しく咲いているお気に入りの桜。。。

笹部桜とのツーショットです

美しいままでポトリと散る椿の花。。。

落ちた花も水に浮かべて楽しむことが出来ますね

ソメイヨシノは終盤を向かえつつありますが 他に咲いている美しい桜を撮ってみました

ササベザクラ(笹部桜)

日本桜の第一人者

笹部 新太郎博士由来の桜です

半八重咲きの美しい桜です

大木で天高くそびえて咲き誇っていました

チョット小振りな可愛い花です

花のアップは高木ですので無理でした

ゴテンバザクラ(御殿場桜)

富士山山麓の御殿場地区に自生していた桜です

一重咲きで中輪の美しい花を咲かせます

サノザクラ(佐野桜)

ヤマザクラの八重咲きの園芸品種です

桜の研究家であった佐野藤右衛門氏が京都市の広沢池にあった

ヤマザクラの実生から選抜したもので

佐野藤右衛門と親交があった牧野富太郎によって1956年に命名されたそうです

シロタエザクラ(白妙桜)

江戸時代に白妙の名で栽培されていた優雅な八重咲きの大輪の花です

スミゾメザクラ(墨染桜)

散り際に花びらが淡い墨色に染まる桜です

染まっている花も咲いていましたが綺麗に咲いている花を選んで撮ってきました

サイギョウザクラ(西行桜)

クシロヤエザクラ(釧路八重桜)

北海道の釧路地方に自生する桜です

花弁は大輪で美しい花です

???

ソメイヨシノかな?

近所に咲いている桜を撮ってみました

この日は曇り空でしたのでイマイチですが・・・

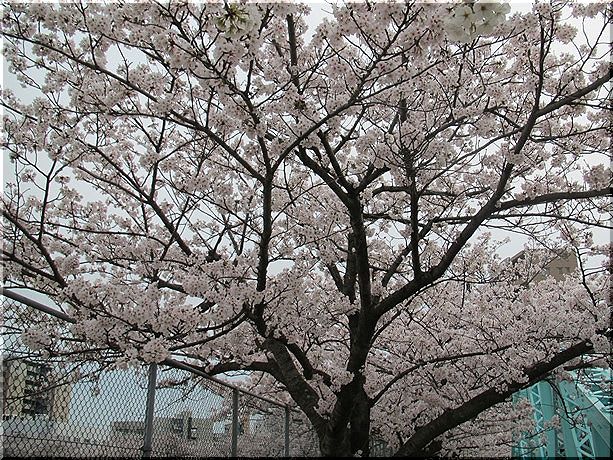

ソメイヨシノ:バラ科

日本を代表するソメイヨシノ

オオシマザクラ

以下は名前は分かりませんが

大きな花弁の美しい桜です

誰かさんのいたずらです

桜の木に椿を差し込んでいましたよ~(笑)

今年は日本水仙の開花が遅かったですね

散歩道で撮った 色々な所で咲いていた水仙たちです

スイセン:ヒガンバナ科

歩道の花壇に咲くニホンズイセンです

水仙の仲間では真っ先に咲く水仙でもありますね

少し前に撮った画像ですので綺麗に咲いていますが

ニホンズイセンはもう終盤を向かえています

田園にて

畑の片隅に植えられていたスイセンです

前日の強風に煽られて無残な姿に・・・

花弁の細長い種類

公園にて

公園の花壇に咲いていた 小振りのラッパ水仙

土手にて

川の土手沿いに咲いていた白い水仙

純白のスイセンは優しいイメージで好きです

サルスベリの木に絡みつくように咲いていました

土手沿いに咲く ビタミンカラーのスイセンです

口紅水仙

地中海沿岸原産

名前の通り 口紅を塗ったような 愛らしい水仙です

3月中旬頃から咲き出すものは 花がひとまわり大きいものが多いですね

アカメヤナギにお花が咲いていました

アカメヤナギ(ネコヤナギ):ヤナギ科

新芽が赤いことからアカメヤナギの名が

細長い葉の種類が多いヤナギ類の中で本種の葉は丸みのある形をしていることから

『マルバヤナギ』の別名もあります

ブラシノキの様にも見えます

赤い芽が弾けて ふわふわの綿毛が出て来た時の感動!

そしてお花が咲いた時の感動!

お花が終わると新緑の季節に入ります

若葉の季節には再び感動が味わえそうですね(^O^)/

ネコヤナギに華やかに咲いたお花たちでした

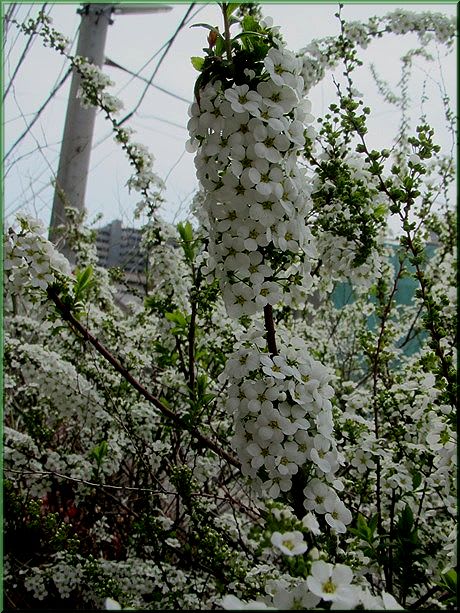

ユキヤナギ:バラ科

白花

純白の美しい花。。。

名前の由来は

葉が柳の葉に似て細長く 枝いっぱいに

白い花を雪が積もったように咲かせるところから。。。

花がいっぱい散ったあとの地面も

雪が積もったように見えますね

スモモかな~?

大量に咲く白い花です

歩道の下の田園に咲いていました

木の花は何時も見上げて撮りますが これは見下ろして撮りました

春の花たちが一斉に咲き始めました

コブシはチョット盛りを過ぎていました

コブシ:モクレン科

果実は集合果で にぎりこぶし状のデコボコがあります

この果実の形状がコブシ似ているのが 名前の由来です

お花は全開で咲きます

コブシは 葉がついた状態で咲きます

『春を告げる歌』にも出て来ますね

白樺~青空~南風~♪・・・コブシ咲く~~

千昌夫さんの有名な曲ですね~(^^♪

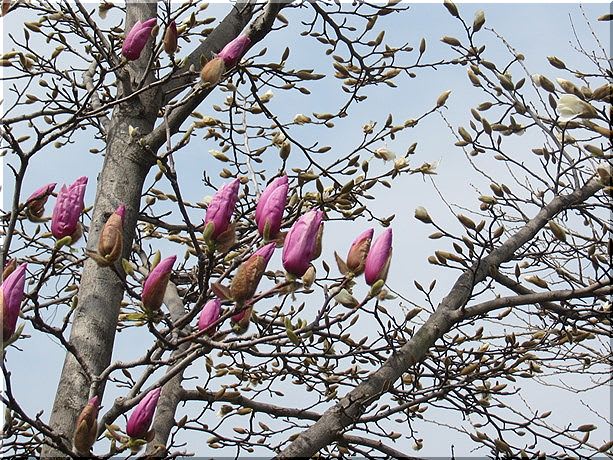

ハクモクレン:モクレン科

白い清楚な花

花びらの幅が広くて厚みがあります

花は上向きに全開しないで咲きます

これがコブシと違うところです

木蓮の方が奥ゆかしいのかしら(笑)

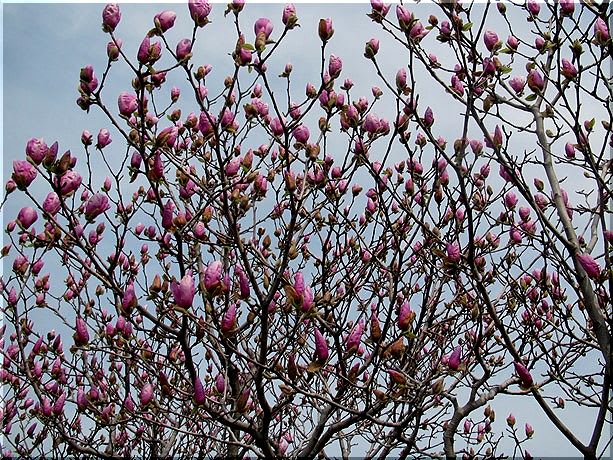

シモクレン(紫木蓮)

木蓮通りにて・・・

美しいシモクレン・・・

蕾の状態でも美しく皆天を見上げて咲くのを待ち構えています

大きくて優雅なお花ですね

天を仰いでパッと咲いて パッと散ってしまう儚いお花です

ソメイヨシノ

やっと咲きだしました

枝垂桜

白い花は青空でないと くすんでしまい目立ちませんね

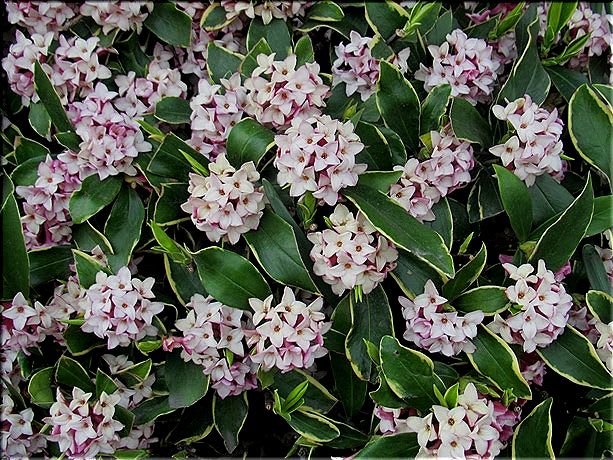

良い香りを放つ沈丁花

香りと共に春を告げるお花でもありますね

今日は白とピンクの沈丁花のアップです

ジンチョウゲ:ジンチョウゲ科

中国原産

名の由来はその香りが沈香(じんこう)という香りに似ていて

蕾の形が丁字に似ていることから沈丁花となったそうです

普段 良く見かけるのはピンクの花が多いですが

白花も清楚で美しいですね

カナメモチと仲良く咲いていました

垣根に利用されています

ピンク

斑入り

斑入りの美しい種類です

丸い固まりで咲く姿が何とも愛らしいです

蕾のままで寒い冬を越して やっと咲いてくれた

満開の美しい沈丁花です

桜便りが届く中 此方ではまだですが

ソメイヨシノ以外の 色々な桜の花が咲いてます(^O^)/

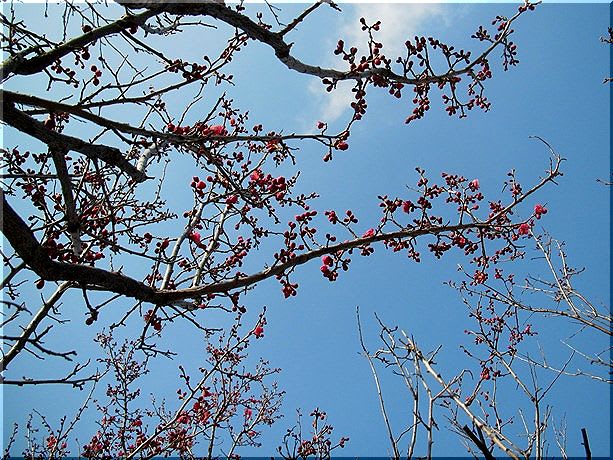

近所に大木のカンヒザクラが満開です

カンヒザクラ:バラ科

花は色が濃く下向きに咲きます

沖縄地方ではカンヒザクラが代表的なサクラです

開花は沖縄本島の北部から始まり南下していきます

大きな木にビッシリと咲き乱れていました

カンヒザクラは普通の桜の様にパラパラと花弁が散らずに

椿の花の様にガクごとポトッと散る いさぎよい桜です

エゾヤマザクラ(蝦夷山桜):バラ科

日本で野生のサクラの中でも 花色の赤みが濃く美しいことから

ベニヤマザクラとも呼ばれています

ソメイヨシノよりも 早く開花します

早咲きオオシマザクラ

検索して初めて知りました

河津桜は 緋寒桜と早咲き大島桜との自然交配種との事です

濃いピンクの緋寒桜と白い花の大島桜の中間色をとっていますね

オオシマザクラは葉も美しくて果実も大きくて立派です

葉の香りが良いことから 塩漬けにして「桜餅」を包むのに使われています

スモモ

ジュウガツザクラ

昨年の秋から咲き続けています

小振りの桜です

ダイカンザクラ

咲き始めは白で 咲きすすむにつれてピンクに色づきます

早春を飾る美しい桜です

コフクザクラ(子福桜)

春と 秋から冬と2回咲く桜です

名の由来は 果実が2個以上つけるので「子宝」と言うことで「子福桜」の名が付いたそうです

春に咲く花はやや大きめです

蕾

名前は分かりませんが

とっても美しい桜です

ソメイヨシノ

やっと咲いた花一輪(笑)

今日は8種類の桜の花を集めてみました

(スモモの花は数に入れていませんので・・・)

ソメイヨシノが咲く日を楽しみにしている今日この頃です

ソメイヨシノが咲く日を楽しみにしている今日この頃です

春に咲く花は黄色い花が多いですね

今日は黄色い花を集めてみました

トサミズキ:マンサク科

四国に分布する落葉性の低木~小高木です

高知(土佐)の蛇紋岩地に野生のものが多く見られるためにこの名前があります

イヤリングの様に垂れて咲く花が可愛らしいです

下向きに咲くので撮りづらいので一枝採って撮影して見ました

散歩道の遊歩道には沢山のトサミズキが植えられています

花後の若葉もとっても美しいです

咲き始めの 赤い雄しべが可愛い~

クロモジ:クスノキ科

古くからこれを削って楊枝が作られていて

和菓子など特に選ばれたところではクロモジの楊枝が使われているそうです

緑色の枝には黒い斑点があり それが筆で「黒い文字」を書いたように見えることから

この名前がつけられたようです

小さな小さなお花ですので 綺麗に撮れませんでした

サンシュユ:ミズキ科

朝鮮半島原産の落葉性樹木で 大きくなると高さ6mほどに達します

春を告げる花木のひとつとして庭木、公園樹として親しまれています

フクジュソウ:キンポウゲ科

お正月用の寄せ植えとして古くから親しまれている花です

ヒメリュウキンカ:キンポウゲ科

クロッカス:アヤメ科

昨日は福岡でソメイヨシノの開花宣言が。。。

明石では可愛いサクランボの生る木の「セイヨウミザクラ」が満開です

セイヨウミザクラ:バラ科

花を鑑賞する品種のサクラは 実は大きくりませんが

果樹であるミザクラには東洋系とヨーロッパ系とがあるそうです

日本で栽培される大半はヨーロッパ系で 品種数は非常に多く1000種を超えているとの事です

川沿いの桜

シナミザクラ:バラ科

前回アップした時はまだ花は咲いてなくてメジロがミカンを啄ばんでいました

カイドウ:バラ科

種類は分かりませんが 花後に可愛い小さなリンゴの様な果実が生ります

カワヅザクラ:バラ科

アンズ:バラ科

可愛いアーモンドの蕾

毎年 ソメイヨシノよりも早く開花します

ハクモクレン:モクレン科

開き始めました

ウグイスカグラ

果実はまだ生っていませんでした

待ち望んでいた黄色い花 ギンヨウアカシアがやっと咲きだしました

ギンヨウアカシア:マメ科

別名ハナアカシア

ミモザと呼ばれることも多いです

曇り空にも優しく映えていました

ジンチョウゲ:ジンチョウゲ科

花芽は 前年の秋にはできていますが実際に咲き出すまでに寒い中

3ヶ月ほどを花芽のまま過ごします

明石の 今の季節はジンチョウゲの香りと共に

春の風物詩の イカナゴを炊く香りが民家から漂います

白花

オウバイ〈黄梅):モクセイ科

中国原産

黄梅は 花が梅に似ていて 色が黄色いことから

梅の花が咲く頃に黄梅も咲きだします

アセビ:ツツジ科

アケビ:アケビ科

早いですね~ツボミが膨らみました

もう直ぐ咲きそうです

沖縄シリーズがまだ少し残っていますが チョット中休みして

近所の梅と桜の花をアップさせて頂きますね

久しぶりに家の近所を散策したら 知らない間に春の花が沢山咲いていて

ホント \(◎o◎)/!でした

ミモザやツルニチニチソウ&良い香りがすると思ったら沈丁花も咲いていました

桜も数種類咲いていました

梅:バラ科

満開でした

ピンクの八重咲き

枝垂れ梅

桜:バラ科

ピンクの濃淡が何とも美しいです

河津桜かしら

濃いめのピンクの桜です

カンヒザクラ

沖縄では1月から咲きだすそうです

遠くまで行かなくても近所でお花見が出来ましたヽ(^o^)丿

以前にアップした時は 咲き始めであまり目立たない花でしたが

今は遠くからでも存在をアピールして 華やかに咲いていました

マンサク:マンサク科

4弁花ですがそれ以上に花弁がある様に見えて華やかですね

アカバナ

ソシンロウバイ:ロウバイ科

マダマダ 綺麗に咲いていました

ギョリュウバイ:フトモモ科

ギョリュウバイ(御柳梅) は 梅の花に似た 赤やピンク&白色の一重&八重の小花を

枝に沿って多数咲かせます

白梅:バラ科

紅梅

ボケ:バラ科

立春に入り 少しずつ梅の花が咲きだしました

コウバイ:バラ科

中国原産

江戸時代以降は花見といえば桜ですが

平安時代以前は花見といえば梅の花を指すことが多かったそうです

ギョリュウバイ:フトモモ科

ニュージーランドとオーストラリア南東部原産

ウメの花に似た小さな花を多数咲かせます

梅と言う名が付きますが「バラ科」の梅とは種類が異なります

ソシンロウバイ:ロウバイ科

黄色い梅 と思われる方もいるかもしれませんが

「バラ科」の梅とは異なります

終盤を向かえて地面に沢山落ちていました

今日は紅梅・ギョリュウバイ・ロウバイの 共に梅の付く花でありながら

「科」の異なる梅の花たちを集合させてみました

サクラ:バラ科

昨年の秋からズット咲き続けています

10月桜と思われますが・・・

花期が長い様に思います

蕗の薹:キク科

ピンボケですが蕗の薹も出てきました

クレマチスには沢山の種類がありますね

花の少ない冬に咲く2種類のクレマチスです

クレマチス シルホサ:キンポウゲ科

ツル性の多年草

夏は休眠して冬から春に花を咲かせる種類です

咲き始めは黄緑色の花ですが徐々に白色に変わります

下向きに咲く可憐な花ですが そろそろ終盤を向かえて綿毛の季節となりました

クレマチス カリシナ

ヨーロッパ原産

スペイン・バレアリス諸島に自生する原種でシルホサの変種といわれています

花弁の中に斑が入る種類です

下向きに咲いているので かがまないと見えないけれど 花の中は綺麗な

斑点模様が入っています

此方はまだ蕾もありますので もう暫らくはお花が楽しめます