8月15日の敗戦記念日前後に平和をテーマにした展示や講演会が各地で行われた。23区では文京、港、大田、新宿、江東などさまざまな区で行われたが、中央区でも8月14・15日に「平和をねがう中央区民の戦争展」(主催:平和をねがう中央区民の戦争展実行委員会)が開催され、2つの講演会、DVD鑑賞、展示など各種企画が実行された。わたしは14日(土)午後の「日韓歴史問題を考える――植民地支配の実態から」を聞いたので報告したい。

講師は加藤圭木(けいき)さん(一橋大学大学院社会学研究科准教授)、内容は徴用工問題、「慰安婦」問題、「解決済み」といえない理由、1930年代以前の近代の日朝問題など多岐にわたった。それを70分で概要を説明しようとするのだから、濃縮されていた。しかも最近の学問的成果のポイントを押さえ、新たな資料までピックアップした講演だったので、濃密な内容だった。そこで、わたくしが知らなかったこと、強い印象をもったことをメインに、加藤さんの講演を紹介する。

「はじめに」で加藤さんは、2018年10月の徴用工問題での韓国大法院判決に対し、政府だけでなくメディアも含め「韓国はとんでもない国」という大キャンペーンが日本全国に張られ、加藤さんのゼミに参加する留学生たちから「このムードがこわい、恐怖を感じる」と語ったというエピソードから始めた。2019年3月の3.1独立運動100年は本来、日本の植民地支配を反省する絶好のタイミングだったのに、政府は韓国に対する反発心を煽り、同年7月あいちトリエンナーレの「表現の不自由展・その後」では「慰安婦」問題への「攻撃」が起こった。一方、若い世代のK-POPファンの増加など韓国文化への共感は大きくなったが歴史への理解はない。日本側が加害者側であるという認識の欠如、そしてこの問題は被害者の人権にかかわる問題であること、被害者を中心とするアプローチ、被害者の人権回復を中心に日韓の関係を考えることが重要、といった、いわば結論への方向性も示された。

なお、講演が行われた8月14日は、金学順(キム・ハクスン)さんが日本軍「慰安婦」としての被害を記者会見で告発した日からちょうど30年の日だった。

(なお、講演のなかで使われた「朝鮮」は韓国、共和国のいずれかを指す用語ではなく、民族名、地域名(朝鮮半島)として用いる、との注釈が付いていた)

日韓歴史問題を考える――植民地支配の実態から

加藤圭木さん(一橋大学大学院社会学研究科准教授)

1 徴用工問題とは何か

徴用工問題とは、侵略戦争・植民地支配のなかで起こされた強制労働、強制連行という人権侵害のことだ。「強制」という意味は物理的暴力や拉致のような行動だけでなく、甘言による就職詐欺、総督府や警察官による圧力、幼少期から「お国のため」と刷り込む皇民化教育など、強権的支配ならではの手段を含む。国家総動員法(1938)に基づき、39年から「募集」、42年から「官斡旋」、44年から国民徴用令に基づく「徴用」の3段階があったが、いずれも直接・間接の強制を伴った。

また強制動員された行先は日本とは限らず、「満州」・中国、南洋群島などもあった。日本本国へは80万人、100万人など諸説あるが、朝鮮半島内部で、たとえば南から北などの動員が485万人にも及んだことにも留意する必要がある。

また動員して連れていくだけでなく、連れて行った先で強制労働させたことにも注意すべきだ。粗末な食事、暴行、未払い賃金、体調が悪くても休ませないなど、刑務所のような待遇や働かせ方について証言が残っている。これらは民族差別に基づく。こうした強制労働は当時の国際法(ILO 29号条約(1932日本の批准)や奴隷条約(1926))にも違反している。

また家族にとっては、戦後も離散、遺骨放置、経済的困難など苦痛が続いていった。

2 日本軍「慰安婦」問題とは何か

日本軍「慰安婦」制度は、第一次上海事変(1932)から日本の敗戦までに、日本の国家・軍隊が主体となって「慰安所」を創設・維持・管理・運営し、女性たちに軍人たちの性の相手をすることを強制した制度である。被害者は朝鮮人に限らず、台湾人、中国人、フィリピン人、ティモール人、オランダ人など多くの民族を含み、日本人被害者も多く、日韓だけの問題ではない。民間業者が主に行ったような言い方をされることがあるが、創設・管理・運営したのはあくまでも軍隊であり、軍の施設であったこと、国・軍の「制度」として運営されたことが重要だ。

徴用工と同じように、甘言や「学校に行かせる」とウソをいって連れて行った先での強制も大きな問題である。慰安所では、居住の自由、外出の自由、廃業の自由、性の相手を拒否する自由が、「慰安所」規定などで剥奪されており、体調不良による休業もできなかった。

これは当時の国内法(たとえば甘言により帝国の外に連れていくのは刑法違反)や国際法(たとえば婦女売買禁止条約や強制労働条約(ILO29号条約))にも違反している。国際法学者は「性奴隷制」であると認定している。

背景に、農村の貧困、貧困による人身売買ネットワークがあった。「外交問題」の側面が強調されるが、侵略戦争、植民地支配、民族差別、性差別の問題であり、なにより人権問題であることを強調すべきである。

3 なぜ「解決済み」とはいえないのか?

強制労働や「慰安婦」問題について、日本政府は、当時は合法であり、問題はなかった。したがって法的責任がないのだから賠償責任は生じない、という。これに対し、被害者側は不法であったことを認め賠償してほしい、という。こういう構図である。

途中で日本政府がおカネを払ったので、その性格がポイントになる。

まずサンプランシスコ講和条約(1952)には韓国を含むアジア諸国は参加できず、日本は賠償を免れた。日韓請求権協定(1965)で日本は無償3億ドル、有償2億ドルの経済支援を行い、日本政府は完全かつ最終的に解決したと主張する。しかしこれは「経済支援」であり、強制労働など人権侵害に対する賠償、戦争犯罪・植民地犯罪に対する賠償としての意味は有していない。日本側は「韓国併合」は条約に基づき成立したのだから「合法」であり、植民地のなかで引き起こした強制労働も「合法」と見る。しかし2001年の国連ダーバン会議など近年の国際的な流れをみると植民地支配そのものが不法であり奴隷制は人道に対する罪であるとしている。

もう1点、より広く受け入れられていることだが、請求権協定は国家間交渉であり、個人の請求権は消滅していないという論点がある。政府も91年にこのように国会答弁していた。

「慰安婦」問題については2015年12月の日韓合意ですべての責任を果たしたとよくいわれる。日本政府はこれは賠償ではないという。一方、被害者は法的責任を認めていないから受け取れないという人が多くいた。また93年の河野談話では、事実を一部認定したり今後の歴史教育に言及していたが、それより後退しており問題がある。

ただ解決方法はじつははっきりしている。最低限必要な条件は、真相究明、責任者処罰(たとえば「あれは犯罪行為だった」と明確にすること)、(形式的ではなく真摯な)謝罪、賠償、被害者が強く要請する再発防止措置(たとえば歴史教育、記念館建設)、記憶することの6つである。

ここで1枚の写真と動画がスクリーンに映写された。1944年9月ビルマの拉孟(ラモウ)で米中連合軍に救出されたときの「慰安婦」たちの写真と動画だった。妊娠していた朴永心(パク・ヨンシン)さんは93年に「これは自分だ」と認め2000年の女性国際戦犯法廷で証言した。動画は2020年にアメリカ公文書館でKBSが発掘した。

4 侵略戦争と植民地支配の末に

朝鮮侵略や戦争というと1930-40年代の問題と思われている。しかしそれだけでは不十分だ。19世紀末、日清戦争のころから始まっていた。日清戦争直前の1894年東学農民戦争で日本軍は農民3-5万人を虐殺し、戦争直後の1895年日本の公司・三浦梧楼らが深夜、王宮に押し入り閔妃(ミンピ 明成皇后)を殺害した。日露戦争期には朝鮮人地方官を拉致監禁し、勝手に違う人物に入れ替えることもした。主権を踏みにじり勝手放題していたが、まだ研究が進んでいない。関東大震災時の虐殺も有名だ。

強制労働では、日清戦争時に人夫を強制徴発し、1910年代に道路建設をさせ、20年代には信濃電力工事の朝鮮人虐殺事件や強制労働が有名だ。憲兵の監視の下の強制労働だった20年代に日本窒素では「朝鮮人は人間としてみるな。人間の内に入れちゃならん」と上からの指示があったいう日本人労働者の証言がある。

その背景に、朝鮮から収奪し、日本人が莫大な利益を上げ、いっぽう朝鮮人の絶対的貧困状態があった。

経済政策の事例として、土地調査事業がある。土地の所有権を確定するもので、一見近代化政策にみえるが、目的は日本企業や日本人地主に有利なかたちで所有権を明確にする政策だった。朝鮮には重層的な所有関係があり、たとえば名義は王家のものだが実際は民衆の土地があった。それを日本は強引に王家のものだから国家の土地にし、所有権を否定したり、多くあった共有地を全部取り上げていった。一例として、日本人地主・石榑(いしぐれ)の土地がある。もともと地主がいない地域で、日本人は土地を所有できなかった時期なのに、石榑は日露戦争期から朝鮮人名義を使うなど不法な手段で村の半分以上を密かに所有するに至り、1910年代に植民地になると総督府に申請し、(合法的に)自分の土地にした。

1920年代の産米増殖計画は朝鮮を日本の食糧基地にする政策で、たしかに米の生産量は増え地主の利益が上がったが、朝鮮人はその米を食べられず飢餓輸出状態になり、平均身長まで低くなってしまった。小作権すら失うものもおり、農業ではとても暮らせないと日本などに渡航した。戦時期に「いい仕事がある」とだまされやすくなった背景にこうした絶対的貧困状態があった。人身売買も拡大し、性差別が強化され、問題が深刻化していった。

植民地下で、朝鮮人も同じ国民といわれたが、実際には法律上も制度上も日本人と対等・平等ではなく、支配・被支配の関係に置かれ、無権利状態にあったと考えることも重要だ。

5 問われる民主主義と人権

いま韓国の人が、日本について歴史問題を批判してくるのは、人権の問題も大切なので対応してほしいという訴えだ。ところが多くの日本人は反日行為、不当な攻撃と考えてしまう。文政権が自分のための運動に利用しているとみなす人がいるが、韓国は87年まで軍事政権が続き、政権に被害者の人権への関心はなかった。それが変わったのは2016-17年のろうそく革命など韓国の市民運動が自分の力量でつくり出したものだ。政治的利用でなく、やっと市民がここまで政治を変えさせたととらえるほうが正しい。

近年の韓国の社会運動を紹介する。若者を中心に日本軍「慰安婦」問題解決をめざす平和ナビ(蝶)という団体は、各大学にサークルがありデモを行う。フェミニズム運動の原点に「慰安婦」問題があるので支援しようという運動になった。2016年江南(カンナム)駅女性嫌悪殺人事件のポストイット追慕空間づくりなど、若い世代を含めた運動がつくられてきた。「慰安婦」問題を支援するソーシャルビジネス、マリーモンドの商品をアイドルたちが身に着けたことで運動が広がり、フェミニズム小説「82年生まれ、キム・ジヨン」(2016)がヒットした。こういうギャップが日韓で大きい。

韓国からの留学生は「いまこれだけ人権が問題なのに、日本の大学生は全然人権問題を考えていない」という。ゼミ生たちが、K-POPを愛するならちゃんと韓国のことを理解してほしい、と「「日韓」のモヤモヤと大学生のわたし」(大月書店 2021.7)という本を出版した。

告発の声をちゃんと受け止めることが大前提であり、大事だ。また徴用工や「慰安婦」問題など1930-40年代の問題だけでなく、日本の近代史全体をきちんと批判的にみる必要がある。多くの人がなんとなく違和感をもっているが口に出せない。学ぶ場を広げることが大切だと痛感している。ともに語り合うだけでも全然違う、それが力になると思う。

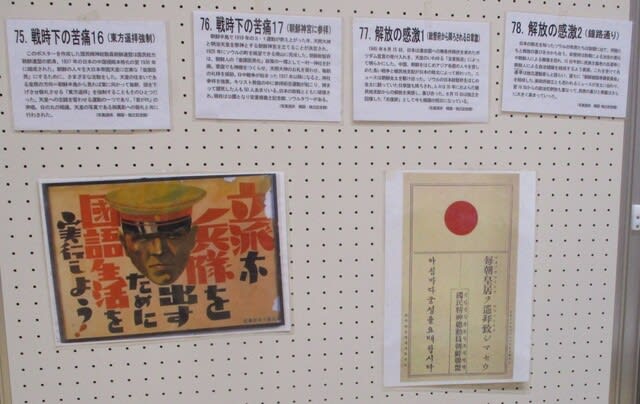

会場のサイドコーナーで展示された韓国併合100年写真展 その1

講演終了後、10分の休憩をはさみ質問タイムが30分弱もたれた。形式は休憩中に質問を記入し、それを加藤さんが読み、集約セレクトして答えるものだった。どうやらほとんどの質問に回答されたようだ。

ラムザイヤー論文や和解学といった最近の問題もあったが、「肥料工場をつくったりダムをつくるなど日本もよいことをしたのではないか」「当時は公娼制度があったのだから、不法でないのではないか」といったよくある質問もあった。

なかから3つの質問と回答を紹介する。

1 日本政府は「国際法違反、解決済み」の一点張りだ。それに対する反論と論点は講演の3で詳述されている。ではわたしたち市民はどんなことができるのか。

A マス・メディアも基本的には朝鮮の問題には「解決済み」という政府の立場を支持ということで、日本全体が一色になっている現状がある。世論を地道に変えていくことをやらないといけない。

もうひとつ韓国に学ぶべきこととしてメディアの姿勢を問うことが必要だ。韓国ではメディア批評がたいへん盛んだと聞く。個々人バラバラでやるのは大変なのでみんなでNPOなどをつくり「このメディアはここがいい、ここが悪い」とちゃんと批評し、よかった記事にはちゃんと賞をあげたりする。批判だけでなくいいものを伸ばすことも市民の力でやっている。メディアそのものを変えていく市民運動は重要だ。

2 明治以前の江戸時代は、朝鮮通信使が訪日するなど関係が互恵的で学ぶべき点があるのではないか

A 豊臣政権の朝鮮侵略のあと、徳川政権の朝鮮政策は平和的で、朝鮮通信使が訪日した。ただし秀吉の侵略への不信感は強く、逆に日本が朝鮮に行くこと(朝鮮が日本使節を迎え入れる)はなく、限界はあった。

3 戦争中なので、徴用の強制は当たり前だ。同じ強制でも、徴兵され戦地に行くより、鉱山で働くほうが優遇されているのではないか。わたしなら鉱山に行きたい。

A 前提として、植民地支配そのものが強制的だ。1944年に徴兵制が敷かれてからは当然徴兵された。また労働動員でも、事故が多いなど、日本人が忌避する職場に動員されている。労働条件で民族差別があり、日本人と同等の徴用ではなかった。

韓国併合100年写真展 その2

わたしにとっては、ここ10年ほど日韓問題の集会で聞いた講演のキーワード、たとえば、植民地支配責任を清算すべき(2010年庵逧(あんざこ)由香さん)、1990年以降、人権の理念が重視され始めた国際法(2015年阿部浩己さん)、加害者中心アプローチから被害者中心アプローチへ(2020年吉澤文寿さん)や読んだ本、たとえば「徴用工裁判と日韓請求権協定―韓国大法院判決を読み解く」(山本晴太、川上詩朗ほか 現代人文社 2019)、植民地歴史博物館(ソウル 2019年開館)を支援する集会と合致しており意を強くした。

また日本の近代史全体をきちんと批判的にみる必要があるという主張も、明治新政府が維新直後から行った台湾出兵(1874)や江華島事件出兵(1875)からも明らかだし、土地調査事業や産米増殖計画でどのように朝鮮が変わったか実証的な研究や、普通の朝鮮民衆の暮らしや日本への思いを知りたいと思う。

また日本人の朝鮮蔑視感がどのように形成されたかも知りたい。古くは吉田松陰の朝鮮論や福沢諭吉の脱亜論もあるだろうし、「日本が先進的で朝鮮に影響を与えた」という日本人の思い込み(2021年外村大さんの指摘)もあるだろう。

多方面のことを考えさせてくれる講演だった。

●アンダーラインの語句にはリンクを貼ってあります。