仕事の帰り道にある、このお堂、以前にも書いたが

中々中を見ることができなかった、今日帰り道、お堂の

扉が開いていた。

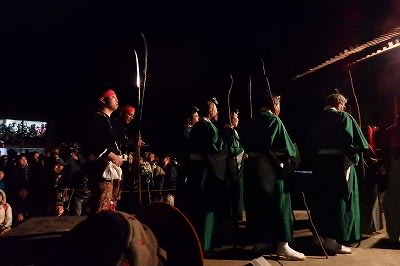

村はずれの地蔵堂

近くのお婆さんやお母さんが8人、掃除をしてお参りして

おしゃべりに花が咲いていた。

きっとここに集まるのは、このおしゃべりがすきなんだなぁと

思った。家のこと、亭主のこと、子供、孫のことと話しの

輪が広がっていく。

そんな他愛ない話を少し聞いていた、他愛ないんだが、なぜか

ほっとする時間でもある。きっと昔はこうして隣近所との関係を

作ってきたのであろう。そして助け合う精神、譲り合う精神が育まれて

きたのであろうか。

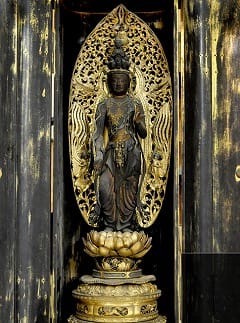

このお堂には地蔵菩薩が祀ってあった。

ずっとここに居て村人を守ってきたのであろう、

きっと楽しいおしゃべりタイムであろう

先日のお彼岸の

中日での説教では繋がり、家族の繋がり、地域社会との繋がりが

大事で「おかげさん」の気持ちが重要だと寺の住職は言われていた。

そうなんですね。基本は家族、それが崩壊しないようにしておかないと

とても社会、地域、しいては国家、世界まで広がらない。

~搾取の世紀から譲り合いの世紀へ~

と金田一秀穂さんの言葉