自動製図ソフトパタピッで

おしゃれを遊ぼう!

パタピッマガジン

製図 スカート

してご覧ください

してご覧ください

バルーンスカートが流行っています。

街着もおしゃれですが、パーティー用も素敵です。

素材を変えるだけで素敵なフォーマルになります。

ミニ丈も可愛いですね。 ロングもシックです。

様々に楽しんでください。

ユーザー限定で操作方法を解説致します。

入門パタピッ ユーザーとプロパタピッ ユーザーが対象者です。

おしゃれを是非パタピッ で楽しんでください。

ユーザーナンバーを明記してお申し込みください。

ユーザー確認ができました方に解説ページをご案内いたします。

合わせて他のデザイン操作も見ることができますので、お手数ですがお願い致します。

お申し込みは

して ご登録時のお名前とユーザーナンバーを記入してお申し込みください。

して ご登録時のお名前とユーザーナンバーを記入してお申し込みください。

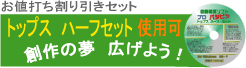

(●印は「プロパタピッ セット」に含まれるソフトです。単品で購入することもできます。)

No.B120-gumは、ボトムセットには入っていませんが、トップス&ボトムセットに入っています。

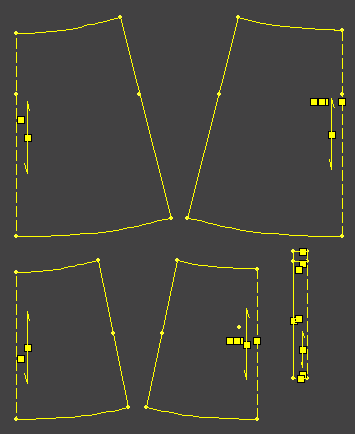

表スカートの製図と裏地の製図を

で作成します。

で作成します。 ベルト製図を

で作成します。

で作成します。下ができ上がった製図です。

プロパタピッ の入力表と製図作成の詳細は、ユーザー限定の解説ページでご覧ください。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

製図 コート

してご覧ください

してご覧ください12月17日に紹介したコートをハーフ丈に・・・

12月17日のブログで紹介したコートを、丈を短くして 素材を変えて作ってみました。

前回より柔らかい生地です。がらっと雰囲気が変わりました。

こちらも比較的簡単に作れますので、お出かけ先を変えてもう一着楽しんでみませんか。

ユーザー限定で操作方法を解説致します。

入門パタピッ ユーザーとプロパタピッ ユーザーが対象者です。

おしゃれを是非パタピッ で楽しんでください。

ユーザーナンバーを明記してお申し込みください。

ユーザー確認ができました方に解説ページをご案内いたします。

合わせて他のデザイン操作も見ることができますので、お手数ですがお願い致します。

お申し込みは

して ご登録時のお名前とユーザーナンバーを記入してお申し込みください。

して ご登録時のお名前とユーザーナンバーを記入してお申し込みください。

(●印は「プロパタピッ セット」に含まれるソフトです。)

下ができ上がった製図です。

プロパタピッ の入力表と製図作成の詳細は、ユーザー限定の解説ページでご覧ください。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

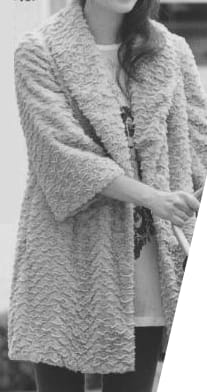

製図 コート

してご覧ください

してご覧ください

ざっくりとしたコートです。

こちらも縫い易そうな生地ですね。

この様なソフトタイプのへちま襟は、縫い易い生地であれば初心者にもお勧めです。

ユーザー限定で操作方法を解説致します。

入門パタピッ ユーザーとプロパタピッ ユーザーが対象者です。

おしゃれを是非パタピッ で楽しんでください。

ユーザーナンバーを明記してお申し込みください。

ユーザー確認ができました方に解説ページをご案内いたします。

合わせて他のデザイン操作も見ることができますので、お手数ですがお願い致します。

お申し込みは

して ご登録時のお名前とユーザーナンバーを記入してお申し込みください。

して ご登録時のお名前とユーザーナンバーを記入してお申し込みください。

(●印は「プロパタピッ セット」に含まれるソフトです。)

下ができ上がった製図です。

プロパタピッ の入力表と製図作成の詳細は、ユーザー限定の解説ページでご覧ください。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

製図 コート

してご覧ください

してご覧ください

シンプルなコートを作ってみましょう。

地厚の暖かそうな生地が、生地屋さんに並んでいます。

冬生地は一見扱いが難しそうでですが、意外と縫い易いんですよ。

春夏の薄い生地と比べたら、袖付けや襟がきれいに仕上がるんです。

また、身体にフィットしたデザインではありません。 その点では、多少の縫いずれも影響が少ないので、ごまかしが効く・・・

当ソーイング講座では、初心者でも冬になるとコートに挑戦し、大物を仕上げた達成感を味わっています。 満足度は高い!

オリジナルのコートを着て、毎年楽しくクリスマスやお正月を迎えます。

ユーザー限定で操作方法を解説致します。

入門パタピッ ユーザーとプロパタピッ ユーザーが対象者です。

おしゃれを是非パタピッ で楽しんでください。

ユーザーナンバーを明記してお申し込みください。

ユーザー確認ができました方に解説ページをご案内いたします。

合わせて他のデザイン操作も見ることができますので、お手数ですがお願い致します。

お申し込みは

して ご登録時のお名前とユーザーナンバーを記入してお申し込みください。

して ご登録時のお名前とユーザーナンバーを記入してお申し込みください。

(●印は「プロパタピッ セット」に含まれるソフトです。)

下ができ上がった製図です。

プロパタピッ の入力表と製図作成の詳細は、ユーザー限定の解説ページでご覧ください。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

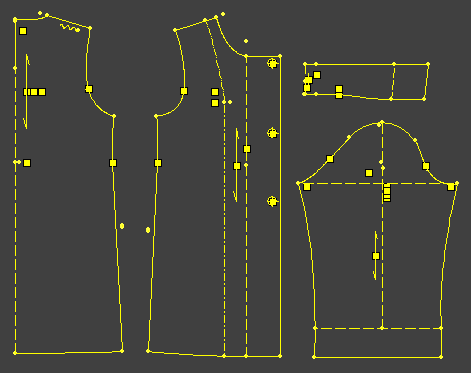

製図 ショートコート

してご覧ください

してご覧ください今年流行の幅広袖、ショート丈コート

11月16日のブログでも、これに似たデザインのショートジャケットを紹介しました。

今回は、

を使用して よりコート風に仕上げてみます。

を使用して よりコート風に仕上げてみます。基本操作ででき上がります。

写真のコートはショート丈ですが、自由な丈で今年のコートを楽しんでください。

ユーザー限定で操作方法を解説致します。

入門パタピッ ユーザーとプロパタピッ ユーザーが対象者です。

おしゃれを是非パタピッ で楽しんでください。

ユーザーナンバーを明記してお申し込みください。

ユーザー確認ができました方に解説ページをご案内いたします。

合わせて他のデザイン操作も見ることができますので、お手数ですがお願い致します。

お申し込みは

して ご登録時のお名前とユーザーナンバーを記入してお申し込みください。

して ご登録時のお名前とユーザーナンバーを記入してお申し込みください。

(●印は「プロパタピッ セット」に含まれるソフトです。)

下ができ上がった製図です。

プロパタピッ の入力表と製図作成の詳細は、ユーザー限定の解説ページでご覧ください。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

製図 カットソー 基本 キッズ

してご覧ください

してご覧くださいキッズTシャツ基本操作

「兄弟姉妹でお揃いのお洋服を作りたい」・・・そんな時に、なかなか思うようにサイズ違いの型紙が揃いません。

又、小さなサイズの製図はソーイング雑誌でもたくさん見かけますが、小学校高学年ともなると、ぐんと少なくなります。

イラストは長袖ですが、半袖、五分袖、七分袖なども、数値操作でお楽しみください。

同じソフトを使って、異なる子供サイズの製図が引けるのは勿論ですが、同じソフトでお母さんやお父さんの製図も引けますから、家族全員のお揃いが楽しめます。もちろん おじいちゃん、おばあちゃんも一緒にお揃いを楽しんでください。

今回は大人っぽくスリムなデザインを例に解説します。

ファッションの流行は大人社会から始まり、徐々に年齢を下げて子供へと広がっていきます。

特に、女の子では、小学校高学年の頃から大人ファッションに興味を持ち始めます。体型的にも変化が見られ、男児との違いも顕著になってきます。

男の子も、テレビやアニメの影響で、近頃は流行に敏感な子が増えました。

そこで、男子と女子を分けて入力表を作成することにします。

※ 製図関連の書物を見ますと、子供服の場合、製図がアバウトになる傾向があります。

特にニットの製図では、前後身頃が同じで、ネックラインのみカーブの深さを変えたものも見かけます。袖も前後の差のない物もあります。

当然ですが前と後ろは異なりますし、手の動きは前方向に動きやすい製図でなければ、仮にニットであっても着用した時の着心地と格好に影響が出ます。

子供はよく動きます。動きやすい服であることと、格好よくおしゃれな服の双方を満たしてあげたいものですね。

子供と言っても、幼児から中高生まで年齢の幅は広く、その間 体型は大きく変化します。

表では、その微妙な変化を数値で表現してみましたので、それも合わせて楽しんでいただきたいと思います。

今回の製図操作の閲覧は、ユーザー限定とさせていただきます。

入門パタピッ ユーザーとプロパタピッ ユーザーが製図操作を見ることができます。

ユーザーナンバーを明記してお申し込みください。

ユーザー確認ができました方に解説ページをご案内いたします。

お申し込みは

して ご登録時のお名前とユーザーナンバーを記入してお申し込みください。

して ご登録時のお名前とユーザーナンバーを記入してお申し込みください。

長袖と半袖の操作方法を、入力表を添えて解説します。

(●印は「プロパタピッ セット」に含まれるソフトです。)

レディースTシャツの作成で使用したと同じソフトです。

レディースTシャツの操作解説はしてご覧ください。

上2ソフト(全対応ソフト)は、レディース、メンズ、キッズ全てに対応します。

サイズもデザインも限定しません。

今回はTシャツに使用しますが、どんな生地にも対応します。 パタピッ ソフトはあらゆる生地に対応します。

下が完成製図です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

製図 メンズTシャツ基本操作

してご覧ください

してご覧ください

メンズ製図の場合は、レディースと比較してファッション雑誌などの製図解説が少なく、囲み製図や実物大型紙など、サイズが限定されたものや、流行とは無関係のものが多いようです。

現代の若者のファッション感覚に応えるメンズ製図はなかなか手に入りません。

近頃は、男の子もとてもおしゃれです。

今回は少しスリムなデザインを製図してみましょう。

製図解説では、昔からの定番Tシャツの説明も加えましたので、お父様やお爺ちゃんのTシャツの製図も引いてください。 様々なサイズ、様々なシルエットで楽しみましょう。

プロパタピッ ソフトは、レディース、メンズ、キッズに対応します。

この柔軟に動くパタピッ ソフトを正しく使って、メンズ製図の操作を覚えてましょう。

<事業目的で使用する場合は、メンズ専用プロパタピッ ソフトをお勧めします。>

事業目的でメンズ製図を引くユーザーには、メンズ専用ソフト(下記)が用意されています。

全対応のプロパタピッ ソフトは、男女の制約無くデザインを楽しみたいユーザーにはとても便利ですが、事業では作業効率が大きなカギですから、その点では、メンズ専用ソフトは即戦力となります。

<メンズ専用プロパタピッ ソフト>

カジュアル身頃、Tシャツ身頃、Yシャツ身頃 などが揃っています。

全対応のプロパタピッ ソフトと比較すると、メンズに限定した分 数値操作は簡単になっています。又、定番のデザインであれば数値操作だけで完結しますので、慣れれば数分で完了し、簡単であるという点では操作ミスもありません。 事業効率は良く、全対応のプロパタピッ ソフト同様精密な動きをしますので、製品になった際の商品価値を高めています。

メンズ専用ソフト(下記)は、他の全対応のプロパタピッ ソフトと組み合わせて使用することができますので、下記以外の袖又は襟は、全対応のプロパタピッ ソフトと組み合わせて使用してください。多種の組み合わせでデザインの幅は限りなく広がります。

今回の製図操作の閲覧は、ユーザー限定とさせていただきます。

入門パタピッ ユーザーとプロパタピッ ユーザーが製図操作を見ることができます。

ユーザーナンバーを明記してお申し込みください。

ユーザー確認ができました方に解説ページをご案内いたします。

お申し込みはして ご登録時のお名前とユーザーナンバーを記入してお申し込みください。

メンズ専用ソフトの使用方法については、マニュアルが詳しく解説していますのでそちらをご覧ください。

今回は、最もユーザー数の多い全対応のソフトを使って、メンズ製図を引く方法を解説します。

長袖と半袖の操作方法を、入力表を添えて解説します。

(●印は「プロパタピッ セット」に含まれるソフトです。)

レディースTシャツの作成で使用したと同じソフトです。

レディースTシャツの操作解説はしてご覧ください。

上2ソフト(全対応ソフト)は、レディース、メンズ、キッズ全てに対応します。

サイズもデザインも限定しません。

今回はTシャツに使用しますが、どんな生地にも対応します。 パタピッ ソフトはあらゆる生地に対応します。

下が完成製図です。

事業目的で縫い代を付ける必要があれば、この後外周に縫い代を付けて仕上げます。

CADの「縫い代」機能を使用します。(HILKY CAD Ver.2)

他のアパレルCADを使用して縫い代を付けることもできます。

DXFファイルに変換して他社製CADに読み込む方法です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

製図 カットソー 基本 レディース

してご覧ください

してご覧くださいレディース

今日はレディースの基本操作を解説しますが、この後、メンズ、キッズのカットソー基本操作を順次解説します。

操作は簡単ですから、形の良いカットソーが誰でも楽しめます。

繊細な製図を引く点でも詳しく解説しますので、オーダーや既製服の事業製図では、商品価値を高める技法も学んでください。

cut & sew ・・・ 「裁断」 即 「縫う」という工程でできる服。アパレル業界では、主にニット素材の服を指しています。

最近では、ロックミシンを使って家庭でもニットが簡単に縫えるようになり、ニット洋裁が流行っています。多くの主婦が、短時間で仕上がるソーイングを楽しんでいます。

さて、簡単に縫えても、形を決定するのは「製図」です。

頭に描いた理想のデザインを具現化するのはそう簡単ではありません。

製図作成に苦悩する姿が見えます。

そこでパタピッ ソフトの登場です。

ファッション雑誌やショーウインドーを彩っている流行のカットソーの製図をパタピッ ソフトで引く操作方法を是非覚えてください。

ニットといえ、最高のおしゃれを実現しましょう。

ここからは パタピッ を使ったカットソー製図の基本解説です。

Tシャツ(上イラストのデザイン)を題材に解説します。

若い人が好むスリムTシャツから、ご年配のゆったりTシャツまで、それぞれのタイプを解説します。

カットソーの製図や編み物製図で使用するソフトは、

身頃では

が最も利用頻度が高いでしょう。

が最も利用頻度が高いでしょう。袖は

です。

です。イラストでは襟が付いていませんが、襟付きのカットソーの製図をする場合の襟は,

布帛で使用する同じソフトがニット素材にも使えます。デザインに合わせて選んでください。

他の身頃ソフト(スーツ&ジャケットソフトやワンピースソフト他)もニット兼用です。

トップスに限らずスカートソフト、パンツソフトもニット兼用です。

マニュアルで解説していますので、操作方法はそちらをご覧ください。

(●印は「プロパタピッ セット」に含まれるソフトです。)

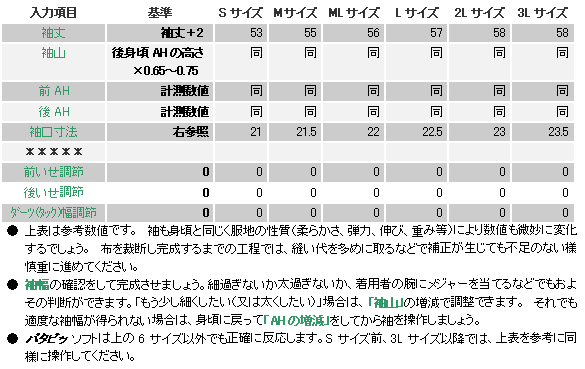

伸び率は生地それぞれに異なりますので、その伸び具合により製図も変化します。

ここでは、「Tシャツ程の伸びの生地」を例に、入力表を作成しました。(下表)

それ以上によく伸びるものや、逆にあまり伸びないものの場合は、「ゆとり」の入力数値を加減してください。

近頃 若い人を中心に、ピッタリと身体にフィットしたシルエットが流行です。

スリムシルエット(イラストのフィット具合)を好む場合は「超スリム」(ゆとり4cm)を使用してください。

少しゆったり目を好む場合は「スリム」(ゆとり8cm)を使用します。

ご高齢の方には「ノーマル」(ゆとり12cm)をお勧めします。

パタピッ ソフトは、素人にも安全に正しい製図を引いていただく為に、「スリム」、「ノーマル」など、選択するだけで、程よいフィット感の製図ができ上がります。

※ プロパタピッ ソフトは、「バストゆとり」「ヒップゆとり」の入力項目がありますので、スリムからルーズフィットまで自由に数値操作できます。 マイナス入力も可能ですから、プロパタピッ ソフトは、水着やフィギアスケート衣装などにも使えます。

※ ニット用に製図した型紙を使って伸びない生地(布帛)で洋服を作ると、窮屈で着れませんので注意してください。ニット素材と布帛の製図は明らかに異なります。

ニット製図の基本として「背肩幅」は幾分狭くします。 伸びるからです。 肩や首に伸び止めテープを貼りますが、それでも着用すると幾分伸びます。製図ではその伸びを考慮して「背肩幅」を狭くします。

パタピッ ソフトは初期設定では布帛(伸びない生地)の動きをします。 その為、ニット製図では、大きくなりすぎるアームホールは狭くする必要があります。 「AH増減」でプラス入力をして狭くしましょう。 この項目は体型により数値の変動がありますが、個人の体型差もありますので、程よく狭めてください。

縦にも幾分伸びますので「WL移動」の操作で幾分ハイウエストにしましょう。

「バストゆとり」「ヒップゆとり」は選んだソフトによりすでに設定されています。素人でもソフトを選択するだけで間違いなく製図ができ上がるように配慮した為です。 プロパタピッ ソフトでは自由に数値変更ができますので、必要に応じてゆとりを変えて柔軟に使用してください。

<既製服の問題点>

既製服のニット製品は、フリーサイズと表示して売っているものが多いですね。伸びるために多くのサイズを許容します。

でも、無理に合わせて布が横に伸びて沢山の横じわのまま着用している人もいらっしゃいます。好んで小さなサイズを着ている方もいらっしゃいますが、体型によっては、返って太さを強調してしまう場合もあります。

やはり自分に合ったサイズを着用したいものです。

プロパタピッ ソフトで、一度自分に合った服を着て 違いを実感してください。

どんなにか形良く、また着心地が良い点では、誰もが感動します。

今まで無理をして既製服に合わせていたことに気付くでしょう。

上表は、無理なくぴったりフィットしたでき上がりですから、横じわはできません。

数値を打ち込んで数秒待つと、下の製図が画面に現れます。そのまま印刷して使用します。

※ バストダーツの有無について・・・ニット製品では、バストダーツのない物が一般的ですので、上表でも「ダーツ削除」でダーツを消す操作をしました。

女性の身体は、ダーツを省略すると、バストの大きな人ですと、脇に突っ張りじわができます。既製服では大きなサイズでもニット製品ではバストダーツの無いものが多いのですが、バストの大きな方の場合は、バストダーツがあれば気になる突っ張りじわが消えます。

「ダーツ削除」の欄に「0」と入力すると、ダーツが製図に現れますから、バストの大きな方は、是非バストダーツで立体的な服を作ってください。

このダーツの有無は製作者の思いで操作して構いません。

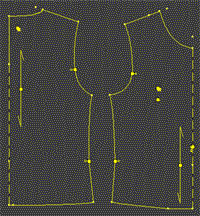

前後身頃のアームホールを計測し袖ソフトを呼び出して入力します。

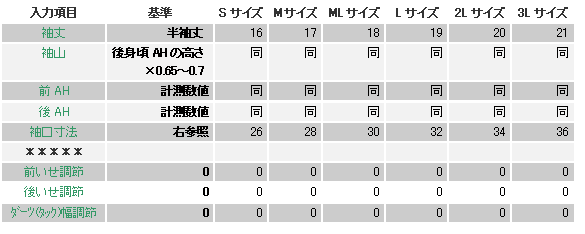

<半袖の入力表>

画面に現れた製図はそのまま印刷して使用します。(左・・・長袖、右・・・半袖)

「袖山」は「後アームホールの高さ×0.65~0.7」と表示しましたが、この数値の範囲で袖幅は微妙に変化します。細くしたい場合は袖山を高く、幅を広げたい場合は袖山を低く入力しましょう。好みによりさらに増減しても構いません。

身頃のデザインに合わせて、体型に合わせて適度な袖の太さが決まります。

様々な例は、パタピッ Magazineを参考にしましょう。

ちなみに、スリムタイプの袖幅の参考寸法は、

Sサイズ 30cm、M 33cm、 ML 36cm、 L 37.5cm、 2L 39cm、 3L 41cm でしょう。

腕の太さは個人差がありますので、無理のない寸法に仕上げてください。

「袖山」の増減で袖幅の微調整ができますので、数値を入れ替えて実行ボタンを押し、袖幅を計測する・・・これを繰り返しながら適度な寸法を決定してください。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )