自動製図ソフトパタピッで

おしゃれを遊ぼう!

パタピッマガジン

基本製図操作 スタイルブックから 3

いくつか例題を元に説明しますが、スタイルブックではもっとたくさんのデザインが掲載されています。基本を解説しますので、下例の方法を頭に入れていただければ、多分大方のデザインは同様に操作できるでしょう。

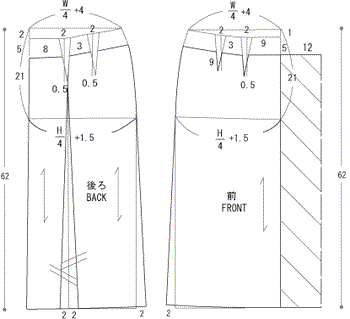

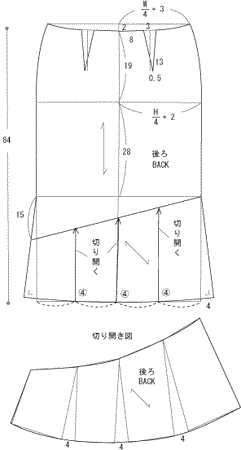

右製図はマーメイドスカートです。

右製図はマーメイドスカートです。前回までの説明で、問題点の見つけ方等が大分お分かりいただけたのではないかと思いますが、右製図もやはり同様の問題がありますので、部分活用を覚えていただくことをお勧めします。

右製図は、タイトスカートを変形してマーメイドラインを引いています。ダーツ、ゆとり、全体のバランスなどの問題が見つかりますので、右製図の方法は無視し、パタピッ ソフトの

を使用して、「ウエスト」「ヒップ」「スカート丈」等を入力してベースのタイトスカートを作成してください。

を使用して、「ウエスト」「ヒップ」「スカート丈」等を入力してベースのタイトスカートを作成してください。右製図の裾の広げ方などの数値を参考に、パタピッ 製図を編集していきましょう。マーメイドに広げる基点(右製図のヒップラインからの25cm、20cmなどの位置)は、割合計算することをお勧めします。

スカート丈は当然着用者それぞれ異なりますので、メジャーでウエストからの丈を計って決めるか、お持ちのスカートなどを計って決めるなど、ご自分のご希望の丈を決めます。

脇側の基点は丈の約半分の位置ですから、スカート丈が仮に72cmなら、裾から36cmが基点になります。中心側も割合を計算して位置を決定しましょう。

裾の開き分量は、この数値を参考にして良いでしょう。ただ、ここも勿論製作者の意思を投影して構いません。素材が柔らかく、フレアを多めに出したい場合などは、この数値も変えてみましょう。

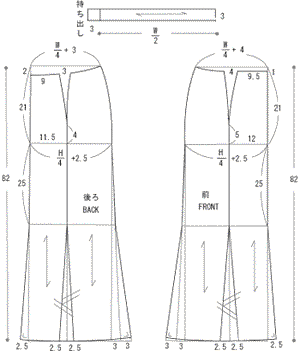

右製図はヒップハングスカートです。

右製図はヒップハングスカートです。若い方のスカートに多いデザインです。ジャストウエストではなく腰で履くスカートです。少し裾が広がっていますので、

を使用しましょう。

を使用しましょう。右製図では、ウエストから5cm落としています。

着用者が腰のどこで履きたいか、その位置にメジャーを回して測ります。

パタピッ に、計った腰回り数値とヒップ、スカート丈、裾の開き寸法(右製図では2cm)などを入力し、セミタイトスカートの基本をまず作成します。

※ ヒップハングスカートの操作は、パタピッでは「身長」操作で簡単に引けます。マニュアルが詳しく説明していますので、そちらをご覧ください。

この製図の様に、ジャストウエストの製図を引いてから5cm落とす引き方ですと、腰周りの寸法には個人差がありますので、思い通りの位置でぴったり仕上がりません。パタピッ 操作でヒップハングスカートの基本型を作成すると希望の位置で履けますから、その意味でもパタピッ で引きましょう。

残りの作業は、前中心のプリーツ分量(この製図では12cm)を足し、次に後ろスカートのフレア部分を引きます。

この2箇所は上の製図を参考に引いて構わないでしょう。

後ろスカートの第一ダーツの先端から直線で図の様に交差させて引きます。

(注意)上の製図では、前後中心からのダーツ位置を「9cm」「8cm」としています。パタピッ で現れた位置はその寸法と異なりますが、無理に直さないでくださいね。これも着用者のバランス計算で現れたダーツ位置です。そのまま裾に向かってフレアラインを引いてください。

※ ダーツ位置のバランスは、新バージョン(2006年版)のパタピッ がより信頼できますので、バージョンアップがまだの方は是非更新しましょう。更新の詳細はしてご覧ください。

パタピッ ソフトは、ダーツの本数は体型により一本だったり二本だったりします。これは、ウエストとヒップの寸法差をバランスを保ちながら計算し、一本、二本を内部で決定しています。「どうしても一本(或いは二本)にしたい」という場合は、ユーザーがCAD操作でダーツを移動したり寸法を変えたりしても構いませんが、それによりバランスを崩す場合がありますので、十分な知識の上で行ってください。体型的な癖がある場合以外は無理に変更しないのが賢明でしょう。

※ パタピッ で現れたダーツが一本であれば、その一本のダーツの先端から裾に向かって交差させるようにフレアを引いてください。

次は8枚はぎのマーメイドスカートです。

次は8枚はぎのマーメイドスカートです。もう方法はお分かりでしょう。

そうです。

を使用して、裾開き3cmのセミタイトスカートを引き、マーメイドを広げる基点(この製図ではヒップラインから25cmと指示した位置)は割合計算をして図の様に裾に向かってフレアに開きます。

を使用して、裾開き3cmのセミタイトスカートを引き、マーメイドを広げる基点(この製図ではヒップラインから25cmと指示した位置)は割合計算をして図の様に裾に向かってフレアに開きます。パタピッ で現れたダーツが一本であれば、そのダーツを図の様に降ろして引いてください。ダーツが2本でしたら、第一ダーツ(中心側から一本目のダーツ)を降ろして引きます。

二本目のダーツは消さないでちゃんと縫ってくださいね。そのダーツはその着用者にとって大事なダーツです。図の様な8枚はぎスカートの脇側のスカートにダーツがあっても何も問題ではありません。

※ この製図も上の2例の製図も次の製図もどれもゆとり分量が多いので注意してください。ゆったりが好きな方はパタピッ のヒップ入力を1~2cmプラスして操作して構いませんが、上製図の「2.5cm」のゆとりは多すぎます。気をつけましょう。

次は、裾を斜めに切り替えたフレアスカートです。

次は、裾を斜めに切り替えたフレアスカートです。これももうお分かりでしょう。

を使用し、タイトスカートを引いて図の様に斜めの線を引き、切り離して展開します。

を使用し、タイトスカートを引いて図の様に斜めの線を引き、切り離して展開します。斜めの切り替え線を引く位置は、割合計算をして決めます。

左右非対称製図ですから「両面製図」にして作業しなければいけません。プチCADユーザーは「ミラー複写」機能を使い反面製図のタイトスカートを両面製図にしてください。(手順は、「ミラー複写」をクリック → 右クリック(これで全ての線が選択できます) → 中心線の両端点を左クリック → 「複写」をクリック ・・・一瞬で両面製図になります。操作はとても簡単なので手書きで両面にするよりずっと楽です。)

切り離してから回転させてフレアを開いていく作業は、CADで行うのが面倒なユーザーは印刷後の紙面にはさみを入れて行ってください。

(右製図は後ろスカートです。前スカートも説明は同じなので、前スカートの図はここでは省略しました。)

最近のスカートは、切り替えたり広げたりとたくさんのパーツを組み合わせたものが実に多く、雑誌や店内のここかしこで見かけます。非常に複雑そうに見えるものもありますが、どれも基本製図からの展開ででき上がるものばかりです。

スカートに限らずトップスでも、デザインが違うと製図はまったく別物と思うでしょうが、どれも基本からの展開です。基本製図を展開して様々なデザインが生まれています。

どうぞパタピッ の基本を十分に利用してたくさんのデザインを楽しんでください。正しい基本製図から展開してでき上がった服は、着心地が良い上、仕上がりがきれいです。逆の意味で言うと、基本製図が不正確な場合は、そこからどんなにステキなデザインに展開しても、着心地も改善されませんし、おしゃれな服にもなりません。

パタピッ スカートソフトは操作が簡単で、初心者でもすぐに覚えますから、多分上の各例のデザインなどは、ソフト購入後でもすぐに引けるでしょう。(CAD操作は慣れるまでは飛ばして、パタピッ を印刷して紙面でデザインを展開してください。)

製図の引き方を頼りに、手書きで引いて思うようにでき上がらず 生地を台無しにしてしまった経験はありませんか。

最も難しいのは、着用者の身体にバランス良く合った正しい基本製図を引くこと です。この基本をパタピッ に任せるだけでも多くの失敗は確実に回避できます。

どうぞステキな生地でステキな服を作って楽しんでください。

基本製図操作 スタイルブックから 2

手書きでパンツ製図を引いて、パンツを作ったことのある方は、きっと感じたことがあるのではないかと思いますが、パンツ製図というのは難しいものです。洋裁を楽しむ一般の方から製図を本業にしているプロの方など、製図経験を重ねた方でも「パンツは難しい!」が本音のようです。

近頃はパンツ流行りで、若い方からご年配の方までパンツスタイルが大変増えました。

・・・目にする機会が増えれば増えるほど、着用する機会が増えれば増えるほど、「あれが格好良くて、これはいやだ!」「あれは着易いけど、これは着心地が悪い!」と比較対比し、目は肥え好みもうるさくなります。

たとえ自分で作るパンツであっても最高級を求めたいというのは当然の流れでしょう。

こうなるとますますパンツ製図は難しくなります。

仮に趣味の領域でも 格好が良くて着心地の良いパンツを作りたいですね。

前回の解説で「製図は繊細です」と説明しましたが、パンツに関しては他のジャンル以上に繊細です。

パタピッ ソフトの開発では、人間の曲線(凹凸)をいかに美しく表現し製図化するかの研究を積み上げてきましたので、手書きでは困難な計算をいたる所でさせています。ユーザーはウエストやヒップ等を打ち込むだけですが、実行ボタンを押した後、画面に製図が現れる数秒の間に内部では複雑な計算をします。パタピッ はその数秒間に、内部プログラムを見ると気が遠くなるようなとんでもなくたくさんの計算をして懸命に働いているのです。

パタピッ ソフトで引いたパンツは「格好いい」「着易い」と多くのユーザーから感想を聞きますが、それは見ても理解し難い複雑怪奇な計算があってのことです。

(パンツソフトに限らず、他のどのソフトでも同様です。人間という立体をいかに美しく製図化するかを細部に渡って計算させています。)

余談になりますが、パソコンの優れたところはどんなに複雑な計算でもプログラムに組み込んでしまうと一瞬で計算してしまうところです。このスピードは、当然ですが到底パソコンにはかないません。人間がプログラムすることですから、人にも計算できますが、多分パンツ一つをとっても、同じことを人が電卓片手に計算し製図するとしたら、たっぷり半日はかかるでしょう。それをパタピッ は数秒で行います。毎回毎回製図の度に時間をかけて疲れはてるより、ここは機械を利用するのが賢明でしょう。

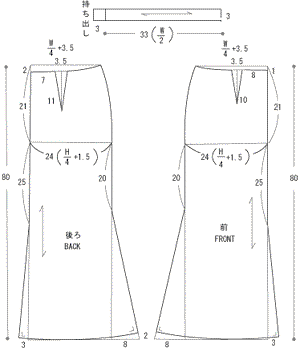

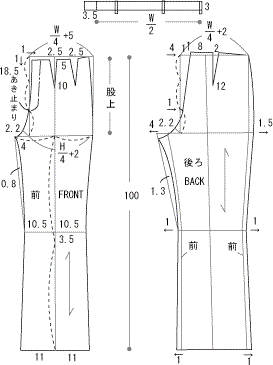

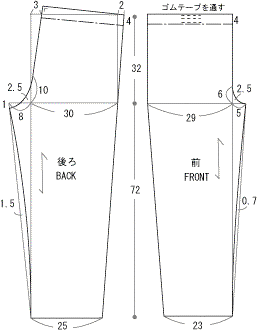

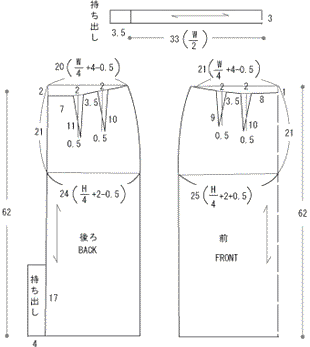

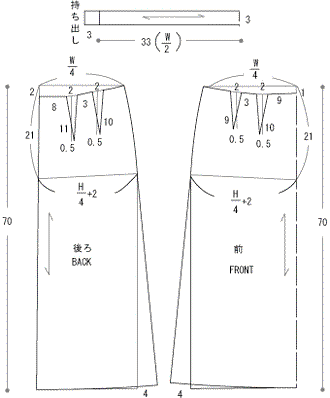

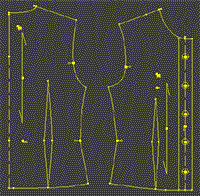

右はパンツの囲み製図です。少しだけ裾が広がったブーツカットです。前回のスカート製図と同様同じ問題点が見つかります。 ・・・ 見つけられますか?

そうです。ダーツの幅や本数、ゆとりなどなど・・・。スカートと同様、各人に合った計算式を表示したら、製図は面倒で難しくなりますので、敢えて一定の数値で表現しています。出版側も苦肉の策なのでしょう。

膝回りの幅や裾回りの幅も同様です。太い人もやせた人も表示数値は一つですから、このまま作成すると、細過ぎたり、太すぎるという人も出てきます。

このパンツもヒップのゆとりを見ますとご年配向きです。着用しているモデルさんは20代の様ですが、若い方には大きすぎて好まれないでしょう。

さて、ダーツ幅や裾幅、ヒップのゆとりなどは、少し製図の知識がある方でしたら自分で修正して直してしまいます。

そこまでは洋裁経験が豊富であれば修正可能です。

ここまではスカートと同じような問題点ですが、パンツ製図は股ぐりのカーブラインが加わります。ここがパンツ製図の難所です。

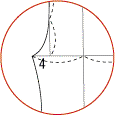

ここまではスカートと同じような問題点ですが、パンツ製図は股ぐりのカーブラインが加わります。ここがパンツ製図の難所です。当然のことですがヒップの厚みと深く関係します。その目安になるのが赤丸で抜き出しました左部分の数値です。「4」と指示がある部分です。後ろパンツではさらに4cmを追加する指示になっています。

さてこの数値ですが、スタイルブックに載っているどのパンツも、この股の厚みの数値は決められた数字を表示しています。ここでもやはり複雑な計算式を省略して読者に引きやすい製図にしています。

この寸法は、いわゆる股に沿ってお尻を包み込む寸法です。お尻が大きな人と小さな人とでは当然数値は異なります。寸法が足りないと股に食い込んで突っ張りじわが現れます。逆に、やせた人ですと、たるみじわとなって現れます。

つっぱりじわが目立つパンツは、返ってお尻が大きいことを強調してしまいます。逆にたるみじわは、お尻が貧弱なことを強調してしまいます。

ここの数値決定はとても難しいものです。体型とも関係しますし、仮に着用者が同じでもデザインや素材によって変化します。「私は○○センチだ」という決定値はありません。

スタンディングスタイルも美しく、ウォーキングスタイルもきれいに・・・は、パンツに限らずスカートやワンピース、その他どの衣類でも理想とするところです。

パンツは特にヒップと脚に程よくフィットした上で、布が地面に向かってきれいにまっすぐ落ちる・・・という姿が美しいものです。

製図に詳しい方でも、この点は度々頭を抱える難題です。体型による難しさはもちろんですが、仮に標準サイズでも、ワイドパンツからスリムパンツまで様々なパンツデザインがあり、全てにバランスをとりながら製図を仕上げるのは、先に説明した様に複雑な計算の元に成り立つことで、この繊細な計算を無視しては叶いません。

パタピッ が無ければ多分素人の腕ではパンツ製図はお手上げでしょう。

素人に限らず、既製服でもオーダーで仕立ててもらう服でも、お客様が満足するパンツというのは意外と少ないものです。本業と言えども満足な製図が引ける人材は思いの外少ないものですよ。

やはり頼れるのはパタピッ です。上のパンツスタイルは、基本の操作ででき上がります。着用者の「ウエスト(ベルトサイズ)」「ヒップ」「股上」「パンツ丈」を入力します。このデザインはジャストウエストで履くパンツの様ですが、近頃はローライズパンツが流行っています。股上数値を浅くして、ウエスト入力は腰まわりの数値を入力し実行ボタンを押すとでき上がります。もちろん全てバランスや股の厚みなどはパタピッ が計算しますから、素人でも「格好の良い」パンツ製図ができ上がります。

体型的に特徴のある方の場合は、補正が必要なこともありますが、僅かで済むでしょう。手書き製図でその類の方の補正をするとなると、あちこち直したり、その補正分量も多く、当然のことですが多くを補正すればバランスは崩れていきます。補正は極力少ない方が良いのです。

裾の幅や膝回りについては、着用者の脚にメジャーを巻いて数値を決定する方法がありますが、もし手元にシルエットの気に入ったパンツがあれば、その裾幅や膝周りを計ってパタピッ に入力すると、ずばりそのパンツの幅にでき上がります。ついでに もも回りのでき上がり寸法も測ると良いですよ。でき上がったパタピッ 製図を計って寸法が足りない(または多い)場合は、股の点を外側(または内側)に移動することで もも周りの幅も調節することができます。

手元にお気に入りのパンツがあれば、さらに後ろ股ぐりや前股ぐりの傾斜や寸法も確認すると良いです。無地のパンツですと傾斜具合は分かり難いですが、ストライプやチェックですとよく分かります。傾斜を変えることでお気に入りのパンツに限りなく近づきます。特に近頃のローライズパンツは、前も後ろもかなり傾斜しています。

パタピッ は自動計算で画面に製図ができ上がりますが、その後の傾斜の変更や長さの調節は、CADを使うのなら股ぐり線を「回転」機能で倒したり起こしたり、長さを変えるのなら「点移動」機能や「伸縮」機能を使用します。CADを持たないユーザーは、印刷後の製図ラインに鉛筆で修正しましょう。

これらのデザイン修正は、マニュアルでも説明していますので、そちらも合わせてご覧ください。

最近のローライズパンツでは、前中心を落としているものも見られます。既製服のパンツをよ~く観察してみましょう。脇より前中心が下がっているパンツを見かけます。今流行のベルトを見せたいという狙いがあるようです。パタピッ ででき上がった基本製図の前中心を「点移動」で下に降ろすと同じデザインができ上がります。CADが無い場合は、鉛筆書きで前ウエストラインを修正しましょう。

流行がどんなに変化しても、パタピッ の基本製図を元にすれば、いつの時代の服も引くことができます。

デザイン応用については、多分最初は「あれ、ここはどうするの?」とか応用内容によっては難しい場合もありますが、これも何着か作る内に次第に上手になります。パタピッ Magazineも参考にしてください。

何しろバランスが整う製図がパタピッ操作で手に入るのですから、後は感性をつぎ込むだけです。

何が良くて何が悪いかが分かれば、これからたくさんのデザインを製図する際にも役に立つでしょう。そこで、基本的な解説をもう少し続けます。

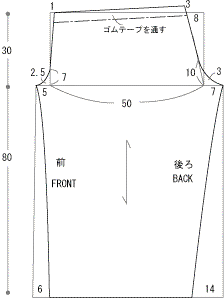

右も囲み製図です。ウエストはゴムのパンツで 作るのも簡単そうです。

右も囲み製図です。ウエストはゴムのパンツで 作るのも簡単そうです。ヒップの数値を計算すると、ヒップのでき上がり寸法は118cmです。M寸の製図ですから30cmのゆとり分量です。部屋着やパジャマでしたらゆったりも良いでしょう。でもパジャマでもM寸でしたら20cmそこそこのゆとりに納めたいものです。

この製図を例に挙げたのは、ゆとりの分量の良し悪しではなくパンツの中心線を説明するために選んだものです。

上の製図には中心線(前後パンツの中心を走る縦の点線)がありますが、このパンツにはその表示がありません。部屋着やパジャマでは格好の良し悪しは問いませんので、製図が簡単に引けるのであれば右製図も良しとしますが、外出着では中心線は大変重要です。

中心線の大事な働きは、着用した時に布目が歪まずきれいにまっすぐ地面に落ちる流れを作る働きです。例えば、右の製図で縦ストライプの布を使いパンツを作ったとしたら、ストライプの線は歪みます。外出するにはちょっと格好悪いですね。

パタピッ 製図は必ず中心線が製図ラインに出ます。ゴムパンツでもそれは大事なことです。部屋着でも、中心線を考慮して引けばくつろいだ姿も格好がよく、尚素敵でしょう。

同じ理由から、右のパンツ製図を評価してみましょう。脇縫いを省略したパンツです。

同じ理由から、右のパンツ製図を評価してみましょう。脇縫いを省略したパンツです。手書き製図で服を作る場合、難しいものはついつい避けて、簡単に引けそうな製図を選択してしまいがちですが、右の製図はさらに「脇を縫わなくてもいい!」という、縫う点でも楽そうなのでつい作ってみようかなと思ってしまいます。そこが落とし穴です。

今までの説明で大分お分かりいただけたと思いますが、脇の傾斜を無視して、中心線も無視した右の製図は「格好いいパンツ」からは程遠いものです。

さて、先の二つのパンツ製図は「前パンツ」と「後ろパンツ」の製図は引き方が異なります。右の製図も前と後ろの股ぐりの傾斜や高さなど異なります。

さらにひどい製図で、前後の型紙が同じものを時折見かけます。一枚の製図で前も後ろも兼ねてしまうものです。

これは、もっての外です。人間の身体は前と後ろでは明らかに違います。その違いを無視して作ると非常に履き心地の悪いパンツになりますから、くれぐれも気をつけてくださいね。

余談ですが、身頃でもそのような製図を時々見かけます。ニットソーイングに多く、編み物製図でも結構前後を無視しています。伸びるからいいのだという発想ですが、作った経験のある方は「なんだか格好が悪いし、着心地悪いし・・・」と満足には思わないようです。

パタピッ ソフトの「ブラウス用身頃頃」はニット製図も引けます。もちろん前後のバランスを整えて引きます。機械編みや手編みの製図でも、このパタピッ で引くくユーザーはとても多いです。明らかに格好が良いです。伸びる素材であっても製図を繊細に扱うかどうかででき上がりは明らかに違います。

前回のスカートやワンピースの解説と同様、パンツ製図も 基本的にはパタピッ に任せた方が失敗は少ないようです。スタイルブックの製図は数値が表示されていますから引くには迷いはありませんが、ほとんどの製図に問題箇所が見られます。

人は一度習慣になってしまったことを変えるというのはなかなかスムーズにはいきませんが、数着パタピッ で作ると「あれッ?」・・・と何か変化を感じます。最初は何が違うのか分からないのですが、「なんかカッコいいし、なんだか着易い!」 この違いこそが「繊細な製図の動き」によるものなのです。

体型的な特徴による補正はマニュアルで学んでくださいね。身体の構造面から原因や対策を分かりやすく詳しく説明しています。広げたり移動したりの補正ですが、自分に適した補正方法が見つかれば、他のデザインでも使えます。

ソフトの何を呼び出すかの選択や数値の操作はユーザーに委ねられますので、寸法が表示されている本の製図と比較すると迷いが多いでしょう。でも、それだけ自由に、ユーザーの思いを自在に表現することも可能なのです。

パタピッ の動きを理解し、操作に慣れてしまえば その自由な想像力はぐんぐんと伸びていきます。基本はマニュアルでまず覚え、応用操作はパタピッ Magazine が参考になります。

じゃあ 「スタイルブックの製図はパタピッ で引けないの?」

スタイルブックにはでき上がった服の写真が載っています。切り替え線の位置やポケットの形や大きさなど、ベースの製図以外の部分では、迷った時の参考になります。

パタピッ は、写真からフィット具合やシルエットを確認し、適合するソフトを操作して製図を楽しんでいただきたいソフトです。適合するソフトの正確な選択と数値操作をまず覚えてください。

その基本がクリアできれば、デザインの創造は際限なく広がっていきます。

製図操作 スタイルブックから 1

本来パタピッは、写真やスタイル画、実物の服を元に操作していただくソフトですが、スタイルブックを部分的に有効利用する方法がありますので、ここでそれを紹介していきます。何回かに分けて説明します。活用方法を覚えてください。

でも、その前に・・・

パタピッ との違いを理解した上で利用することが、おしゃれでカッコいい服を作る秘訣ですから、その説明をします。今まで信じてきたことが覆されてショックを受けるかも知れませんが、これも 明日へのおしゃれの為と思って、どうぞ気持ち新たに読み進めてください。

従来の製図方法は、原型から引く方法や囲み製図、立体裁断などでした。パタピッ は、それらのかかえる多くの問題点を解決すべく開発を進めてきたソフトです。

パタピッ と従来式とでは製図構造はまったく異なりますので、一度頭を白紙にして「0」から受け入れていただくことを、各所でお願いしていますが、なかなか今までの製図方法から離れられない様子も見られます。或いは、切り替えに時間がかかるようでもあります。この切り替えがスムーズに進むと、一気に創造の面白さ楽しさはブレイクしますので、是非このページを通して、従来式の問題点と製図の正しい原則を、少しでも分かっていただけたらと思います。

まず、一番問題の多い囲み製図からお話しします。

囲み製図って何だか知ってますか?

右はワンピースの後ろ身頃の囲み製図です。原型を使わず、横は何センチ、縦は何センチと指示通りに線を引くと製図ができ上がるものです。右製図は9号サイズと13号サイズを例に寸法指示をしています。

・・・さて、この製図で作るとどうでしょう。製図の経験を重ねた方でしたら、この指示数値を見て様々な問題に気づきます。でも経験の浅い方は、分かりません。作ってみて初めて自分の身体に合うかどうかが分かります。

着用者は100人が100人皆体型が違います。特にワンピースの場合、バストとウエストとヒップの適度なゆとりと3点をバランスを取りながらきれいな線でつなげて製図を引かなければいけません。

大切なのはバストとウエストとヒップのつながりだけではありません。背丈や背肩幅、身体の厚みなど様々な箇所を加えると・・・バランスを保ちながら製図を引くという作業は、決して単純ではありません。

※ 「体型に合わせて製図すると返って格好が悪くなる」と考える方がいらっしゃいますが、これは、手書きで製図する場合にバランスを整えて製図することが難しく、結果として体型を強調してしまうからです。パタピッ製図はこの「バランス」を重要なポイントと捕らえて動きます。数着作るとこの「バランス」と「おしゃれ」が密接な関係にあることが分かるでしょう。

右のデザインを引くとしたら、正しい製図方法は100人分の数値指示がある訳です。・・・でもこれは、出版側にはとんでもなく大変なことで、また、そんな書物があっても、読む側としては複雑怪奇で作る気分も失せてしまうでしょう。

囲み製図は、誰でも簡単に引けるというプラス面で、近年様々なソーイング誌で掲載面積を広げてきました。難しい製図が簡単に引けるのなら、作ってみようかなと思います。楽しませることはとてもいいことで、簡単で楽しいなら書物も売れます。

でも、一着作り二着作りと体験してみるとどうも満足できません。

・・・「服は着れればいいんだ」という方達はこれも良しとするかも知れませんが、「ウインドーに飾ってあるあんな服を作りたい」とか「タレントのあの服ステキ!」と妥協を許さない人達には、作って満足できなければ次第に創作意欲は失せていきます。

しばらく前のこのパタピッ Magazineで「製図はとても繊細です」と書きましたが、それはこの意味です。繊細に製図を扱って初めて最高のおしゃれが叶うのです。

さて、上の製図は、雑誌ではモデルさんが着用しています。ここにその写真を載せることはできませんが、シルエットはきれいですから作ってみたいと読者は思うでしょう。でも、この製図で満足な仕上がりにならないのならどうすれば良いのでしょうか。

パタピッ 使い慣れている方なら、モデルさんの写真を見て(又は上の製図を見て)

を画面に呼び出して、自分のバスト、ウエスト、ヒップ・・・などを入力して作るでしょう。もちろんスタイルブックに表示してある数値は「無視」です。表示に問題があるのなら、数値に忠実になる必要はありません。

を画面に呼び出して、自分のバスト、ウエスト、ヒップ・・・などを入力して作るでしょう。もちろんスタイルブックに表示してある数値は「無視」です。表示に問題があるのなら、数値に忠実になる必要はありません。セットを購入した方なら

を使い、でき上がった製図のスカート部分を交差させます。この交差の部分はこの製図を参考にします。

を使い、でき上がった製図のスカート部分を交差させます。この交差の部分はこの製図を参考にします。・・・ということは、スタイルブックの写真や製図は、参考程度に見るだけ・・・ということになります。

「スタイルブックの製図を無視してパタピッで引いたらデザインが別物にならない?」と心配する方もいるでしょう。なかなか切り替えが進まないのはそんなところに原因があるようですね。「本が正しい」とインプットされてしまうとなかなか否定できないものです。失敗を繰り返しても、確固とした自信が自分にないとなかなか否定できないものです。

ここまでの説明で、いままで何着作ってもうまくいかず「どうして? 格好が悪いのはなぜ?」と悩んできた方には少し原因が見えてきたと思いますが、まだ製図経験が浅い方は、どうぞ一度両方の製図で洋服を作ってみて比較していただくとよく分かりますよ。

そんな訳で、サイズを打ち込むだけでパタピッは自動的にバランスを整えますから、手書きの苦労とは比較になりません。数秒後には画面に製図ができ上がります。このデザインについては、そのまま印刷して実物大型紙となります。

体型的に癖のある方は、前回までの「基本操作」の中でも説明したように、自分の体型にあった補正方法を覚えると、どのソフトを操作しても同じ補正を行えば着心地よく格好よく着ることができます。(デザインが複雑になると、操作も難しくなることもありますが、慣れるまで基本に準じたデザインを扱うのであれば難しくありません。)

100人100様の体型にバランスを整えて製図を仕上げるには、やはりコンピューターの計算能力は優れています。手書きでは多分同じ様な正確性とスピードは不可能でしょう。機械は利用できる部分はうまく利用し、そこに自分の個性を投入していきましょう。

右も囲み製図です。ボレロ風上着の身頃です。モデルさんの着用写真では問題なさそうです。でも、バスト回りの数値を見ると、とても大きなサイズにでき上がることが分かります。多分ぶかぶかな服になるでしょう。

右も囲み製図です。ボレロ風上着の身頃です。モデルさんの着用写真では問題なさそうです。でも、バスト回りの数値を見ると、とても大きなサイズにでき上がることが分かります。多分ぶかぶかな服になるでしょう。9号サイズ(バスト82cm)で計算すると、右製図はバストで23cmのゆとりが入ります。これは、とてもゆったりしたブラウスか、或いはコートのゆとり分量に匹敵します。大きすぎますね。

読者は数値を信じて作りますから、作ってから補正すると、あちこちでバランスを崩しカッコ悪い服になります。

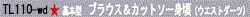

パタピッ ユーザーは、

のスリムかノーマルでしょう。セット購入者は

のスリムかノーマルでしょう。セット購入者は をダーツ製図に修正して使用します。(「基本操作」でも解説しましたが、スリムを選ぶかノーマルを選ぶかは、若い方が着るかご年配の方が着るかなどで選択が異なります。)

をダーツ製図に修正して使用します。(「基本操作」でも解説しましたが、スリムを選ぶかノーマルを選ぶかは、若い方が着るかご年配の方が着るかなどで選択が異なります。)前身頃のウエストダーツを消せば、デザインは非常に似たものになります。多分モデルさんが着用している服は、こちらのソフトで使用したゆとり分量に近いでしょう。背中をピンでつまんで着用しているかも知れませんね。

この製図も同じく、着用者の「背肩幅」や「背丈」「ヒップ」に関する表示も一律です。背肩幅が狭い人、広い人、ヒップの小さな人、大きな人など色々な方がいます。あちらこちらを修正すると、バランスが崩れ収拾が付かなくなるでしょう。ならば、パタピッで各人の「バスト」「背丈」「背肩幅」「ヒップ」を入力してパタピッに任せた方が良いのです。

右はタイトスカートの製図です。

右はタイトスカートの製図です。これも同じく問題箇所が沢山見つかります。

この様なシンプルなタイトスカートは、流行が変わっても、ロングか膝丈かミニかの違いでいつの時代でも愛用される定番のスカートです。

なのになぜか、ソーイング雑誌ではゆとりが毎回違っていたりします。右の製図もヒップでは各2cmのゆとりの指示ですから合計ゆとりは8cmとなります。この分量はご高齢者が履くタイトスカートとほぼ同じです。

ダーツが各2本ずつで、ダーツの幅も決められた数値で表示されています。正式にはダーツはウエストとヒップの関係で本数と幅が決まります。ウエストが細くてヒップが大きな人、逆に、ウエストが太くてヒップとの差があまり無い人・・・などなど様々です。それによりダーツは2本だったり1本だったりします。ダーツのつまみ幅ももちろん変わります。前後中心からのダーツの位置も、ウエストサイズが60cmの人と80cmの人では異なります。一本目のダーツのつまみ幅と二本目のダーツのつまみ幅も同じはいけません。

かなり問題がある製図ですね。

スーツの下に履くタイトスカート、ジャケットの下に履くタイトスカート、ブラウスと組み合わせて履くタイトスカート・・・夏に履くか冬に履くかにより多少の分量差はありますが、格好が良くて履き心地が良くてバランスの取れたタイトスカートであれば、毎回変えて製図をする必要はないでしょう。

ソフトはヒップが130cmの方でも、2~3歳の幼児のスカートでもバランスを整えて引きます。家族全員のタイトスカートを引くことができます。また、特にオーダー事業などでは重宝でしょう。様々な体型のお客様のタイトスカートをこのパタピッソフト一台で引くことができます。特殊体型のお客様の場合は、まずバランスを整えた製図をパタピッで引き、その後補正を加えてくだされば格好の良いタイトスカートになり喜んでいただけるでしょう。

ソフトはヒップが130cmの方でも、2~3歳の幼児のスカートでもバランスを整えて引きます。家族全員のタイトスカートを引くことができます。また、特にオーダー事業などでは重宝でしょう。様々な体型のお客様のタイトスカートをこのパタピッソフト一台で引くことができます。特殊体型のお客様の場合は、まずバランスを整えた製図をパタピッで引き、その後補正を加えてくだされば格好の良いタイトスカートになり喜んでいただけるでしょう。(スカートの補正も、方法を間違えると体型を強調してしまい、せっかくの格好の良いスカートを台無しにしてしまいますから、補正にも気をつけましょう。マニュアルは補正についても解説していますので、そちらの原則に基づいて行ってください。)

タイトスカートは「スカートの原型」とも言われます。原型からは様々なデザインが生まれます。パタピッMagazineではデザインの応用をたくさん載せています。この応用についても、大切なことは元のスカート製図が正しい製図であることです。元が格好が悪ければ、そこから応用したデザインもやはりそのまま引きずりますから格好は悪くなります。元がとても肝心です。

右はセミタイトスカートですね。Aラインスカートとも言います。これも上のタイトスカートの説明と同じです。様々な問題点が見つかります。適合するソフトは、

右はセミタイトスカートですね。Aラインスカートとも言います。これも上のタイトスカートの説明と同じです。様々な問題点が見つかります。適合するソフトは、 です。裾の開き寸法を多くすればフレアスカートの製図にもなります。単に裾を広げて製図を仕上げるという動きではありません。全体にきれいなフレアを出すようにプログラムされています。このスカートソフト一台で様々なデザインの製図を引くことができます。

です。裾の開き寸法を多くすればフレアスカートの製図にもなります。単に裾を広げて製図を仕上げるという動きではありません。全体にきれいなフレアを出すようにプログラムされています。このスカートソフト一台で様々なデザインの製図を引くことができます。「おしゃれ」であることと「着用者が満足すること」はその4要素を満たせば当たり前に付いて来ることです。

囲み製図がたまたまぴったりだったという人もいらっしゃいます。でも、多くの囲み製図を見る限り、問題は山積し「満足」に値するものではありません。

スタイルブックを見る時は、まずモデルさんが着ている服を見て、次に製図を見て、パタピッ のどのソフトが適しているかを判断し、パタピッを呼び出してそこに数値を入れて使ってください。スタイルブックのゆとり分量や指示数値などは、特にデザインとして必要なもの意外は無視しましょう。シルエットを決めるベースの製図はパタピッの動くがままに任せて良いでしょう。新旧のパタピッMagazine をめくっていただくと、様々なデザイン例を載せていますので、その中に似たものがあればパタピッ Magazine を参考にしていただくのが良いでしょう。

上のAラインスカートや文頭のワンピースでは裾を開く寸法は参考にしても良いでしょう。パタピッの「裾開き寸法」の入力項目にその数値を打ち込むと良いのです。「前合わせ寸法」やボタンの位置なども参考にすると良いでしょう。

囲み製図は参考程度に利用し、実際の製図作業に関しては、適合するパタピッを呼び出して操作していただくことで明らかにおしゃれ度は増します。

ゆったりとくつろいで着る普段着や部屋着の場合は、囲み製図でも構わないと思います。でも、外出着やフォーマルでは、問題箇所が多くお勧めできません。

何が正しいか間違っているかではなく、「どちらが格好良いか」「どちらを満足するか」で選択していただければ良いと思います。洋裁人口が減った昨今では、救い上げる手段として囲み製図という手法で楽しませようと懸命ですが、あくまで素人に向けた製図方法です。ベターやベストを望むのなら少しランクを上げて製図を「繊細なもの」として扱ってみてはいかがでしょうか。

製図基本操作 袖 子供サイズ

先週の子供サイズのノースリーブの基本操作は、袖と無関係でした。

袖と関係することで製図は難しくなりますが、パタピッは両者を実に正確に組み上げます。

すべて自動ですから、ユーザーは何ら苦労はありません。

子供サイズの製図を解説します。

(★印は「スーパーパタピッ セット」に含まれるソフトです。)

上3ソフトは、レディース、メンズ、キッズ共通です。

スーパーパタピッ ソフトは、異なるサイズに対応し、様々なデザインへの展開を限りなく可能にします。

ブラウスソフトは、フィット具合から次の4つのソフトに分かれます。 状況に合わせて、一つを選んで操作します。この選択方法は先の「ノースリーブ」の解説と同じです。

選択方法は9月8日の「ノースリーブ」の大人サイズの解説と同じです。参考にご覧ください。

<デザインに合ったものを選ぶ>

今作ろうと考えているデザインがどのフィット具合に適合しているか、4つの中から一つを選んで使用します。

この選択方法は大人の場合も同じです。

<素材に合わせて選ぶ>

素材によってもゆとり具合は異なります。伸びない生地(布帛)では、ゆとりが少なければ少ないほど窮屈です。ニット素材であれば、ゆとりがわずかでも窮屈さを感じません。

これに関しても大人と同様です。

パタピッ ソフトは、赤ちゃんから大柄な大人サイズまで対応しますが、イラストの様なデザインは就学年齢からが適当でしょうか。入力表では、幼児(身長サイズ90cm)から表示しました。兄弟姉妹でペアルックを楽しんでください。

大人っぽいシルエットで作るなら「スリム」が適合しますが、なんと言っても子供は活発です。スリムシルエットに作るのであれば、伸びるストレッチ素材で作ってあげましょう。

布帛でしたら「ノーマル」を使用してください。

※ パタピッ ソフトは人形の服の製図も可能です。(人間の体型をした人形に限られます。形態が人間と異なる動物の服は対応しません。)

人形の服の製図方法は、人形を測ったサイズを打ち込むのでなく、人間サイズに拡大したと仮定して製図を仕上げ、印刷時に縮小をかけるという方法です。マニュアルで解説しています。

「ノースリーブの型紙が手元にある。それに袖を付けよう」・・・これは大きな誤りです。

逆に「袖付きで使用した身頃の型紙がある。それでノースリーブを作ろう」・・・これも大きな間違いです。

前回までのノースリーブ操作で、ノースリーブ用身頃の入力操作を説明しましたが、それはノースリーブに欠かせない大事な事柄です。それはそれでしっかりと覚えてくださいね。

手元に着古してゴミ箱行きのブラウスがもしあれば、袖をハサミで切り落として着てみるとよく分かるでしょう。現象としては、「背肩幅が広い」「アームホールが大きい」「バストの辺りがぶかぶかする」・・・となるでしょう。

袖が付くデザインでは、腕を動かすためのゆとり(運動量)が必要です。腕は上下前後に動きます。その動きに合わせた袖の形状が大切です。また、直立不動の状態では余分なたるみじわの無い美しさも大事です。

この理想は、有能なパタンナーでも、デザインの多様な変化や、異なる体型となると、仮縫いや試作を繰り返して時間をかけ結構四苦八苦するものです。それをパタピッ は、誰が操作しても理想に非常に近い状態で一瞬の内に仕上げます。(変形デザインであったり、体型的に特殊である場合は、補正操作が必要な場合がありますが、袖ソフトは多くの変化を許容する動きにプログラムされていますので、手書きの苦労とは比較になりません。)

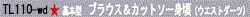

下表を参考にパタピッに数値を打ち込むと身頃製図ができ上がります。

子供製図は、標準体型であれば下表の身長サイズを活用してください。

細い子、太い子は本人の採寸寸法を入力しましょう。

「入力項目」の名称の意味や採寸箇所等はマニュアルが詳しく解説しています。

パタピッ 身頃ソフトは本来袖付き用の動きをしますので、ノースリーブの時の様に数値を増減したりする変更操作はほとんどありません。上表でも分かる様に、採寸したままの数値を入力します。個人の好みの違いがありますので、もし「もう少しゆとりが欲しい」とか「もっと細く」という場合はバストやヒップを微量に増減して調節してください。

数値を打ち込んで数秒待つと、左の製図が画面に現れます。(家庭用のA4、A3 プリンターでは自動分割印刷で実物大型紙が得られます。大型プリンターを持つ事業所では、この後の袖や襟も含めて一紙にまとめて印刷しましょう。)

前立て線を引き、ボタンを並べて仕上げます。

ボタン位置や個数には決まりがありません。

普段着ているシャツを参考にしたり、店頭の既製服なども参考になるでしょう。

ボタンは、プチCADの「マーク」機能を使います。

CADを持たないユーザーは、印刷後に書き込みましょう。

幼児はバスト、ウエスト、ヒップの寸法差があまりありません。その様な幼児体型の場合は製図に現れるウエストダーツは縫わない方が良いでしょう。ダーツを縫うとおなかが窮屈になるからです。(パタピッ ソフトは、「微調節W」に「0」と入力するとまったく絞らないストレートシルエットになります。最初から絞らないということで製図するのであれば、「0」~「4」の範囲で入力しましょう。

小学校高学年以上になると大人と同じようなシルエットでも無理はないでしょうが、それ以下の場合は体型と運動量に合わせて動きやすいシルエットに製図するなど配慮してあげてください。

※ 「スリム」ソフトを使用して上の入力表で作る場合は、お子様にとって窮屈になるかも知れませんので、製作工程で お子様に窮屈な部分が生じたら、ダーツを縫わない、脇を少し出してあげる、アームホールを下げるなどと着易い服に仕上げてあげてください。

「ノーマル」ソフトを使用するのであれば問題はないでしょう。

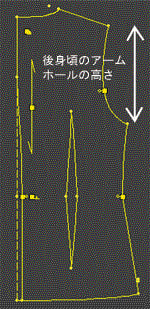

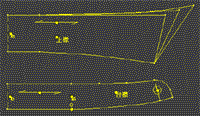

上身頃の前後アームホールを計測し袖ソフトを呼び出して入力します。

アームホールの計測は、アームホールの線上をクリックすると画面に計測数値が表示されます。簡単です!

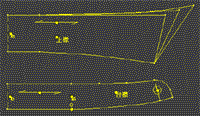

は、「1タック」「2タック」「3タック」の3つの袖がセットになっていますので、使いたい袖を選んで使用します。

は、「1タック」「2タック」「3タック」の3つの袖がセットになっていますので、使いたい袖を選んで使用します。ここでは 「1タック」> を使用しました。

ノータックで作りたい場合は、左製図の袖口のタックを消して、その分量だけ袖口の幅を狭くします。CADで操作する場合は、袖口の両サイドの点を内側に移動します。タック分量の半分ずつを移動するとカフスの長さと同寸になります。

ノータックで作りたい場合は、左製図の袖口のタックを消して、その分量だけ袖口の幅を狭くします。CADで操作する場合は、袖口の両サイドの点を内側に移動します。タック分量の半分ずつを移動するとカフスの長さと同寸になります。カフスは自動ではボタンが1つなので、このデザインでは3つ並べて仕上げます。

このデザインの袖では七分丈を想定して数値を打ち込みましたが、もちろん長袖、六分、八分など自由に操作できます。

パタピッ 袖ソフトは、この他に次の種類があります。

デザインや素材や用途に合わせて選んで使用します。

身頃もブラウス以外にスーツソフト、ジャケットソフトなどが揃っていますので、デザインで使い分け、上の各袖ソフトと組み合わせて同じ様に使用します。

ラグラン袖は、ソフトの構造が複雑で一般では現段階では使用できないため、マニュアルで身頃ソフトからラグラン袖を引く方法を載せています。基本に基づいて使用すると正確なラグラン袖ができ上がりますので、それも合わせてご利用ください。

※ 袖ソフトは「袖丈」「袖山」「袖口幅」等をデザインに合わせて自由に数値操作できます。「身長」を入力することで子供サイズから大人サイズまでをバランスよく仕上げます。

※ ワンピース操作も基本的には同じです。ワンピースソフトに袖を組み合わせて様々なデザインを創造してください。

「袖山」の決定はデザインと動きやすさ(運動量)から数値を決めます。この点については前回9月14日の解説 をご覧ください。

上身頃の前後ネックラインを計測し襟ソフトを呼び出して入力します。

「後襟幅」は、幼児では「1.5cm」小学生で「2cm」中学生で「2.5cm」を目安に入力してください。

基本的な襟先が3タイプ同時に現れますから、一つを選んで使用します。

襟先の表現は自由です。形を変えて個性を表すこともできます。

他の襟ソフトと組み合わせたり、ノーカラーへのデザインに変更する方法はノースリーブの場合と同じです。 9月7日の解説 をご覧ください。

製図基本操作 袖 2

ポイントは

(1) 身頃のアームホール・・・体型とデザインに合った適度な大きさを求める

(2) デザインに合った袖山の決定

(3) 程よい袖幅に収める

(1) 身頃のアームホール は、「ブラウスソフト」ならブラウスに程よいアームホールの大きさに、「スーツソフト」ならスーツに程よいアームホールの大きさに、「ジャケットソフト」「ワンピースソフト」も同・・・という具合に、ノーマルな操作なら程よい大きさのアームホールが自動で描かれます。

<特例 1> バストを標準より小さく入力すると、ソフトは子供サイズと認識しますので、アームホールも小さくなります。特に身長が高くてバストが小さな方は、基準数値のままですとアームホールがきつく感じられますので、アームホールを大きくする様に調整しましょう。

調整方法は 「微調節AH」を基準より1cm下げる、1.5cm下げるなどの数値操作をします。この決定は最初は迷うでしょうが、何着か作る内に、「私は基準より1cmくらい下げるといいんだ」という具合に、自分の数値が決まってきますので、以後は基準より1cmほど下げて製図すると良いのです。

※ 「微調節AH」は、アームホールを自由に増減する機能です。詳しい使い方についてはマニュアルをご覧ください。

※ バストが標準より大分小さい場合は、デザインによっては標準に近付けた方が、全体のバランスという点では収まりが良い場合があります。

<特例 2> バストの大きな人は、従来の手書き製図ではアームホールが大きくなり過ぎて、それにより袖幅も太くなり、バランスが取りにくく苦労する作業でしたが、パタピッ は、バストが大きくなっても全体のバランスを整えて動きますので、かなり大柄な方でも、今まで叶わなかった格好の良い服に「大満足!」という声が各ユーザーから聞かれます。特にオーダー事業では、大柄なお客様が多いので、お客様に喜んでいただけるパタピッ は良きパタンナーとして活躍しています。

※ 「もっと袖を細く!」という場合は、「微調節AH」の数値の増減で調節できます。

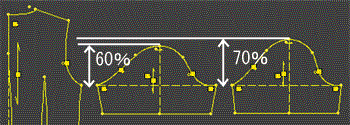

(2)袖山には一定の許容範囲があります。

パタピッ Magazine のサイズ表では「後身頃のAHの高さ」からの割合で指示しています。

これについて少し詳しく説明しましょう。

(3) さて、ここで「程よい袖幅」 とはどの様に判断したら良いのでしょうか。

上右製図は、袖山を「後身頃のAHの高さ×0.6」で引いた袖と「後身頃のAHの高さ×0.7」の袖の比較です。

袖山が高い袖(70%の袖)の方が袖幅は狭くなります。

三角形をイメージしてください。二辺の長さが変わらない三角形の高さを高くすると底辺は短くなります。(下図) 逆に、高さを低くすると底辺は長くなります。

袖山の決定はこの三角形の原理と似ています。袖山の増減で程よい袖幅を見つけることができます。

バストが大きくても腕が細い人・・・バストサイズに比例して袖は大きくなりますから、バストが大きくて腕が細い人は袖が浮いてぶかつきます。袖幅(三角形の底辺)を標準より細くして、スリムに着たいですね。この場合は、袖山を高くします。

逆にバストが小さくて腕が太い人・・・こちらは逆で、きつくて動きづらい袖になり、幅を広げて着心地の良い袖にしたいでしょう。この場合は袖山を低くします。

掛け率の増減操作で、袖幅は自由に変化します。

標準的な袖操作で思い通りの袖にならない場合は、掛け率を微量に変えて操作しましょう。

袖幅の計測は、画面の袖幅線上を右クリックすると長さが表示されますので、数値の打ち直しをしながら程よい袖を仕上げるのに時間がかかりません。

程よい袖幅というのは、デザインによっても異なりますし、素材によっても異なります。で紹介するデザインは、入力表を参考に操作することができます。大方はそれで大丈夫でしょう。自分は標準体型と異なるという場合は、先の説明の様に掛け率を増減してください。数着作ると自分の数値が分かるようになります。

例えば、身頃がたっぷりしたデザインでしたら、袖も太くゆったりさせます。

ニット素材で作るぴたぴたのセーターでしたら、袖幅も狭くします。

パタピッ Magazine

独自のデザインで製図する場合も、ご購入初期ではパタピッ Magazineを参考にしてください。新旧両Magazine の中の似たフィット具合のデザインを見つけて操作すると、迷いは少ないでしょう。

もう一つの決定方法としては、手元に程よい着心地の服があれば、その袖幅を計って、それに近づけるという方法もお勧めします。

画面に現れた袖幅を計り、メジャーでその寸法の輪を作り腕に巻いてみるという方法もあります。「窮屈そう」とか「太過ぎるな」などと様子がわかります。

経験を積み上げた人であれば、メジャーで腕回りを測って「何センチくらいゆとりが必要かな」・・・と感覚的に袖幅を決めることができますので、その数値に近付けるように袖山を操作してください。

パタピッ ユーザーにとっては、正確な製図が画面で瞬時にでき上がるという点では、従来の製図学習とは比較にならないほど数多くの「正確な製図体験」ができます。この難しい袖と身頃の関係の理解についてもさほど時間はかからないでしょう。

このページの説明が、なんとなくでも理解できる方であれば、技術は確実に向上していきます。自信を持って前に進んでください。

程よい袖幅を求めすぎて、デザインに対して袖山が高くなり過ぎたり、逆に低くなり過ぎると、動きづらい服になったり、見た目の格好が悪くなったりと問題が生じます。パタピッ Magazine で表示する掛け率から10%前後の増減は良いでしょう。それ以上になる場合は、身頃のアームホールが「大き過ぎるかも知れません」或いは「小さ過ぎるのかも知れません」

身頃の「微調節AH」の数値を変えることで解決しますので、もう一度身頃ソフトに戻って数値の入れ直しをしてください。新たにでき上がった身頃のアームホールを計り、その数値で袖を操作してください。

※ 一度数値を打ち込んででき上がった身頃は、一旦保存するとそのデータに再び数値を入れても動きませんので、数値の打ち直しは必ずパタピッ ソフトで行ってください。

セットインスリーブ と ドロップスリーブ という用語を知っていますか?

この二種類の袖の解説をここですると説明が長くなりますので、これについては、操作マニュアルの中で詳しく解説していますのでそちをご覧ください。初めて耳にする方は、一度マニュアルを見てからこちらの解説に進んでください。

袖山の決定は、最上が後身頃のAHの高さです。最下が「0」です。でも、後身頃のAHと同じ高さの袖山で服を作ると、腕の上げ降ろしが窮屈で着心地が悪いので、同じ高さは避けましょう。仮に90%でも動きづらいので、最上は80%までにとどめましょう。

また、「0」はきものではOKですが、洋服の場合は、身頃のアームホールがカーブの形状である限り「0」にはなりません。(きものは身頃も袖も直線ですから、袖山という認識はありません。)

上の三角の原理にもう一度戻ってみましょう。袖山を「0」にすると、袖幅(底辺)は最大限長くなります。つまり、低くなれば低くなるほど袖幅は広がり動きやすい袖になります。さて、見た目の格好はどうでしょうか。袖山が低い袖は、直立不動の姿勢で斜めじわができます。低ければ低いほど斜めじわの本数も多く、格好は今ひとつです。

作業着(土木作業用や電気工事の上着)の袖をじっくり見たことがありますか。作業着は動きやすい袖に製図しますので、ドロップスリーブとして袖山を低く製図し、袖幅もゆったりと広くします。この袖は、直立で立った時は斜めじわが見られます。でも、これは格好より動きやすさを優先した服ですから、作業着の場合はこのしわはOKなのです。

スーツやジャケット、フォーマルワンピースなどでは、このしわはできれば無い方が格好が良いでしょう。袖山を高くすればするほどしわは消えますが、反面動きにくい袖になりますので、この場合「格好」を取るか「動きやすさ」を優先するかが製図をする際の袖山の決定の判断材料になります。

動きにくいということを解消するために、近頃の既製服ではストレッチ素材を使用したものをよく見かけます。最近の流行はスリムシルエットですから、身頃も細く袖も細く窮屈です。そこでストレッチ素材を使用して動きやすい服に仕立てているのです。

一通り身頃と袖の基本操作を解説しましたが、製図がまったく始めての方はちょっと難しかったかも知れません。まったく服を作ったことがない方は「0」からのスタートですが、これは製図に限らず、料理でも語学学習でも同じことです。でも、何着か作ると様子が分かり、案外早く理解できるものですよ。諦めず前進してください。

パタピッ が簡単で学習の流れがスムーズに進んでいくのは、製図で最も難しい部分を自動で行ってくれることと、初めて操作するビギナーでも、基本法則を守ると最初の一着目から「カッコいい~!」と涙するほど嬉しくなるからです。

ファッションに興味のある方は「おしゃれ」をとことん追求します。従来の製図方法ではこの「おしゃれ」が手の届かない夢でした。製図を勉強しても勉強してもカッコいい服が仕上がらず、「もうや~めた!」と投げ出す人達が数えられないくらいいました。

パタピッ は正しい操作をしていただければ「おしゃれ」は常に手中にあります。創作が楽しくなれば繰り返し服を作るでしょうから、その自然なサイクルで技術は知らぬ間に身についていきます。しばらくすると、自分がデザインし、その製図を自分で自由に起こすことができるようになるでしょう。この基本原則をしっかり覚えて一歩一歩技術を高めてください。夢の実現は意外と身近にあるものです。

マニュアルで、体型的なくせのある方の補正方法を載せていますので、ここでは補正操作の詳細は省略しましたが、基本をしっかり覚えた上で、補正が必要な場合はマニュアルに従ってください。仮にバストが120cm以上の大柄な方でも、パタピッ なら着易くカッコいい服ができ上がります。

基本操作 その4 袖付き

前回までのノースリーブの基本操作は、袖と無関係でした。

袖と関係することで製図は難しくなりますが、パタピッは両者を実に正確に組み上げます。

すべて自動ですから、ユーザーは何ら苦労はありません。

基本をしっかりと覚えてください。デザインが仮に複雑になっても基本法則さえ外れなければ、大きくは狂いません。特殊な体型の場合はプラスの法則が加わりますが、これも覚えてしまえば今までに無い着心地の良さを体感できます。既製服も合わない、自分で製図してもうまくいかないという方もこの法則で着易く格好の良い服を叶えてください。

手書き製図で引いた袖の収まりが悪かったり、格好が今ひとつだったり、着づらかったりと苦労していたことが、パタピッ を操作した途端に「マジックのように解けた!」「どうして?」「何が違うの?」と・・・摩訶不思議 それを一つ一つ解説していきます。

(★印は「スーパーパタピッセット」に含まれるソフトです。)

上3ソフトは、レディース、メンズ、キッズ共通です。

スーパーパタピッ ソフトは、異なるサイズに対応し、様々なデザインへの展開を限りなく可能にします。

ブラウスソフトは、フィット具合から次の4つのソフトに分かれます。 状況に合わせて、一つを選んで操作します。

選択方法は9月8日の「ノースリーブ」の解説と同じです。参考にご覧ください。

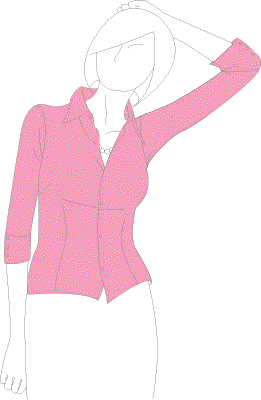

今回のイラストのデザインは、若い人が着るのであれば、布帛で作るならなら「スリム」、ニット素材なら「超スリム」が適合します。

ご年配の方では、着易さを優先して作るのであれば、布帛なら「ノーマル」、ニット素材は「スリム」が良いでしょう。

イラストとは見た目のフィット具合は異なりますが、「ワイド」を使用すると、更に動きやすいゆったりとしたブラウスができ上がります。

微妙な調整は、バストやウエスト、ヒップなどの打ち込む数値を増減することで可能です。

「ノースリーブの型紙が手元にある。それに袖を付けよう」・・・これは大きな誤りです。

逆に「袖付きで使用した身頃の型紙がある。それでノースリーブを作ろう」・・・これも大きな間違いです。

前回までのノースリーブ操作で、ノースリーブ用身頃の入力操作を説明しましたが、それはノースリーブに欠かせない大事な事柄です。それはそれでしっかりと覚えてくださいね。

手元に着古してゴミ箱行きのブラウスがもしあれば、袖をハサミで切り落として着てみるとよく分かるでしょう。現象としては、「背肩幅が広い」「アームホールが大きい」「バストの辺りがぶかぶかする」・・・となるでしょう。

袖が付くデザインでは、腕を動かすためのゆとり(運動量)が必要です。腕は上下前後に動きます。その動きに合わせた袖の形状が大切です。また、直立不動の状態では余分なたるみじわの無い美しさも大事です。

この理想は、有能なパタンナーでも、デザインの多様な変化や、異なる体型となると、仮縫いや試作を繰り返して時間をかけ結構四苦八苦するものです。それをパタピッ は、誰が操作しても理想に非常に近い状態で一瞬の内に仕上げます。(変形デザインであったり、体型的に特殊である場合は、補正操作が必要な場合がありますが、袖ソフトは多くの変化を許容する動きにプログラムされていますので、手書きの苦労とは比較になりません。)

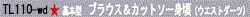

下表を参考にパタピッに数値を打ち込むと身頃製図ができ上がります。

下表の「あなたのサイズ」を参考にあなたの数値を打ち込みましょう。

S,M,Lは参考数値としてご利用ください。

体型的に癖のある人は、マニュアルの「補正解説」を参考に操作しましょう。

「入力項目」の名称の意味や採寸箇所等はマニュアルが詳しく解説しています。

パタピッ 身頃ソフトは本来袖付き用の動きをしますので、ノースリーブの時の様に数値を増減したりする変更操作はほとんどありません。上表でも分かる様に、採寸したままの数値を入力します。個人の好みの違いがありますので、もし「もう少しゆとりが欲しい」とか「もっと細く」という場合はバストやヒップを微量に増減して調節してください。

数値を打ち込んで数秒待つと、左の製図が画面に現れます。(家庭用のA4、A3 プリンターでは自動分割印刷で実物大型紙が得られます。大型プリンターを持つ事業所では、この後の袖や襟も含めて一紙にまとめて印刷しましょう。)

前立て線を引き、ボタンを並べて仕上げます。

ボタン位置や個数には決まりがありません。

普段着ているシャツを参考にしたり、店頭の既製服なども参考になるでしょう。

ボタンは、プチCADの「マーク」機能を使います。

CADを持たないユーザーは、印刷後に書き込みましょう。

上身頃の前後アームホールを計測し袖ソフトを呼び出して入力します。

アームホールの計測は、アームホールの線上をクリックすると画面に計測数値が表示されます。簡単です!

は、「1タック」「2タック」「3タック」の3つの袖がセットになっていますので、使いたい袖を選んで使用します。

は、「1タック」「2タック」「3タック」の3つの袖がセットになっていますので、使いたい袖を選んで使用します。ここでは 「1タック」> を使用しました。

ノータックで作りたい場合は、左製図の袖口のタックを消して、その分量だけ袖口の幅を狭くします。CADで操作する場合は、袖口の両サイドの点を内側に移動します。タック分量の半分ずつを移動するとカフスの長さと同寸になります。

ノータックで作りたい場合は、左製図の袖口のタックを消して、その分量だけ袖口の幅を狭くします。CADで操作する場合は、袖口の両サイドの点を内側に移動します。タック分量の半分ずつを移動するとカフスの長さと同寸になります。カフスは自動ではボタンが1つなので、このデザインでは3つ並べて仕上げます。

このデザインの袖では七分丈を想定して数値を打ち込みましたが、もちろん長袖、六分、八分など自由に操作できます。

パタピッ 袖ソフトは、この他に次の種類があります。

デザインや素材や用途に合わせて選んで使用します。

身頃もブラウス以外にスーツソフト、ジャケットソフトなどが揃っていますので、デザインで使い分け、上の各袖ソフトと組み合わせて同じ様に使用します。

ラグラン袖は、ソフトの構造が複雑で一般では現段階では使用できないため、マニュアルで身頃ソフトからラグラン袖を引く方法を載せています。基本に基づいて使用すると正確なラグラン袖ができ上がりますので、それも合わせてご利用ください。

※ 袖ソフトは「袖丈」「袖山」「袖口幅」等をデザインに合わせて自由に数値操作できます。「身長」を入力することで子供サイズから大人サイズまでをバランスよく仕上げます。

※ ワンピース操作も基本的には同じです。ワンピースソフトに袖を組み合わせて様々なデザインを創造してください。

「袖山」の決定はデザインと動きやすさ(運動量)から数値を決めます。この点については次回説明します。

身頃と袖との関係では、体型的な癖がある場合は、プラスの操作が必要ですが、これについても次回説明します。

上身頃の前後ネックラインを計測し襟ソフトを呼び出して入力します。右の製図が自動で画面に現われます。

基本的な襟先が3タイプ同時に現れますから、一つを選んで使用します。

襟先の表現は自由です。形を変えて個性を表すこともできます。

他の襟ソフトと組み合わせたり、ノーカラーへのデザインに変更する方法はノースリーブの場合と同じです。前回の解説をご覧ください。

基本操作 ノースリーブ まとめ

おしゃれで着心地がよく、着用者が常に満足する服・・・これは服製作の理想です。

パタピッ ユーザーはその理想と常に隣り合わせです。この宝を最大限に利用してください。

ファッションへの追求は際限がありません。個性(独自性)も表現したいでしょう。ユーザー誰もが、そのこだわりや個性を自由に表現できる様に、このブログでパタピッ の柔軟な操作方法を一つ一つ解説していきます。

製図に始めて触れるユーザーは、一つ一つが耳慣れなかったり、理屈が理解できずちんぷんかんぷんだったりするかも知れません。そんな場合は、焦らず まず各デザインで紹介する入力表の数値のまま打ち込んで型紙を作成し服を作ってください。作れば作るほど(パタピッ に触れば触るほど)確実に理解できるようになります。応用操作も案外早い期間でできるようになるものです。

パタピッ ソフトはアパレルメーカーのパタンナー、オーダー事業者など多くのプロの方々も使っていますので、製図解説が詳細になりますが、ビギナーは不明瞭な部分は後で理解できますので飛ばして進んでください。しばらくしてから読み直すと「な~んだ」と分かることです。

※ 製図経験の浅い方は、基本操作の解説はコピーし、手元に保管することをお勧めします。迷う時の案内役となります。基本がしっかり理解できれば、後は自由にパタピッ を操作できるようになるでしょう。そうなればしめしめです。そこからは限りなくデザインは広がっていきます。

身頃 基本操作 ノースリーブ

(1) ソフトの選び方

ブラウス用身頃ソフトは「超スリム」 「スリム」 「ノーマル」 「ワイド」の4ソフトがセットになっています。各ソフトのゆとり分量は、マニュアルのゆとり表を参照ください。

選択の基準は・・・

<デザインに合ったものを選ぶ>

今作ろうと考えているデザインがどのフィット具合に適合しているか、4つの中から一つを選んで使用します。

<年齢に合わせて選ぶ>

同じデザインでも若い方が着るか、ご年配の方が着るかでも選択が異なります。若い人なら細身のシルエットを好むでしょう。ご年配の方は、着易さを優先して若い人よりゆとりは多目が良いでしょう。若い人が「スリム」ならご年配は「ノーマル」という具合に選択ソフトを区別しましょう。

<素材に合わせて選ぶ>

素材によってもゆとり具合は異なります。伸びない生地(布帛)では、ゆとりが少なければ少ないほど窮屈です。ニット素材であれば、ゆとりがわずかでも窮屈さを感じません。

(2) ノースリーブの基本入力操作

「バスト」・・・「採寸寸法-3」 袖が無いので脇がぶかつかないようにゆとりを削ってフィットさせます。袖が付くデザインでは採寸寸法のままの入力で程よいのですが、ノースリーブではゆとりは減らします。

※ 身頃ソフトは初期設定では袖が付くという前提でプログラムされています。

「背肩幅」・・・「採寸寸法-3」 ノースリーブの基本的な数値ですが、もっと肩を露出したい場合はさらにマイナスします。

「微調節AH」・・・「2」 ノースリーブの基本的な数値です。つまり袖を付ける製図よりアームホールを小さくする訳です。腕の太さは個人差があります。この数値で作った服のアームホールがきつい場合は、次回は数値を減らし、逆にゆるい場合は数値を大きくしてアームホールを小さくしましょう。ここの数値の増減でアームホールは大きくも小さくもなります。

※ バストを小さく入力すると、ソフトが子供サイズと認識しますのでアームホールは小さくなります。バストが小さくて身長が高い人は、この入力数値は「1」または「0」など、基本数値にとらわれず臨機応変に操作してください。

パタピッ ソフトは、バストが大きな体型の場合は、アームホールは大きくなり過ぎないようにバランスを保って動きます。従来式の「原型」から製図する方法でアームホールが大きくなりすぎるマイナス面はパタピッ で解決します。しかし、これもやはり個人差はありますので、標準より腕の太い人、逆に細い人は入力数値を増減して調節してください。

「AH移動」・・・「1」 アームホールの形状をノースリーブの形状にする操作項目です。「1」はノースリーブ操作の基本数値です。背肩幅を先の基準数値よりさらに狭くする場合は、ここの移動数値は「1.5」「2」「2.5」などと増やす必要があるでしょう。これは、実際に布で作ってみるとよく分かる現象です。作成中に補正も可能ですから、最初は適度な数値で操作してください。

この項目を無視すると、アームホールからバストの裾野辺りが露出してしまいます。

※ 男性のノースリーブ(タンクトップなど)の場合は、逆に胸の筋肉を露出するデザインも見られますから、女性とは反対の入力(マイナス数値)で操作すると、アームホールの形状は男性用凹形に仕上がります。数値操作で使い分けてください。

身頃ソフトだけで製図すると、襟なし、袖なしのノースリーブデザインやベスト、ジャンパースカートになります。を組み合わたり袖ソフトを組み合わせたりすることで、デザインの枝葉はどんどん広がっていきます。

袖ソフトとの組み合わせは、次のブログで解説します。

襟ソフトとの組み合わせは先のブログで紹介しましたのでそちらを再度ご覧ください。

襟には様々なデザインがあります。各デザインの紹介の際に順次解説致します。どんな襟でも自由に製図する力をつけてください。

身頃と襟を組み替えるだけでもデザインは様々に変化します。

さらに、その襟の大きさや形を変える、首からの離れ数値を変える・・・などでも新しいデザインは次々と生まれます。

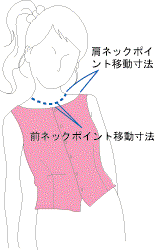

これは、ショールカラーやシャツカラーに限りません。全ての襟で行うことができます。

手元の服が最も具体的で分かりやすく、「この形が好きだ」とか「この大きさがいい」という様にずばりの現物があれば、パタピッ

ファッション雑誌や街角のショーウインドー、テレビや映画の一場面で見つけた服など、そんな身近な素材から服を創造する作業をこれからはしていきましょう。

9月4日のブログでも説明しましたが、特にノースリーブの場合は、この「ゆとり」はとても大事です。

スタイルブックや市販のフィットパターン、雑誌折込の実物大型紙などでは、理想よりゆとりの多い(多すぎる)物が目につきます。これは、利用者のサイズの開きが大きいことと、年齢層でも若い方ばかりでなく年配者も利用します。販売側はリスクを背負わず、多くを許容し、だれでも着られるサイズを前提に製作します。

ファッションにこだわるとこのゆとりは「どうでもいいこと」ではなくなります。服を作れば作るほどこの点の重大さが分かるものです。

製図の引き方が載っている書物では、その意味で身頃製図の分量出しはまねて欲しくない点です。(自分で製図をしても格好が悪かったり、バランスが悪いというのはそこに原因がある場合がほとんどです。)

基本操作 キッズ

同じソフトを操作して、親子のペアルックや兄弟姉妹のお揃いが楽しめます。

(★印は「スーパーパタピッセット」に含まれるソフトです。)

ブラウスソフトは、フィット具合から次の4つのソフトに分かれます。

状況に合わせて、一つを選んで操作します。

<デザインに合ったものを選ぶ>

今作ろうと考えているデザインがどのフィット具合に適合しているか、4つの中から一つを選んで使用します。

この選択方法は大人の場合も同じです。

<素材に合わせて選ぶ>

素材によってもゆとり具合は異なります。伸びない生地(布帛)では、ゆとりが少なければ少ないほど窮屈です。ニット素材であれば、ゆとりがわずかでも窮屈さを感じません。

これに関しても大人と同様です。

パタピッ ソフトは、赤ちゃんから大柄な大人サイズまで対応しますが、イラストの様なデザインは就学年齢からが適当でしょうか。入力表では、幼児(身長サイズ90cm)から表示しました。兄弟姉妹でペアルックを楽しんでください。

大人っぽいシルエットで作るなら「スリム」が適合しますが、なんと言っても子供は活発です。スリムシルエットに作るのであれば、伸びるストレッチ素材で作ってあげましょう。

布帛でしたら「ノーマル」を使用してください。

※ パタピッ ソフトは人形の服の製図も可能です。(人間の体型をした人形に限られます。形態が人間と異なる動物の服は対応しません。)

人形の服の製図方法は、人形を測ったサイズを打ち込むのでなく、人間サイズに拡大したと仮定して製図を仕上げ、印刷時に縮小をかけるという方法です。マニュアルで解説しています。

下表を参考にパタピッに数値を打ち込むと身頃製図ができ上がります。

子供製図は、標準体型であれば下表の身長サイズを活用してください。

細い子、太い子は本人の採寸寸法を入力しましょう。

「入力項目」の名称の意味や採寸箇所等はマニュアルが詳しく解説しています。

ノースリーブ製図の操作の基本は・・・

「バスト」・・・「採寸寸法-3」 袖が無いので脇がぶかつかないようにゆとりを削ってフィットさせます。各ソフトはそれぞれのゆとり設定で動きます。(マニュアルにゆとり表有り)

袖が付くデザインでは採寸寸法のままの入力で程よいのですが、ノースリーブではゆとりは減らします。

「背肩幅」・・・「採寸寸法-2~-3」 ノースリーブの基本的な数値ですが、もっと肩を露出したい場合はさらにマイナスします。

「微調節AH」・・・「1~2」 ノースリーブの基本的な数値ですが、腕の太さは個人差があります。この数値で作った服のアームホールがきつい場合は、次回は数値を少なくし、逆にゆるい場合は数値を大きくしてアームホールを小さくしましょう。ここの数値の増減でアームホールは大きくも小さくもなります。

「AH移動」・・・「0.5~1」 ノースリーブの基本操作です。背肩幅を上表よりさらに狭くする場合は、ここの移動数値は「1.5」「2」「2.5」などと増やす必要があるでしょう。これは、実際に布で作ってみるとよく分かる現象です。作成中に補正も可能ですから、最初は適度な数値で操作してください。

この項目はアームホールの隙間からバストが覗かれないための操作項目です。

数値を打ち込んで数秒待つと、左の製図が画面に現れます。(家庭用のA4、A3 プリンターでは自動分割印刷で実物大型紙が得られます。大型プリンターを持つ事業所では一紙にまとめて印刷しましょう。)

数値を打ち込んで数秒待つと、左の製図が画面に現れます。(家庭用のA4、A3 プリンターでは自動分割印刷で実物大型紙が得られます。大型プリンターを持つ事業所では一紙にまとめて印刷しましょう。)

前立て線を引き、ボタンを並べて仕上げます。

ボタン位置や個数には決まりがありません。

普段着ているシャツを参考にしたり、店頭の既製服なども参考になるでしょう。

ボタンは、プチCADの「マーク」機能を使います。

CADを持たないユーザーは、印刷後に書き込みましょう。

幼児はバスト、ウエスト、ヒップの寸法差があまりありません。その様な幼児体型の場合は製図に現れるウエストダーツは縫わない方が良いでしょう。ダーツを縫うとおなかが窮屈になるからです。(パタピッ ソフトは、「微調節W」に「0」と入力するとまったく絞らないストレートシルエットになります。最初から絞らないということで製図するのであれば、「0」~「4」の範囲で入力しましょう。

小学校高学年以上になると大人と同じようなシルエットでも無理はないでしょうが、それ以下の場合は体型と運動量に合わせて動きやすいシルエットに製図するなど配慮してあげてください。

※ 「スリム」ソフトを使用して上の入力表で作る場合は、お子様にとって窮屈になるかも知れませんので、製作工程で お子様に窮屈な部分が生じたら、ダーツを縫わない、脇を少し出してあげる、アームホールを下げるなどと着易い服に仕上げてあげてください。

「ノーマル」ソフトを使用するのであれば問題はないでしょう。

上身頃の前後ネックラインを計測し襟ソフトを呼び出して入力します。

襟先の表現は自由です。形を変えて個性を表すこともできます。

「後襟幅」は、幼児では「1.5cm」小学生で「2cm」中学生で「2.5cm」を目安に入力してください。

右の製図が自動で画面に現われます。

基本的な襟先が3タイプ同時に現れますから、一つを選んで使用します。襟先の表現は自由です。形を変えて個性を表すこともできます。

身頃のシルエットはそのままで、襟だけ変える方法は大人と同じです。 前回の解説を参考にしてください。

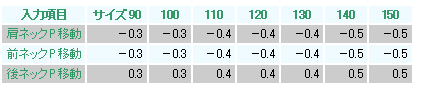

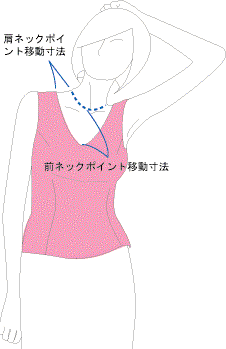

スタンドカラー、チャイナカラーなどの立ち襟の類のネックに関わる数値操作は、上表が基本の入力操作です。その部分だけ表示すると下表のようになります。

この襟は、ネックに関わる数値操作が変わります。下表を参考にしてください。

ネックの開きは自由です。数値を増減しても構いません。

ノーカラー製図の操作の基本は・・・

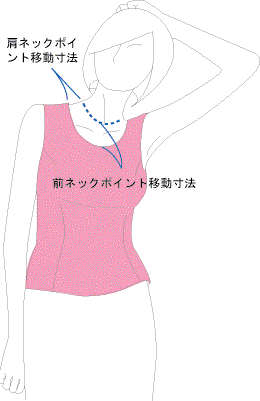

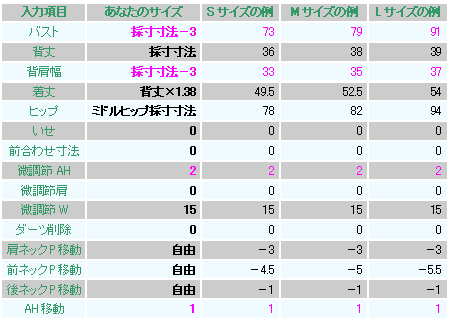

● 「肩ネックポイント移動」「前ネックポイント移動」「後ネックポイント移動」・・・それぞれに適度な数値を入れます。自然なカーブが自動的に現れますが、数値に無理があるとカーブラインが歪みますので、その時はなだらかな線に修正してください。

● 自動で現れるラインは曲線です。「Vネック」や「スクエア」の製図では、画面に現れたカーブラインを消して、新たに書き入れます。「Vネック」は緩やかなカーブで、「スクエア」は直線で角型に引いてください。

他にも角襟(スクエアネック)やVネック、ダイヤモンドカット、スカラップなどなど自由に楽しんでください。

基本操作 その3 ノーカラー

パタピッ は首の開き具合を自由に操作できます。

首の付け根が基準です。イラストに点線で表示してみました。

自分の身体ではこの位置を確定しにくいものですが、イラストを参考におよその位置を見つけてください。

鏡の前で、「肩で何センチ移動しようか」「前を何センチ下げようか」と見当を付けてパタピッ に入力する・・・それだけで適度なネックラインが自動で現れます。

(★印は「スーパーパタピッセット」に含まれるソフトです。)

(★印は「スーパーパタピッセット」に含まれるソフトです。)

下各ソフトの選択方法は、2日前の基本解説のブラウスで説明した方法と同じです。

素材やデザインに合わせて、上の4つの中から一つを選んで使用します。

下表を参考にパタピッに数値を打ち込むと身頃製図ができ上がります。

下表の「あなたのサイズ」を参考にあなたの数値を打ち込みましょう。

S,M,Lは参考数値としてご利用ください。

体型的に癖のある人は、マニュアルの「補正解説」を参考に操作しましょう。

「入力項目」の名称の意味や採寸箇所等はマニュアルが詳しく解説しています。

ノーカラー製図の操作の基本は・・・

● 「肩ネックポイント移動」「前ネックポイント移動」「後ネックポイント移動」・・・それぞれに適度な数値を入れます。自然なカーブが自動的に現れますが、数値に無理があるとカーブラインが歪みますので、その時はなだらかな線に修正してください。

● 自動で現れるラインは曲線です。「Vネック」や「スクエア」の製図では、画面に現れたカーブラインを消して、新たに書き入れます。「Vネック」は緩やかなカーブで、「スクエア」は直線で角型に引いてください。

● 前ボタンの無いデザインでは「前合わせ」を「0」と入力します。

● 肩の「いせ」は、ノーカラーでノースリーブの場合 肩幅が狭くなります。いせは不要ですので、「0」としましょう。

※ CADの「カーブ修正」でラインを補正する場合、移動する点が多いと結構時間がかかってしまいますので、「カーブ入力」機能や「点イメージ」の「方眼」で新たに引いた方が早いことがあります。慣れるまではCAD操作から離れ、印刷後の紙面に手書きで書き込むのも良いでしょう。

数値を打ち込んで数秒待つと、左の製図が画面に現れます。(家庭用のA4、A3 プリンターでは自動分割印刷で実物大型紙が得られます。大型プリンターを持つ事業所では一紙にまとめて印刷しましょう。)

このデザインはこれで終了です。襟が無ければ実に簡単ですね。

スリムなシルエットですから、脱ぎ着は、後ろ全開ファスナーか、後ろボタン開きなど作成工程で着脱を考えて仕上げてください。

製品の価値を左右する一番難しいベースの身頃はパタピッ が自動で製図しますから、後はアレンジするだけ。ベースが良ければ、そこから枝分かれしていくデザインは どれも狂いがありません。

基本操作 その2 襟を変える

パタピッ は組み合わせて使う製図ソフトです。

身頃ソフトだけで製図すると、襟なし、袖なしのノースリーブデザインやベスト、ジャンパースカートになります。身頃ソフトに襟ソフトを組み合わせると、襟付きのノースリーブデザインやベストやジャンパースカートになります。さらに袖ソフトを組み合わせると、袖付き、襟つきの各デザインになります。

身頃ソフトの数値操作次第で、ぴたぴたのスリムにもゆったりとしたルーズシルエットにもなります。

・・・つまり、数値操作とソフトの組み合わせで、あらゆるデザインを可能にしたのがパタピッ ソフトなのです。さらに、一つのソフトがレディース、キッズ、メンズに対応しますから、限りなく可能性は広がります。

例えば「ブラウス用身頃ソフト」を使ったデザインは、様々なフィット具合のブラウスデザインに限らず、Tシャツやカーディガン、タンクトップ、トレーナー、パジャマなどなど、また、セパレーツのトップス部分の舞台衣装、ダンス衣装、パーティードレス、ウエディングドレスも引けます。

様々な応用は、このブログでも順次紹介していきますが、

※ 操作マニュアルでもその例題やヒントをたくさん盛り込みましたので活用してください。

※ 旧パタピッ Magazineでも様々なデザインを紹介しています。参考にご覧ください。

前回のブラウスの襟を組み替えてみましょう。

を使用。

を使用。

自動で現れた製図の襟先を丸くします。

この形は一例ですが、丸にもいろいろな形があります。

いろいろに変化させてみましょう。

を使用。

を使用。

左写真は、「襟幅」を4cmと入力しましょう。

右写真は、2cmと入力します。

フリルやレースで飾ります。

を使用。「襟幅」は3cmと入力。

を使用。「襟幅」は3cmと入力。

「襟幅」は3.5cm

「襟幅」は3.5cm

前合わせを「0」とし、十数センチ前中心で開けます。

その部分だけ表示すると下表のようになります。

比較的若い方を想定したので、ネックにぴたっとフィットさせた数値ですが、ご年配の方の場合は、肩ネックP移動や前ネックP移動は、もう数ミリ首から離すと着心地が良いかも知れません。首の太さも個人差がありますので、メンズのYシャツの様に個々のサイズに製図する場合は、増減しながら程よい首周り寸を求めてください。

パタピッ ソフトは、数値を変えて動かすだけで、瞬時にいくらでも変更が可能ですから、適寸はすぐに見つかるでしょう。(線上を右クリックすると長さが計測できます。計測数値を見ては増減して操作してください。)

※ 後ネックP移動は立ち襟の場合は「0.5」が適寸です。後ネックラインを0.5cmほど上げることで、襟が首にきれいに沿います。

この襟は、ネックに関わる数値操作が変わります。下表を参考にしてください。

ネックの開きは自由です。数値を増減しても構いません。

「襟こし高」 「襟こし高」 「襟こし中」 「襟こし低」

この類の襟は、襟が外側に折れ曲がります。この自然に折れた時の高さを分けて「襟こし高、中、低」と分けています。画面に3種が現れますから一つを選んで使用します。

肩ネックP移動や前ネックP移動の数値を変えることで、襟が首から離れたり近づいたりします。

ほんの一例でしたが、この様に襟を取り替えるだけでもデザインは様々に変化します。

さらに、その襟の大きさや形を変える、首からの離れ数値を変える・・・などでも新しいデザインは次々と生まれます。

襟製図で大事な部分は、身頃の縫合と関わるラインです。そこは触れず、外周を変化させて襟の表現を様々に楽しんでください。

この他にもテーラードやへちま、或いは独自の襟デザインの組み合わせも可能です。

テーラードやへちまカラーの操作方法はマニュアルをご覧ください。

手元に気に入った襟の形の服がある場合は、外周のみ書き写すようにまねるのも良いでしょう。理想の襟がそのまま形になります。印刷後の襟製図に服の襟部分を乗せて外周を写し書きします。

参考になる素材は身の周りに結構あるものです。製図の引き方が載っている書物より、ファッション雑誌や街角のショーウインドー、テレビや映画の一場面で見つけた服など、そんな身近な素材から服を創造する作業をこれからはしていきましょう。

パタピッ の基本操作で、シルエットを決めるベースの製図が正確にでき上がりますから、そこに「ショーウインドーで見つけた襟の形」や「ファッション雑誌で目に止まったネックライン」などをチョイスして組み合わせていくのです。少しずつ少しずつ慣れていきましょうね。夢に向かって一歩一歩です。

| « 前ページ |