酒器の中で垂涎の器のひとつが古唐津・・・。「備前の徳利、ぐい飲みの唐津」と酒器の趣味人には評されています。

唐津の作品群も幾つかに分類されますが、本作品は朝鮮唐津か斑唐津の分類かと思われます。

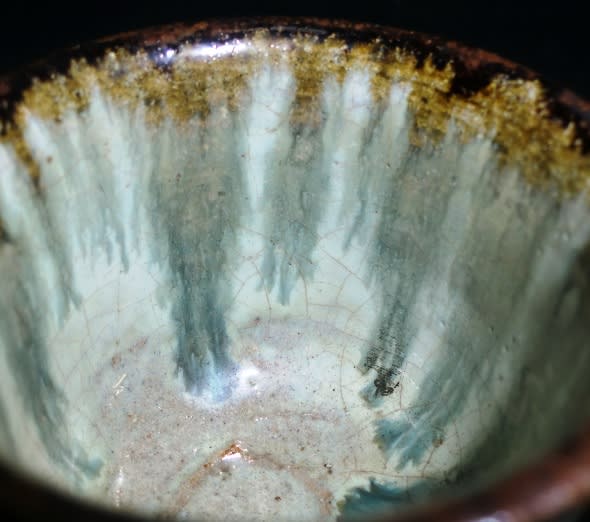

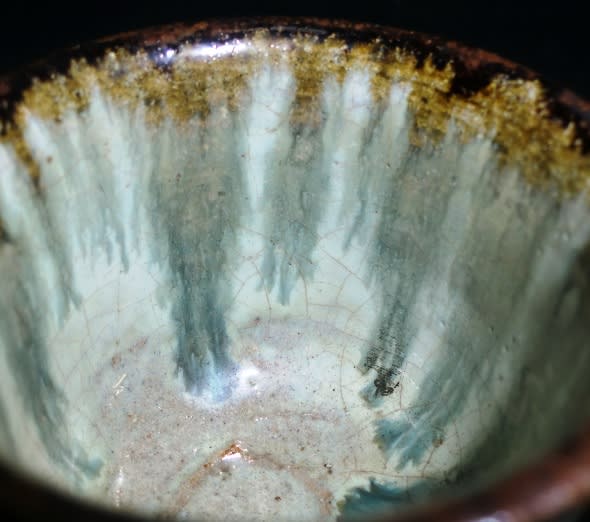

唐津窯変盃 江戸期

口径55*胴径50*高台径40*高さ55

長石に藁灰を混ぜて焼成する事で粘土に含まれる鉄分が青や黒などの斑になったものを斑唐津といい、独特のざんぐりとした風合いは茶器にも好まれます。また黒飴(くろあめ)色の釉と、白濁した藁灰の釉を掛けわけたものを朝鮮唐津といい、桃山時代から江戸初期に焼かれたものです。本作品はそのどちらに分類されるかは小生には正確には判断がつきかねます。

江戸期より前の朝鮮唐津は数が少なく、とくに盃は特に少ないらしいです

朝鮮唐津をご存知の方がほとんどかと思いますが、朝鮮唐津は唐津焼の一種ですが、朝鮮には存在せず日本独特な作品です。似たような部類に斑唐津と称されるものがあります。

ぶらりと入った銀座の骨董店の茶席で朝鮮唐津の花入れに花が活けられ、お薄をいただきながら「いい朝鮮唐津ですね。」と何気なく言ったら、「いかがですか? 今、売りに出しているのですが、購入をおひとりが検討しておられますが、気に入られたならどうぞ。」だと・・・・ 恐る恐る「いや~、お高くてとても。」といったら、「300万円程ですが、お安くしますよ。」だと・・

恐る恐る「いや~、お高くてとても。」といったら、「300万円程ですが、お安くしますよ。」だと・・

朝鮮唐津の盃は珍しく、徳利は発掘品や伝世品が少ないとは言っても、幾つかあるようですが、別冊「太陽」の記事によると古来の朝鮮唐津の盃は掲載されたこれ一個限りとのこと???

本作品は「江戸期の斑唐津」として売られていました。ただ、斑唐津というのには違和感があります。時代はあるものの江戸期というのにも自信がありません。

藁灰釉に鉄釉が掛けられているという、一般的な朝鮮唐津とは逆になっているように見ますが、たしかに朝鮮唐津とは逆になっているように見え、斑唐津にはこのような釉薬の変化のものはあるようです。

ただよく見込を見ると確かに鉄釉に藁灰釉が掛けられており、どうも藁灰釉が焼成時に下に下がったようにも思われます。焼成温度が高い場合に起こりうることで、このことでかえって景色に面白さが出ています。または釉薬を直接掛けたものでこうなったかもしれません。いずれにしても景色から朝鮮唐津の分類が正しいかと思われます。

現代ではたくさんの朝鮮唐津、斑唐津が製作されていますが、さすがに江戸期以前のような風格のある作品は少ないようです。鉄釉と藁灰釉の混合がその魅力ですが、もっとじんわりと釉薬が混合しているものだと思います。もともと雑器なので、力が入りすぎては近づけない領域の作品のように思います。それでも古唐津と見分けがつかないくらいの作品が多くあり、これが骨董として化けないかと心配するくらいです。

本作品も古いように見えますが、意外と新しいものであったり??? いちおう古そうではあります。

小生の知識と経験では陶磁器の領域はとても難しくてお手上げの状態です。数少ない経験からは、良い器のように思います。近代の作家もののようないやらしさがありません。

見込みの紋様は滝のよう・・・・、そう群馬の「吹割りの滝」・・・。群馬の同僚から招待されて泊まった温泉・・。本作品の銘は「吹割」。

お気に入りの盃で一献はいものですが、盃というものはその盃に思い入れがある場合以外は、やはり第三者的に見てもいいものでなくてはなりません。盃を選ぶにも審美眼があるかないか試されているのがすきものの常です。真の酒飲みたるものはいい器を選びましょう。

人生の割れ間に染み透る思い出にふけりながら一献・・、雑器とはいいながら酒は良き器で飲むのが良い。私の盃選びもまだまだ続きそうです。

唐津の作品群も幾つかに分類されますが、本作品は朝鮮唐津か斑唐津の分類かと思われます。

唐津窯変盃 江戸期

口径55*胴径50*高台径40*高さ55

長石に藁灰を混ぜて焼成する事で粘土に含まれる鉄分が青や黒などの斑になったものを斑唐津といい、独特のざんぐりとした風合いは茶器にも好まれます。また黒飴(くろあめ)色の釉と、白濁した藁灰の釉を掛けわけたものを朝鮮唐津といい、桃山時代から江戸初期に焼かれたものです。本作品はそのどちらに分類されるかは小生には正確には判断がつきかねます。

江戸期より前の朝鮮唐津は数が少なく、とくに盃は特に少ないらしいです

朝鮮唐津をご存知の方がほとんどかと思いますが、朝鮮唐津は唐津焼の一種ですが、朝鮮には存在せず日本独特な作品です。似たような部類に斑唐津と称されるものがあります。

ぶらりと入った銀座の骨董店の茶席で朝鮮唐津の花入れに花が活けられ、お薄をいただきながら「いい朝鮮唐津ですね。」と何気なく言ったら、「いかがですか? 今、売りに出しているのですが、購入をおひとりが検討しておられますが、気に入られたならどうぞ。」だと・・・・

恐る恐る「いや~、お高くてとても。」といったら、「300万円程ですが、お安くしますよ。」だと・・

恐る恐る「いや~、お高くてとても。」といったら、「300万円程ですが、お安くしますよ。」だと・・

朝鮮唐津の盃は珍しく、徳利は発掘品や伝世品が少ないとは言っても、幾つかあるようですが、別冊「太陽」の記事によると古来の朝鮮唐津の盃は掲載されたこれ一個限りとのこと???

本作品は「江戸期の斑唐津」として売られていました。ただ、斑唐津というのには違和感があります。時代はあるものの江戸期というのにも自信がありません。

藁灰釉に鉄釉が掛けられているという、一般的な朝鮮唐津とは逆になっているように見ますが、たしかに朝鮮唐津とは逆になっているように見え、斑唐津にはこのような釉薬の変化のものはあるようです。

ただよく見込を見ると確かに鉄釉に藁灰釉が掛けられており、どうも藁灰釉が焼成時に下に下がったようにも思われます。焼成温度が高い場合に起こりうることで、このことでかえって景色に面白さが出ています。または釉薬を直接掛けたものでこうなったかもしれません。いずれにしても景色から朝鮮唐津の分類が正しいかと思われます。

現代ではたくさんの朝鮮唐津、斑唐津が製作されていますが、さすがに江戸期以前のような風格のある作品は少ないようです。鉄釉と藁灰釉の混合がその魅力ですが、もっとじんわりと釉薬が混合しているものだと思います。もともと雑器なので、力が入りすぎては近づけない領域の作品のように思います。それでも古唐津と見分けがつかないくらいの作品が多くあり、これが骨董として化けないかと心配するくらいです。

本作品も古いように見えますが、意外と新しいものであったり??? いちおう古そうではあります。

小生の知識と経験では陶磁器の領域はとても難しくてお手上げの状態です。数少ない経験からは、良い器のように思います。近代の作家もののようないやらしさがありません。

見込みの紋様は滝のよう・・・・、そう群馬の「吹割りの滝」・・・。群馬の同僚から招待されて泊まった温泉・・。本作品の銘は「吹割」。

お気に入りの盃で一献はいものですが、盃というものはその盃に思い入れがある場合以外は、やはり第三者的に見てもいいものでなくてはなりません。盃を選ぶにも審美眼があるかないか試されているのがすきものの常です。真の酒飲みたるものはいい器を選びましょう。

人生の割れ間に染み透る思い出にふけりながら一献・・、雑器とはいいながら酒は良き器で飲むのが良い。私の盃選びもまだまだ続きそうです。