休日には息子の自転車の練習に付き合いました。小生の埃をかぶっていた自転車を自転車屋さんに持っていき、車輪の空気を入れ直し、サドルも変えました。息子はもうおそらく補助輪を外しても乗れると思われますが、まだ早いと・・・。ちょっと家の外にもと墓掃除にも付き合わせました。

我が家の15歳を過ぎた柴犬の愛犬は小生が餌を変えたら飛び跳ねて遊ぶほど元気になりました。

外に出たついでに休日は車洗いと靴磨き・・・。それを見た家内や祖母らが自分たちの靴まで小生のところに運んできます。おかげで二時間ほど靴磨きに時間を要しました。

さて郷里の画家の平福穂庵の作品は制作年代別にだいたいの整理が終了し、一通りの判断がつくようになりました。整理してみて感じたのは真贋の判断は最終的にはこのような整理を経て身に付くようです。ただ単に蒐集だけを続けていたり、博物館・美術館や図集を観てだけでは決して身に付くものではないようです。

本日はその平福穂庵の作品でも制作年代の特定が難しい作品を紹介します。

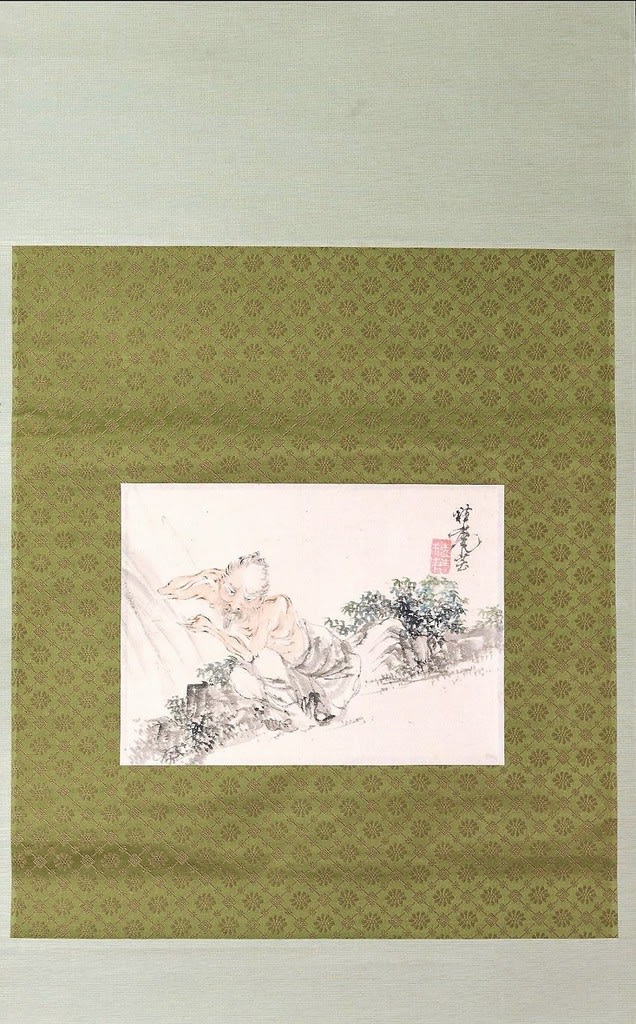

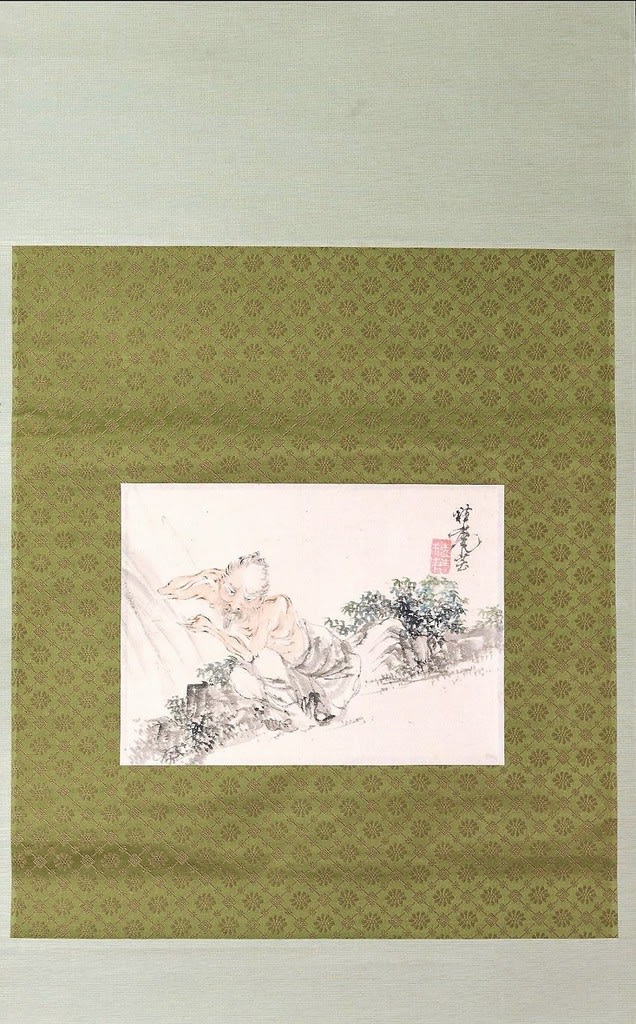

許由 平福穂庵筆 明治5年(1872年)頃

紙本水墨淡彩軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1020*横410 画サイズ:縦170*横240

*北海道渡航時代:画壇へのデビュー(明治5年~16年)

掛け軸として飾りやすい小点の作品です。

この作品の題名は「仙人図」とされていましたが、これは「許由(きょゆう)」を描いた作品とすぐに解ります。これくらいの知識がないと骨董を趣味とする者としては恥です

******************************************

許由(きょゆう):中国古代の三皇五帝時代の人と伝わる、伝説の隠者である。伝説によれば、許由は陽城槐里の人でその人格の廉潔さは世に名高く、当時の堯帝がその噂を聞き彼に帝位を譲ろうと申し出るが、それを聞いた許由は潁水のほとりにおもむき「汚らわしいことを聞いた」と、その流れで自分の耳をすすぎ、箕山に隠れてしまったという。

堯から帝位を譲る申し出を受けた一人であり、高士として知られる巣父(そうほ)は、まさに牛にその川の水を飲ませようとしていたが、許由が耳をすすぐのを見て「牛に汚れた水を飲ませるわけにはいかぬ」と立ち去ったという。

その光景は昔から書画の題材としてよく好まれた。東京国立博物館所蔵の伝狩野永徳作「許由巣父図」などが有名である。

******************************************

上記の逸話は地位に眼がくらんで無欲の境地をなくすことを恥とした生き方の教えとされます。現代においては地位や名誉などよりこの世に大切なものがあるという教えでしょうが、本当に大切なものを持っている人は少ないかもしれないし、気が付かないのかもしれませんね。

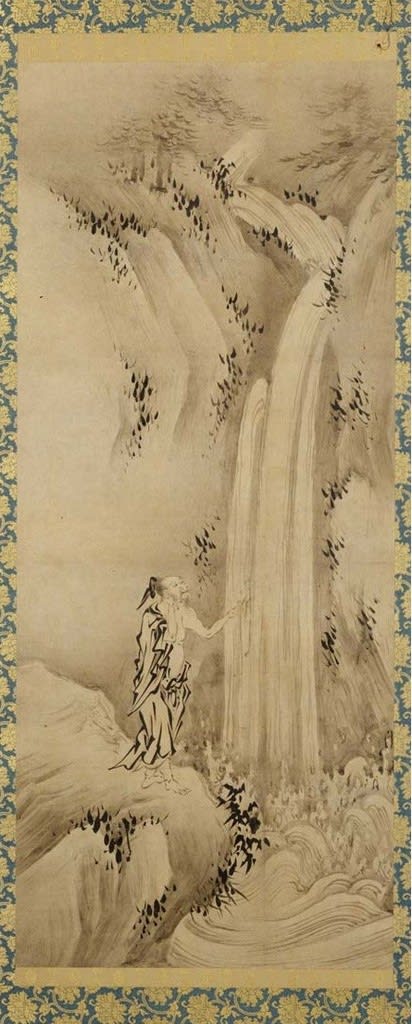

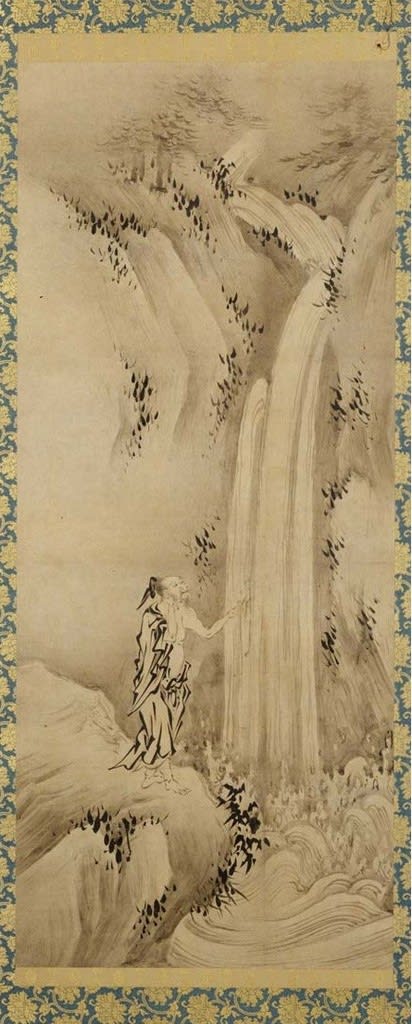

有名な東京国立博物館所蔵の伝狩野永徳作「許由巣父図」の作品は下記のものです。

東京国立博物館所蔵の伝狩野永徳作「許由巣父図」

紙本墨画 伝狩野永徳筆

縦124.4 横52.4 安土桃山時代 16世紀 重文

多くの画家がこの光景を書画の題材として描いていますね。

若い時は栄華を夢見るものですが、人生における価値観は時を経るに従い高尚なものへと昇華されていくものでなくてはいけません。

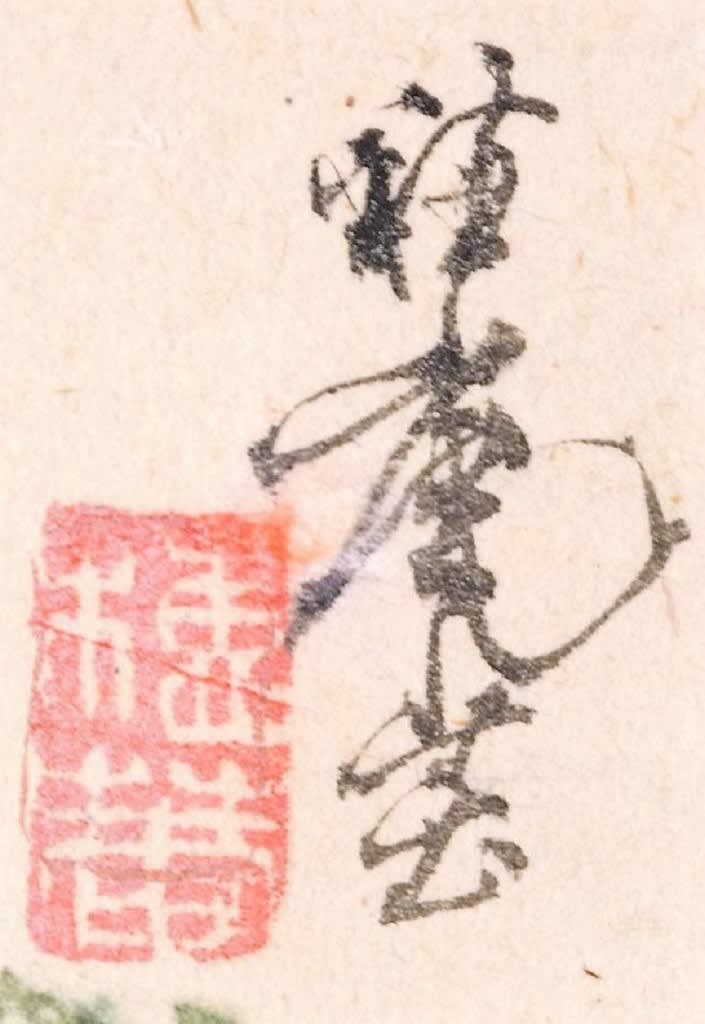

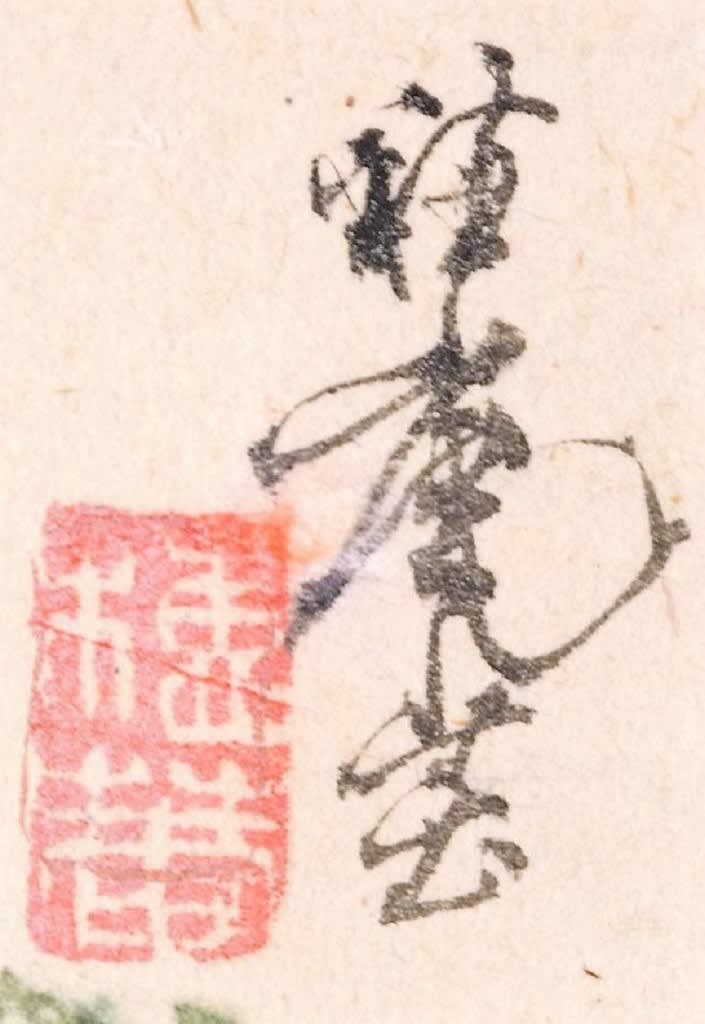

ところで本作品に押印されている「穂庵」の印章は正確には同一印章と確認できる資料はまだありません。当方の所蔵では「田楽 平福穂庵筆 明治17年(1884年)頃」の印章に近いものですが、時代が違うようです。

「庵」の第一画と第2画が付いているのは時代が早く、「田楽 平福穂庵筆 明治17年(1884年)頃」の落款のように離れているのは晩年期に近くなります。また「庵」の最終の跳ねが90度以上の跳ねあがるのも第1期から第2期にかけての特徴で、第3期からは90度ほどになり、跳ね上がりも極端ではなくなる傾向にあります。よって本作品は初期の頃と推定されます。

当方の判断では明治初期にかけての穂庵の分類第2期~第3期:北海道への渡航時(北海道への渡航歴では「明治5年から始まり、明治14年から頻繁となり、明治16年まで続く)にかけての作品と推定しました。

平福穂庵の作品は大きく下記の時期に描いた時期が分類されています。

*分類第1期:文池から穂庵へ (安政5年~慶応3年)

*分類第2期:職業画家をめざして(明治1年~10年)

*分類第2期~第3期:北海道への渡航時(北海道への渡航歴では「明治5年から始まり、明治14年から頻繁となり、明治16年まで続く)

*分類第3期:画壇へのデビュー(明治11年~17年)

*分類第4期:さらなる飛躍の時(明治18年~23年)

さらに期の作品に特徴があります。

以上の5期の作品の特徴をとらえておくとおおよその描いた時期が判別され、真贋も判断できるようになります。詳細は当方の資料によりますので、マル秘ですね

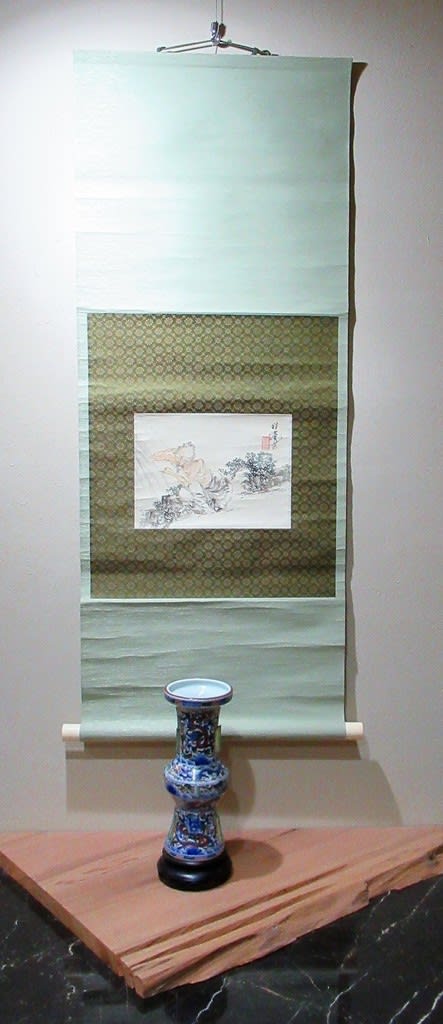

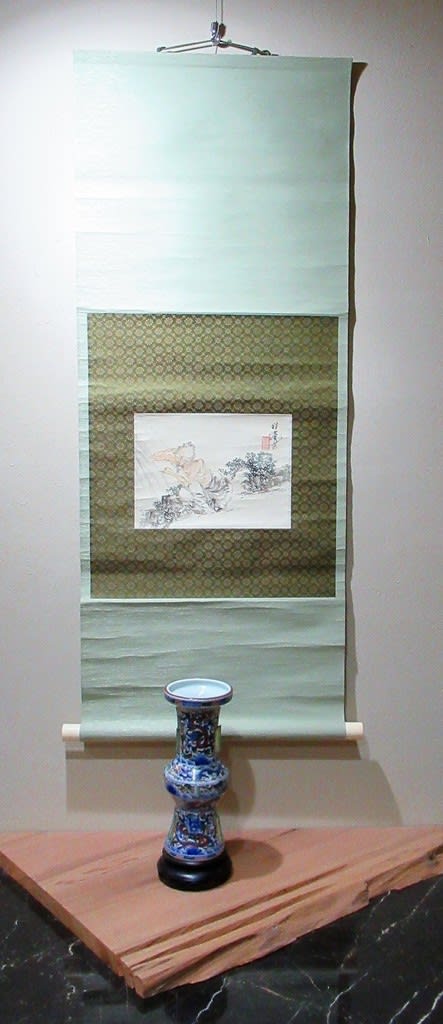

伝大明年製の五彩の作品との組み合わせで展示してみました。本来はより古い中国民窯の陶磁器との組み合わせがよいのでしょう。

我が家の15歳を過ぎた柴犬の愛犬は小生が餌を変えたら飛び跳ねて遊ぶほど元気になりました。

外に出たついでに休日は車洗いと靴磨き・・・。それを見た家内や祖母らが自分たちの靴まで小生のところに運んできます。おかげで二時間ほど靴磨きに時間を要しました。

さて郷里の画家の平福穂庵の作品は制作年代別にだいたいの整理が終了し、一通りの判断がつくようになりました。整理してみて感じたのは真贋の判断は最終的にはこのような整理を経て身に付くようです。ただ単に蒐集だけを続けていたり、博物館・美術館や図集を観てだけでは決して身に付くものではないようです。

本日はその平福穂庵の作品でも制作年代の特定が難しい作品を紹介します。

許由 平福穂庵筆 明治5年(1872年)頃

紙本水墨淡彩軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1020*横410 画サイズ:縦170*横240

*北海道渡航時代:画壇へのデビュー(明治5年~16年)

掛け軸として飾りやすい小点の作品です。

この作品の題名は「仙人図」とされていましたが、これは「許由(きょゆう)」を描いた作品とすぐに解ります。これくらいの知識がないと骨董を趣味とする者としては恥です

******************************************

許由(きょゆう):中国古代の三皇五帝時代の人と伝わる、伝説の隠者である。伝説によれば、許由は陽城槐里の人でその人格の廉潔さは世に名高く、当時の堯帝がその噂を聞き彼に帝位を譲ろうと申し出るが、それを聞いた許由は潁水のほとりにおもむき「汚らわしいことを聞いた」と、その流れで自分の耳をすすぎ、箕山に隠れてしまったという。

堯から帝位を譲る申し出を受けた一人であり、高士として知られる巣父(そうほ)は、まさに牛にその川の水を飲ませようとしていたが、許由が耳をすすぐのを見て「牛に汚れた水を飲ませるわけにはいかぬ」と立ち去ったという。

その光景は昔から書画の題材としてよく好まれた。東京国立博物館所蔵の伝狩野永徳作「許由巣父図」などが有名である。

******************************************

上記の逸話は地位に眼がくらんで無欲の境地をなくすことを恥とした生き方の教えとされます。現代においては地位や名誉などよりこの世に大切なものがあるという教えでしょうが、本当に大切なものを持っている人は少ないかもしれないし、気が付かないのかもしれませんね。

有名な東京国立博物館所蔵の伝狩野永徳作「許由巣父図」の作品は下記のものです。

東京国立博物館所蔵の伝狩野永徳作「許由巣父図」

紙本墨画 伝狩野永徳筆

縦124.4 横52.4 安土桃山時代 16世紀 重文

多くの画家がこの光景を書画の題材として描いていますね。

若い時は栄華を夢見るものですが、人生における価値観は時を経るに従い高尚なものへと昇華されていくものでなくてはいけません。

ところで本作品に押印されている「穂庵」の印章は正確には同一印章と確認できる資料はまだありません。当方の所蔵では「田楽 平福穂庵筆 明治17年(1884年)頃」の印章に近いものですが、時代が違うようです。

「庵」の第一画と第2画が付いているのは時代が早く、「田楽 平福穂庵筆 明治17年(1884年)頃」の落款のように離れているのは晩年期に近くなります。また「庵」の最終の跳ねが90度以上の跳ねあがるのも第1期から第2期にかけての特徴で、第3期からは90度ほどになり、跳ね上がりも極端ではなくなる傾向にあります。よって本作品は初期の頃と推定されます。

当方の判断では明治初期にかけての穂庵の分類第2期~第3期:北海道への渡航時(北海道への渡航歴では「明治5年から始まり、明治14年から頻繁となり、明治16年まで続く)にかけての作品と推定しました。

平福穂庵の作品は大きく下記の時期に描いた時期が分類されています。

*分類第1期:文池から穂庵へ (安政5年~慶応3年)

*分類第2期:職業画家をめざして(明治1年~10年)

*分類第2期~第3期:北海道への渡航時(北海道への渡航歴では「明治5年から始まり、明治14年から頻繁となり、明治16年まで続く)

*分類第3期:画壇へのデビュー(明治11年~17年)

*分類第4期:さらなる飛躍の時(明治18年~23年)

さらに期の作品に特徴があります。

以上の5期の作品の特徴をとらえておくとおおよその描いた時期が判別され、真贋も判断できるようになります。詳細は当方の資料によりますので、マル秘ですね

伝大明年製の五彩の作品との組み合わせで展示してみました。本来はより古い中国民窯の陶磁器との組み合わせがよいのでしょう。