事故で右腕を失い、その腕の骨で筆をつくり左手で描いた画家の作品です。木村武山も後年、脳梗塞で右腕が不自由になり、左手で描いて以降の作品は「左武山」と称されましたが、吉嗣拝山は「左手拝山」と称されました。

ただ、失った腕の骨を筆にして持ち歩いていたというの奇異とも思えるところがあります。されど人間はなにかと苦労した人のほうが趣があるものです。

順風満帆に過ごしてこれた人はそれはそれで幸いですが、苦労があってこそ出る味というものもあるようです。上を向き他人を押しのけていく上昇志向の多い現代では、その味というものが少なくなっているかもしれませんね

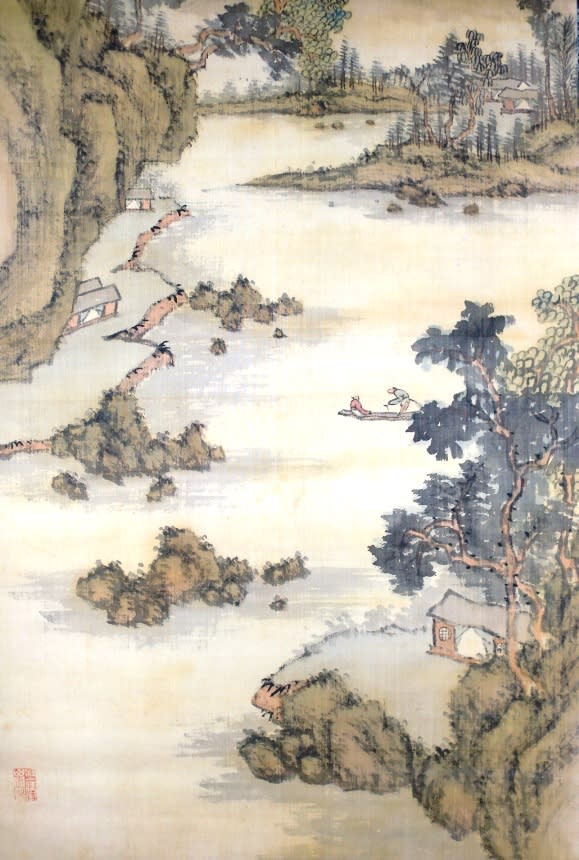

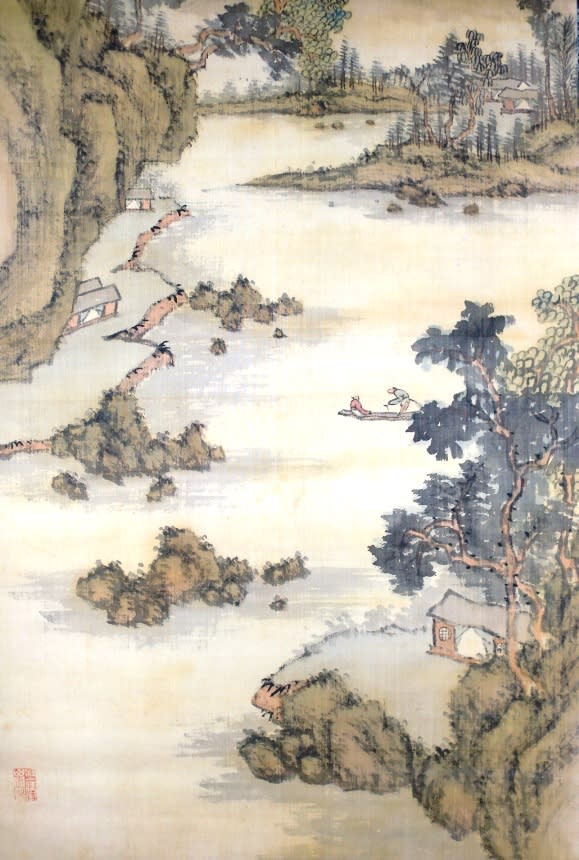

本作品は南画作品のわりには非常に良い南画表具、柾目の二重箱に仕立てられた作品です。これらの仕立てだけでもかなり高価であったものと推察されます。

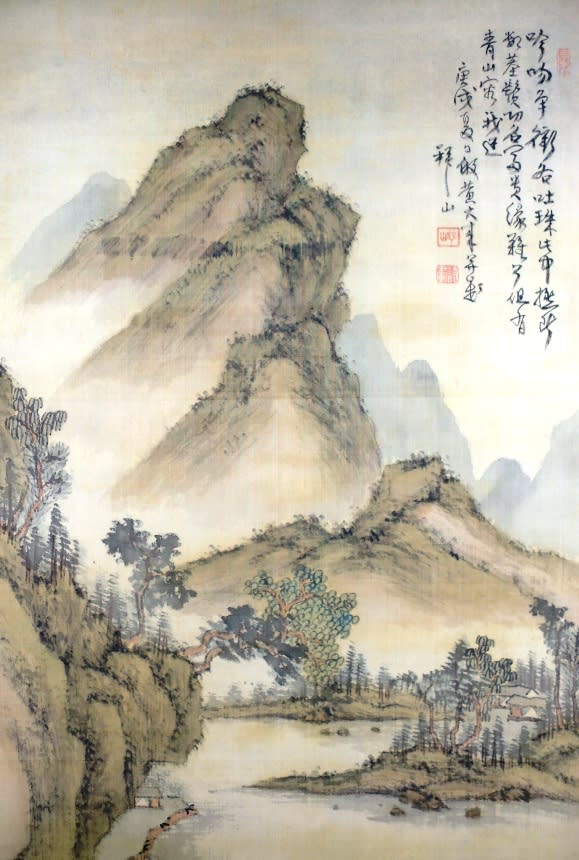

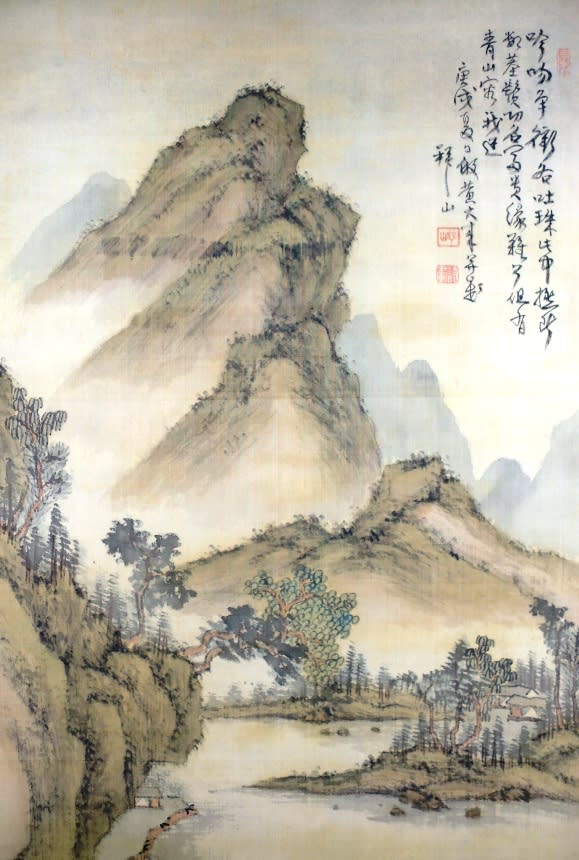

粗めの絹本に墨を滲ませた画法でうまく表現された青緑山水画です。

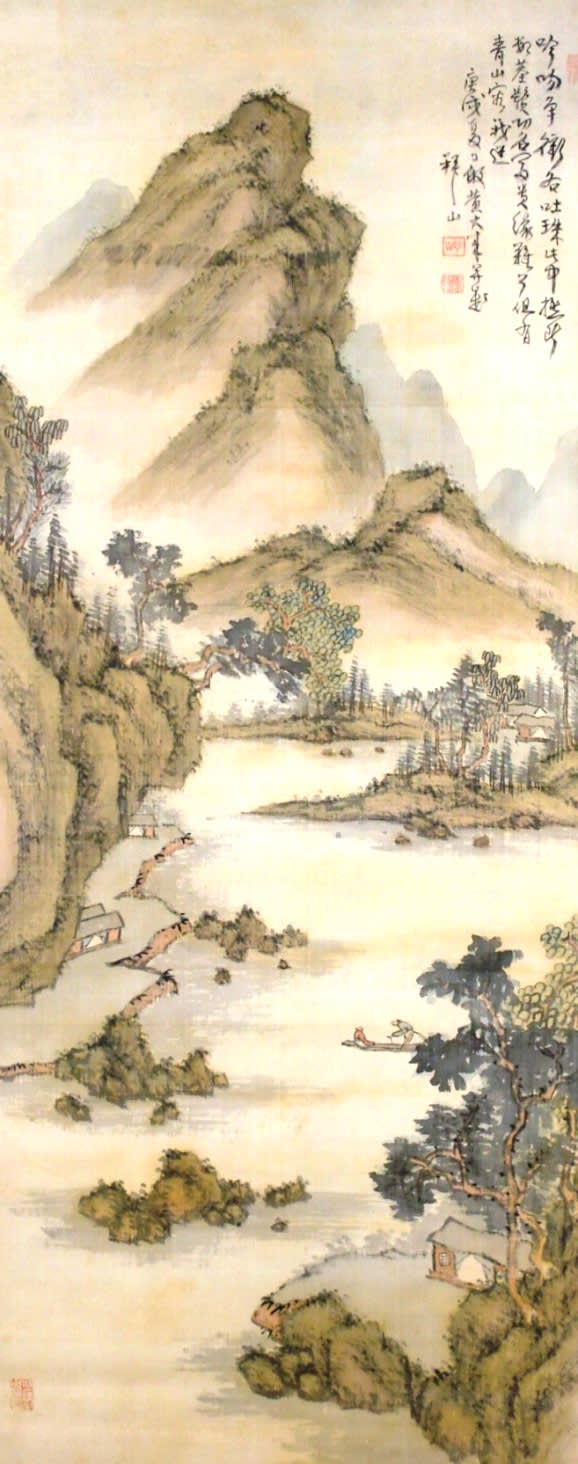

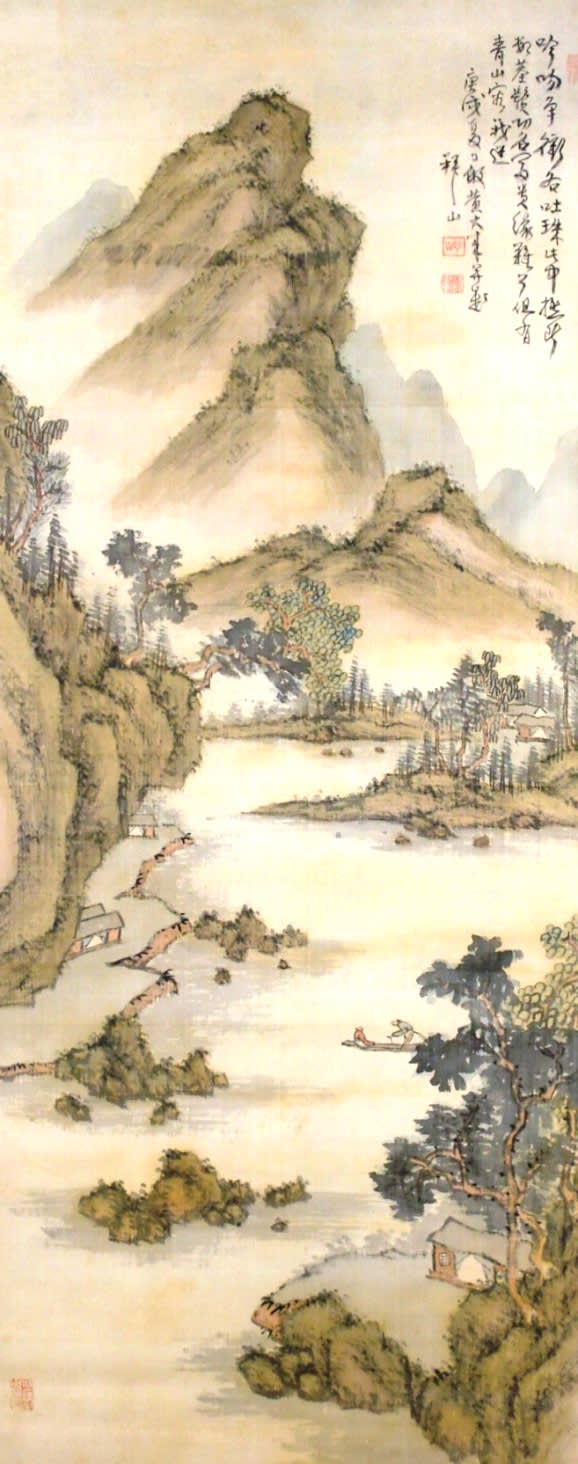

青緑山水図 吉嗣拝山筆

絹本着色 軸先塗 合箱二重箱

全体サイズ:縦2075*横670 画サイズ:縦1270*横505

「吟吻争衝各吐珠 此中極□数茎鬚 功名富貴縁難了 但有青山容我迷 庚戌夏日倣黄大来并題 拝山 押印(「拝山」の朱文白方印、「詩画」の白文朱方印)」と賛が記されており、吉嗣拝山が65歳(1910年 明治43年)の作と推察されます。左下にも遊印が押印されています。

黄大来のついては詳細は不明です。中国の画家「黄公望」?

漢詩も家内のおかげでここまで判読しましたが、意味は解読中

吉嗣拝山:1846-1915 幕末-大正時代の画家。弘化(こうか)3年生まれ。中西耕石に文人画をまなぶ。地震で右手をうしない,左手拝山と称された。明治10年ごろ清(しん)(中国)にわたり研究。山水・花鳥画を得意とし,とくに芦雁(ろがん)図にすぐれた。大正4年1月11日死去。70歳。

筑前(ちくぜん)(福岡県)出身。名は達。字(あざな)は士辞。別号に独掌庵。代表作に「富岳の図」。国内で、信州の児玉果亭、名古屋の山本梅荘

と共に地方南画家の三大家と称される。

補足資料

吉嗣拝山:弘化3年(1846)6月、町絵師として活躍した梅仙の長男として太宰府で生まれました。本名は達太郎といい、別名を士辞(しじ)、蘇道人(そどうじん)、古香(ここう)、獨臂翁(どくひおう)、獨掌居士(どくしょうこじ)、左手拝山(さしゅはいざん)とも称して広く親しまれました。

「獨臂」とは片腕という意味です。拝山の生涯については断片的にしか知られていませんが、父梅仙の豪放な画道生活のため家庭は貧しく、拝山は13歳から太宰府の三条町にあった六度寺の宿坊で働きはじめました。向学心に燃える拝山は、1~2年のち本田竹堂をたよって岩潭書塾(がんたんしょじゅく)に入り、19歳のときには、日田の広瀬淡窓にあこがれて咸宜園(かんぎえん)に入門しました。志しは高かったものの学資はなく、毎晩12時前後まで按摩の内職をしながら勉学を続けた。

入門3年後、小倉戦争が勃発し、その影響で日田も混乱したため、太宰府に帰郷。それは慶応3年(1867)のことでした。 ところが、太宰府も「五卿落ち」で騒然としていたので、22歳の春に中西耕石の門に入るため京都へ上った。やはり学資を補うため、一日に扇面50~60本を書かねばならなかったそうですが、拝山はここで初めて画道に志したと追憶しています。

やがて明治維新となり、政府は優秀な書生を採用しはじめたので、明治元年、拝山は耕石の門を出て備中倉敷県の役人となりました。赴任してみると、備前の兵が武装して役所を明け渡さないので、止むを得ず大庄屋の別荘を借りて「倉敷県」の門札をかけ、形ばかりの役所としたそうです。

翌年には東京へ出て半年ほど役人生活を送ったのち、亀谷塾に住み込んで30人ほどの塾生の世話をしながら勉強を再開しましたが、一年もしないうちに資金は底を尽いてしまったので、同4年(1871)2月から太政官記録編輯局に勤めるようになりました。

ところが、同年7月9日の出勤途中、大風雨によって神田橋内で倒壊した家屋の下敷きになり瀕死の重傷を負いました。そして、拝山は右腕を切断する大手術を受け(26歳)、4ヶ月間に及ぶ入院生活を送ることになりましたが、この事故を境に拝山の人生は大きくかわったようです。

退院後は英文を学んだりもしたようですが、やはり少年時代から親しんできた南画に一生を捧げることを決意し、みずからの右骨で作った骨筆をたずさえて各地を漫遊しました。

中央の画界では欧化主義が隆盛をきわめ、南画はすでに過去のものとなりつつある時代でした。しかし、拝山は同11年(33歳)の春から中国に遊学し、楊洲・蘇洲を経て杭州西湖の景観を目の当たりにし、傑士(けっし)とも交流を深めて詩・書・画の三道の研究に励みました。

帰国後も漫遊を続け、その甲斐あってか太宰府に帰郷してからは、全国から揮毫(きごう)依頼が山をなしたといわれます。藤瀬冠邨(ふじせかんそん)らの弟子を育て、晩年は浪花の商人、中村伊三郎が拝山のために建てた六甲山の別荘で悠々自適の日々を過ごすこともありましたが、大正4年(1915)1月11日、病のため70歳で生涯を閉じました。

拝山が亡くなる前年に語った、画家としての人生訓をご紹介しましょう。「畫家は猶藝者の如きものだ。餘り知られても困る、餘り知られぬでも困る。畫家としての一番楽しい時代は、何うしても漫遊中で、氣が向けば書き、向かねば書かぬといふのでないと、責め立てられて書くやうでは、なかなか堪ったものではない。(中略)何でも満身に力が篭った時でないと、眞ん物は出來ぬもので私の經験から見ても、窮餘の畫には、総じてよいものが出來るようである。(中略)繪にしても何にしても、具さに人生の辛酸を嘗めて來た後でないと、實際の味は出て來ないもので、容易にまたその味に食ひ入ることも出來ぬものである。」

「人生の辛酸を嘗めて來た後でないと、實際の味は出て來ないもので、容易にまたその味に食ひ入ることも出來ぬものである。」ということ・・・

南画の世界はまさしくそういう境地のならぬと味わえない世界のようです。また自然を味わうこと、学問をするとも必要のようです。今の都会人には無縁の世界のようです。だからこのような作品は打ち捨てられるかのような扱いを受けている状況なのでしょう。

ただ、失った腕の骨を筆にして持ち歩いていたというの奇異とも思えるところがあります。されど人間はなにかと苦労した人のほうが趣があるものです。

順風満帆に過ごしてこれた人はそれはそれで幸いですが、苦労があってこそ出る味というものもあるようです。上を向き他人を押しのけていく上昇志向の多い現代では、その味というものが少なくなっているかもしれませんね

本作品は南画作品のわりには非常に良い南画表具、柾目の二重箱に仕立てられた作品です。これらの仕立てだけでもかなり高価であったものと推察されます。

粗めの絹本に墨を滲ませた画法でうまく表現された青緑山水画です。

青緑山水図 吉嗣拝山筆

絹本着色 軸先塗 合箱二重箱

全体サイズ:縦2075*横670 画サイズ:縦1270*横505

「吟吻争衝各吐珠 此中極□数茎鬚 功名富貴縁難了 但有青山容我迷 庚戌夏日倣黄大来并題 拝山 押印(「拝山」の朱文白方印、「詩画」の白文朱方印)」と賛が記されており、吉嗣拝山が65歳(1910年 明治43年)の作と推察されます。左下にも遊印が押印されています。

黄大来のついては詳細は不明です。中国の画家「黄公望」?

漢詩も家内のおかげでここまで判読しましたが、意味は解読中

吉嗣拝山:1846-1915 幕末-大正時代の画家。弘化(こうか)3年生まれ。中西耕石に文人画をまなぶ。地震で右手をうしない,左手拝山と称された。明治10年ごろ清(しん)(中国)にわたり研究。山水・花鳥画を得意とし,とくに芦雁(ろがん)図にすぐれた。大正4年1月11日死去。70歳。

筑前(ちくぜん)(福岡県)出身。名は達。字(あざな)は士辞。別号に独掌庵。代表作に「富岳の図」。国内で、信州の児玉果亭、名古屋の山本梅荘

と共に地方南画家の三大家と称される。

補足資料

吉嗣拝山:弘化3年(1846)6月、町絵師として活躍した梅仙の長男として太宰府で生まれました。本名は達太郎といい、別名を士辞(しじ)、蘇道人(そどうじん)、古香(ここう)、獨臂翁(どくひおう)、獨掌居士(どくしょうこじ)、左手拝山(さしゅはいざん)とも称して広く親しまれました。

「獨臂」とは片腕という意味です。拝山の生涯については断片的にしか知られていませんが、父梅仙の豪放な画道生活のため家庭は貧しく、拝山は13歳から太宰府の三条町にあった六度寺の宿坊で働きはじめました。向学心に燃える拝山は、1~2年のち本田竹堂をたよって岩潭書塾(がんたんしょじゅく)に入り、19歳のときには、日田の広瀬淡窓にあこがれて咸宜園(かんぎえん)に入門しました。志しは高かったものの学資はなく、毎晩12時前後まで按摩の内職をしながら勉学を続けた。

入門3年後、小倉戦争が勃発し、その影響で日田も混乱したため、太宰府に帰郷。それは慶応3年(1867)のことでした。 ところが、太宰府も「五卿落ち」で騒然としていたので、22歳の春に中西耕石の門に入るため京都へ上った。やはり学資を補うため、一日に扇面50~60本を書かねばならなかったそうですが、拝山はここで初めて画道に志したと追憶しています。

やがて明治維新となり、政府は優秀な書生を採用しはじめたので、明治元年、拝山は耕石の門を出て備中倉敷県の役人となりました。赴任してみると、備前の兵が武装して役所を明け渡さないので、止むを得ず大庄屋の別荘を借りて「倉敷県」の門札をかけ、形ばかりの役所としたそうです。

翌年には東京へ出て半年ほど役人生活を送ったのち、亀谷塾に住み込んで30人ほどの塾生の世話をしながら勉強を再開しましたが、一年もしないうちに資金は底を尽いてしまったので、同4年(1871)2月から太政官記録編輯局に勤めるようになりました。

ところが、同年7月9日の出勤途中、大風雨によって神田橋内で倒壊した家屋の下敷きになり瀕死の重傷を負いました。そして、拝山は右腕を切断する大手術を受け(26歳)、4ヶ月間に及ぶ入院生活を送ることになりましたが、この事故を境に拝山の人生は大きくかわったようです。

退院後は英文を学んだりもしたようですが、やはり少年時代から親しんできた南画に一生を捧げることを決意し、みずからの右骨で作った骨筆をたずさえて各地を漫遊しました。

中央の画界では欧化主義が隆盛をきわめ、南画はすでに過去のものとなりつつある時代でした。しかし、拝山は同11年(33歳)の春から中国に遊学し、楊洲・蘇洲を経て杭州西湖の景観を目の当たりにし、傑士(けっし)とも交流を深めて詩・書・画の三道の研究に励みました。

帰国後も漫遊を続け、その甲斐あってか太宰府に帰郷してからは、全国から揮毫(きごう)依頼が山をなしたといわれます。藤瀬冠邨(ふじせかんそん)らの弟子を育て、晩年は浪花の商人、中村伊三郎が拝山のために建てた六甲山の別荘で悠々自適の日々を過ごすこともありましたが、大正4年(1915)1月11日、病のため70歳で生涯を閉じました。

拝山が亡くなる前年に語った、画家としての人生訓をご紹介しましょう。「畫家は猶藝者の如きものだ。餘り知られても困る、餘り知られぬでも困る。畫家としての一番楽しい時代は、何うしても漫遊中で、氣が向けば書き、向かねば書かぬといふのでないと、責め立てられて書くやうでは、なかなか堪ったものではない。(中略)何でも満身に力が篭った時でないと、眞ん物は出來ぬもので私の經験から見ても、窮餘の畫には、総じてよいものが出來るようである。(中略)繪にしても何にしても、具さに人生の辛酸を嘗めて來た後でないと、實際の味は出て來ないもので、容易にまたその味に食ひ入ることも出來ぬものである。」

「人生の辛酸を嘗めて來た後でないと、實際の味は出て來ないもので、容易にまたその味に食ひ入ることも出來ぬものである。」ということ・・・

南画の世界はまさしくそういう境地のならぬと味わえない世界のようです。また自然を味わうこと、学問をするとも必要のようです。今の都会人には無縁の世界のようです。だからこのような作品は打ち捨てられるかのような扱いを受けている状況なのでしょう。