修業之余閑 加納夏雄筆

絹本水墨淡彩軸装箱入二重箱 285*780

台風接近のため、今日はゴルフは中止

さて、今の政府は経済を減退させるのが得意のようで、無駄を削る官庁とのやり取りの言動にも、徳というものがまったくない

無駄を削るのは結構だが、今の政府が施策している各種手当てほど愚策な政策はない

内弁慶な政策で円高も止められず、中国に主張もできない・・腹の立つことばかり・・

さて気分を変えて作品を紹介します。

本作品は仙台の骨董店「汲古堂」より購入したものです。

それまで加納夏雄という名前は金工としての知識しかありませんでしたが、本作品の購入を契機として、画家としての確かな技量に感じ入った次第です。

「壬戌猛夏日寫於□□園南窓」とあり、文久2年の作であり、34歳の時です。描かれた場所等は不明です。

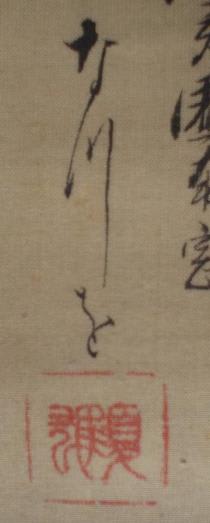

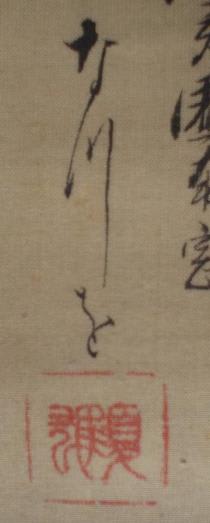

「修業之余閑」と「夏雄」の印章、「なつを」の落款があります。

本作品の題名は共箱ではありませんので、「修業之余閑」は私がつけた仮の題名です。

本来であれば、たとえば「嵐山?川下図」とかにすべきのでしょうが・・、加納夏雄が絵を金工の修練と考えていたらしく、そして修業時代と考えてか、このような印を押印した理由は定かでありませんが、この「修業之余閑」の印は面白いと思い、この仮題としました。

師である中島来章を越える画力があり、かなりの修練と自己研鑽を積んだ賜物でしょう。

表具は上表具であり大切にされてきたことが窺われます。

画家としては、それほど知られていませんが、刀や鍔の収集家にとって垂涎の作品?

私もいつか加納夏雄の鍔か彫金、金工細工が欲しいものと思っいて、本作品を床の間に掛けて、その細工物をその前に飾って悦の入りたいものです ・・年寄りくさいね

・・年寄りくさいね ・・さらにそれを身ながら日本刀を抜く・・

・・さらにそれを身ながら日本刀を抜く・・ ・・日本人だね

・・日本人だね

このような楽しみは最近まで誰にでも理解できるものと思っていましたが、どうもそうでもないらしい そりゃどうだね

そりゃどうだね

加納夏雄:文政11年(1828)京都に生まれ。

天保5年、七歳の時に刀剣商播磨屋、加納治助の養子となり装剣彫金に心を惹かれる様になる。11歳で金工家の奥村庄八の下で彫金の初歩的技術を学ぶ。14歳の時に大月派の 池田孝寿の門に入り金工技を学び師の一字を貰って「寿朗」と号するようになった。 また絵画を中島来章に習い、和漢の学術や「万葉集」「古今和歌集」などの歌道を儒学者 谷森種松に師事する。弘化3年頃独立し、京都に於いて金工を開業、その頃に夏雄と改名 したと思われる京都で数年の修業の後、安政元年(1854)に江戸に出て大成する。明治に入ると刀装製作は皇室その他からの僅かな物で近代化と共に一般工芸品に移っていった。また大蔵卿の大隈重信の指名により新貨幣鋳造の原型を委託され晩年まで起用される。 明治23年(1890)には東京美術学校開校の際教授となり、同年初の帝室技芸員に選ばれた。明治31年(1898)2月2日、特旨を以って正六位に叙せられ、 勲六等瑞宝章を賜ったが、翌3日に71歳で歿している。加納家は三男秋雄が継いだが 病気がちで、家業を廃止しなければならなかった。

絹本水墨淡彩軸装箱入二重箱 285*780

台風接近のため、今日はゴルフは中止

さて、今の政府は経済を減退させるのが得意のようで、無駄を削る官庁とのやり取りの言動にも、徳というものがまったくない

無駄を削るのは結構だが、今の政府が施策している各種手当てほど愚策な政策はない

内弁慶な政策で円高も止められず、中国に主張もできない・・腹の立つことばかり・・

さて気分を変えて作品を紹介します。

本作品は仙台の骨董店「汲古堂」より購入したものです。

それまで加納夏雄という名前は金工としての知識しかありませんでしたが、本作品の購入を契機として、画家としての確かな技量に感じ入った次第です。

「壬戌猛夏日寫於□□園南窓」とあり、文久2年の作であり、34歳の時です。描かれた場所等は不明です。

「修業之余閑」と「夏雄」の印章、「なつを」の落款があります。

本作品の題名は共箱ではありませんので、「修業之余閑」は私がつけた仮の題名です。

本来であれば、たとえば「嵐山?川下図」とかにすべきのでしょうが・・、加納夏雄が絵を金工の修練と考えていたらしく、そして修業時代と考えてか、このような印を押印した理由は定かでありませんが、この「修業之余閑」の印は面白いと思い、この仮題としました。

師である中島来章を越える画力があり、かなりの修練と自己研鑽を積んだ賜物でしょう。

表具は上表具であり大切にされてきたことが窺われます。

画家としては、それほど知られていませんが、刀や鍔の収集家にとって垂涎の作品?

私もいつか加納夏雄の鍔か彫金、金工細工が欲しいものと思っいて、本作品を床の間に掛けて、その細工物をその前に飾って悦の入りたいものです

・・年寄りくさいね

・・年寄りくさいね ・・さらにそれを身ながら日本刀を抜く・・

・・さらにそれを身ながら日本刀を抜く・・ ・・日本人だね

・・日本人だね

このような楽しみは最近まで誰にでも理解できるものと思っていましたが、どうもそうでもないらしい

そりゃどうだね

そりゃどうだね

加納夏雄:文政11年(1828)京都に生まれ。

天保5年、七歳の時に刀剣商播磨屋、加納治助の養子となり装剣彫金に心を惹かれる様になる。11歳で金工家の奥村庄八の下で彫金の初歩的技術を学ぶ。14歳の時に大月派の 池田孝寿の門に入り金工技を学び師の一字を貰って「寿朗」と号するようになった。 また絵画を中島来章に習い、和漢の学術や「万葉集」「古今和歌集」などの歌道を儒学者 谷森種松に師事する。弘化3年頃独立し、京都に於いて金工を開業、その頃に夏雄と改名 したと思われる京都で数年の修業の後、安政元年(1854)に江戸に出て大成する。明治に入ると刀装製作は皇室その他からの僅かな物で近代化と共に一般工芸品に移っていった。また大蔵卿の大隈重信の指名により新貨幣鋳造の原型を委託され晩年まで起用される。 明治23年(1890)には東京美術学校開校の際教授となり、同年初の帝室技芸員に選ばれた。明治31年(1898)2月2日、特旨を以って正六位に叙せられ、 勲六等瑞宝章を賜ったが、翌3日に71歳で歿している。加納家は三男秋雄が継いだが 病気がちで、家業を廃止しなければならなかった。