11月16日(火曜日)

長谷寺駅に戻り、大和八木・西大寺で乗り換えて近鉄奈良駅に。

改札を出て、どっちに行こうかと思っていると”せんとくん”が迎えてくれ、色々なガイドマップが揃っている中、本当

は「平城遷都1300年祭」に行くべきなんでしょうが、今回はチョッと無視して行きたい所に行ってみようと思う。

地上に出ると大宮通りから直ぐに右折して東向通りを抜けて三条通りにぶつかり左折。JR奈良駅からのこの通りも

ゆっくり歩くと楽しくなる通りだ。”猿沢池”に向かって歩くと左側に「奈良県里程元標」があり、興福寺の南円堂から

鐘の音が。去年、奈良に来た時には”法隆寺”だったのでこの辺りには来なかったが、50年以上前に中学生の時

の修学旅行で来た時の”興福寺の五重塔をバックにした猿沢池”での集合写真のイメージが好きで、この辺りに来

た時には必ず訪れる事にしている。時間が有れば、ここから南に位置する”奈良町”を散策するのも大変面白い。

猿沢池を亀と鳩を見ながら一周し、階段を昇って【興福寺】に。

≪興福寺は、法相宗の大本山として知られる。その前身は飛鳥の「厩坂寺」であり、更に遡ると天智朝の山背国「

山階寺」が起源となります。その山階寺は、天智八年(669)に藤原鎌足が重い病気を患った際に、夫人である鐘

大王が夫の回復を祈源して、釈迦三尊、四天王などの諸仏を安置する為に造営したものと伝えられており、この

名称は後世においても興福寺の別称として使われています。その後”壬申の乱”(672)の後、飛鳥に都が戻った

際に、山階寺も移築され、その地名を取って”厩坂寺”とされました。更に、平城遷都の際、和銅三年(710)藤原

不比等の計画によって移されるとともに、「興福寺」と名付けられたものです。

天皇や工合、また藤原氏の人々の手によって次々に堂塔が建てられ整備が進められ、奈良時代には四大寺、

平安時代には七大寺の一つに数えられ、特に摂関家藤原北家との関係が深かったために、手厚く保護され、

寺勢は益々盛んになります。平安時代には春日社の実験を手中におさめ、大和国を領するほどになり、又、

鎌倉・室町時代には幕府は大和国に守護を置かず、興福寺がその任に当りました。文禄四年(1595)の検地で

春日社興福寺合体の知行として2万1千余石と定められ、徳川政権下においてもその面は保たれてました。

その後、明治時代はじめの神仏分離令、廃仏毀釈、社寺上地令などで、興福寺は荒れましたが、その後は

寺僧有縁の人々の努力で復興が進展し、新たな興福寺としてその歴史を刻み続けています。≫

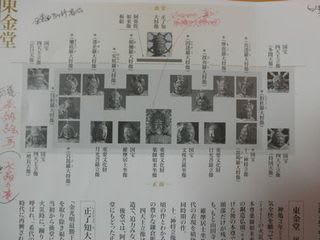

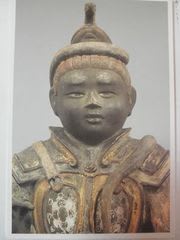

毎年恒例となった「国宝特別公開」では、”五重塔(国宝)の初層と、東金堂(国宝)の後堂を開扉。踊大将とし

て氏られる正了知大将像(ショウリョウチタイショウゾウ)が50年振りに東金堂後堂に戻って公開されます。”

まず、共通の入場券を買い、五重塔に入り初層を一周。次に隣りの東金堂に入ると並んだ仏像に圧倒される。

≪五重塔:釈迦の舎利(遺骨)で特に”歯”が納められている。藤原不比等の娘で聖武天皇の妃とあった光明

皇后が、天平二年(730)に建立。高さは50.1mだが真中を貫く柱は、直径84㎝、周囲260㎝で、3及び5層

目で繋がれております。初層の四方には創建当初の伝統を受け継ぐ薬師三尊像・釈迦三尊像・阿弥陀三尊像・

弥勒三尊像が安置され、通常は阿弥陀三尊像のみ見る事が出来る≫

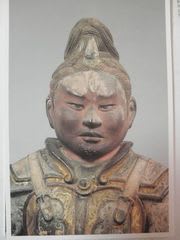

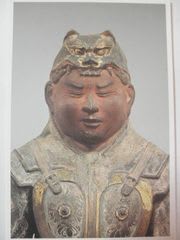

≪東金堂:神亀三年(726)聖武天皇が叔母の元正太上天皇の病気全快を願って建立。薬師如来坐像の脇侍の

日光・月光菩薩立像は飛鳥の山田寺から治承四年(1180)運ばれた像で、維摩居士坐像は建久七年(1196)

文殊菩薩坐像も同時期の作。十二神将立像は波夷羅大将の銘文から建永二年(1207)頃の作と分かり、定慶

一門が関係した可能性が高く、十二体全てが残る。四天王立像は頭体主要部を一本のヒノキから造る”一木

造” で迫力みなぎる平安初期彫刻の代表作。後堂には、阿弥陀如来像の板絵の他、50年振りに東金堂に

戻った 正了知大将像を特別に公開。≫

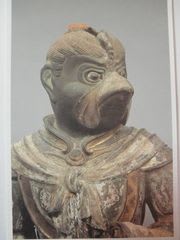

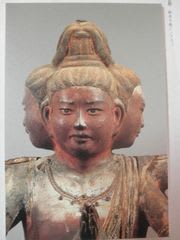

≪正了知大将像:「金光明最勝王経」等に説かれる仏法の守護神で、苦難を取り除き福を授ける神として信仰さ

れる。東金堂創建当初から後堂に安置されたという。寛仁元年(1017)の火災時に、躍り出で焼失を免れた事

から「踊り大将」と呼ばれ、「希代の霊像」とたたえられた。現在の像は、室町時代に再興されたもの。≫

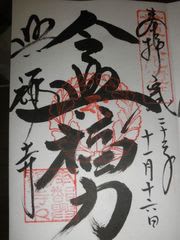

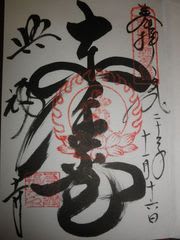

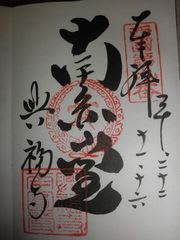

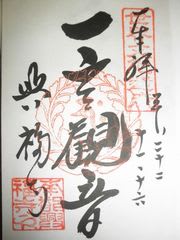

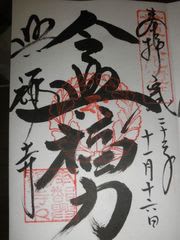

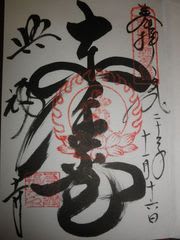

東金堂前のテントで朱印を貰いに行くと、その場で3種類有るとの事で、3種類頂く。

10年前から「天平の文化空間の再構成」として進めてきた建築中の中金堂の立柱式が10月に行われたとの

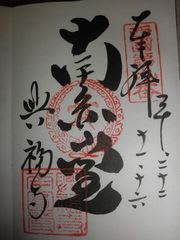

事だが、まだ5~7年後の完成になるらしい。他にも朱印が有るというので”南円堂”へ参拝。

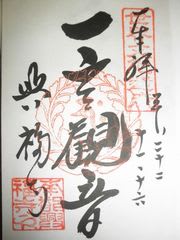

隣りの”一言観音”へも参拝する。

隣りの”一言観音”へも参拝する。

次に阿修羅が展示されている【国宝館】に入る。

≪国宝館:地下には、旧食堂の奈良時代以降の遺構がそのままの形で保存されています。館内には、旧食堂

の 本尊千手観音菩薩像を中心に、興福寺の歴史を伝える絵画、仏像、工芸品、典籍、文書、歴史資料、考

古遺物などが収蔵されています。奈良時代の阿修羅像等の乾漆八部衆や乾漆十大弟子像、梵鐘、華原馨、

平安時代の銅造燈籠や火袋扉、板彫十二神将像、鎌倉時代の木造金剛力士像、木造天燈鬼・龍燈鬼像、更

に飛鳥の山田寺から運ばれた7世紀の銅造仏頭等の国宝や、その他に重要文化財の木造阿弥陀如来像や

木造薬師如来像、梵天像、帝釈天像なども安置されている。≫

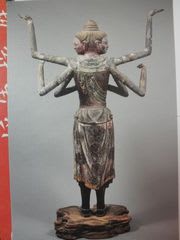

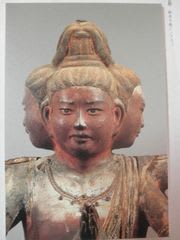

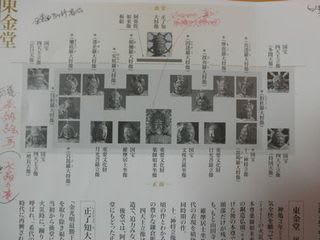

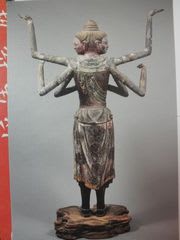

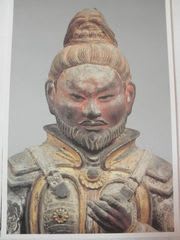

今回は阿修羅が含まれている「乾漆八部衆」を絵はがきの写真から載せてみます。まずは阿修羅立像表・裏

から

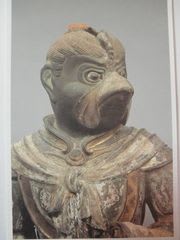

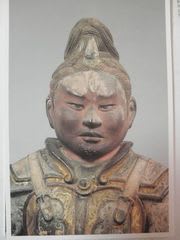

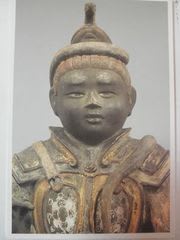

続いて「乾漆八部衆」を順に

続いて「乾漆八部衆」を順に

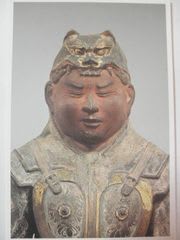

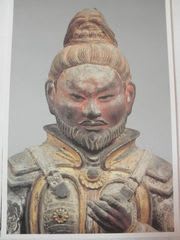

カルラ像 キンナラ像 サカラ像 アシュラ像

ケンダツバ像 クバンダ像 ヒバカラ像 ゴブジョウ像

国宝館を出て、次は春日大社に向かう前にチョッと寄り道。登大路に出る手前の公園で初めて鹿を見た。興福寺

では一切鹿を見なかった。登大路を渡り、向かいにある奈良県庁に入り、エレベーターで屋上に。先日テレビで

やっていた、”観光の穴場”として屋上から360度見渡せるとの情報を見ていたので上がって見た。天気も良

いので、確かに眺望も素晴らしく、他にも何人もの方が屋上を廻っていた。北東方面に東大寺の大屋根が見え、

東南方面に奈良国立博物館の洋館の屋根が見える。県丁を出て大宮通りを歩き、先程見えた国立博物館の前を

通り過ぎ、左へ東大寺の大仏殿春日大社前交差点を斜め右の春日大社への通りをに入る。所々に鹿が歩いてお

り、真直ぐ進むと、右からの表参道と合流。樹木で薄暗い道を、両側の石燈籠に迎えられて【春日大社】へ。

≪今からおよそ千三百年前、奈良に都が出来た頃、日本の国の繁栄と国民の幸せを願って、遠く鹿島神宮から

武甕槌命(タケミカヅチノミコト)様を、神山御蓋山の山頂浮雲峰にお迎えし、やがて天平の文化華やかなる神護景雲

二年(768)十一月九日、中腹となる今の池には壮麗な社殿を造営して香取神宮から経津主命(フツヌシノミコト)、

また、枚岡神社から天児屋根命(アメノコヤネノミコト)様・比売神(ヒメガミ)様の尊い神々様をお招きし、併せお祀り

申し上げたのが当社の始まりです。

武甕槌命・経津主命は日本の国を秩序ある国にする為にあらゆる神々と交渉され、平和裡に治められた。

天児屋根命は神事と政治を守り導かれる神様として。

比売神は、天児屋根命の妃神で、平和と愛の神様としてお祀りされ、

それぞれの霊験を仰ぎ御加護を頂いてまいりました。この四柱の神々様は、それぞれ端正な春日造の御本殿に

鎮座されており、最も尊崇すべき神々として春日皇大神と申し上げ、また、春日四所明神、春日大明神とも申し

上げてまいりました。≫

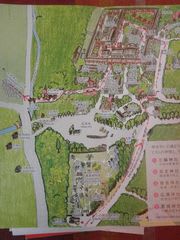

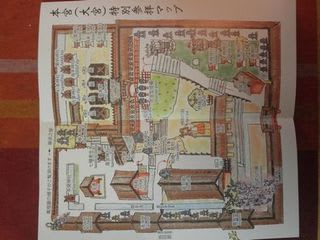

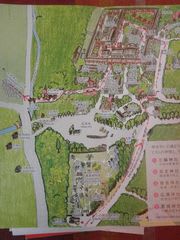

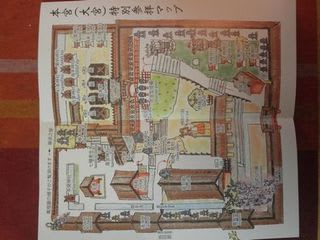

春日大社敷地散策図 本宮(大宮)特別参拝マップ 春日大社”朱印”

南門から入り、幣殿に参拝し、社務所で朱印を頂き、左に出る手前に”砂ずりの藤”という藤の木が有り、由来

は藤の花が長く垂れ下がり、砂に届きそうになるので名がついた。一番長かったのが昭和15年の1m72㎝。

一度南門に戻り、参拝受付所で入場料を払って本宮特別参拝に。中門から樹令千年の本社大杉。何年前から

そうなったのか分からないが、大杉の根本から直会殿の屋根を突き破って伸びている樹はイブキ(ビャクシン)という。

春日大社の”萬燈籠”を見て歩き、外に出て西回廊から若草山方面に参道を歩く、総宮神社・一言主神社から

水谷神社前を抜けると、紅葉に包まれた”水谷茶屋”という休憩所の前に、水谷川に架かる水谷橋があり、春日

奥山に通ずる遊歩道を渡ると、若草山への階段を昇る。先程県庁屋上から見えた若草山が見えてきて、始めて

か?、何か覚えがあるが。山裾の通り沿いには色づいたモミジが何本かあり、裸山とのコントラストが良い。

この辺りには刀鍛冶(菊一文珠・三条小鍛冶)の店が並んでいる。

それにしても、消えてしまった写真が使えないのは何と言っていいのか、何としても残念で仕方がない。この

後は東大寺に行きましたが、次に書きたいと思います。一先ず終ります。第四弾を。

長谷寺駅に戻り、大和八木・西大寺で乗り換えて近鉄奈良駅に。

改札を出て、どっちに行こうかと思っていると”せんとくん”が迎えてくれ、色々なガイドマップが揃っている中、本当

は「平城遷都1300年祭」に行くべきなんでしょうが、今回はチョッと無視して行きたい所に行ってみようと思う。

地上に出ると大宮通りから直ぐに右折して東向通りを抜けて三条通りにぶつかり左折。JR奈良駅からのこの通りも

ゆっくり歩くと楽しくなる通りだ。”猿沢池”に向かって歩くと左側に「奈良県里程元標」があり、興福寺の南円堂から

鐘の音が。去年、奈良に来た時には”法隆寺”だったのでこの辺りには来なかったが、50年以上前に中学生の時

の修学旅行で来た時の”興福寺の五重塔をバックにした猿沢池”での集合写真のイメージが好きで、この辺りに来

た時には必ず訪れる事にしている。時間が有れば、ここから南に位置する”奈良町”を散策するのも大変面白い。

猿沢池を亀と鳩を見ながら一周し、階段を昇って【興福寺】に。

≪興福寺は、法相宗の大本山として知られる。その前身は飛鳥の「厩坂寺」であり、更に遡ると天智朝の山背国「

山階寺」が起源となります。その山階寺は、天智八年(669)に藤原鎌足が重い病気を患った際に、夫人である鐘

大王が夫の回復を祈源して、釈迦三尊、四天王などの諸仏を安置する為に造営したものと伝えられており、この

名称は後世においても興福寺の別称として使われています。その後”壬申の乱”(672)の後、飛鳥に都が戻った

際に、山階寺も移築され、その地名を取って”厩坂寺”とされました。更に、平城遷都の際、和銅三年(710)藤原

不比等の計画によって移されるとともに、「興福寺」と名付けられたものです。

天皇や工合、また藤原氏の人々の手によって次々に堂塔が建てられ整備が進められ、奈良時代には四大寺、

平安時代には七大寺の一つに数えられ、特に摂関家藤原北家との関係が深かったために、手厚く保護され、

寺勢は益々盛んになります。平安時代には春日社の実験を手中におさめ、大和国を領するほどになり、又、

鎌倉・室町時代には幕府は大和国に守護を置かず、興福寺がその任に当りました。文禄四年(1595)の検地で

春日社興福寺合体の知行として2万1千余石と定められ、徳川政権下においてもその面は保たれてました。

その後、明治時代はじめの神仏分離令、廃仏毀釈、社寺上地令などで、興福寺は荒れましたが、その後は

寺僧有縁の人々の努力で復興が進展し、新たな興福寺としてその歴史を刻み続けています。≫

毎年恒例となった「国宝特別公開」では、”五重塔(国宝)の初層と、東金堂(国宝)の後堂を開扉。踊大将とし

て氏られる正了知大将像(ショウリョウチタイショウゾウ)が50年振りに東金堂後堂に戻って公開されます。”

まず、共通の入場券を買い、五重塔に入り初層を一周。次に隣りの東金堂に入ると並んだ仏像に圧倒される。

≪五重塔:釈迦の舎利(遺骨)で特に”歯”が納められている。藤原不比等の娘で聖武天皇の妃とあった光明

皇后が、天平二年(730)に建立。高さは50.1mだが真中を貫く柱は、直径84㎝、周囲260㎝で、3及び5層

目で繋がれております。初層の四方には創建当初の伝統を受け継ぐ薬師三尊像・釈迦三尊像・阿弥陀三尊像・

弥勒三尊像が安置され、通常は阿弥陀三尊像のみ見る事が出来る≫

≪東金堂:神亀三年(726)聖武天皇が叔母の元正太上天皇の病気全快を願って建立。薬師如来坐像の脇侍の

日光・月光菩薩立像は飛鳥の山田寺から治承四年(1180)運ばれた像で、維摩居士坐像は建久七年(1196)

文殊菩薩坐像も同時期の作。十二神将立像は波夷羅大将の銘文から建永二年(1207)頃の作と分かり、定慶

一門が関係した可能性が高く、十二体全てが残る。四天王立像は頭体主要部を一本のヒノキから造る”一木

造” で迫力みなぎる平安初期彫刻の代表作。後堂には、阿弥陀如来像の板絵の他、50年振りに東金堂に

戻った 正了知大将像を特別に公開。≫

≪正了知大将像:「金光明最勝王経」等に説かれる仏法の守護神で、苦難を取り除き福を授ける神として信仰さ

れる。東金堂創建当初から後堂に安置されたという。寛仁元年(1017)の火災時に、躍り出で焼失を免れた事

から「踊り大将」と呼ばれ、「希代の霊像」とたたえられた。現在の像は、室町時代に再興されたもの。≫

東金堂前のテントで朱印を貰いに行くと、その場で3種類有るとの事で、3種類頂く。

10年前から「天平の文化空間の再構成」として進めてきた建築中の中金堂の立柱式が10月に行われたとの

事だが、まだ5~7年後の完成になるらしい。他にも朱印が有るというので”南円堂”へ参拝。

隣りの”一言観音”へも参拝する。

隣りの”一言観音”へも参拝する。

次に阿修羅が展示されている【国宝館】に入る。

≪国宝館:地下には、旧食堂の奈良時代以降の遺構がそのままの形で保存されています。館内には、旧食堂

の 本尊千手観音菩薩像を中心に、興福寺の歴史を伝える絵画、仏像、工芸品、典籍、文書、歴史資料、考

古遺物などが収蔵されています。奈良時代の阿修羅像等の乾漆八部衆や乾漆十大弟子像、梵鐘、華原馨、

平安時代の銅造燈籠や火袋扉、板彫十二神将像、鎌倉時代の木造金剛力士像、木造天燈鬼・龍燈鬼像、更

に飛鳥の山田寺から運ばれた7世紀の銅造仏頭等の国宝や、その他に重要文化財の木造阿弥陀如来像や

木造薬師如来像、梵天像、帝釈天像なども安置されている。≫

今回は阿修羅が含まれている「乾漆八部衆」を絵はがきの写真から載せてみます。まずは阿修羅立像表・裏

から

続いて「乾漆八部衆」を順に

続いて「乾漆八部衆」を順にカルラ像 キンナラ像 サカラ像 アシュラ像

ケンダツバ像 クバンダ像 ヒバカラ像 ゴブジョウ像

国宝館を出て、次は春日大社に向かう前にチョッと寄り道。登大路に出る手前の公園で初めて鹿を見た。興福寺

では一切鹿を見なかった。登大路を渡り、向かいにある奈良県庁に入り、エレベーターで屋上に。先日テレビで

やっていた、”観光の穴場”として屋上から360度見渡せるとの情報を見ていたので上がって見た。天気も良

いので、確かに眺望も素晴らしく、他にも何人もの方が屋上を廻っていた。北東方面に東大寺の大屋根が見え、

東南方面に奈良国立博物館の洋館の屋根が見える。県丁を出て大宮通りを歩き、先程見えた国立博物館の前を

通り過ぎ、左へ東大寺の大仏殿春日大社前交差点を斜め右の春日大社への通りをに入る。所々に鹿が歩いてお

り、真直ぐ進むと、右からの表参道と合流。樹木で薄暗い道を、両側の石燈籠に迎えられて【春日大社】へ。

≪今からおよそ千三百年前、奈良に都が出来た頃、日本の国の繁栄と国民の幸せを願って、遠く鹿島神宮から

武甕槌命(タケミカヅチノミコト)様を、神山御蓋山の山頂浮雲峰にお迎えし、やがて天平の文化華やかなる神護景雲

二年(768)十一月九日、中腹となる今の池には壮麗な社殿を造営して香取神宮から経津主命(フツヌシノミコト)、

また、枚岡神社から天児屋根命(アメノコヤネノミコト)様・比売神(ヒメガミ)様の尊い神々様をお招きし、併せお祀り

申し上げたのが当社の始まりです。

武甕槌命・経津主命は日本の国を秩序ある国にする為にあらゆる神々と交渉され、平和裡に治められた。

天児屋根命は神事と政治を守り導かれる神様として。

比売神は、天児屋根命の妃神で、平和と愛の神様としてお祀りされ、

それぞれの霊験を仰ぎ御加護を頂いてまいりました。この四柱の神々様は、それぞれ端正な春日造の御本殿に

鎮座されており、最も尊崇すべき神々として春日皇大神と申し上げ、また、春日四所明神、春日大明神とも申し

上げてまいりました。≫

春日大社敷地散策図 本宮(大宮)特別参拝マップ 春日大社”朱印”

南門から入り、幣殿に参拝し、社務所で朱印を頂き、左に出る手前に”砂ずりの藤”という藤の木が有り、由来

は藤の花が長く垂れ下がり、砂に届きそうになるので名がついた。一番長かったのが昭和15年の1m72㎝。

一度南門に戻り、参拝受付所で入場料を払って本宮特別参拝に。中門から樹令千年の本社大杉。何年前から

そうなったのか分からないが、大杉の根本から直会殿の屋根を突き破って伸びている樹はイブキ(ビャクシン)という。

春日大社の”萬燈籠”を見て歩き、外に出て西回廊から若草山方面に参道を歩く、総宮神社・一言主神社から

水谷神社前を抜けると、紅葉に包まれた”水谷茶屋”という休憩所の前に、水谷川に架かる水谷橋があり、春日

奥山に通ずる遊歩道を渡ると、若草山への階段を昇る。先程県庁屋上から見えた若草山が見えてきて、始めて

か?、何か覚えがあるが。山裾の通り沿いには色づいたモミジが何本かあり、裸山とのコントラストが良い。

この辺りには刀鍛冶(菊一文珠・三条小鍛冶)の店が並んでいる。

それにしても、消えてしまった写真が使えないのは何と言っていいのか、何としても残念で仕方がない。この

後は東大寺に行きましたが、次に書きたいと思います。一先ず終ります。第四弾を。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます