訪問日:令和4年9月25日(日)

出 発:山陽電鉄「須磨浦公園駅」

到 着:神戸電鉄「鵯越駅」

第1歩は「六甲全山縦走路」の須磨浦公園駅から鵯越駅までを歩きます。大阪湾を目の前にほぼ標高0mからのスタートです。標高300m前後の低山ばかりですが、単独峰が続くためアップダウンの連続であり、高低差が結構大きいコースになります。後半はニュータウンを抜けますが、ほぼ平坦な道はありません。「六甲全山縦走路」は案内表示は完備されているものの簡素なものや張り紙程度のものも多いので見落とさないように注意しましょう。今日はきっと素晴らしい景色が迎えてくれるでしょう。

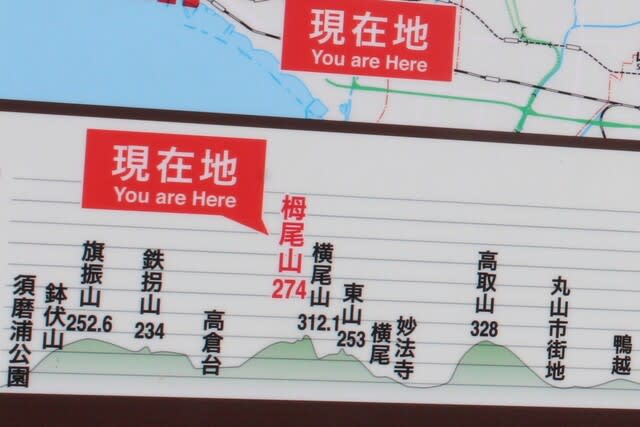

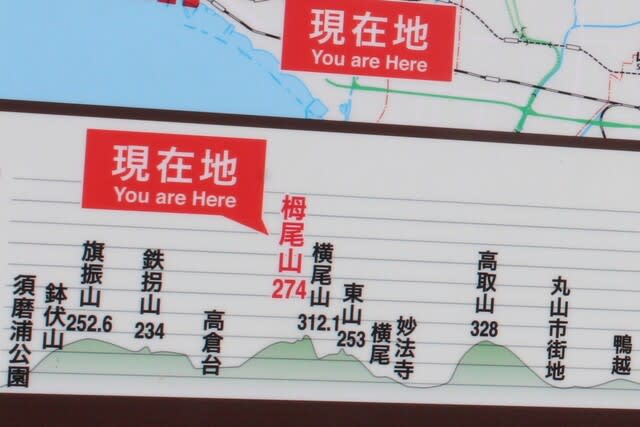

今日歩くコースです(栂尾山頂上に設置された案内図を拡大したものです)。高取山、厳しそうな感じがします。

今日のスタートは山陽電鉄「須磨浦公園駅」。「須磨区編」のスタート地点でもあります。駅の隣からは、これから登る「鉢伏山」まで「須磨浦ロープウェイ」が運行されています。

駅前ロータリーに立てば目の前は「海」。ここで六甲山地は海に沈みます(正確には隆起)。つまり、ここはすでに六甲山地の一部なのです。午前8時45分、今日も元気にスタート。ここは神戸市須磨区。

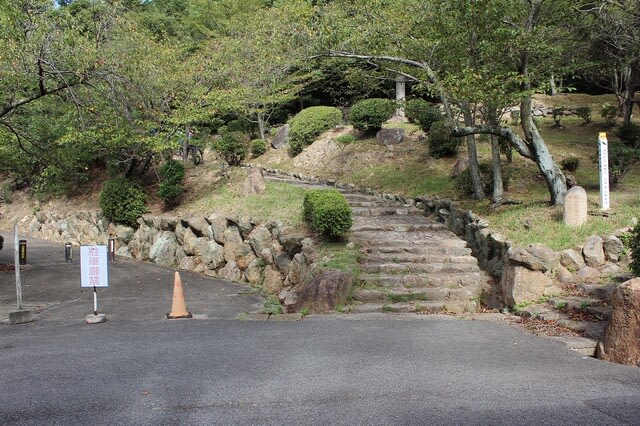

駐車場の右に見える、車道と歩道に分離された坂道を上っていきます。

先ほど乗ってきた山陽電鉄の線路を橋で越えれば、すぐ右に「ちかみち」と書かれた山に入る階段があるのですが、そちらには入らずそのまま真っ直ぐ車道を進みましょう。

途中、「与謝蕪村の歌碑」がありました。後方は休園中の「須磨海づり公園」跡です。

3~4分歩けば右に公衆トイレがあり、その前で道は大きくヘアピンカーブするので道なりに進み、もうしばらく車道を歩きます。

駅から5~6分で元売店でしょうか自動販売機がある建物が見えてきます。

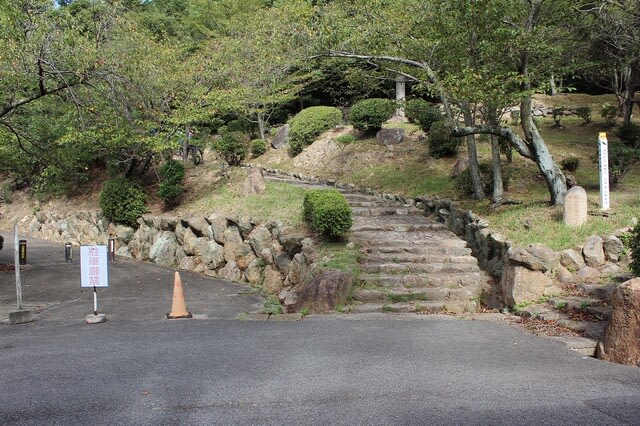

その向かいに車止めがある車道と2つの散策道がありますが、案内表示に従い真ん中の階段を上ります。さあ、ここから「六甲全山縦走路(六甲全縦)」のスタートです。(午前8時51分)

途中、展望広場へ続く分かれ道がありますが、そのまま階段の道を上っていきます。

その先に案内表示が立つ分岐点があるので右に曲がります。

結構きつい階段が続きますが、そのまま上って行きましょう。今日は秋晴れの日曜日なので、多くのハイカーが訪れており「おひとり様」の私にとっては心強いです。

やがて展望台に着きますが、木々にさえぎられあまり展望は効きません。

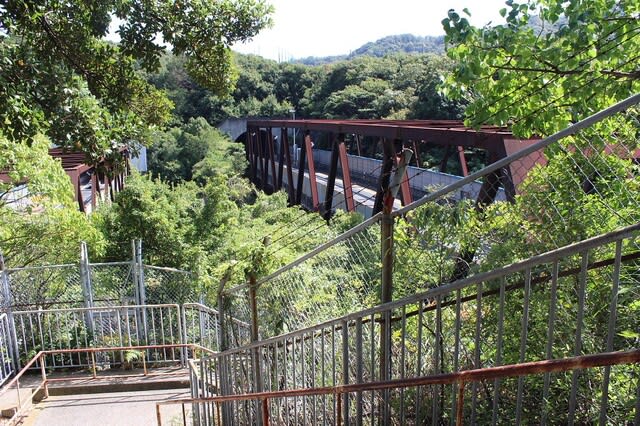

その先をさらに進めば回転展望台や観光リフトへ繋がる「カーレーター」という乗り物の乗り場に着きます。

その上にある「東部展望台」から神戸の市街地方向を眺めると、神戸の各区が六甲山地から大阪湾に向かって広がる様子がよくわかります。これまでこの町を歩いてきたんだな。何か感動で涙が出てきそうです。今まで歩いてきた「町が見えるぞ」

反対側に目を移せば淡路島と明石海峡大橋。素晴らしい景色が広がります。

一旦、六甲全縦から外れ鉢伏山山頂方向に向かいます。

「鉢伏山頂」に着きました。260mと書かれていますが地図では256mです。今日最初の「登頂」です。(午前9時16分)

六甲全縦に戻り、さらに山道を進みます。

稜線を進むコースがよくわかります。

「旗振山(252.6m)」に着きました。四捨五入していますね。(午前9時25分)

後ろには「旗振茶屋」。六甲全縦にはこのような「茶屋」がいくつもあるので助かります。

ここからの眺めも素晴らしいですよ。

すぐ横には「旗振山延命地蔵尊」。ここは垂水区です。お参りしましょう。

案内表示に従って六甲全縦を進めば「一の谷」との分岐点。源平合戦の「一ノ谷の戦い」で源義経が「鵯越の逆落とし」という奇襲攻撃で軍馬と駆け下りた絶壁は、鉄拐山という山の東南斜面だと言われています。

そして3分ほどでその「鉄拐山(234m)」。ここも素晴らしい眺めです。(午前9時40分)

案内表示に従って先に進みましょう。石標もあります。

やはり右側は急峻な崖になっています。ここを源義経は架け下りたのでしょうか。この下は県道や第二神明道路のトンネルが走っているそうです。

やがて緩やかな石段が現れます。

しばらく歩けば右に展望台。

そのまま進んで行けば「おらが茶屋」に出ます。トイレと自動販売機がありますが、お店は改修工事でお休みのようです。

屋上は展望台になっており、ここから神戸の町や淡路島。そしてこの後歩く「高倉台」というニュータウン越しに、次に登る「栂尾山」が望めます。ここで3本持ってきたソーセージのうち1本を食べました。

「弘法筆を選ばず」「歩紀人靴を選ばず」。私はこれまで安価な靴を何足も履き潰してきましたが、今回の六甲全山縦走ではモンベルのトレッキングシューズを新調しました。服部天神宮での健脚祈願にもお伴してもらいました。

おかげでモンベルメンバーズカード(バッジ)もゴールドからプレミアムプラチナに昇格です。

神戸沖にできた人工島の「土取り現場」は、新しい町として生まれ変わりました。

おらが茶屋前を進んで行けば「高倉山」の石碑。高倉山自体は標高291.5mですが、碑文によるとこの石碑は200.12mの位置にあるそうです。

石碑前から狭い階段を下りていきます。

途中、道が交わってきますが、とにかく真っ直ぐ進みます。

案内表示に従って左へ。

陸橋で高倉台環状線という周回道路を渡ります。ここからは高倉台というニュータウンを歩きます。

一般の住宅地なので特に目印はありませんが、基本的にまっすぐ進みます。回りは団地です。

さらに陸橋を渡れば右に「スーパーKOHYO高倉台店」。貴重な補給基地です。この先、当分トイレはありません。(午前10時20分)

団地の商店街から郵便局、交番、銀行を左に見ながら進みます。

次も陸橋で道路を越えます。集合住宅から戸建ての住宅街に変わりました。

そしてまた陸橋でバス道を越えましょう。

階段で周回道路に下りれば「高倉台5丁目バス停」。バス道を左に見ながらまっすぐ西へ進みます。

バス停から100mちょっとで右に狭い階段が見えてきます。ここから山歩きになりますが最初はほとんど「階段」です。(午前10時35分)

かなり急な階段だな。

幅が狭いので追い抜く人やすれ違う人がいれば譲り合いましょう。途中何カ所か「踊り場」のようになっているので、小休止しながらやり過ごせば良いでしょう。

振り返れば素晴らしい眺めです。

階段が終わり、山道を進んで行きます。

「栂尾山(274m)」に到着です。(午前10時49分)

山頂横の展望台からの眺めも最高です。明石海峡、明石海峡大橋、淡路島。そして先ほど歩いた鉢伏山から高倉山までの山塊が左に見えます。

アップダウンを繰り返しながら進んで行くと案内表示のない二又に出ました。どちらもしっかりとした道でしたので、私は上へ進む右のルートを取りました。このルートは途中「コブ」を越えるので眺めは良いですが道は険しいです。

そして3~4分歩けば左からハイカーが。結局ここで合流するようです。あの二又は左に進むべきでした。「案内表示が欲しいな」。

合流してからすぐ「横尾山(312m)」に登頂です。(午前11時9分)

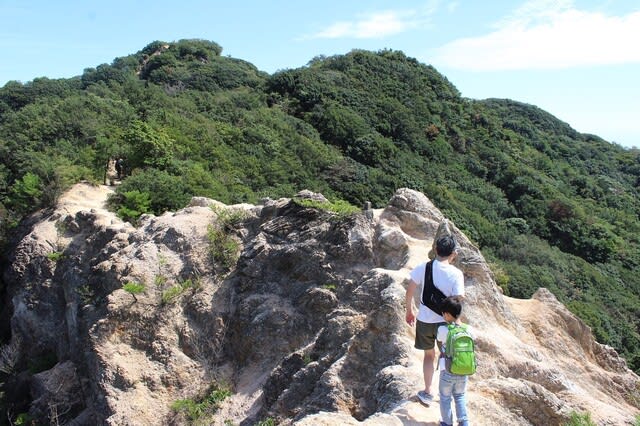

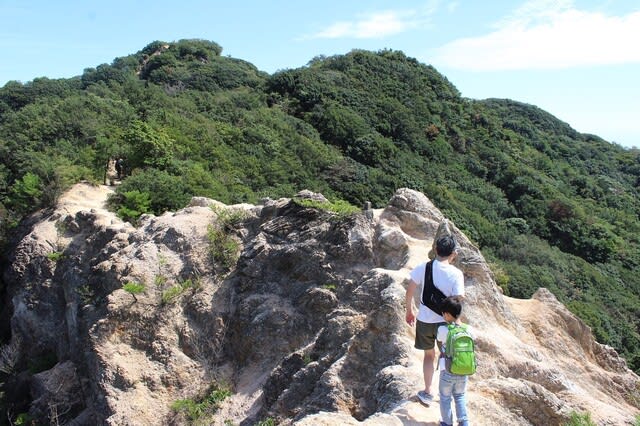

「須磨アルプス」方向に進めば、やがて鎖が打たれた岩場が現れます。

ここからは、岩場に手をついて身体を支えたり、鎖・ロープをつかみながらのコースとなるので手袋が必要です。ただ軍手で十分です。私の手袋は100均で買ったものです。

岩場に手をつきながら下って行きます。

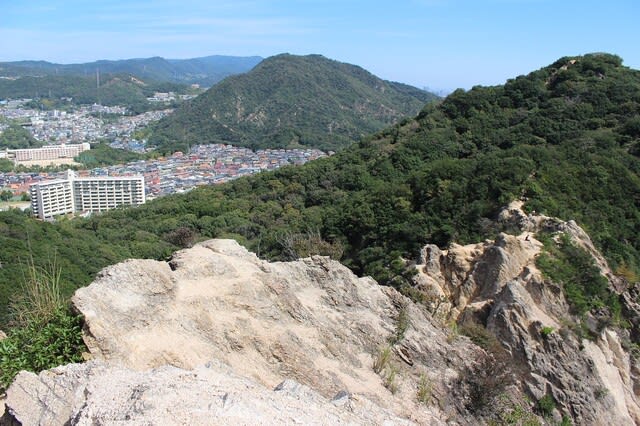

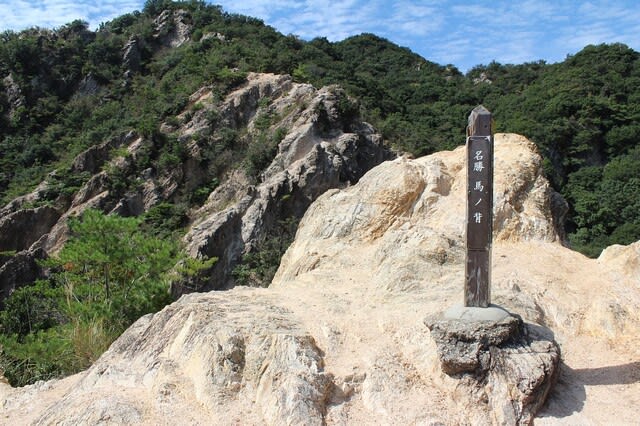

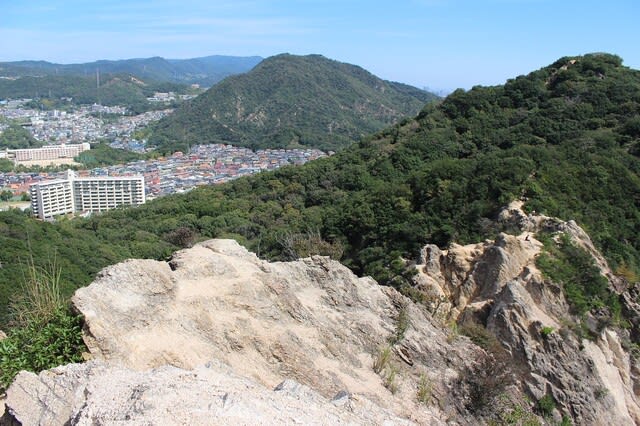

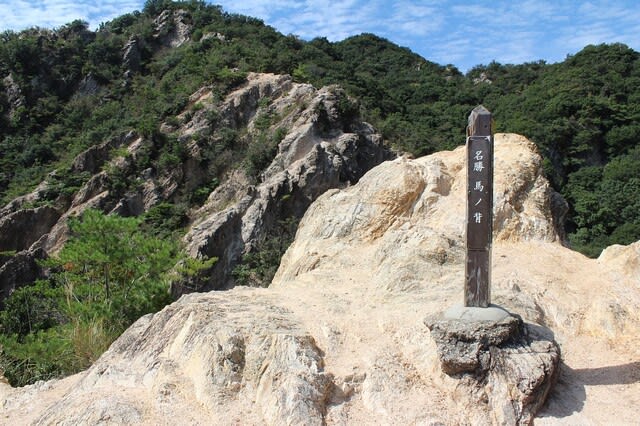

そしてさらに進んで行けば岩場むき出しのルートが見えてきます。横尾山から東山までは「須磨アルプス」と呼ばれる奇峡です。露出した花崗岩が風化したそうです。

左には住宅街。

右には遠くに大阪湾。対照的な風景が広がります。

日本というか地球ではないような風景が続きます。

このルートは「馬ノ背」と呼ばれるようです。

狭く険しいルートなので足を踏み外さないように注意して歩きましょう。

風化した花崗岩は、ちょっと手で触ればぽろぽろと崩れます。

しばらくすると展望台が現れますが、休憩は日陰でしたほうが気持ちいいですね。

とくに標識はありませんがピークに到着しました。おそらく「東山(253m)」でしょう。今歩いてきた須磨アルプスの全景が見渡せます。(午前11時39分)

ここも分岐点ですが案内表示があるので大丈夫ですよ。

坂を下っていきますが、杭を固定するための鉄筋がむき出しになっているところがいくつかあるので注意して歩きましょう。

後半はジグザクに下りながら高度を下げていきます。

道が交わってくれば案内表示があるので、道を間違うことはありません。

やがて登山道の出口へ。振り返ればこんな感じ。

正面に見える公園は「横尾南公園」。時計は正午前を指しています。日陰とベンチ、水道があったので昼食にします。

今日の昼食はKOHYO高倉台店で買った「おむすび2つ(148円×2)」と行動食のソーセージです。

昼食を終え、午後0時15分出発です。食事中、蜂が一匹飛んでいたのが気になったのですが、食事を終え公園を抜ける際、アシナガバチが威嚇してきました。難なくすり抜け公園と住宅街の間を進んで行きます。

マンションに突き当たればバス道を右に曲がります。

陸橋をくぐり「横尾2丁目バス停」を過ぎて信号を渡れば、正面に「17」と書かれたマンションが見えてきます。その手前が六甲全縦です。右に曲がりましょう。(午後0時22分)

突き当たれば案内表示に従い右へ。

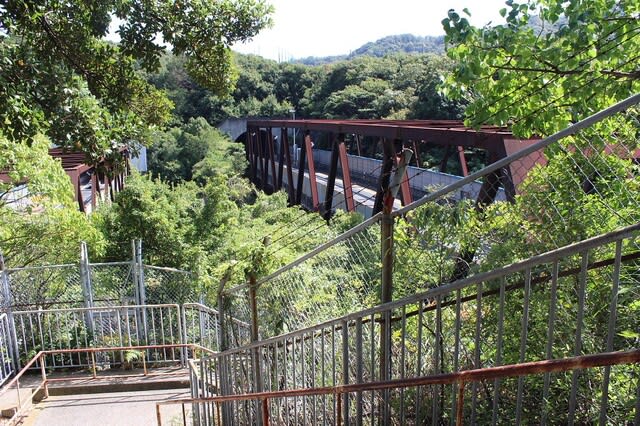

まず階段で阪神高速を越えます。

続いて階段でくぐります。

さらに階段で神戸市営地下鉄をくぐります。ここでもアシナガバチの威嚇を受けました。近くに巣を作っているのでしょう。

細い道に突き当たれば右に曲がります。

少し進めば左にお寺が。(午後0時32分)

「高野山真言宗妙法寺」。天平10(738)年行基の開基と伝わる古刹です。また「摂津國八十八所」の86番札所でもあります。

お参りを終えてさらに進み、橋を渡れば「妙法寺小学校前」交差点。

交差点を右に曲がり100mほど進めば「ローソン須磨妙法寺界地店」があります。ここも貴重な補給基地です。この先、当分自動販売機はありません。

ローソンに用事がなければ交差点を渡ってまっすぐ坂を上って行きます。交差点から300mほどで左に駐車場が見えてきます。

その先にカーブミラーが立っているので右に曲がり、狭い路地に入りましょう。案内表示があります。(午後1時)

登山道というよりも路地裏のような道を進んで行けば右に「池の内公園」。

さらに路地を進んで行けば駐車場があり、その手前に左に入る道が見えてきます。案内表示があるので左に曲がります。

畑を右に見ながら藪道を進みます。

「野路山公園」に突き当たれば右に曲がります。イノシシが出るんだな。(午後1時5分)

このコースでクマとの遭遇は想定していませんが、9月はスズメバチが攻撃的になる季節なので「スズメバチ撃退スプレー」を持ってきました。

フェンスに沿って進めばイノシシ看板が立ち、ここからは山歩きです。ただ看板の先で小さなせせらぎを渡るのですが、正面に結構しっかりとした踏み跡があるので間違わないように。六甲全縦はせせらぎをわたってすぐ右に曲がります。とてもわかりにくいです。ここも「案内表示が欲しいな」。

丸太階段を上って行きます。

結構、きつい登り坂が続きます。

ここも手をついたり樹木をつかみながら上るので手袋が必要です。

長い坂道は木々にさえぎられ展望は効かないのですが、一瞬右に海が見えます。

そこを過ぎればこの看板が。野路山公園から30分ほど歩きました。結構、へとへとです。

長い石段を上れば「荒熊神社」。(午後1時38分)

境内を六甲全縦が横切っているようです。

右の赤い鳥居手前に「高取山」の三等三角点(312.8m)。

鳥居横には「春日神社」。鳥居を進んで行きましょう。

右には大阪湾が。

石段を下りれば六甲全縦と合流します。

しばらく歩けば高取神社の神域。帽子を脱いで一礼して進みます。

300mほどで「高取神社奥之宮」、長い階段を上りましょう。

拝殿前からの風景。あれは前回歩いた神戸空港島とポートアイランド、六甲アイランドだな。「島が見えるぞ」

そして拝殿の右から石段を上れば「高取山頂之碑」。先ほどの三等三角点は、やまっぷでは「高取山西峰」と表示されています。

長い階段を下りて左へ曲がれば1分ほどで「高取神社本社」に行けるのですが、六甲全縦は階段を下るとの表示に従い藪の中へ入ります。

分かれ道を案内表示に従い左へ。

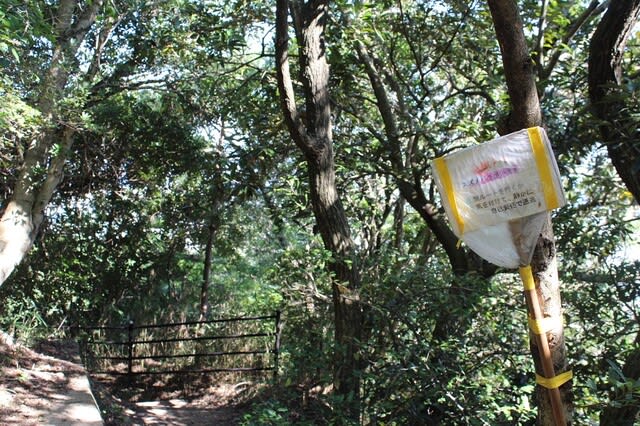

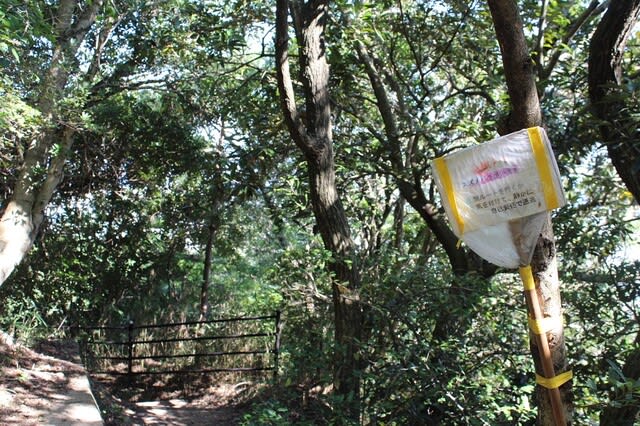

何とスズメバチ注意の張り紙。別ルートを行くか「自己責任で」と書かれています。私は自己責任で進みましたが、この時期は先ほどの境内を横切ったほうが良いみたいですね。

自己責任で通り抜ければ高取神社本宮への鳥居があります。階段を上りましょう。

結構、長い階段を上れば高取神社の拝殿があります。立派な神社ですね。「武甕槌尊(たけみかづちのみこと)」らを祀ります。

長い階段を上った分、景色も抜群です。

参拝を終え、先ほどの長い階段を下って行けば六甲全縦です。

少し進めば「月見茶屋」。先ほど挨拶を交わしたハイカーさんの話では、目当てにしていた名物の餃子は売り切れだったそうです。「残念。」

さらに進めば「安井茶屋」。スプライト、チェリオ、ファンタの看板が懐かしいですね。(午後2時10分)

すぐ先の広場にはトイレがあります。ここから先、ゴールまでトイレはありません。一応、水洗でしたが「大」の方は水量不足で使用不能とのことでした。六甲全縦はトイレの左側から続きます。

ここからは高度を下げていきます。

分岐があれば案内表示に従い左へ。

砂防ダムが見えれば、間もなく山道は終わりです。

住宅地に出れば右へ曲がり、家の間を抜けて行きます。さらに進んで振り返れば「高取山丸山登山口」の標石。(午後2時26分)

これより「丸山住宅地」を歩きます。山歩紀は終わりずっと町歩紀ですが、ほぼ平坦な道はありませんよ。自動販売機があったので給水、これからの町歩紀にそなえて菓子パンを食べました。

「鷹取橋」で小さな川を渡り、目の前の「鷹取橋東詰」交差点の信号は曲がらず、信号を越えたところのガードレールを左折します。

坂を上れば大きく右にカーブするのでカーブに従って進みましょう。

突き当りを左に。すぐに突き当たるのでさらに左へ。ずっと案内表示があります。

カーブに沿って坂を上ります。

案内表示に沿って進んで行けば信号でバス道に出ます。信号を渡って左に曲がり坂を下って行きましょう。右に「丸山子羊幼稚園」があれば道は間違っていません。(午後2時46分)

路地を進んで行けば再びバス道に出るので、左に曲がり「西丸山町3バス停」前を進んで行きます。

次の信号で左方向へ。廃業したお店や美容店、理容店などを右に見ながら進んで行きます。

バス道は右にカーブするので、そのまま進み「大日丘バス停」前を過ぎます。ずっと坂道ですよ。

四つ辻を過ぎれば道は二又に分かれますが、右に進み「酒屋」の前を通り過ぎます。

その先に右に入る道があるので右折。「鵯大橋」という橋で川を渡ります。正面に長い階段が見えますが上らず左に曲がります。ここにも案内表示があります。(午後2時54分)

左の下り坂を通り過ぎ「喫茶店」の前をまっすぐ進んで行きます。

途中、道は二手に分かれますが、案内表示に従って右へ進みましょう。この町に平坦な道はないようです。

そのまま坂道を上って行けば、かわいいアンダーパスで神戸電鉄をくぐります。

そのまま真っ直ぐ道なりに進んで行きます。途中、案内表示があります。ずっと上り坂ですよ。

直角に左折して小さなお地蔵さんの横にあるアンダーパスでバイパス道をくぐります。(午後3時2分)

ここをくぐれば長田区。左に曲がりバイパス道に沿って進んでいけば「車止め」に突き当たります。間もなくゴールです。

鋭角に曲がり、突き当たりを左に曲がりましょう。ここにも案内表示があります。

坂を下って行けば「ひよどり商店」というお店に突き当たるので左に曲がります。ここはもう「駅前」です。

すぐ目の前の踏切手前に本日のゴールである神戸電鉄「鵯越駅」があります。午後3時7分到着。本日の歩紀「26025歩」(17.69km)。今日一日で須磨区、垂水区、長田区の3区を歩きました。ここから神戸電鉄、阪急神戸線を乗り継いで「大阪梅田駅」まで約1時間(690円)。大阪方面は手前のホームなので踏切を渡らずに駅構内へ。今日はいくつの山を制覇したでしょうか。そしてほとんど平坦な道はありませんでした。途中、「案内表示が欲しいな」とつぶやいた2ヶ所以外は、分岐点や道が交わってくるたびに案内表示があるので、道を間違うことはないと思いますよ。

前回歩いたポートアイランドからは、神戸港越しに今日歩いた山並みを望むことができます。

汗を拭いて着替えていると新開地行きの電車が出てしまいました。電車は15分に1本。行動食のソーセージが1本残っていたので、ビールでも飲みながら電車を待ちましょう。「ぷしゅ~」

今日の「打ち上げ」は、阪急(能勢電)川西能勢口駅前の「おがわ」です。阪急と能勢電が高架化されるまで、ここに改札口がありました。そのころからある駅前食堂です。店前の道路が能勢電の線路だったと思います(記憶違いであればすみません)。

昔懐かしい中華そば(430円)とビール(490円)で「乾杯~」。この後、中ごはん(200円)を注文しました。

出 発:山陽電鉄「須磨浦公園駅」

到 着:神戸電鉄「鵯越駅」

第1歩は「六甲全山縦走路」の須磨浦公園駅から鵯越駅までを歩きます。大阪湾を目の前にほぼ標高0mからのスタートです。標高300m前後の低山ばかりですが、単独峰が続くためアップダウンの連続であり、高低差が結構大きいコースになります。後半はニュータウンを抜けますが、ほぼ平坦な道はありません。「六甲全山縦走路」は案内表示は完備されているものの簡素なものや張り紙程度のものも多いので見落とさないように注意しましょう。今日はきっと素晴らしい景色が迎えてくれるでしょう。

今日歩くコースです(栂尾山頂上に設置された案内図を拡大したものです)。高取山、厳しそうな感じがします。

今日のスタートは山陽電鉄「須磨浦公園駅」。「須磨区編」のスタート地点でもあります。駅の隣からは、これから登る「鉢伏山」まで「須磨浦ロープウェイ」が運行されています。

駅前ロータリーに立てば目の前は「海」。ここで六甲山地は海に沈みます(正確には隆起)。つまり、ここはすでに六甲山地の一部なのです。午前8時45分、今日も元気にスタート。ここは神戸市須磨区。

駐車場の右に見える、車道と歩道に分離された坂道を上っていきます。

先ほど乗ってきた山陽電鉄の線路を橋で越えれば、すぐ右に「ちかみち」と書かれた山に入る階段があるのですが、そちらには入らずそのまま真っ直ぐ車道を進みましょう。

途中、「与謝蕪村の歌碑」がありました。後方は休園中の「須磨海づり公園」跡です。

3~4分歩けば右に公衆トイレがあり、その前で道は大きくヘアピンカーブするので道なりに進み、もうしばらく車道を歩きます。

駅から5~6分で元売店でしょうか自動販売機がある建物が見えてきます。

その向かいに車止めがある車道と2つの散策道がありますが、案内表示に従い真ん中の階段を上ります。さあ、ここから「六甲全山縦走路(六甲全縦)」のスタートです。(午前8時51分)

途中、展望広場へ続く分かれ道がありますが、そのまま階段の道を上っていきます。

その先に案内表示が立つ分岐点があるので右に曲がります。

結構きつい階段が続きますが、そのまま上って行きましょう。今日は秋晴れの日曜日なので、多くのハイカーが訪れており「おひとり様」の私にとっては心強いです。

やがて展望台に着きますが、木々にさえぎられあまり展望は効きません。

その先をさらに進めば回転展望台や観光リフトへ繋がる「カーレーター」という乗り物の乗り場に着きます。

その上にある「東部展望台」から神戸の市街地方向を眺めると、神戸の各区が六甲山地から大阪湾に向かって広がる様子がよくわかります。これまでこの町を歩いてきたんだな。何か感動で涙が出てきそうです。今まで歩いてきた「町が見えるぞ」

反対側に目を移せば淡路島と明石海峡大橋。素晴らしい景色が広がります。

一旦、六甲全縦から外れ鉢伏山山頂方向に向かいます。

「鉢伏山頂」に着きました。260mと書かれていますが地図では256mです。今日最初の「登頂」です。(午前9時16分)

六甲全縦に戻り、さらに山道を進みます。

稜線を進むコースがよくわかります。

「旗振山(252.6m)」に着きました。四捨五入していますね。(午前9時25分)

後ろには「旗振茶屋」。六甲全縦にはこのような「茶屋」がいくつもあるので助かります。

ここからの眺めも素晴らしいですよ。

すぐ横には「旗振山延命地蔵尊」。ここは垂水区です。お参りしましょう。

案内表示に従って六甲全縦を進めば「一の谷」との分岐点。源平合戦の「一ノ谷の戦い」で源義経が「鵯越の逆落とし」という奇襲攻撃で軍馬と駆け下りた絶壁は、鉄拐山という山の東南斜面だと言われています。

そして3分ほどでその「鉄拐山(234m)」。ここも素晴らしい眺めです。(午前9時40分)

案内表示に従って先に進みましょう。石標もあります。

やはり右側は急峻な崖になっています。ここを源義経は架け下りたのでしょうか。この下は県道や第二神明道路のトンネルが走っているそうです。

やがて緩やかな石段が現れます。

しばらく歩けば右に展望台。

そのまま進んで行けば「おらが茶屋」に出ます。トイレと自動販売機がありますが、お店は改修工事でお休みのようです。

屋上は展望台になっており、ここから神戸の町や淡路島。そしてこの後歩く「高倉台」というニュータウン越しに、次に登る「栂尾山」が望めます。ここで3本持ってきたソーセージのうち1本を食べました。

「弘法筆を選ばず」「歩紀人靴を選ばず」。私はこれまで安価な靴を何足も履き潰してきましたが、今回の六甲全山縦走ではモンベルのトレッキングシューズを新調しました。服部天神宮での健脚祈願にもお伴してもらいました。

おかげでモンベルメンバーズカード(バッジ)もゴールドからプレミアムプラチナに昇格です。

神戸沖にできた人工島の「土取り現場」は、新しい町として生まれ変わりました。

おらが茶屋前を進んで行けば「高倉山」の石碑。高倉山自体は標高291.5mですが、碑文によるとこの石碑は200.12mの位置にあるそうです。

石碑前から狭い階段を下りていきます。

途中、道が交わってきますが、とにかく真っ直ぐ進みます。

案内表示に従って左へ。

陸橋で高倉台環状線という周回道路を渡ります。ここからは高倉台というニュータウンを歩きます。

一般の住宅地なので特に目印はありませんが、基本的にまっすぐ進みます。回りは団地です。

さらに陸橋を渡れば右に「スーパーKOHYO高倉台店」。貴重な補給基地です。この先、当分トイレはありません。(午前10時20分)

団地の商店街から郵便局、交番、銀行を左に見ながら進みます。

次も陸橋で道路を越えます。集合住宅から戸建ての住宅街に変わりました。

そしてまた陸橋でバス道を越えましょう。

階段で周回道路に下りれば「高倉台5丁目バス停」。バス道を左に見ながらまっすぐ西へ進みます。

バス停から100mちょっとで右に狭い階段が見えてきます。ここから山歩きになりますが最初はほとんど「階段」です。(午前10時35分)

かなり急な階段だな。

幅が狭いので追い抜く人やすれ違う人がいれば譲り合いましょう。途中何カ所か「踊り場」のようになっているので、小休止しながらやり過ごせば良いでしょう。

振り返れば素晴らしい眺めです。

階段が終わり、山道を進んで行きます。

「栂尾山(274m)」に到着です。(午前10時49分)

山頂横の展望台からの眺めも最高です。明石海峡、明石海峡大橋、淡路島。そして先ほど歩いた鉢伏山から高倉山までの山塊が左に見えます。

アップダウンを繰り返しながら進んで行くと案内表示のない二又に出ました。どちらもしっかりとした道でしたので、私は上へ進む右のルートを取りました。このルートは途中「コブ」を越えるので眺めは良いですが道は険しいです。

そして3~4分歩けば左からハイカーが。結局ここで合流するようです。あの二又は左に進むべきでした。「案内表示が欲しいな」。

合流してからすぐ「横尾山(312m)」に登頂です。(午前11時9分)

「須磨アルプス」方向に進めば、やがて鎖が打たれた岩場が現れます。

ここからは、岩場に手をついて身体を支えたり、鎖・ロープをつかみながらのコースとなるので手袋が必要です。ただ軍手で十分です。私の手袋は100均で買ったものです。

岩場に手をつきながら下って行きます。

そしてさらに進んで行けば岩場むき出しのルートが見えてきます。横尾山から東山までは「須磨アルプス」と呼ばれる奇峡です。露出した花崗岩が風化したそうです。

左には住宅街。

右には遠くに大阪湾。対照的な風景が広がります。

日本というか地球ではないような風景が続きます。

このルートは「馬ノ背」と呼ばれるようです。

狭く険しいルートなので足を踏み外さないように注意して歩きましょう。

風化した花崗岩は、ちょっと手で触ればぽろぽろと崩れます。

しばらくすると展望台が現れますが、休憩は日陰でしたほうが気持ちいいですね。

とくに標識はありませんがピークに到着しました。おそらく「東山(253m)」でしょう。今歩いてきた須磨アルプスの全景が見渡せます。(午前11時39分)

ここも分岐点ですが案内表示があるので大丈夫ですよ。

坂を下っていきますが、杭を固定するための鉄筋がむき出しになっているところがいくつかあるので注意して歩きましょう。

後半はジグザクに下りながら高度を下げていきます。

道が交わってくれば案内表示があるので、道を間違うことはありません。

やがて登山道の出口へ。振り返ればこんな感じ。

正面に見える公園は「横尾南公園」。時計は正午前を指しています。日陰とベンチ、水道があったので昼食にします。

今日の昼食はKOHYO高倉台店で買った「おむすび2つ(148円×2)」と行動食のソーセージです。

昼食を終え、午後0時15分出発です。食事中、蜂が一匹飛んでいたのが気になったのですが、食事を終え公園を抜ける際、アシナガバチが威嚇してきました。難なくすり抜け公園と住宅街の間を進んで行きます。

マンションに突き当たればバス道を右に曲がります。

陸橋をくぐり「横尾2丁目バス停」を過ぎて信号を渡れば、正面に「17」と書かれたマンションが見えてきます。その手前が六甲全縦です。右に曲がりましょう。(午後0時22分)

突き当たれば案内表示に従い右へ。

まず階段で阪神高速を越えます。

続いて階段でくぐります。

さらに階段で神戸市営地下鉄をくぐります。ここでもアシナガバチの威嚇を受けました。近くに巣を作っているのでしょう。

細い道に突き当たれば右に曲がります。

少し進めば左にお寺が。(午後0時32分)

「高野山真言宗妙法寺」。天平10(738)年行基の開基と伝わる古刹です。また「摂津國八十八所」の86番札所でもあります。

お参りを終えてさらに進み、橋を渡れば「妙法寺小学校前」交差点。

交差点を右に曲がり100mほど進めば「ローソン須磨妙法寺界地店」があります。ここも貴重な補給基地です。この先、当分自動販売機はありません。

ローソンに用事がなければ交差点を渡ってまっすぐ坂を上って行きます。交差点から300mほどで左に駐車場が見えてきます。

その先にカーブミラーが立っているので右に曲がり、狭い路地に入りましょう。案内表示があります。(午後1時)

登山道というよりも路地裏のような道を進んで行けば右に「池の内公園」。

さらに路地を進んで行けば駐車場があり、その手前に左に入る道が見えてきます。案内表示があるので左に曲がります。

畑を右に見ながら藪道を進みます。

「野路山公園」に突き当たれば右に曲がります。イノシシが出るんだな。(午後1時5分)

このコースでクマとの遭遇は想定していませんが、9月はスズメバチが攻撃的になる季節なので「スズメバチ撃退スプレー」を持ってきました。

フェンスに沿って進めばイノシシ看板が立ち、ここからは山歩きです。ただ看板の先で小さなせせらぎを渡るのですが、正面に結構しっかりとした踏み跡があるので間違わないように。六甲全縦はせせらぎをわたってすぐ右に曲がります。とてもわかりにくいです。ここも「案内表示が欲しいな」。

丸太階段を上って行きます。

結構、きつい登り坂が続きます。

ここも手をついたり樹木をつかみながら上るので手袋が必要です。

長い坂道は木々にさえぎられ展望は効かないのですが、一瞬右に海が見えます。

そこを過ぎればこの看板が。野路山公園から30分ほど歩きました。結構、へとへとです。

長い石段を上れば「荒熊神社」。(午後1時38分)

境内を六甲全縦が横切っているようです。

右の赤い鳥居手前に「高取山」の三等三角点(312.8m)。

鳥居横には「春日神社」。鳥居を進んで行きましょう。

右には大阪湾が。

石段を下りれば六甲全縦と合流します。

しばらく歩けば高取神社の神域。帽子を脱いで一礼して進みます。

300mほどで「高取神社奥之宮」、長い階段を上りましょう。

拝殿前からの風景。あれは前回歩いた神戸空港島とポートアイランド、六甲アイランドだな。「島が見えるぞ」

そして拝殿の右から石段を上れば「高取山頂之碑」。先ほどの三等三角点は、やまっぷでは「高取山西峰」と表示されています。

長い階段を下りて左へ曲がれば1分ほどで「高取神社本社」に行けるのですが、六甲全縦は階段を下るとの表示に従い藪の中へ入ります。

分かれ道を案内表示に従い左へ。

何とスズメバチ注意の張り紙。別ルートを行くか「自己責任で」と書かれています。私は自己責任で進みましたが、この時期は先ほどの境内を横切ったほうが良いみたいですね。

自己責任で通り抜ければ高取神社本宮への鳥居があります。階段を上りましょう。

結構、長い階段を上れば高取神社の拝殿があります。立派な神社ですね。「武甕槌尊(たけみかづちのみこと)」らを祀ります。

長い階段を上った分、景色も抜群です。

参拝を終え、先ほどの長い階段を下って行けば六甲全縦です。

少し進めば「月見茶屋」。先ほど挨拶を交わしたハイカーさんの話では、目当てにしていた名物の餃子は売り切れだったそうです。「残念。」

さらに進めば「安井茶屋」。スプライト、チェリオ、ファンタの看板が懐かしいですね。(午後2時10分)

すぐ先の広場にはトイレがあります。ここから先、ゴールまでトイレはありません。一応、水洗でしたが「大」の方は水量不足で使用不能とのことでした。六甲全縦はトイレの左側から続きます。

ここからは高度を下げていきます。

分岐があれば案内表示に従い左へ。

砂防ダムが見えれば、間もなく山道は終わりです。

住宅地に出れば右へ曲がり、家の間を抜けて行きます。さらに進んで振り返れば「高取山丸山登山口」の標石。(午後2時26分)

これより「丸山住宅地」を歩きます。山歩紀は終わりずっと町歩紀ですが、ほぼ平坦な道はありませんよ。自動販売機があったので給水、これからの町歩紀にそなえて菓子パンを食べました。

「鷹取橋」で小さな川を渡り、目の前の「鷹取橋東詰」交差点の信号は曲がらず、信号を越えたところのガードレールを左折します。

坂を上れば大きく右にカーブするのでカーブに従って進みましょう。

突き当りを左に。すぐに突き当たるのでさらに左へ。ずっと案内表示があります。

カーブに沿って坂を上ります。

案内表示に沿って進んで行けば信号でバス道に出ます。信号を渡って左に曲がり坂を下って行きましょう。右に「丸山子羊幼稚園」があれば道は間違っていません。(午後2時46分)

路地を進んで行けば再びバス道に出るので、左に曲がり「西丸山町3バス停」前を進んで行きます。

次の信号で左方向へ。廃業したお店や美容店、理容店などを右に見ながら進んで行きます。

バス道は右にカーブするので、そのまま進み「大日丘バス停」前を過ぎます。ずっと坂道ですよ。

四つ辻を過ぎれば道は二又に分かれますが、右に進み「酒屋」の前を通り過ぎます。

その先に右に入る道があるので右折。「鵯大橋」という橋で川を渡ります。正面に長い階段が見えますが上らず左に曲がります。ここにも案内表示があります。(午後2時54分)

左の下り坂を通り過ぎ「喫茶店」の前をまっすぐ進んで行きます。

途中、道は二手に分かれますが、案内表示に従って右へ進みましょう。この町に平坦な道はないようです。

そのまま坂道を上って行けば、かわいいアンダーパスで神戸電鉄をくぐります。

そのまま真っ直ぐ道なりに進んで行きます。途中、案内表示があります。ずっと上り坂ですよ。

直角に左折して小さなお地蔵さんの横にあるアンダーパスでバイパス道をくぐります。(午後3時2分)

ここをくぐれば長田区。左に曲がりバイパス道に沿って進んでいけば「車止め」に突き当たります。間もなくゴールです。

鋭角に曲がり、突き当たりを左に曲がりましょう。ここにも案内表示があります。

坂を下って行けば「ひよどり商店」というお店に突き当たるので左に曲がります。ここはもう「駅前」です。

すぐ目の前の踏切手前に本日のゴールである神戸電鉄「鵯越駅」があります。午後3時7分到着。本日の歩紀「26025歩」(17.69km)。今日一日で須磨区、垂水区、長田区の3区を歩きました。ここから神戸電鉄、阪急神戸線を乗り継いで「大阪梅田駅」まで約1時間(690円)。大阪方面は手前のホームなので踏切を渡らずに駅構内へ。今日はいくつの山を制覇したでしょうか。そしてほとんど平坦な道はありませんでした。途中、「案内表示が欲しいな」とつぶやいた2ヶ所以外は、分岐点や道が交わってくるたびに案内表示があるので、道を間違うことはないと思いますよ。

前回歩いたポートアイランドからは、神戸港越しに今日歩いた山並みを望むことができます。

汗を拭いて着替えていると新開地行きの電車が出てしまいました。電車は15分に1本。行動食のソーセージが1本残っていたので、ビールでも飲みながら電車を待ちましょう。「ぷしゅ~」

今日の「打ち上げ」は、阪急(能勢電)川西能勢口駅前の「おがわ」です。阪急と能勢電が高架化されるまで、ここに改札口がありました。そのころからある駅前食堂です。店前の道路が能勢電の線路だったと思います(記憶違いであればすみません)。

昔懐かしい中華そば(430円)とビール(490円)で「乾杯~」。この後、中ごはん(200円)を注文しました。