訪問日:平成29年2月18日(土)

出 発:京阪電車「八幡市駅」

到 着:京阪電車「八幡市駅」

「桂川」「宇治川」「木津川」の三流が合流し「淀川」と名を変える京・大坂の境界「山崎」。その南側にそびえる「男山」に鎮座する「石清水八幡宮」。本殿は「国宝」にまた、山自体が「国の史跡」に指定されている。そして、ここは「発明王エジソン」縁の地でもある。

「男山」の東麓を走る「東高野街道」界隈をブラブラした後、「表参道」から参詣し、帰りは「こもれびルート」という散策路で下山する。給水・トイレには困らないが、「こもれびルート」は山道なので、それなりの準備を。

京阪「八幡市駅」。ここ京都府八幡市は、もちろん「石清水八幡宮」に因んで命名されたのだが「はちまん」ではなく「やわた」と読む。大阪の「京橋駅」から京阪本線で約30分、370円。午前10時、駅前を出発。

駅前に「観光案内所」。地図をもらおう。

駅前から東に進み「全昌寺橋」という橋で「大谷川」を渡る。「大谷川」は、別名「放生川」とも呼ばれる。

橋を渡って「カトリック教会」前を過ぎ、三叉路に突き当たれば右折する。

すぐに右に「飛行神社」。神社というが現代風の建物だ。

ライト兄弟による飛行機発明前の明治24(1891)年、日本で初めて動力付きの飛行実験に成功した「二宮忠八」という人が大正4(1915)年に創建したそうだ。

ギリシャ風の神殿には「饒速日命(ニギハヤヒノミコト)」らを祀る。「饒速日命」とは、「天磐船」に乗り「河内国」に降臨した神様である。「天磐船」を飛行機に見立て、御祭神としたのだろう。今日一日の安全を祈願する(「野里町歩紀~思いつくままに~もうひとつの天孫降臨の地、河内磐船を訪ねる」参照)。

ここは、御祭神の他、航空機開発に携わった人や航空機事故の犠牲者も「神」として祀る、いわゆる「招魂社」の一種である。

参拝を終え境内を出て右へ。1つ目の四つ角には「八幡行宮址」碑と道標。

ここを左に曲がれば「後村上天皇行宮址」碑。「行宮(あんぐう)」とは、仮の宮である。

そのまま進み、次の地蔵尊のある角を右折。

お屋敷の前を過ぎる。

次の四つ角を右に曲がれば「淀屋辰五郎邸跡」碑。「淀屋辰五郎」とは、江戸時代、大坂の豪商であり、自宅前の川に橋を架ける(淀屋橋)など分不相応の贅沢をしたことからお咎めを受け、土地・財産等を没収のうえ大坂を追われ、ここ八幡でひっそりと余生を過ごしたという。

四つ角まで戻り右へ。地蔵尊の前を過ぎていく。

鍵型に曲がりながら直進すると「山路橋」という橋で先ほどの「大谷川」を渡る。背後には、この後参拝する「男山」が連なる。

そのまま進み「まるなか呉服店」前で信号を渡り、再度鍵型に曲がりながら直進、「大谷川」から分かれた小さな川沿いに進んでいく。

自然と「市立八幡市民図書館」の駐車場に入るので横切り、車の出入口から出て路地を右へ。

図書館前には「東高野街道」の石標と「金剛律寺故址」碑。

古い生菓子屋さんの横に「小野頼風塚」への石標が立つので入っていこう。

「小野頼風」とは、平安時代の謡曲に謡われた架空の人物で、色恋物語の末、ここに眠るといわれ塚が築かれたそうだ。石灯籠の横に小さな「五輪塔」が。

図書館前まで戻り右(南)へ。幼稚園やNTTの前を進んでいこう。梅の季節だな。

途中、右の脇に入れば「諏訪大明神」。

「巡検道」と刻まれた石標の前を進む。

道沿いには、立派な土蔵が残る。

「浄土宗世音寺」の隣にも立派な旧家。

バス通りに出るので右へ曲がる。すぐに「神原交差」。右へ曲がろう。つまり同じ方向へUターンするのだ。

この道は「東高野街道」。

かなり家の建て替えは進んでいるが、所々に大きな屋敷が残る。

途中、左に「男山」への3つの散策ルートの一つ「せせらぎルート」の入口を見ながら進む。

しばらく進めば左に「律宗善法律寺」。鎌倉時代、石清水八幡宮に仕えた者が、東大寺実相上人に帰依し、私宅を寺に改めたと伝わる。

室町時代には、足利家とも深いつながりを持ったという。もみじが美しいことから「紅葉寺」とも呼ばれる。

すぐ北隣の「市民グランド」を左に見ながら「東高野街道」を北に進む。

街道らしく「虫籠窓」の旧家や「祠」などが残る。

「久遠山妙法寺」の前を過ぎる。

すぐ右角に「八幡まちかど博物館」という建物があるが、当分の間「閉館」しているそうだ。入口前にパンフレットなどが置かれている。

目の前には「大谷川」に掛かる橋が見えるが渡らず、「八幡まちかど博物館」前を左に曲がろう。突き当たりには「相槌神社」。

神社裏の石段から「石清水八幡宮」の「表参道」につながるのだが右に曲がる。

「東高野街道」を進む。

右に「道標」が見えれば、「大谷川」沿いに遊歩道が続く。

左には「石清水八幡宮」の駐車場。

その向かいには「安居(あんご)橋」。「大谷川」に掛かる太鼓橋だ。

前方に「京阪電車」の踏切が見えればスタート地点の「八幡市駅」だ。左をのぞき込めば、「石清水八幡宮」の「一ノ鳥居」。ここまで約1時間20分。

さあ、参拝だ。一礼して「一ノ鳥居」をくぐる。

鳥居をくぐれば右に「放生池」。「放生(ほうじょう)」とは、捕らえた生き物を野に放ち、殺生を戒めるという仏教の戒律である。神仏習合により神道にも取り入れられ、春や秋になれば、全国の寺院や八幡宮で「放生会(ほうじょうえ)」というお祭りが行われる。

茅葺きの門をくぐれば「頓宮(とんぐう)」。

「頓宮」とは、山上の本殿である「上院」に対する「下院」。「御旅所」的な位置づけである。かなり広い境内だ。

「南門」をくぐる。

「勤番所」という建物の向こうには「高良神社」。

元に戻り、さらに進めば右手に「裏参道」との分かれ道が現れるが、真っ直ぐ進む。

目の前には「二ノ鳥居」。この参道は「表参道」と呼ばれる。

「表参道」を進む。

途中、右に小さな滝が落ちる。

先ほど参拝した「相槌神社」の裏から「表参道」は石段となる。

この石段は4回つづら折れを繰り返し高度をかせぐが、息が切れるほどではない。

最後の石段を上れば「大扉稲荷社」。

ここからちょっと右へそれ、「駒返し橋」という小さな橋を渡って石段に進む。

50mほど石段を進めば「松花堂跡」。石清水八幡宮は、神仏習合の名残から仏教的な史跡も残る。ここは、「石清水八幡宮」にあった「瀧本坊」の住職「昭乗」縁の地。「昭乗」が好んだ「四つ切り器」が、後の「松花堂弁当」の発祥といわれる。

「井戸」の跡だろうか。

「茶室跡」も残る。

さらに石段を50mほど進めば「石清水社」。

神殿の前には、今も霊泉が湧く。この水は、干ばつの時も涸れず、厳冬にも凍らないと言われる。

この先に進めば、先ほどの「裏参道」に合流するのだが、元の「表参道」に戻る。

坂道と石段が続く。

しばらくすると「竹林」が現れる。この「竹」については後ほど述べる。

石段を上れば右に「鳩茶屋」という休憩所。「うどん」で軽く食事をしたり、「おでん」で一杯飲むこともできるのだが。

この日は、閉まっていた。もう廃業したのだろうか。

そして茶屋を過ぎれば左に「神馬舎」。その後ろは、「せせらぎコース」のゴールである。

「神馬舎」の前には「三ノ鳥居」。これより「本宮」の境内に入る。

左には「清峯殿」。研修センターのようだ。かつて「清峯寮」という建物があったのか、その石庭が残されている。

参道の左右には、たくさんの石灯籠が寄進されている。

そのまま進めば左に「手水舎」。身を清めよう。

「神道」という宗教は「酒」と相性が良い。

さあ「南総門」から「神殿」に向かう。

「南総門」から「神殿」までは、一直線ではなく、やや屈折して進む構造になっている。これは、神殿を後にする際、神様にお尻を向けないためだと言われる。

そして「楼門」。「八幡造」と呼ばれる「社殿」は、「国宝」に指定されている。すでに鎮座していた寺院に、貞観2(860)年、清和天皇の勅願により宇佐神宮から遷宮されたといわれる。

御祭神は「応神天皇」である「誉田別命(ほんだわけのみこと)」。宗像三女神である「多紀理毘売命(たぎりひめ)」「市寸島姫命(いちきしまひめ)」「多岐津比売命(たきつひめ)」。そして「応神天皇」の母「神功皇后」である「息長帯姫命(おきながたらしひめのみこと)」。

神仏習合とともに皇室や源氏などの武家から篤い信仰を受け、平安時代から続く、格式高い神社である。

「本殿回廊」に沿って時計と反対方向に回る。

「水若宮社」「気比社」「若宮殿社」「若宮社」と並ぶ。

「北総門」手前には「貴船社」「龍田社」。

門をはさんで「一童社」「住吉社」。

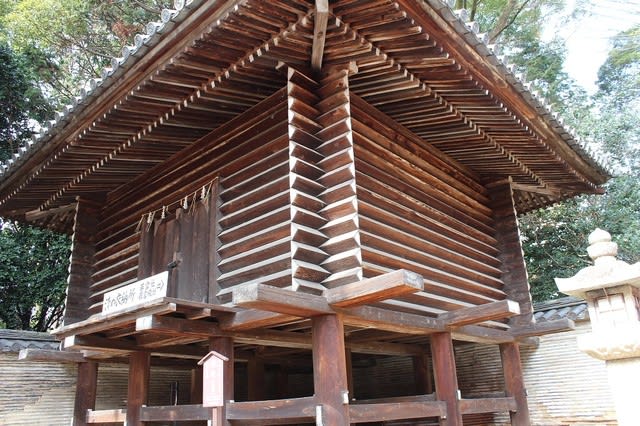

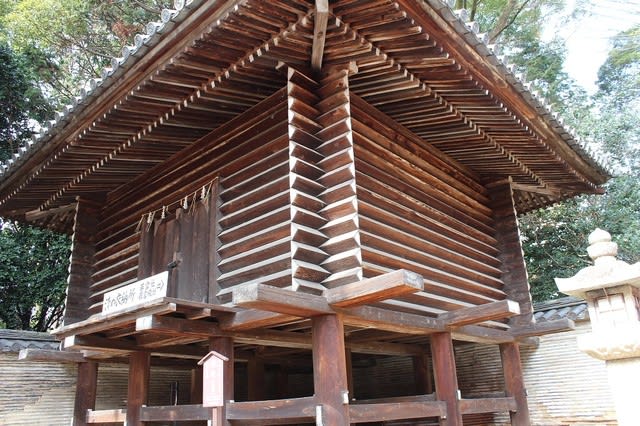

端っこには「校倉」。「宝蔵」と書かれていた。

「西総門」手前には「廣田社」「生田社」「長田社」。神戸と関係があるのだろうか。

「神楽殿」越しに「南総門」を望む。これで「本殿」の周りを一周した。

「南総門」から出て社務所前を左に。これより「東参道」と呼ばれる道に沿って、時計と反対方向に周る。

ここにも「竹林」。

途中、右から「裏参道」が合流してくるが、真っ直ぐ「東参道」を進む。

左の階段を上がる。

突き当たりには「男山展望台」。「谷崎潤一郎文学碑」越しに京都市内方向を望む。

この後、合流する「桂川」「宇治川」「木津川」が眼下に。

本来、ここから「男山ケーブル」に抜ける階段があるのだが、崖崩れのため通行止めになっている。先ほどの分岐まで戻り「ケーブルのりば」方向へ。すぐに「男山山上駅」。京阪電車「八幡市駅」から約5分(200円)で結ぶ。お年寄りや子供連れでも安心だ。

ここからUターンして南へ。「西参道」と名を変える。「参道」というより「木漏れ陽の散歩道」という感じだ。

「西参道」を抜ければ右に「三女神社」。「宗像三女神」を祀る。

「三女神社」を過ぎれば、ちょうど「表参道」をはさんで、先ほど通った「社務所」の向かいにあたる広場に出る。正面には「涌峯塔」と呼ばれるシンボルタワーが。給水塔のようだ。

そして左には「石翠亭」。レストランである。時間は、午後0時45分。昼食としよう。以前は、大きなレストランだったが、今は1階で軽食だけを取り扱っているようだ。

「厄除うどん(700円)」と「鮭おにぎり(150円)」を注文。「勝尾寺」「伏見稲荷大社」と、私はよく「きつねうどん」を食べるなぁ。

食事を終え広場へ。一角に生け垣に囲まれた「石碑」が立つ。

「エジソン記念碑」である。発明王「トーマス・エジソン」は、白熱電球を改良した際、「男山」の「竹」をエレメントとして使用したことに因むらしい。毎年2月11日は、エジソンの誕生日。正午から「エジソン聖誕祭」が行われる。

奥の「楠峯館(体育館)」の前を通り抜ける。境内には「宿泊棟」もあり、研修ができるようだ。

広場は駐車場になっている。「初詣」や「例大祭」の時期でなければ、山頂まで車で来られるようだ。

「第1駐車場」前を通る。駐車場裏も「竹林」。

エジソンが使ったであろう「竹」の横を通り過ぎる。

もう一つの散策路「ひだまりルート」との合流点を過ぎる。

2~3分で右に「男山レクリエーションセンター」。

グランドやテニスコートのほかキャンプや飯盒炊さんなどができるようだ。

センター内に入る手前。駐車場の脇に、今日歩く「こもれびルート」の入口があるので見落とさないように。

センター裏の階段を上る。

「山道」だ。

5分ほどで左に「祠」が現れる。

その奥に「鳩ケ峰山頂」。「男山」の山頂は「鳩ケ峰」と呼ばれるようだ。標高142.5mだが、周りは林で展望は効かない。

「三角点」の横にケルンが積まれ、その横に「鳩ケ峰国分寺跡」の碑。

さらに「山道」を進む。

「これでもか」と言うくらい案内表示が立つ。

ここにも立派な「竹林」。

「竹林」を過ぎると景色が広がる一角に。その真下を「男山ケーブル」の鉄橋が走る。ちょうど中間点の離合場所のようだ。

「山道」を下って行くと、この分岐点に出るので右「神應寺不動堂」方向へ。

すぐ目の前を先ほどの「男山ケーブル」の鉄橋が走るので今度はくぐる。「男山ケーブル」は、正式には「京阪鋼索線」と呼ばれ、営業距離約400m、高低差82mを最盛期は時速13km/h、閑散期は時速8km/hで進むそうだ。

鉄橋をくぐれば「神應寺不動堂」。この後、お参りする「神應寺」の奥の院である。

参拝後、坂を下っていくと、再度、「男山ケーブル」の鉄橋をくぐる。

裏からお参りしたので「鳥居」をくぐって境外へ出る。

「神應寺」の駐車場を過ぎれば「石清水八幡宮五輪塔」。そう、ここは「石清水八幡宮」の境内なのだ。高さ約6メートルの巨大な「五輪塔」だ。

尼崎の商人が宋との貿易の際、「石清水八幡宮」に参詣して海難を免れたとして建立されたと伝わり「航海記念塔」とも呼ばれている。

「五輪塔」を過ぎれば左に「曹洞宗神應寺」の山門。

石段を上っていく。遠くには「男山ケーブル」が。

貞観年間(859~877年)、「行教」により創建されたと伝わる古刹。神仏分離までは、「石清水八幡宮」の神宮寺であった。

参拝を終え、元の道を左に進めば「一ノ鳥居」前に出る。これで、「石清水八幡宮」と「男山」を一巡した。

ここから、ゴールの京阪電車「八幡市駅」へはすぐ。午後2時10分に到着。本日の歩き「15520歩」(13.29km)。駅前には、エジソンが作ったと言われる白熱電球を模したモニュメント。

「エジソン博士」の胸像も。「石清水八幡宮」は、京都中心部から見れば大阪との境「南の端」である。そのため、いわゆる「京都本」にも載ってないことが多いので、このページを参考に。

今日は「おまけ」付き。駅改札口の真ん前に良い感じの店があったので…。

ビールとおでんで軽く。「歩紀」の後の「一杯」はたまらんね。

出 発:京阪電車「八幡市駅」

到 着:京阪電車「八幡市駅」

「桂川」「宇治川」「木津川」の三流が合流し「淀川」と名を変える京・大坂の境界「山崎」。その南側にそびえる「男山」に鎮座する「石清水八幡宮」。本殿は「国宝」にまた、山自体が「国の史跡」に指定されている。そして、ここは「発明王エジソン」縁の地でもある。

「男山」の東麓を走る「東高野街道」界隈をブラブラした後、「表参道」から参詣し、帰りは「こもれびルート」という散策路で下山する。給水・トイレには困らないが、「こもれびルート」は山道なので、それなりの準備を。

京阪「八幡市駅」。ここ京都府八幡市は、もちろん「石清水八幡宮」に因んで命名されたのだが「はちまん」ではなく「やわた」と読む。大阪の「京橋駅」から京阪本線で約30分、370円。午前10時、駅前を出発。

駅前に「観光案内所」。地図をもらおう。

駅前から東に進み「全昌寺橋」という橋で「大谷川」を渡る。「大谷川」は、別名「放生川」とも呼ばれる。

橋を渡って「カトリック教会」前を過ぎ、三叉路に突き当たれば右折する。

すぐに右に「飛行神社」。神社というが現代風の建物だ。

ライト兄弟による飛行機発明前の明治24(1891)年、日本で初めて動力付きの飛行実験に成功した「二宮忠八」という人が大正4(1915)年に創建したそうだ。

ギリシャ風の神殿には「饒速日命(ニギハヤヒノミコト)」らを祀る。「饒速日命」とは、「天磐船」に乗り「河内国」に降臨した神様である。「天磐船」を飛行機に見立て、御祭神としたのだろう。今日一日の安全を祈願する(「野里町歩紀~思いつくままに~もうひとつの天孫降臨の地、河内磐船を訪ねる」参照)。

ここは、御祭神の他、航空機開発に携わった人や航空機事故の犠牲者も「神」として祀る、いわゆる「招魂社」の一種である。

参拝を終え境内を出て右へ。1つ目の四つ角には「八幡行宮址」碑と道標。

ここを左に曲がれば「後村上天皇行宮址」碑。「行宮(あんぐう)」とは、仮の宮である。

そのまま進み、次の地蔵尊のある角を右折。

お屋敷の前を過ぎる。

次の四つ角を右に曲がれば「淀屋辰五郎邸跡」碑。「淀屋辰五郎」とは、江戸時代、大坂の豪商であり、自宅前の川に橋を架ける(淀屋橋)など分不相応の贅沢をしたことからお咎めを受け、土地・財産等を没収のうえ大坂を追われ、ここ八幡でひっそりと余生を過ごしたという。

四つ角まで戻り右へ。地蔵尊の前を過ぎていく。

鍵型に曲がりながら直進すると「山路橋」という橋で先ほどの「大谷川」を渡る。背後には、この後参拝する「男山」が連なる。

そのまま進み「まるなか呉服店」前で信号を渡り、再度鍵型に曲がりながら直進、「大谷川」から分かれた小さな川沿いに進んでいく。

自然と「市立八幡市民図書館」の駐車場に入るので横切り、車の出入口から出て路地を右へ。

図書館前には「東高野街道」の石標と「金剛律寺故址」碑。

古い生菓子屋さんの横に「小野頼風塚」への石標が立つので入っていこう。

「小野頼風」とは、平安時代の謡曲に謡われた架空の人物で、色恋物語の末、ここに眠るといわれ塚が築かれたそうだ。石灯籠の横に小さな「五輪塔」が。

図書館前まで戻り右(南)へ。幼稚園やNTTの前を進んでいこう。梅の季節だな。

途中、右の脇に入れば「諏訪大明神」。

「巡検道」と刻まれた石標の前を進む。

道沿いには、立派な土蔵が残る。

「浄土宗世音寺」の隣にも立派な旧家。

バス通りに出るので右へ曲がる。すぐに「神原交差」。右へ曲がろう。つまり同じ方向へUターンするのだ。

この道は「東高野街道」。

かなり家の建て替えは進んでいるが、所々に大きな屋敷が残る。

途中、左に「男山」への3つの散策ルートの一つ「せせらぎルート」の入口を見ながら進む。

しばらく進めば左に「律宗善法律寺」。鎌倉時代、石清水八幡宮に仕えた者が、東大寺実相上人に帰依し、私宅を寺に改めたと伝わる。

室町時代には、足利家とも深いつながりを持ったという。もみじが美しいことから「紅葉寺」とも呼ばれる。

すぐ北隣の「市民グランド」を左に見ながら「東高野街道」を北に進む。

街道らしく「虫籠窓」の旧家や「祠」などが残る。

「久遠山妙法寺」の前を過ぎる。

すぐ右角に「八幡まちかど博物館」という建物があるが、当分の間「閉館」しているそうだ。入口前にパンフレットなどが置かれている。

目の前には「大谷川」に掛かる橋が見えるが渡らず、「八幡まちかど博物館」前を左に曲がろう。突き当たりには「相槌神社」。

神社裏の石段から「石清水八幡宮」の「表参道」につながるのだが右に曲がる。

「東高野街道」を進む。

右に「道標」が見えれば、「大谷川」沿いに遊歩道が続く。

左には「石清水八幡宮」の駐車場。

その向かいには「安居(あんご)橋」。「大谷川」に掛かる太鼓橋だ。

前方に「京阪電車」の踏切が見えればスタート地点の「八幡市駅」だ。左をのぞき込めば、「石清水八幡宮」の「一ノ鳥居」。ここまで約1時間20分。

さあ、参拝だ。一礼して「一ノ鳥居」をくぐる。

鳥居をくぐれば右に「放生池」。「放生(ほうじょう)」とは、捕らえた生き物を野に放ち、殺生を戒めるという仏教の戒律である。神仏習合により神道にも取り入れられ、春や秋になれば、全国の寺院や八幡宮で「放生会(ほうじょうえ)」というお祭りが行われる。

茅葺きの門をくぐれば「頓宮(とんぐう)」。

「頓宮」とは、山上の本殿である「上院」に対する「下院」。「御旅所」的な位置づけである。かなり広い境内だ。

「南門」をくぐる。

「勤番所」という建物の向こうには「高良神社」。

元に戻り、さらに進めば右手に「裏参道」との分かれ道が現れるが、真っ直ぐ進む。

目の前には「二ノ鳥居」。この参道は「表参道」と呼ばれる。

「表参道」を進む。

途中、右に小さな滝が落ちる。

先ほど参拝した「相槌神社」の裏から「表参道」は石段となる。

この石段は4回つづら折れを繰り返し高度をかせぐが、息が切れるほどではない。

最後の石段を上れば「大扉稲荷社」。

ここからちょっと右へそれ、「駒返し橋」という小さな橋を渡って石段に進む。

50mほど石段を進めば「松花堂跡」。石清水八幡宮は、神仏習合の名残から仏教的な史跡も残る。ここは、「石清水八幡宮」にあった「瀧本坊」の住職「昭乗」縁の地。「昭乗」が好んだ「四つ切り器」が、後の「松花堂弁当」の発祥といわれる。

「井戸」の跡だろうか。

「茶室跡」も残る。

さらに石段を50mほど進めば「石清水社」。

神殿の前には、今も霊泉が湧く。この水は、干ばつの時も涸れず、厳冬にも凍らないと言われる。

この先に進めば、先ほどの「裏参道」に合流するのだが、元の「表参道」に戻る。

坂道と石段が続く。

しばらくすると「竹林」が現れる。この「竹」については後ほど述べる。

石段を上れば右に「鳩茶屋」という休憩所。「うどん」で軽く食事をしたり、「おでん」で一杯飲むこともできるのだが。

この日は、閉まっていた。もう廃業したのだろうか。

そして茶屋を過ぎれば左に「神馬舎」。その後ろは、「せせらぎコース」のゴールである。

「神馬舎」の前には「三ノ鳥居」。これより「本宮」の境内に入る。

左には「清峯殿」。研修センターのようだ。かつて「清峯寮」という建物があったのか、その石庭が残されている。

参道の左右には、たくさんの石灯籠が寄進されている。

そのまま進めば左に「手水舎」。身を清めよう。

「神道」という宗教は「酒」と相性が良い。

さあ「南総門」から「神殿」に向かう。

「南総門」から「神殿」までは、一直線ではなく、やや屈折して進む構造になっている。これは、神殿を後にする際、神様にお尻を向けないためだと言われる。

そして「楼門」。「八幡造」と呼ばれる「社殿」は、「国宝」に指定されている。すでに鎮座していた寺院に、貞観2(860)年、清和天皇の勅願により宇佐神宮から遷宮されたといわれる。

御祭神は「応神天皇」である「誉田別命(ほんだわけのみこと)」。宗像三女神である「多紀理毘売命(たぎりひめ)」「市寸島姫命(いちきしまひめ)」「多岐津比売命(たきつひめ)」。そして「応神天皇」の母「神功皇后」である「息長帯姫命(おきながたらしひめのみこと)」。

神仏習合とともに皇室や源氏などの武家から篤い信仰を受け、平安時代から続く、格式高い神社である。

「本殿回廊」に沿って時計と反対方向に回る。

「水若宮社」「気比社」「若宮殿社」「若宮社」と並ぶ。

「北総門」手前には「貴船社」「龍田社」。

門をはさんで「一童社」「住吉社」。

端っこには「校倉」。「宝蔵」と書かれていた。

「西総門」手前には「廣田社」「生田社」「長田社」。神戸と関係があるのだろうか。

「神楽殿」越しに「南総門」を望む。これで「本殿」の周りを一周した。

「南総門」から出て社務所前を左に。これより「東参道」と呼ばれる道に沿って、時計と反対方向に周る。

ここにも「竹林」。

途中、右から「裏参道」が合流してくるが、真っ直ぐ「東参道」を進む。

左の階段を上がる。

突き当たりには「男山展望台」。「谷崎潤一郎文学碑」越しに京都市内方向を望む。

この後、合流する「桂川」「宇治川」「木津川」が眼下に。

本来、ここから「男山ケーブル」に抜ける階段があるのだが、崖崩れのため通行止めになっている。先ほどの分岐まで戻り「ケーブルのりば」方向へ。すぐに「男山山上駅」。京阪電車「八幡市駅」から約5分(200円)で結ぶ。お年寄りや子供連れでも安心だ。

ここからUターンして南へ。「西参道」と名を変える。「参道」というより「木漏れ陽の散歩道」という感じだ。

「西参道」を抜ければ右に「三女神社」。「宗像三女神」を祀る。

「三女神社」を過ぎれば、ちょうど「表参道」をはさんで、先ほど通った「社務所」の向かいにあたる広場に出る。正面には「涌峯塔」と呼ばれるシンボルタワーが。給水塔のようだ。

そして左には「石翠亭」。レストランである。時間は、午後0時45分。昼食としよう。以前は、大きなレストランだったが、今は1階で軽食だけを取り扱っているようだ。

「厄除うどん(700円)」と「鮭おにぎり(150円)」を注文。「勝尾寺」「伏見稲荷大社」と、私はよく「きつねうどん」を食べるなぁ。

食事を終え広場へ。一角に生け垣に囲まれた「石碑」が立つ。

「エジソン記念碑」である。発明王「トーマス・エジソン」は、白熱電球を改良した際、「男山」の「竹」をエレメントとして使用したことに因むらしい。毎年2月11日は、エジソンの誕生日。正午から「エジソン聖誕祭」が行われる。

奥の「楠峯館(体育館)」の前を通り抜ける。境内には「宿泊棟」もあり、研修ができるようだ。

広場は駐車場になっている。「初詣」や「例大祭」の時期でなければ、山頂まで車で来られるようだ。

「第1駐車場」前を通る。駐車場裏も「竹林」。

エジソンが使ったであろう「竹」の横を通り過ぎる。

もう一つの散策路「ひだまりルート」との合流点を過ぎる。

2~3分で右に「男山レクリエーションセンター」。

グランドやテニスコートのほかキャンプや飯盒炊さんなどができるようだ。

センター内に入る手前。駐車場の脇に、今日歩く「こもれびルート」の入口があるので見落とさないように。

センター裏の階段を上る。

「山道」だ。

5分ほどで左に「祠」が現れる。

その奥に「鳩ケ峰山頂」。「男山」の山頂は「鳩ケ峰」と呼ばれるようだ。標高142.5mだが、周りは林で展望は効かない。

「三角点」の横にケルンが積まれ、その横に「鳩ケ峰国分寺跡」の碑。

さらに「山道」を進む。

「これでもか」と言うくらい案内表示が立つ。

ここにも立派な「竹林」。

「竹林」を過ぎると景色が広がる一角に。その真下を「男山ケーブル」の鉄橋が走る。ちょうど中間点の離合場所のようだ。

「山道」を下って行くと、この分岐点に出るので右「神應寺不動堂」方向へ。

すぐ目の前を先ほどの「男山ケーブル」の鉄橋が走るので今度はくぐる。「男山ケーブル」は、正式には「京阪鋼索線」と呼ばれ、営業距離約400m、高低差82mを最盛期は時速13km/h、閑散期は時速8km/hで進むそうだ。

鉄橋をくぐれば「神應寺不動堂」。この後、お参りする「神應寺」の奥の院である。

参拝後、坂を下っていくと、再度、「男山ケーブル」の鉄橋をくぐる。

裏からお参りしたので「鳥居」をくぐって境外へ出る。

「神應寺」の駐車場を過ぎれば「石清水八幡宮五輪塔」。そう、ここは「石清水八幡宮」の境内なのだ。高さ約6メートルの巨大な「五輪塔」だ。

尼崎の商人が宋との貿易の際、「石清水八幡宮」に参詣して海難を免れたとして建立されたと伝わり「航海記念塔」とも呼ばれている。

「五輪塔」を過ぎれば左に「曹洞宗神應寺」の山門。

石段を上っていく。遠くには「男山ケーブル」が。

貞観年間(859~877年)、「行教」により創建されたと伝わる古刹。神仏分離までは、「石清水八幡宮」の神宮寺であった。

参拝を終え、元の道を左に進めば「一ノ鳥居」前に出る。これで、「石清水八幡宮」と「男山」を一巡した。

ここから、ゴールの京阪電車「八幡市駅」へはすぐ。午後2時10分に到着。本日の歩き「15520歩」(13.29km)。駅前には、エジソンが作ったと言われる白熱電球を模したモニュメント。

「エジソン博士」の胸像も。「石清水八幡宮」は、京都中心部から見れば大阪との境「南の端」である。そのため、いわゆる「京都本」にも載ってないことが多いので、このページを参考に。

今日は「おまけ」付き。駅改札口の真ん前に良い感じの店があったので…。

ビールとおでんで軽く。「歩紀」の後の「一杯」はたまらんね。