訪問日:令和3年3月26日(金)

出 発:能勢電車「妙見口駅」

到 着:阪急バス「余野バス停」

令和3年2月28日、首都圏に先行して近畿圏の緊急事態宣言が解除された。新型コロナ対策を徹底しながら「歩紀」を再開しようと思う。が、毎週土・日ごとに雨。そこで今日は金曜日だが休日出勤の振替で休みだったので、晴れの合間を縫って急遽歩くことにした。

これまで「そうだ妙見山に登ろう1~5」でケーブルカーと「妙見山」の5つのコースを歩いた。もう「妙見山」は卒業かなと思ったが、やっぱりもう一回登ろう。ということで今回は「おおさか環状自然歩道」で「本瀧寺」を経て北側から「妙見山」に登り、府道・国道で東麓の「余野」まで下る。当初、昨年12月に歩く予定だったが新型コロナに伴う非常事態宣言の発令に加え、このルートは集中豪雨に伴う補修工事のため令和2年12月1日から本年3月5日まで通行止めであったため今回に順延した。「本瀧寺」は寺院としては比較的新しいが、奈良時代から続く古い行場に開かれたお寺である。山に入る前に済ませておけば給水・トイレの心配はない。

いつものように能勢電車「妙見口駅」を午前10時に出発。ここまで阪急電車「大阪梅田駅」から「川西能勢口駅」で乗り換えて約1時間(600円)。駅前にはお土産屋さんなど3軒(テイクアウトはない)と自動販売機・きれいな駅トイレがある。この先、自動販売機やトイレはいくつかあるが、スーパー・コンビニはないので買うものがあれば「川西能勢口駅」構内のコンビニで揃えよう。ここは「大阪府豊能郡豊能町」。

駅前から「花折街道」を北に向かって歩く(地図参照)。途中、道端に自動販売機が3ヶ所。

国道477号線と合流する。ここまでは「そうだ妙見山に登ろう1~のせ電『妙見口駅』周辺~」や何回も歩いている「花折街道」のページをご覧ください。突き当たりに自動販売機あり。

大阪・兵庫の府県境を越え「兵庫県川西市」に入れば「妙見の森ケーブル黒川駅」への入口。ここは以前歩いた「北摂里山街道」の出発点でもある。駅前には自動販売機やきれいな水洗トイレがある。桜がきれいだな。(午前10時18分)

次の三叉路を左に曲がれば「北摂里山街道」だが曲がらずに真っ直ぐ進む。

ここも以前歩いたコースだ。きつねうどんを食べたうどん店さんは、今は「ヨナナ」というスパイシーカレーのカフェになっている。結構、繁盛しているようだ。開店前だがカレーの良い香りが。「ヨナナ」とは「477」?

左には「黒川」の集落が見える。

国道477号線を進む。歩道は右側にある。

少し歩けば右に「炭焼窯」と「台場くぬぎ」。(午前10時28分)

すぐ先には「曹洞宗徳林寺」。以前訪れたのでスルー。お寺前の「黒川バス停」横に自動販売機あり。

この道は新しくできたバイパス道。旧道の一部が今も残る。

国道の両側には「日本一」と言われる里山が広がる。

しばらく単調な風景が続く。

やがて左側に「黒川・桜の森」という案内板が。(午前10時45分)

ここは「エドヒガン」という野生の桜が群生する。

結構、咲いているな。ただ「エドヒガン」は木々ごとに開花し、「ソメイヨシノ」のように一斉開花はしないそうだ。

しばらくして「兵庫県川西市」から「大阪府豊能郡能勢町」に入る。ここからは歩道がなくなるので車に注意して歩こう。結構、車は通るよ。(午前10時50分)

生コン会社を過ぎればちょっとした上り坂になる。生コン会社前に自動販売機あり。

そしてその頂上が「大槌峠」。

峠を越えれば右にお堂が現れる。村への入口なのだろうか。(午前11時)

お堂の先で道は二つに分かれる。左は新しく開通したバイパス道。右の旧道「能勢妙見山・真如寺」方向に進む。バイパスができてからは車の通行量は減ったようだ。

左には「野間中」の集落。

阪急バス「稲地バス停」。以前は道端の普通のバス停だったが、村の人たちが建てたのだろうか「茅葺き」の屋根が造られている。(午前11時3分)

坂を下れば盆地に出る。四方を山に囲まれた田舎風景が素晴らしい。

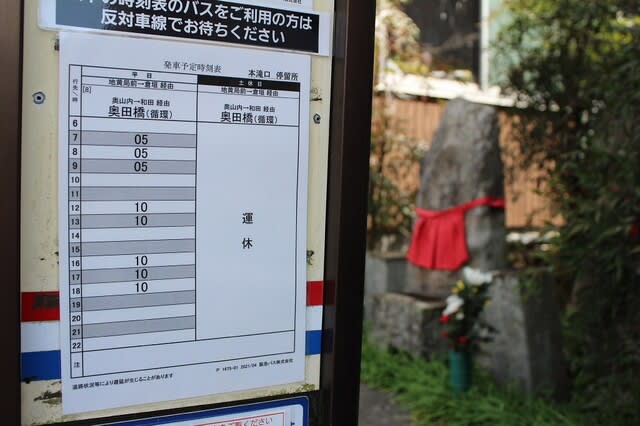

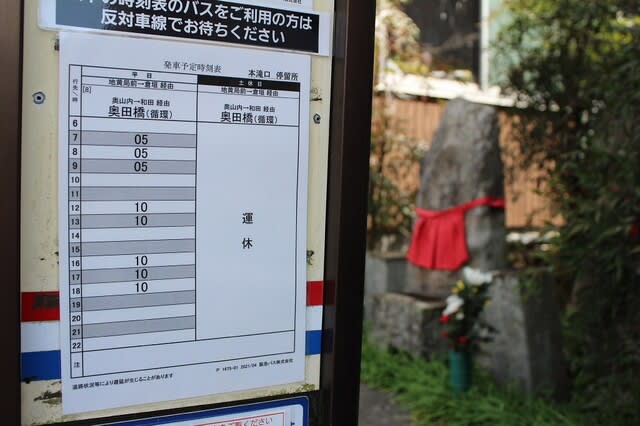

右に「日蓮宗圓珠寺」という広いお寺を過ぎれば阪急バス「本滝口バス停」。その名のとおり、これから向かう「本瀧寺」への入口だ。(午前11時9分)

バス停後ろには南北朝時代の暦応4(1341)年に造られた「野間中地蔵石仏」。

足に自信のない方や時間的に無理のある方はここまでバスを利用しても良い。今朝、出発した能勢電車「妙見口駅」からバスで約10分(370円)で着く。ただ、ご覧の通り平日のみで本数も少ない。詳しくは阪急バスのホームページや駅すぱあとで確認しよう。

バス停のすぐ先には「野間中交差点」。左に曲がれば「野間の大けやき」という巨木があるので行ってみよう。

5分ほどで左に「野間の大けやき」。樹齢1000年以上といわれる。高さ約27m、幹周り約13m、直径36m以上にわたって枝を広げる。西日本最大の「けやき」で「大阪みどりの百選」「国の天然記念物」に指定されている。

元はかつて近くにあった「蟻無宮(ありなしみや)」という神社の御神木だったらしい。毎年4月から7月ころにかけて「アオバズク」が巣をかけるそうだ。

でかいな。

奥には「能勢町けやき資料館」。「大けやき」に関する資料を展示。町営の施設で午前10時~午後4時まで開館(火・水曜日休館、入館無料)。

きれいなトイレや小さな売店などがある。「本瀧寺」まで最後のトイレ・給水ポイントだな。

「大けやき」前に戻る。季節によってはイベントが開催されたりカフェがオープンする。時間は午前11時30分、ベンチがあるので昼食にしよう。今日の昼食は、自宅近くのコンビニで買った「具たっぷりサラダ巻」(321円)と「ゆで卵」2個(149円)。

新しい相棒を紹介しよう。今後、新型コロナ対策の一つとして極力「外食」を避けることになるため購入したモンベルの「スタックイン野箸」つまり野食用の「マイ箸」だ。

食事を終え、午前11時45分出発。同じ道を「野間中交差点」まで戻り、ガソリンスタンドを左に見ながら直進する。この道は「府道4号線(能勢茨木線)」。ここからはずっと上り坂。

交差点を渡れば左に「野間中地蔵一尊種子板碑」。高さ170cmの大きな石碑だ。これも暦応4(1341)年の銘文が刻まれている。

大阪では珍しい駐在さんの前を通り過ぎる。

駐在所から180mほどで左に「阿弥陀六地蔵磨崖仏」。これは永禄7(1564)年の銘が刻まれている。

その向かいには金網に囲まれているが立派な石灯籠。(午前11時58分)

灯籠の左脇には、「妙見奥の院」まで8丁を示す「丁石」や力自慢に使ったと思われる「力石」が。能勢は石造物や石仏が多い。「野里町歩紀~摂河泉をゆく(能勢路編)~」でもいくつか紹介しているのでご覧ください。

「府道4号線」は「野間峠」で「妙見山」を越えることから、東西から車での「能勢妙見」参拝コースになっている。今歩いているのは西からのルート。歩車道の区別はない。前を走るのはミニパト。駐在さんご苦労様。

「能勢」はホンマに田舎やな。

「箕面トンネル」や「新名神」が開通してからは、車での参拝は「国道423号線」を経由した東側からのルートが一般的となったため、こちら側はかなり交通量は減ったが、それでも歩車道の区別がなく、下りの車は猛スピードで走ってくるので注意しよう。ライダーも多い。

府道を上って行けば左に石鳥居が現れる。(午後0時10分)

鳥居をくぐる道は大阪府をぐるっと囲む「おおさか環状自然歩道」というハイキング道である。

ここから「おおさか環状自然歩道」と「府道4号線」が重なる。見通しは良いが車に注意して歩こう。

左に「すみよし茶屋」というお店が見えてくる。

その先は大きなヘアピンカーブ。このまま「府道4号線」を上れば「本瀧寺」への立派な「大鳥居」が現れるのだが、この先もカーブが続き道も狭いので「歩紀」はお勧めできない。

店の真ん前にあるヘアピンカーブの先っちょが「おおさか環状自然歩道」への入口になっている。(午後0時16分)

「おおさか環状自然歩道」を進む。

右には砂防ダム。今日は天気は良いのだが風が強い。何度も帽子を飛ばされた。写真ではわからないが、水しぶきが上がっていた。

案内表示は整備されている。

この急な石段を上る。看板にも書いてあるが、結構きついぞ。

階段を上り切れば鳥居が立つ。この道は「旧参道」でもあるようだ。

この階段を上れば…。

待合所横から「本瀧寺」に到着。車であれば「府道4号線」沿いの「大鳥居」をくぐって待合所向こうの駐車場に着く。案外、近かったな。(午後0時30分)

境内への入口である鳥居横にはちょっと古いが「境内案内図」。鳥居をくぐって境内へ。

左に見える鉄筋コンクリートの建物は「妙見廟」と呼ばれる納骨堂。

階段(右はスロープ)を上って行く。

立派な石垣だな。

かつての「本坊」を建て替えた「大講堂」を右に見ながら進めば境内へ。

寺務所受付の横には「大空殿」と呼ばれる立派な本殿。「お釈迦様」「妙見大菩薩」「常富大菩薩」が祀られている。

能勢地方は領主「能勢頼次」が「日蓮宗」に帰依したことから「日蓮宗」の勢力が強い地域であったため、紆余曲折のうえ大正時代に入り「天台宗」の修験場として開山。戦後の昭和21年2月、「天台宗」と分かれ「妙見宗」に改宗、現在では全国100を越える寺院・教会の総本山となったそうだ。つまり「能勢妙見」や「日蓮宗」とは関係ないらしい。

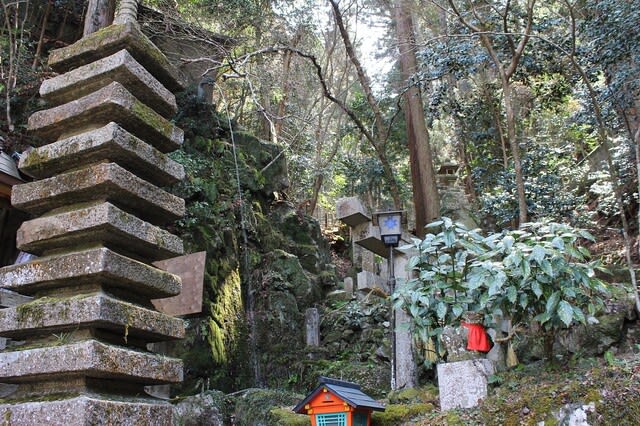

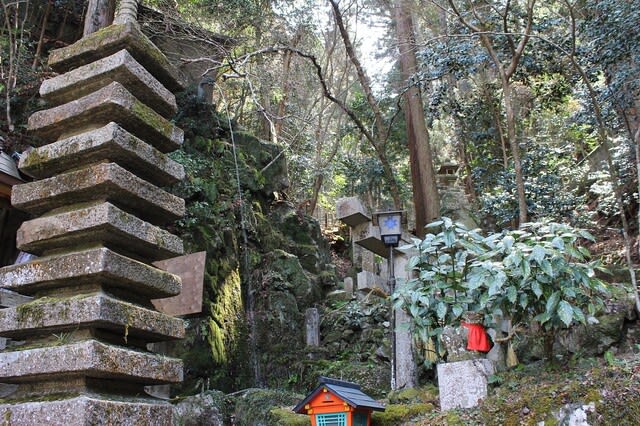

ただ当地は1200年以上前に「行基」が開いた修験場であるといわれ、境内は古から続く荘厳さが感じられる。

本殿前には「末社」。「神仏習合」の名残が方々に見られるのもそのためだろう。

一番奥には本山の根本となった「本瀧」。鳥居奥の苔むした龍口から霊水が落ち、1200年以上前から「滝行」が行われているという。

本殿横のトイレの案内表示に従って進み、自動販売機の前を通り過ぎる。

このお寺には「ほんたき山のカフェ」というお店があり、名物の「薬膳カレー」や軽食、珈琲、スイーツなどがいただける。ただし、営業は月・土・日・祝日の午前9時から午後5時。

今日はお休みだが、ここの副住職さんはハーレーダビットソンの愛好家であることからライダーの間では「バイク寺」として紹介され、多くのライダーが訪れるようだ。

カフェのテラスから眺める「能勢」の山々。いいな~。でも、ここは「大阪」だぞ。

奥には城壁のような石垣。

「大講堂」前まで戻り「おおさか環状自然歩道」の登山口へ。ここから先が改修工事中だったのだ。これより「妙見山」を目指す。ただし、案内表示はない。(午後0時50分)

結構な上りが続く。

改修されて間がないので新しい砂利も入れられており、足元はしっかりしている。

石塔が続く。

この道は「能勢妙見」と「奥の院・真如寺」を結ぶ参道でもある。

「夫婦杉」のように二又に分かれた杉。

この簡易な「矢印」だけが頼りだが、明日には撤去されるようだぞ。案内表示が欲しいな。

先が見えてきた。

間もなく頂上だ。

裏口にあたる「妙見山簡易郵便局」前から「妙見山」に到着。(午後1時10分)

「妙見山」。これまで何回登っただろうか。この後は「そうだ妙見山に登ろう2~『妙見山頂』周辺~」をご覧ください。

帰りはこれまで紹介したいくつかのルートで下山しても良いのだが、今回は「山上駐車場」前から「府道605号線(国崎野間口線)」に入り帰路に着く。なお「妙見の森ケーブル」は冬季運休日に注意。また、以前あった阪急バスは昨年7月「廃線」になっている。ここからゴールまでトイレはない。駐車場向かいのトイレで済ませておこう。(午後1時40分)

この道はヘアピンカーブもあり「能勢妙見」の山上駐車場に続く道なので車には気をつけよう。ただ、道幅は広い。

以前、歩いた「初谷出合い」からの合流点を通り過ぎる。

1.3kmほどで分岐点に出る。どちらも「府道4号線」だが「能勢」方面へ真っ直ぐ進む。(午後1時55分)

先ほどの「池田・茨木」方面が車でのメインコースなので、この道は比較的車は少ない。

そのまま進んで行くと三叉路に突き当り鳥居が立つ。

鳥居をくぐれば「野間峠」。かつて峠越えの参拝入口であったため鳥居が立つのだろう。角の「料理旅館」跡は私が初めて来た頃はレストランになっており、その後地元野菜などを売っていたが、今では完全に廃業しているようだ。自動販売機がある。(午後2時10分)

この三叉路が「府道605号線」と「府道4号線」の境界らしい。上を見れば「野間峠」をくぐる「野間トンネル」が見える。トンネルをくぐって坂を下って行けば、午前中通った「野間中交差点」まで繋がる。「野間トンネル」はいわゆる「心霊スポット」らしいが、私はあまり興味はない。

トンネルとは逆方向「府道605号線」に進む。この道も狭く車も結構通るが、比較的見通しは良いので怖さは感じない。

「日蓮宗妙瀧寺」への看板を過ぎる。

この辺りから左には田んぼが開け、遠くに「野間口」の集落が見えてくる。豊能郡は「野間峠」を挟んで東西に「野間」という地名があるが、午前中に歩いた西側は「能勢町」。そして今歩いている東側は「豊能町」になる。

途中、墓地の前に集落への道があるので左折しよう。(午後2時19分)

「府道」から一本北の道で「野間口」の集落内を歩くことになる。道沿いに「野間口双体地蔵石仏」。江戸時代に造られたそうだ。

村の出入口付近には、京都の開運講という「妙見講」により、文政11(1828)年に建立された石標が立つ。

「府道605号線」と合流すると目の前の三叉路が「妙見口交差点」。ここで「国道423号線」に突き当たる。(午後2時30分)

交差点南側には阪急バス「妙見口バス停」。朝、出発した能勢電車の「妙見口駅バス停」とはまったく違う場所。時間が合えば阪急電車「池田駅」まで直通バスがあるが1日数本。所要時間が約45分あるうえトイレや時間つぶしをするところは何もない。

国道を南に向かって歩こう。途中、地元の特産物などを扱う「志野の里」。土・日のみの営業のようだ。

15分ほどでコンビニ。このコースにはコンビニが少ないので、ドライバーやライダー、サイクリストたちのオアシスになっている。ただ、ハイカーの私は通過してしまった。「歩人」は「自己完結型」だからかな。

少し歩けば「余野交差点」。ここは「豊能町」の中心部。付近には町役場や消防署、交番、図書館などの公共施設や個人店舗、小さなスーパーなどがある。

さらに進めば「豊能町役場」前に阪急「余野バス停」。ここが今日のゴール。午後2時50分着。本日の歩紀「22487歩」(15.29km)。ここから阪急電車「池田駅」まで約40分(570円)。ちょっと離れた「中央公民館」前には「茨木」「千里中央」方面へのバスもある。駅すぱあとや阪急バスのホームページで検索して下さい。トイレは先ほどのコンビニのほか「町役場」「図書館」「郷土資料館」などにあり、バスの時間が合わなければ時間つぶしもできる。もう今回で「妙見山」は卒業かな。

出 発:能勢電車「妙見口駅」

到 着:阪急バス「余野バス停」

令和3年2月28日、首都圏に先行して近畿圏の緊急事態宣言が解除された。新型コロナ対策を徹底しながら「歩紀」を再開しようと思う。が、毎週土・日ごとに雨。そこで今日は金曜日だが休日出勤の振替で休みだったので、晴れの合間を縫って急遽歩くことにした。

これまで「そうだ妙見山に登ろう1~5」でケーブルカーと「妙見山」の5つのコースを歩いた。もう「妙見山」は卒業かなと思ったが、やっぱりもう一回登ろう。ということで今回は「おおさか環状自然歩道」で「本瀧寺」を経て北側から「妙見山」に登り、府道・国道で東麓の「余野」まで下る。当初、昨年12月に歩く予定だったが新型コロナに伴う非常事態宣言の発令に加え、このルートは集中豪雨に伴う補修工事のため令和2年12月1日から本年3月5日まで通行止めであったため今回に順延した。「本瀧寺」は寺院としては比較的新しいが、奈良時代から続く古い行場に開かれたお寺である。山に入る前に済ませておけば給水・トイレの心配はない。

いつものように能勢電車「妙見口駅」を午前10時に出発。ここまで阪急電車「大阪梅田駅」から「川西能勢口駅」で乗り換えて約1時間(600円)。駅前にはお土産屋さんなど3軒(テイクアウトはない)と自動販売機・きれいな駅トイレがある。この先、自動販売機やトイレはいくつかあるが、スーパー・コンビニはないので買うものがあれば「川西能勢口駅」構内のコンビニで揃えよう。ここは「大阪府豊能郡豊能町」。

駅前から「花折街道」を北に向かって歩く(地図参照)。途中、道端に自動販売機が3ヶ所。

国道477号線と合流する。ここまでは「そうだ妙見山に登ろう1~のせ電『妙見口駅』周辺~」や何回も歩いている「花折街道」のページをご覧ください。突き当たりに自動販売機あり。

大阪・兵庫の府県境を越え「兵庫県川西市」に入れば「妙見の森ケーブル黒川駅」への入口。ここは以前歩いた「北摂里山街道」の出発点でもある。駅前には自動販売機やきれいな水洗トイレがある。桜がきれいだな。(午前10時18分)

次の三叉路を左に曲がれば「北摂里山街道」だが曲がらずに真っ直ぐ進む。

ここも以前歩いたコースだ。きつねうどんを食べたうどん店さんは、今は「ヨナナ」というスパイシーカレーのカフェになっている。結構、繁盛しているようだ。開店前だがカレーの良い香りが。「ヨナナ」とは「477」?

左には「黒川」の集落が見える。

国道477号線を進む。歩道は右側にある。

少し歩けば右に「炭焼窯」と「台場くぬぎ」。(午前10時28分)

すぐ先には「曹洞宗徳林寺」。以前訪れたのでスルー。お寺前の「黒川バス停」横に自動販売機あり。

この道は新しくできたバイパス道。旧道の一部が今も残る。

国道の両側には「日本一」と言われる里山が広がる。

しばらく単調な風景が続く。

やがて左側に「黒川・桜の森」という案内板が。(午前10時45分)

ここは「エドヒガン」という野生の桜が群生する。

結構、咲いているな。ただ「エドヒガン」は木々ごとに開花し、「ソメイヨシノ」のように一斉開花はしないそうだ。

しばらくして「兵庫県川西市」から「大阪府豊能郡能勢町」に入る。ここからは歩道がなくなるので車に注意して歩こう。結構、車は通るよ。(午前10時50分)

生コン会社を過ぎればちょっとした上り坂になる。生コン会社前に自動販売機あり。

そしてその頂上が「大槌峠」。

峠を越えれば右にお堂が現れる。村への入口なのだろうか。(午前11時)

お堂の先で道は二つに分かれる。左は新しく開通したバイパス道。右の旧道「能勢妙見山・真如寺」方向に進む。バイパスができてからは車の通行量は減ったようだ。

左には「野間中」の集落。

阪急バス「稲地バス停」。以前は道端の普通のバス停だったが、村の人たちが建てたのだろうか「茅葺き」の屋根が造られている。(午前11時3分)

坂を下れば盆地に出る。四方を山に囲まれた田舎風景が素晴らしい。

右に「日蓮宗圓珠寺」という広いお寺を過ぎれば阪急バス「本滝口バス停」。その名のとおり、これから向かう「本瀧寺」への入口だ。(午前11時9分)

バス停後ろには南北朝時代の暦応4(1341)年に造られた「野間中地蔵石仏」。

足に自信のない方や時間的に無理のある方はここまでバスを利用しても良い。今朝、出発した能勢電車「妙見口駅」からバスで約10分(370円)で着く。ただ、ご覧の通り平日のみで本数も少ない。詳しくは阪急バスのホームページや駅すぱあとで確認しよう。

バス停のすぐ先には「野間中交差点」。左に曲がれば「野間の大けやき」という巨木があるので行ってみよう。

5分ほどで左に「野間の大けやき」。樹齢1000年以上といわれる。高さ約27m、幹周り約13m、直径36m以上にわたって枝を広げる。西日本最大の「けやき」で「大阪みどりの百選」「国の天然記念物」に指定されている。

元はかつて近くにあった「蟻無宮(ありなしみや)」という神社の御神木だったらしい。毎年4月から7月ころにかけて「アオバズク」が巣をかけるそうだ。

でかいな。

奥には「能勢町けやき資料館」。「大けやき」に関する資料を展示。町営の施設で午前10時~午後4時まで開館(火・水曜日休館、入館無料)。

きれいなトイレや小さな売店などがある。「本瀧寺」まで最後のトイレ・給水ポイントだな。

「大けやき」前に戻る。季節によってはイベントが開催されたりカフェがオープンする。時間は午前11時30分、ベンチがあるので昼食にしよう。今日の昼食は、自宅近くのコンビニで買った「具たっぷりサラダ巻」(321円)と「ゆで卵」2個(149円)。

新しい相棒を紹介しよう。今後、新型コロナ対策の一つとして極力「外食」を避けることになるため購入したモンベルの「スタックイン野箸」つまり野食用の「マイ箸」だ。

食事を終え、午前11時45分出発。同じ道を「野間中交差点」まで戻り、ガソリンスタンドを左に見ながら直進する。この道は「府道4号線(能勢茨木線)」。ここからはずっと上り坂。

交差点を渡れば左に「野間中地蔵一尊種子板碑」。高さ170cmの大きな石碑だ。これも暦応4(1341)年の銘文が刻まれている。

大阪では珍しい駐在さんの前を通り過ぎる。

駐在所から180mほどで左に「阿弥陀六地蔵磨崖仏」。これは永禄7(1564)年の銘が刻まれている。

その向かいには金網に囲まれているが立派な石灯籠。(午前11時58分)

灯籠の左脇には、「妙見奥の院」まで8丁を示す「丁石」や力自慢に使ったと思われる「力石」が。能勢は石造物や石仏が多い。「野里町歩紀~摂河泉をゆく(能勢路編)~」でもいくつか紹介しているのでご覧ください。

「府道4号線」は「野間峠」で「妙見山」を越えることから、東西から車での「能勢妙見」参拝コースになっている。今歩いているのは西からのルート。歩車道の区別はない。前を走るのはミニパト。駐在さんご苦労様。

「能勢」はホンマに田舎やな。

「箕面トンネル」や「新名神」が開通してからは、車での参拝は「国道423号線」を経由した東側からのルートが一般的となったため、こちら側はかなり交通量は減ったが、それでも歩車道の区別がなく、下りの車は猛スピードで走ってくるので注意しよう。ライダーも多い。

府道を上って行けば左に石鳥居が現れる。(午後0時10分)

鳥居をくぐる道は大阪府をぐるっと囲む「おおさか環状自然歩道」というハイキング道である。

ここから「おおさか環状自然歩道」と「府道4号線」が重なる。見通しは良いが車に注意して歩こう。

左に「すみよし茶屋」というお店が見えてくる。

その先は大きなヘアピンカーブ。このまま「府道4号線」を上れば「本瀧寺」への立派な「大鳥居」が現れるのだが、この先もカーブが続き道も狭いので「歩紀」はお勧めできない。

店の真ん前にあるヘアピンカーブの先っちょが「おおさか環状自然歩道」への入口になっている。(午後0時16分)

「おおさか環状自然歩道」を進む。

右には砂防ダム。今日は天気は良いのだが風が強い。何度も帽子を飛ばされた。写真ではわからないが、水しぶきが上がっていた。

案内表示は整備されている。

この急な石段を上る。看板にも書いてあるが、結構きついぞ。

階段を上り切れば鳥居が立つ。この道は「旧参道」でもあるようだ。

この階段を上れば…。

待合所横から「本瀧寺」に到着。車であれば「府道4号線」沿いの「大鳥居」をくぐって待合所向こうの駐車場に着く。案外、近かったな。(午後0時30分)

境内への入口である鳥居横にはちょっと古いが「境内案内図」。鳥居をくぐって境内へ。

左に見える鉄筋コンクリートの建物は「妙見廟」と呼ばれる納骨堂。

階段(右はスロープ)を上って行く。

立派な石垣だな。

かつての「本坊」を建て替えた「大講堂」を右に見ながら進めば境内へ。

寺務所受付の横には「大空殿」と呼ばれる立派な本殿。「お釈迦様」「妙見大菩薩」「常富大菩薩」が祀られている。

能勢地方は領主「能勢頼次」が「日蓮宗」に帰依したことから「日蓮宗」の勢力が強い地域であったため、紆余曲折のうえ大正時代に入り「天台宗」の修験場として開山。戦後の昭和21年2月、「天台宗」と分かれ「妙見宗」に改宗、現在では全国100を越える寺院・教会の総本山となったそうだ。つまり「能勢妙見」や「日蓮宗」とは関係ないらしい。

ただ当地は1200年以上前に「行基」が開いた修験場であるといわれ、境内は古から続く荘厳さが感じられる。

本殿前には「末社」。「神仏習合」の名残が方々に見られるのもそのためだろう。

一番奥には本山の根本となった「本瀧」。鳥居奥の苔むした龍口から霊水が落ち、1200年以上前から「滝行」が行われているという。

本殿横のトイレの案内表示に従って進み、自動販売機の前を通り過ぎる。

このお寺には「ほんたき山のカフェ」というお店があり、名物の「薬膳カレー」や軽食、珈琲、スイーツなどがいただける。ただし、営業は月・土・日・祝日の午前9時から午後5時。

今日はお休みだが、ここの副住職さんはハーレーダビットソンの愛好家であることからライダーの間では「バイク寺」として紹介され、多くのライダーが訪れるようだ。

カフェのテラスから眺める「能勢」の山々。いいな~。でも、ここは「大阪」だぞ。

奥には城壁のような石垣。

「大講堂」前まで戻り「おおさか環状自然歩道」の登山口へ。ここから先が改修工事中だったのだ。これより「妙見山」を目指す。ただし、案内表示はない。(午後0時50分)

結構な上りが続く。

改修されて間がないので新しい砂利も入れられており、足元はしっかりしている。

石塔が続く。

この道は「能勢妙見」と「奥の院・真如寺」を結ぶ参道でもある。

「夫婦杉」のように二又に分かれた杉。

この簡易な「矢印」だけが頼りだが、明日には撤去されるようだぞ。案内表示が欲しいな。

先が見えてきた。

間もなく頂上だ。

裏口にあたる「妙見山簡易郵便局」前から「妙見山」に到着。(午後1時10分)

「妙見山」。これまで何回登っただろうか。この後は「そうだ妙見山に登ろう2~『妙見山頂』周辺~」をご覧ください。

帰りはこれまで紹介したいくつかのルートで下山しても良いのだが、今回は「山上駐車場」前から「府道605号線(国崎野間口線)」に入り帰路に着く。なお「妙見の森ケーブル」は冬季運休日に注意。また、以前あった阪急バスは昨年7月「廃線」になっている。ここからゴールまでトイレはない。駐車場向かいのトイレで済ませておこう。(午後1時40分)

この道はヘアピンカーブもあり「能勢妙見」の山上駐車場に続く道なので車には気をつけよう。ただ、道幅は広い。

以前、歩いた「初谷出合い」からの合流点を通り過ぎる。

1.3kmほどで分岐点に出る。どちらも「府道4号線」だが「能勢」方面へ真っ直ぐ進む。(午後1時55分)

先ほどの「池田・茨木」方面が車でのメインコースなので、この道は比較的車は少ない。

そのまま進んで行くと三叉路に突き当り鳥居が立つ。

鳥居をくぐれば「野間峠」。かつて峠越えの参拝入口であったため鳥居が立つのだろう。角の「料理旅館」跡は私が初めて来た頃はレストランになっており、その後地元野菜などを売っていたが、今では完全に廃業しているようだ。自動販売機がある。(午後2時10分)

この三叉路が「府道605号線」と「府道4号線」の境界らしい。上を見れば「野間峠」をくぐる「野間トンネル」が見える。トンネルをくぐって坂を下って行けば、午前中通った「野間中交差点」まで繋がる。「野間トンネル」はいわゆる「心霊スポット」らしいが、私はあまり興味はない。

トンネルとは逆方向「府道605号線」に進む。この道も狭く車も結構通るが、比較的見通しは良いので怖さは感じない。

「日蓮宗妙瀧寺」への看板を過ぎる。

この辺りから左には田んぼが開け、遠くに「野間口」の集落が見えてくる。豊能郡は「野間峠」を挟んで東西に「野間」という地名があるが、午前中に歩いた西側は「能勢町」。そして今歩いている東側は「豊能町」になる。

途中、墓地の前に集落への道があるので左折しよう。(午後2時19分)

「府道」から一本北の道で「野間口」の集落内を歩くことになる。道沿いに「野間口双体地蔵石仏」。江戸時代に造られたそうだ。

村の出入口付近には、京都の開運講という「妙見講」により、文政11(1828)年に建立された石標が立つ。

「府道605号線」と合流すると目の前の三叉路が「妙見口交差点」。ここで「国道423号線」に突き当たる。(午後2時30分)

交差点南側には阪急バス「妙見口バス停」。朝、出発した能勢電車の「妙見口駅バス停」とはまったく違う場所。時間が合えば阪急電車「池田駅」まで直通バスがあるが1日数本。所要時間が約45分あるうえトイレや時間つぶしをするところは何もない。

国道を南に向かって歩こう。途中、地元の特産物などを扱う「志野の里」。土・日のみの営業のようだ。

15分ほどでコンビニ。このコースにはコンビニが少ないので、ドライバーやライダー、サイクリストたちのオアシスになっている。ただ、ハイカーの私は通過してしまった。「歩人」は「自己完結型」だからかな。

少し歩けば「余野交差点」。ここは「豊能町」の中心部。付近には町役場や消防署、交番、図書館などの公共施設や個人店舗、小さなスーパーなどがある。

さらに進めば「豊能町役場」前に阪急「余野バス停」。ここが今日のゴール。午後2時50分着。本日の歩紀「22487歩」(15.29km)。ここから阪急電車「池田駅」まで約40分(570円)。ちょっと離れた「中央公民館」前には「茨木」「千里中央」方面へのバスもある。駅すぱあとや阪急バスのホームページで検索して下さい。トイレは先ほどのコンビニのほか「町役場」「図書館」「郷土資料館」などにあり、バスの時間が合わなければ時間つぶしもできる。もう今回で「妙見山」は卒業かな。