福島市飯坂温泉で開かれた、企業による「除染・廃棄物技術協議会シンポジウム」に参加してきました。

除染と廃棄物焼却のための予算はH25年度末までで1兆5千億円とされています。この日見たものは、復興の美名の下、巨額予算に群がる一大除染ビジネスの実態でした。

その前に、昨日こんな報道がありました。

東電 除染費負担を全面拒否 「賠償と二重払い」主張 東京新聞2013.10.28

東京電力が、数兆円に上ると想定される福島第一原発事故による放射能汚染の除染費用を全面的に返済しない方針 を政府に伝えていることが分かった。費用は政府が復興予算から立て替え払いし、東電が後に返済することが法律で定められている。しかし、東電は「家や土地 に対する損害賠償に加え、除染費用まで払えない」などと主張。このまま返済が滞れば、復興予算に穴があく事態もあり得る。 (桐山純平)

東電は政府が四回にわたって請求した除染費用四百三億円のうち六十七億円しか払っていない。残る支払いが遅れている理由を「書類を精査しているため」と説明してきた。・・・

------------------------

除染・廃棄物処理は総額5兆円にも上るとされ、東電が負担できる金額ではありません。汚染水対策だけ見ても明らかなように無能・無責任な犯罪企業が費用弁済に責任など持つわけがないと誰もが思っているでしょう。

支払い拒否と言いながら、関連企業が除染や廃棄物処理でしっかり儲けているのです。

このシンポジウムを主催する「除染・廃棄物技術協議会」の構成をご覧下さい。

「除染・廃棄物技術協議会」の会員企業等

| 代表幹事: | 鹿島建設株式会社 |

| 幹事: (五十音順) |

株式会社アトックス 大成建設株式会社 東京パワーテクノロジー株式会社 DOWAエコシステム株式会社 日本ガイシ株式会社 |

| 一般会員: | 88社 (2013年10月15日現在) |

| 発起人: | 東京電力株式会社 |

| 協議会事務局: | 株式会社三菱総合研究所 |

「除染・廃棄物技術協議会」は、2011年11月に、放射能汚染という未曾有の国難に対する企業の社会的責任の一環として、産業界が除染や廃棄物の処理・ 処分において主体的な役割を果たし、一連の除染活動の円滑な遂行にも積極的に貢献していくことを目的として設立しました。・・・

この日10月22日(火)、第二回目のシンポジウムでした。会場をざっと見渡すと一般参加者は4,5人いるかどうかという感じでした。一般公開されているものの広報はされず、環境省HPの除染メルマガで知ったのは5日前。「復興のため、帰還のため」と言いながら周知しないのはおかしい。もっときちんと広報して下さい。

---------------------【2013.10.22 除染・廃棄物技術協議会】

第二回シンポジウム

(午前の部) 音声のみ

【開会挨拶】 第二期代表幹事 (鹿島建設)

・・・最後に、ご講演をお願いしました環境再生事務所 関谷毅史様をはじめとする皆様方には大変お忙しい中ご快諾をいただきまして厚く御礼申し上げます。除染なくして福島の復興はありえません。協議会としましても微力ながら除染および中間貯蔵施設の建設においてもお役にたてるよう活動して参ります。一日も早い復興を祈念しております。

ご清聴ありがとうございました。

講演1 「福島県における除染・廃棄物処理の進捗と課題-総点検を踏まえて-」

環境省 福島環境再生事務所 所長 関谷毅史氏

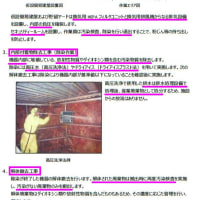

行政関係者は記章をつけて登壇

行政関係者は記章をつけて登壇

・・・企業の皆様には責任感を持って取り組んで頂いていると思います。私どもとしても一層取りくみを加速化して行かなければならないと思います。

協議会の活動についても活発に行って頂くことで一刻も早く復興を、そのために除染、廃棄物処理に尽力していかなければならないという決意を新たにしたところです。

福島県においては依然として11の市町村において避難指示が出されている。この地域は国が直轄で除染を行っている。

町ごとに除染実施計画を作りそれに基づいて進めている。このうち7つにおいて本格除染が実施。田村市は(国直轄部分が)終了、川内村は住宅、道路、富岡、浪江はそれぞれ準備、事業者選定の最終段階。

直轄除染これまで進捗が良くないと言われているがたしかにまだこれからの努力が必要。実施計画にあわせ除去土壌の仮置き場確保、除染についての関係人の同意書、地道に取り組んでいくことで本格除染につながる。

今行っているのは避難指示区域全部ではなく3つの区域、避難指示解除準備、居住制限区域のみ。帰還困難区域については一部のモデル除染のみ。

生活圏中心、宅地、野家、森林生活圏周り20メートルで行っている。宅地だけでもかなりの量になるし農地は市町村によって手法が変わっている。一部は刈り取り、除染作業自体時間がかかる。

除染は24、25年度で行う予定で始まった。

この夏に総点検して、スケジュール見直しに着手。実際市町村ごとの状況は異なる、進捗に差が生じている。

2か年で行うとしていたが、市町村と連携して復興の動きとともに取り組んでいくので一律期限を設けるのは改める。除染の加速化円滑化を図って実行計画に対応して行く。

田村市においては、国の直轄部分は終了、楢葉、川内、大熊、については今年度の除染終了を目指す。

南相馬市、飯舘村、川俣町、葛尾村、浪江町、富岡町については除染実施計画ができており、本格除染や準備を実施しているが今後市町村と調整して実施計画を変えていこうという形で固めていきたい。

双葉町については実施計画ができていない。区域の96%が帰還困難のため、町全体の復興の道筋をどうやっていくのか調整を行っていく。

25年度までに終わる予定が26年度以降まで一部継続したが、あわせて除染の加速化もあわせてやっていかなければならない。

除染は復興の前提、インフラの復旧整備が不可欠。

道路、圃場の整備は除染と密接に関連した工事が必要。環境省以外の関係機関とも一体的に取り組んでいく必要がある。県の皆様ともよく相談連携し、また入札、積算基準の見直しも適宜行いたい。

減容化、リサイクル推進のための取組、情報公開、 さまざまな有用事例の展開など

環境省の体制整備は勿論大きな労力を要する同意取得については民間のお力も使っていく必要がある。

除染作業は、未経験の方を含めて広大な現場なので、安全管理が必要。事故が起こると対応のみならず除染作業にも影響を与えるのでしっかり対応しなければ。

また再除染をするのかしないのかが非常に大きな論点になっている。

除染実施計画に基づく事業後のフォローアップについて。事後モニタリングを行い、除染の効果が維持されているか確認 結果新たに汚染が特定された場合取り残しが判明した場合フォローアップ除染していく。

帰還に向けて線量水準に応じて防護措置も重要になるので原子力規制委員会において議論が行われているのでリスクコミュニケ含めて対応して行きたい。

河川湖沼のモニタリング、防火水槽の除染も非常に要望が多い、一定の判断基準を設けて汚泥除去していきたい。

森林除染も大きな課題 生活圏から20mだが、効果が出ない場合は追加的に落ち葉のくずを除去する。

線量の高い谷間などの場合は例外的に20mより遠い場所も可能にする。

奥地の森林 生活圏へ森林から流出飛散しないため実態把握調査を林野庁と連携して行う。

帰還困難区域については高線量モデル除染結果を年内に取りまとめる。

市町村除染については県外も含め100市町村対象、現在94計画 作業が実施されている

県では5年計画、それ以外は2、3年。

○田村市の事例 今後の課題について―

20圏内外 都路の一部が国の直轄除染

昨年7月から今年6月にかけて実施。121世帯

対象部位ごとに手法選定 除染の全行程 農地含め 復興に向けてきれいになったことを実感していただけるような作業が行われた。

事後モニタリング 宅地 120世帯弱のデータ 直後37% 平均下がっている

効果が維持されている。

ただあくまで平均ですのでそれぞれの測定ポイントにはばらつきがある。場合によっては

若干上昇も見られる。よく分析をして線量変化の解明、フォローアップしていくための作業をしていく。

○帰還困難区域除染について

モデル事業であり高線量がかなり含まれている。

効果的な方法作業員の安全確保 知見集積をしたい。10月から双葉、浪江で実施している。

結果は年内に取りまとめて検討にいかしたい。

○広域インフラ除染

常磐道除染工事が終了、モニタリング実施中

未対策区間含め路面掘削、舗装がなされる。 線量低減が当初通り見込める。

20~50mは20m以下、50m以上は50以下にする。

今後ネクスコのほうで作業をへて順次共用が開始される

○大型ダム復旧

管理棟などの除染昨年実施している

○廃棄物

直轄11市町村 国が行う

災害廃棄物津波瓦礫がかなり多く残されている沿岸市町村にまずは仮置き場に搬入するのが重要課題

楢葉町災害廃棄物搬入完了その他一部始まったばかり。仮置き場の確保 復興の基調になるように

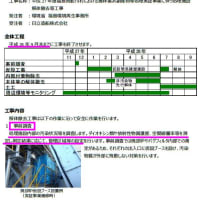

仮設焼却施設はそれぞれ市町村で調整中。富岡町では先日用地確保が出来たので発注した。今後建設が進む。

その他市町村、飯舘村でも行う。

南相馬市がれき撤去、楢葉片付けゴミ仮置き場写真です。

指定廃棄物

8000ベクレル/kg超えて国が指定したものは国が行う 処理施設順次造り処理を進めている

下水処理については福島市内堀河乾燥処理を実施。承知の通り事故で止まっているが 鮫川村において稲わら焼却実証事業を実施。

郡山市県中浄化センター下水汚泥焼却を行っている。

飯舘村蕨平 村内片付けごみ 除染廃棄物 それ以外の市町村農林業系ごみ、下水汚泥も飯舘村で燃やして頂く。

施設を国がつくらせていただくことを村のご了解をいただいた。H25年度末までに着手、

3年程度で処理完了を目指す。

飯舘村にはおたがいさまということで村民が避難でお世話になっている市町村のものを受けいれて頂くことでご理解いただいた。

○中間貯蔵施設

H27年1月共用、搬入開始することを めざして努力中

県のご指導をいただき双葉郡3つの町で調査をさせていただいている。

双葉、楢葉、大熊町で踏査結果ボーリング、関係者との意見交換を続けていく。

施設は非常に大きな容量のものになる。搬入は県内での除去土壌、除染廃棄物のうち10万ベクレルを超えるもの。

容量としては東京ドームの12~23倍。

受け入れる為の分別施設、減容化、モニタリング、研究、情報公開などの施設も併設。

○専門家委員会2013年6~9月

安全対策 設置運営環境影響評価検討委員会検討結果をHPで公開した。

土壌8000ベクレル/kgを境にどういった地形地質に適応するかなどに応じて結果をとりまとめている。遮へい効果も考え建屋、容器についてさらに詰めていきたい。

昨日までIAEAの除染ミッションが来日していた。

政府の取り組み、自治体の取り組み等ご覧頂いて結果をまとめた報告書が公表され報道された。国際的なミッションの提言を踏まえ課題に取り組んでいく。

皆様の協議会の方で様々なワーキンググループに取り組んで頂いている。

成果をおきかせいただきながら一刻も早く福島の復興に進んでいく努力をしたい。

(つづく)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます