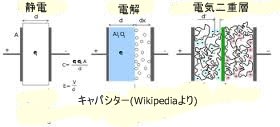

2枚の金属板の間に絶縁体をはさんだもの(下図左参照)を静電気キャパシターという。金属板の間に電圧を加えると、正の電圧を加えた陽極から負の電圧を加えた陰極へ電子が移りエネルギーが貯蔵される。蓄電池のように大量のエネルギーを貯蔵出来ないが、蓄電池と違って化学反応を伴わない。したがって、対応が速やかで電気回路に使われている。エネルギー貯蔵量を増やすためには絶縁体を薄くする必要があるが、高い電圧を加えてエネルギー貯蔵量を増やそうとすると、絶縁体の中で放電が起こってしまう。

もっと高いエネルギー貯蔵量を得ることが出来るのは、Faraday(1791-1867)の時代に知られていた電解キャパシター(下図中央参照)である。電解キャパシターでは、一方の電極が金属ではなく電解液である。通常陽極に用いられるのはアルミニウムで、陰極との間に電解液を挟んで電圧を加えるとアルミニウムの表面に酸化アルミニウムが生じる。酸化アルミニウムは優れた絶縁体で、これがキャパシターの役割を果たす。

エネルギー貯蔵量をさらに増やすために1960年ころ考案されたのが電気二重層キャパシター(下図右参照)である。正負の電極の中央に絶縁体板が入っていて、これが左右の部分に分離している。正負の電極には多孔性カーボンが付着しており、絶縁体板の両側には電解液が満たされている。電圧を加えると、左右それぞれの部分で負イオンは陽極に向かって、正イオンは陰極に向かって移動する。移動したイオンは多孔性カーボンの表面に捕らえられ固定される。電圧を加える前には均一に分布していた正イオンと負イオンが、電圧を加えることによってそれぞれ電荷の符号と異なる電極へ引き寄せられる。このような現象を分極というが、これによって陽極、陰極に電荷が蓄えられる。絶縁体板の両側の電解液は電気を通しやすい。絶縁体板が存在しないと、陽極・陰極間に電気が流れて、エネルギーを貯蔵することが出来ない。

アメリカのテキサス州立大学オースチンのグループは、多孔性カーボンの代わりに化学的処理を施したグラフェンを用いて、現在自動車に用いられている鉛蓄電池と同程度のエネルギー貯蔵量を持つスーパーキャパシターを得ることに成功している。また、昨日述べたグラフェンの間に水分子が入ると反発しあうことを利用するとスーパーキャパシターの貯蔵容量を増やすことが出来るという報告もある。このようなスーパーキャパシターが鉛蓄電池に置き換わることが望まれる。