さてそんなひたすら20号の旅。

大月を過ぎたあたりで史跡「猿橋」という表示が目に付く。

何やら日本三奇橋の一つとか。

時間はまだある。

寄ってみよう!

この、ノープランさが下道ツーリングの醍醐味。

予定を決めて走ってはいけない。

予定があると時間を計算する。

計算すれば高速道路の方が良くなってしまう。

ただ目の前のモノだけに集中るする。

人生も同じだろう。

アーチ型の小さな木造の橋。

しかし下を見るとこの橋の凄さがわかる。

よくぞまあこんなところに橋をかけたモノだと思う。

しかも案内板の様なモノを読めば、何やら甲斐の武田信玄とか父親の信虎あたりがこのあたりでもって戦までやっていたらしい。

だとすればどうしてもこの谷を越える橋は必要だったのだろう。

もっと詳しくしらべてもいいが、それをやると主題が変わってしまいそうなので自粛する。

ともかくも、川の水の深い碧が印象的であった。

大月に寄られた方は一度行って見る価値はある。

大月を過ぎたあたりで史跡「猿橋」という表示が目に付く。

何やら日本三奇橋の一つとか。

時間はまだある。

寄ってみよう!

この、ノープランさが下道ツーリングの醍醐味。

予定を決めて走ってはいけない。

予定があると時間を計算する。

計算すれば高速道路の方が良くなってしまう。

ただ目の前のモノだけに集中るする。

人生も同じだろう。

アーチ型の小さな木造の橋。

しかし下を見るとこの橋の凄さがわかる。

よくぞまあこんなところに橋をかけたモノだと思う。

しかも案内板の様なモノを読めば、何やら甲斐の武田信玄とか父親の信虎あたりがこのあたりでもって戦までやっていたらしい。

だとすればどうしてもこの谷を越える橋は必要だったのだろう。

もっと詳しくしらべてもいいが、それをやると主題が変わってしまいそうなので自粛する。

ともかくも、川の水の深い碧が印象的であった。

大月に寄られた方は一度行って見る価値はある。

大月辺りで一枚。すでに空気が美味しくなる。

大月辺りで一枚。すでに空気が美味しくなる。

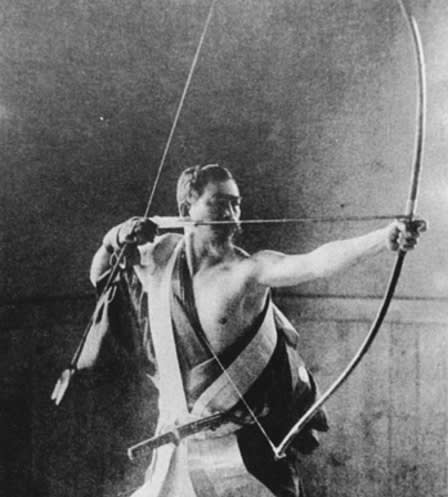

阿波研造。1980~1939年。

阿波研造。1980~1939年。