こうして考えてくると、"孤独" とは決してマイナスなイメージばかりのモノとはいえないようだ。

そもそも "solitude" もしくは "loneliness" を "孤独" と訳した人物は偉いと思う。

"独" はまぎれもなく一人で在る事だが、"孤" からは自然と "弧" が連想される。

(厳密にはまったく別の言葉なのだが、"コ" という日本語の音の世界では必ずしも別のものではなくなる。)

"弧" とは弓の形状の謂である。

数学的には曲線あるいは円周の一部分、とされる。

従って、"コ" が与える印象としては "張りつめている" や "緊張感" 、"集中力" などがあるように個人的には思う。

そこにはむしろ "美" を感じさせ、けしてネガティブな印象はない。

強いていえば張り詰めた細い糸が小刻みに震えている様や、今にも切れてしまいそうな様子がある。

それはある種の弱さを連想させるのだが、全体的に言って "弧" には美しくしなやかな強さこそ感じさせる。

"孤独" とはおそらく明治期に造られた英訳語だと思われるが、訳者の精神の格調の高さが窺えて、優れた新漢語の一つといっていいのではないか。

それまでも鰥寡孤獨 (カンカコドク) という熟語はあった。

ここでの "孤" はみなし子、"獨" は子のない老人を指す。

しかし、明治後に普及した "孤独" はどうやら "孤往独邁 (コオウドクマイ) " という言葉が元になっている形跡がある。

「強い信念を貫いて生きる」とかいった意味の言葉だ。

この "コ" はやはり "弧" の方にイメージとしては近い様に勝手にだが感じている。

さて、その勝手な感覚は "弧" が形容している "弓" について、思考をこれまた勝手に発展させていく様なので少し立ち寄ってみたい。

そもそも "solitude" もしくは "loneliness" を "孤独" と訳した人物は偉いと思う。

"独" はまぎれもなく一人で在る事だが、"孤" からは自然と "弧" が連想される。

(厳密にはまったく別の言葉なのだが、"コ" という日本語の音の世界では必ずしも別のものではなくなる。)

"弧" とは弓の形状の謂である。

数学的には曲線あるいは円周の一部分、とされる。

従って、"コ" が与える印象としては "張りつめている" や "緊張感" 、"集中力" などがあるように個人的には思う。

そこにはむしろ "美" を感じさせ、けしてネガティブな印象はない。

強いていえば張り詰めた細い糸が小刻みに震えている様や、今にも切れてしまいそうな様子がある。

それはある種の弱さを連想させるのだが、全体的に言って "弧" には美しくしなやかな強さこそ感じさせる。

"孤独" とはおそらく明治期に造られた英訳語だと思われるが、訳者の精神の格調の高さが窺えて、優れた新漢語の一つといっていいのではないか。

それまでも鰥寡孤獨 (カンカコドク) という熟語はあった。

ここでの "孤" はみなし子、"獨" は子のない老人を指す。

しかし、明治後に普及した "孤独" はどうやら "孤往独邁 (コオウドクマイ) " という言葉が元になっている形跡がある。

「強い信念を貫いて生きる」とかいった意味の言葉だ。

この "コ" はやはり "弧" の方にイメージとしては近い様に勝手にだが感じている。

さて、その勝手な感覚は "弧" が形容している "弓" について、思考をこれまた勝手に発展させていく様なので少し立ち寄ってみたい。

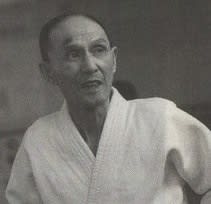

(肘の角度にお気付きだろうか?塩田の神技を解くカギの一つは明らかに "同調" の原理である。そして塩田の肘はしっかりと腰と繋がっている。崩されている側との差もそこにある。)

(肘の角度にお気付きだろうか?塩田の神技を解くカギの一つは明らかに "同調" の原理である。そして塩田の肘はしっかりと腰と繋がっている。崩されている側との差もそこにある。)