D先生はこう語る。

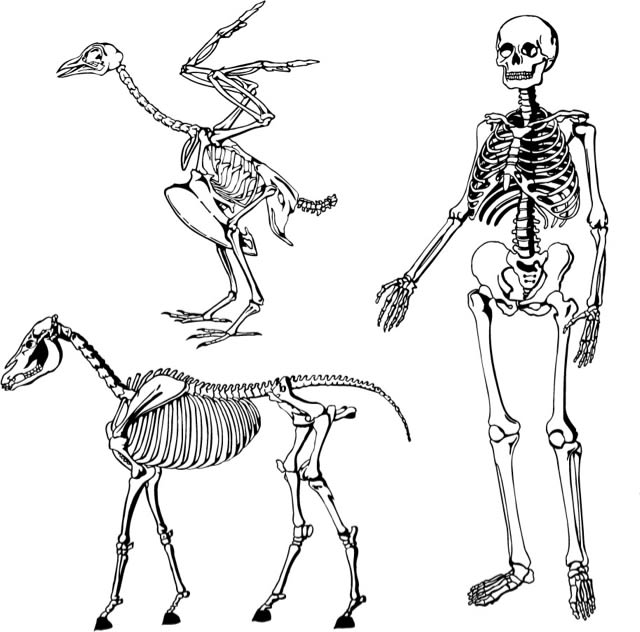

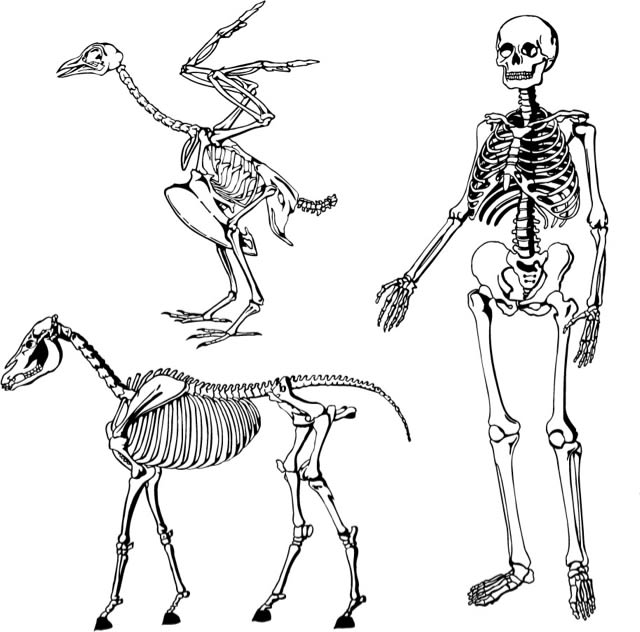

ー 人間の構造を丁寧に調べると、それは四つ足動物となんら変わらない。

遺伝子をどんなに研究したって "立つ" ためのDNAなど見つからない。

それなのに人間は立って歩いている。

構造上は四つ足のままなのに、二本足で生きている。

そこに人間の根本的な苦しみの要因があるのではないか ー 。

これは驚くべき説である。

人間は二足歩行を可能にすることによって、大脳を発達させ地上の強者となった。

誰もその二足歩行に矛盾があったなどと考える者はいなかった。

ところがD先生の言葉を借りれば、構造的なことでいうと、二足歩行は明らかな "非構造" であるということになる。

その証拠に重い病の者を、四つ足で生活させると症状が改善されることがあるのそうだ。

なぜなら "構造的" だから。

しかし ー 四つ足での生活は "人間性を喪失させる" のだという。

実際にやってみなくともこれは容易に想像できるだろう。

それ故に、何万年前かわからないが遥か昔に ー ひとたび立ち上がった人類は誰一人として四つ足に戻ろうとはしなかった、とD先生は語る。

いや、赤ん坊ですらハイハイから立ち上がって後、再びハイハイに戻りはしない。

そっちの方が構造に適っていて楽なのにである。

なぜか!?

そのことを考える前に、では二足歩行という矛盾、つまり根本苦にどう向き合えばよいのか?

如是我聞 ー 私はかくの如く聞いた。

次回でお伝えしよう。

ー 人間の構造を丁寧に調べると、それは四つ足動物となんら変わらない。

遺伝子をどんなに研究したって "立つ" ためのDNAなど見つからない。

それなのに人間は立って歩いている。

構造上は四つ足のままなのに、二本足で生きている。

そこに人間の根本的な苦しみの要因があるのではないか ー 。

これは驚くべき説である。

人間は二足歩行を可能にすることによって、大脳を発達させ地上の強者となった。

誰もその二足歩行に矛盾があったなどと考える者はいなかった。

ところがD先生の言葉を借りれば、構造的なことでいうと、二足歩行は明らかな "非構造" であるということになる。

その証拠に重い病の者を、四つ足で生活させると症状が改善されることがあるのそうだ。

なぜなら "構造的" だから。

しかし ー 四つ足での生活は "人間性を喪失させる" のだという。

実際にやってみなくともこれは容易に想像できるだろう。

それ故に、何万年前かわからないが遥か昔に ー ひとたび立ち上がった人類は誰一人として四つ足に戻ろうとはしなかった、とD先生は語る。

いや、赤ん坊ですらハイハイから立ち上がって後、再びハイハイに戻りはしない。

そっちの方が構造に適っていて楽なのにである。

なぜか!?

そのことを考える前に、では二足歩行という矛盾、つまり根本苦にどう向き合えばよいのか?

如是我聞 ー 私はかくの如く聞いた。

次回でお伝えしよう。

マニ。

マニ。

ブラフマー(梵天)。

ブラフマー(梵天)。