8月4日、埼玉県東松山市・・・原爆の図・・・丸木美術館仁行ってきました。

ユネスコ世界記憶遺産「山本作兵衛・・・炭坑記録画」見るためです。

山本作兵衛(1892~1984年)・・・炭鉱労働者、炭坑記録画家、福岡県筑豊生まれ、7歳のとき親の手伝いで炭坑内に。以来、半世紀にわたり炭坑で働く。1958年、66歳のころから「子や孫にヤマの生活や人情を残したい」と自分の記憶や他人からの伝聞を頼りに炭坑内の労働の風景、選炭工程、鉱夫の日常の風景など、実に細密に描き、余白に丁寧でわかりやすい説明文を記述しています。

山本作兵衛(1892~1984年)・・・炭鉱労働者、炭坑記録画家、福岡県筑豊生まれ、7歳のとき親の手伝いで炭坑内に。以来、半世紀にわたり炭坑で働く。1958年、66歳のころから「子や孫にヤマの生活や人情を残したい」と自分の記憶や他人からの伝聞を頼りに炭坑内の労働の風景、選炭工程、鉱夫の日常の風景など、実に細密に描き、余白に丁寧でわかりやすい説明文を記述しています。

褌いっちょうの男たち、腰巻1枚でオッパイ丸出しの女たちが、坑内で額に汗して働いていたヤマの物語です。

福岡県田川市で当初、市内に残る炭鉱遺産群を「九州・山口の近代化産業遺産群」の一環として世界遺産に登録申請、却下されたが、そのときに資料として添えた山本作兵衛の絵画が海外の専門家から高く評価されため、あらためて田川市と福岡県立大学で世界記憶遺産に登録申請、2011年、日本初の世界記憶遺産として登録された。

世界記憶遺産(MOW・・・Memoru of the World) ・・・ユネスコの主催する事業の一つ。

8月6日・・・丸木美術館で「ひろしま忌」が行われます。広島に行きたい・・・だけど行けない・・・そんな人のために・・・

大田川で行われるとうろう流し・・・美術館のすぐ下を流れる都幾川で行われます。

いちど訪れてみてください。

※「ひろしま忌」の過去ログ→クリック

ユネスコ世界記憶遺産「山本作兵衛・・・炭坑記録画」見るためです。

丸木美術館・・・左側が展示館。

展示館の前にある「八怪堂」・・・休憩したりするところのようです。

8月6日の「ひろしま忌」のとうろう流しの準備をしていました。

美術館の受付、入館口です。「ひろしま忌」当日は無料開放のようです。

今日は2011年ユネスコ世界記憶遺産登録の山本作兵衛の炭鉱画を見に来ました。

展示館の前にある「八怪堂」・・・休憩したりするところのようです。

8月6日の「ひろしま忌」のとうろう流しの準備をしていました。

美術館の受付、入館口です。「ひろしま忌」当日は無料開放のようです。

今日は2011年ユネスコ世界記憶遺産登録の山本作兵衛の炭鉱画を見に来ました。

(撮影8月4日、カメラはLUMIX DMC TZ27)

山本作兵衛(1892~1984年)・・・炭鉱労働者、炭坑記録画家、福岡県筑豊生まれ、7歳のとき親の手伝いで炭坑内に。以来、半世紀にわたり炭坑で働く。1958年、66歳のころから「子や孫にヤマの生活や人情を残したい」と自分の記憶や他人からの伝聞を頼りに炭坑内の労働の風景、選炭工程、鉱夫の日常の風景など、実に細密に描き、余白に丁寧でわかりやすい説明文を記述しています。

山本作兵衛(1892~1984年)・・・炭鉱労働者、炭坑記録画家、福岡県筑豊生まれ、7歳のとき親の手伝いで炭坑内に。以来、半世紀にわたり炭坑で働く。1958年、66歳のころから「子や孫にヤマの生活や人情を残したい」と自分の記憶や他人からの伝聞を頼りに炭坑内の労働の風景、選炭工程、鉱夫の日常の風景など、実に細密に描き、余白に丁寧でわかりやすい説明文を記述しています。褌いっちょうの男たち、腰巻1枚でオッパイ丸出しの女たちが、坑内で額に汗して働いていたヤマの物語です。

福岡県田川市で当初、市内に残る炭鉱遺産群を「九州・山口の近代化産業遺産群」の一環として世界遺産に登録申請、却下されたが、そのときに資料として添えた山本作兵衛の絵画が海外の専門家から高く評価されため、あらためて田川市と福岡県立大学で世界記憶遺産に登録申請、2011年、日本初の世界記憶遺産として登録された。

世界記憶遺産(MOW・・・Memoru of the World) ・・・ユネスコの主催する事業の一つ。

8月6日・・・丸木美術館で「ひろしま忌」が行われます。広島に行きたい・・・だけど行けない・・・そんな人のために・・・

大田川で行われるとうろう流し・・・美術館のすぐ下を流れる都幾川で行われます。

いちど訪れてみてください。

※「ひろしま忌」の過去ログ→クリック

※コメント欄オープンしています。

・URL無記入のコメントは削除します。

・URL無記入のコメントは削除します。

ラファエロ・サンティ(1483~1520年)・・・イタリアの画家、建築家。ラファエロ、ミケランジェロ、ダ・ヴィンチを盛ルネサンス芸術の三大巨匠と呼ぶ。中学生のころの美術でこの人の絵を教科書で見ました。この時代、芸術家は貴族の庇護を受けて生活しており、ギリシャ神話、キリスト教に題材を得た作品が主となりますが、その中で聖母マリアに名を借りて豊満な女性の肉体をみずみずしく細密に画いています。ただラファエロの絵は完全すぎて、ミケランジェロ、ダ・ヴィンチのような強烈さがなく日本ではこの二人の陰に隠れているようです。とはいってもこの二人に勝るとも劣らない画家であることは間違いありません…芸術を比較するなんて・・・ナンセンスです。

ラファエロ・サンティ(1483~1520年)・・・イタリアの画家、建築家。ラファエロ、ミケランジェロ、ダ・ヴィンチを盛ルネサンス芸術の三大巨匠と呼ぶ。中学生のころの美術でこの人の絵を教科書で見ました。この時代、芸術家は貴族の庇護を受けて生活しており、ギリシャ神話、キリスト教に題材を得た作品が主となりますが、その中で聖母マリアに名を借りて豊満な女性の肉体をみずみずしく細密に画いています。ただラファエロの絵は完全すぎて、ミケランジェロ、ダ・ヴィンチのような強烈さがなく日本ではこの二人の陰に隠れているようです。とはいってもこの二人に勝るとも劣らない画家であることは間違いありません…芸術を比較するなんて・・・ナンセンスです。

」・・・ミロ・・・の絵がそういっています。

」・・・ミロ・・・の絵がそういっています。

」と途中で棄権。

」と途中で棄権。

)。

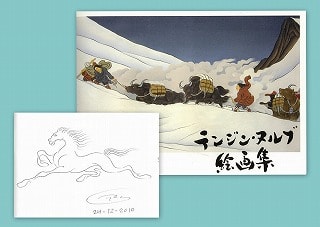

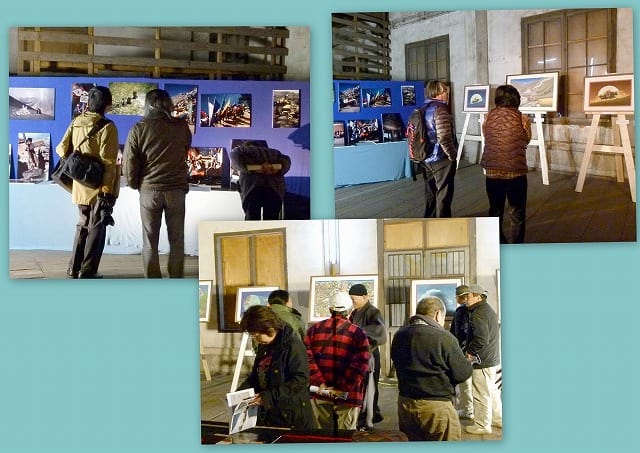

)。 12月24日、ヒマラヤの麓ネパールの最北の地ドルポに生まれた画家テンジン・ヌルプの絵画展に行ってきました。会場は明治5年(

12月24日、ヒマラヤの麓ネパールの最北の地ドルポに生まれた画家テンジン・ヌルプの絵画展に行ってきました。会場は明治5年(

昨年11月21日、テンジン・ヌルプに会ったときの写真です。

昨年11月21日、テンジン・ヌルプに会ったときの写真です。

・・・ボルゲーゼ美術館展・・・ローマの大富豪ボルゲーゼ家の主に15~16世紀(ルネサンス期)の美術コレクションです。

・・・ボルゲーゼ美術館展・・・ローマの大富豪ボルゲーゼ家の主に15~16世紀(ルネサンス期)の美術コレクションです。

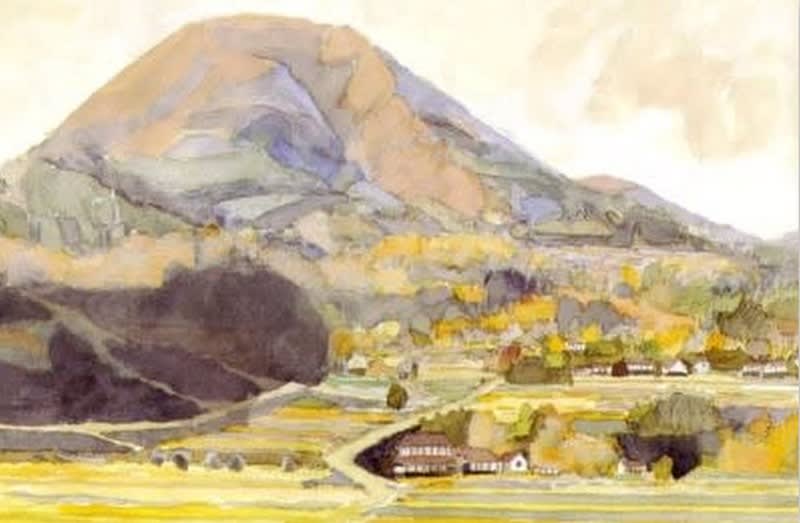

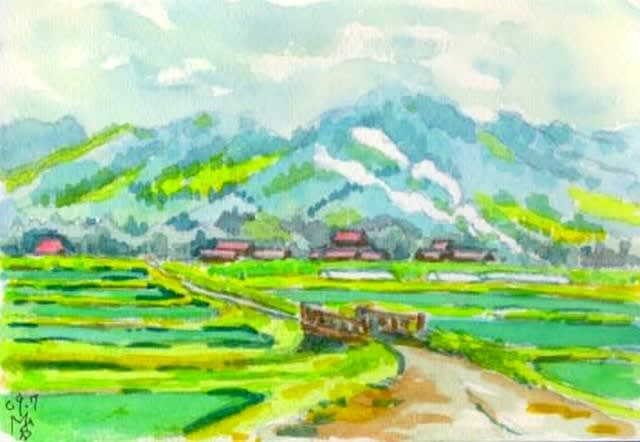

大川美術館に興味を持ったわけ・・・司馬遼太郎の「街道をゆく」の挿絵画家

大川美術館に興味を持ったわけ・・・司馬遼太郎の「街道をゆく」の挿絵画家

会場の南牧村活性化センター

会場の南牧村活性化センター

会場でテンジン・ヌルブさんと握手、ツーショット。

会場でテンジン・ヌルブさんと握手、ツーショット。

絵本作家として誰でも知ってる画家であると思います。知らないかたでもお子様を育てたかたならお子様の読んだ絵本の中にに安野さんの作品があるのではないでしょうか。

絵本作家として誰でも知ってる画家であると思います。知らないかたでもお子様を育てたかたならお子様の読んだ絵本の中にに安野さんの作品があるのではないでしょうか。