上野の森を歩いて「上野の森美術館」(日本美術協会)にやってきました。

枯葉散る公園の道は行き交う人も絵になってます。

「フェルメール展」にやってきて看板を見てふと急に思い立ちました。

絵葉書より「裸婦と猫」(1923年)

絵葉書より「座る女性と猫」(1923年)

2点とも同じ年、モデルは違うようですが、猫は同じか。37歳くらいの作品、パリでその名が認められたころです。

藤田の絵の二つの特色、「乳白の肌」と「細い輪郭」。

「乳白色の肌」は後の分析で汗取りに使うタルカンパウダーと同じタルクではないかといわれますが謎です。

藤田独特の輪郭(浮世絵の技法)は面相筆(日本画で使う極細筆)に細い針金状のものを芯にしのばせたものを使ってるようです。眼鏡をかけて絵に近づいて見ましたがカラスグチで書いたような均一な線でした。

藤田嗣治(1886~1968年)東京生まれ、父は陸軍軍医総監。1914年パリに、モディリアーニ、ピカソ、ルソーらと親交。1938年から従軍画家として戦意高揚画を描き、戦後これを日本美術会から厳しく糾弾されます。

1949年日本を去り1955年フランス国籍を取得、のち日本国籍を抹消。

会場の年譜にはこの辺の事情(戦争協力画のこと)がありません。フジタの晩年は宗教画が多いようです。戦争はこの天才画家に深い傷を残しました。

国立近代美術館に藤田嗣治らの戦争プロパガンダの絵が所蔵されています。それについて考えて見ました。

枯葉散る公園の道は行き交う人も絵になってます。

「レオナール・フジタ展」です。

レオナール・フジタ・・・藤田嗣治ではありません。フランス国籍の日本人。日本国籍を自ら抹消。

レオナール・フジタ・・・藤田嗣治ではありません。フランス国籍の日本人。日本国籍を自ら抹消。

「フェルメール展」にやってきて看板を見てふと急に思い立ちました。

絵葉書より「裸婦と猫」(1923年)

絵葉書より「座る女性と猫」(1923年)

2点とも同じ年、モデルは違うようですが、猫は同じか。37歳くらいの作品、パリでその名が認められたころです。

藤田の絵の二つの特色、「乳白の肌」と「細い輪郭」。

「乳白色の肌」は後の分析で汗取りに使うタルカンパウダーと同じタルクではないかといわれますが謎です。

藤田独特の輪郭(浮世絵の技法)は面相筆(日本画で使う極細筆)に細い針金状のものを芯にしのばせたものを使ってるようです。眼鏡をかけて絵に近づいて見ましたがカラスグチで書いたような均一な線でした。

藤田嗣治(1886~1968年)東京生まれ、父は陸軍軍医総監。1914年パリに、モディリアーニ、ピカソ、ルソーらと親交。1938年から従軍画家として戦意高揚画を描き、戦後これを日本美術会から厳しく糾弾されます。

1949年日本を去り1955年フランス国籍を取得、のち日本国籍を抹消。

会場の年譜にはこの辺の事情(戦争協力画のこと)がありません。フジタの晩年は宗教画が多いようです。戦争はこの天才画家に深い傷を残しました。

国立近代美術館に藤田嗣治らの戦争プロパガンダの絵が所蔵されています。それについて考えて見ました。

「フェルメール展」を見に行ってきました。

「フェルメール展」を見に行ってきました。

(絵葉書から)

(絵葉書から)

《蛇足》

《蛇足》 10月20日月曜日、某テレビ局の「

10月20日月曜日、某テレビ局の「 小説というより歴史随想というか司馬遼太郎独特の語り節です。十四代沈寿官さんとの出会いから始まり例によって司馬流の語りが展開していきます。

小説というより歴史随想というか司馬遼太郎独特の語り節です。十四代沈寿官さんとの出会いから始まり例によって司馬流の語りが展開していきます。 1597年ここに上陸、痛恨の思いで400年余を過ごしたかどうかはわたしには窺い知ることはできません。わたし的に考えて日本人以上に日本人として生きてきたように思えます。そう思いたいのです。

1597年ここに上陸、痛恨の思いで400年余を過ごしたかどうかはわたしには窺い知ることはできません。わたし的に考えて日本人以上に日本人として生きてきたように思えます。そう思いたいのです。

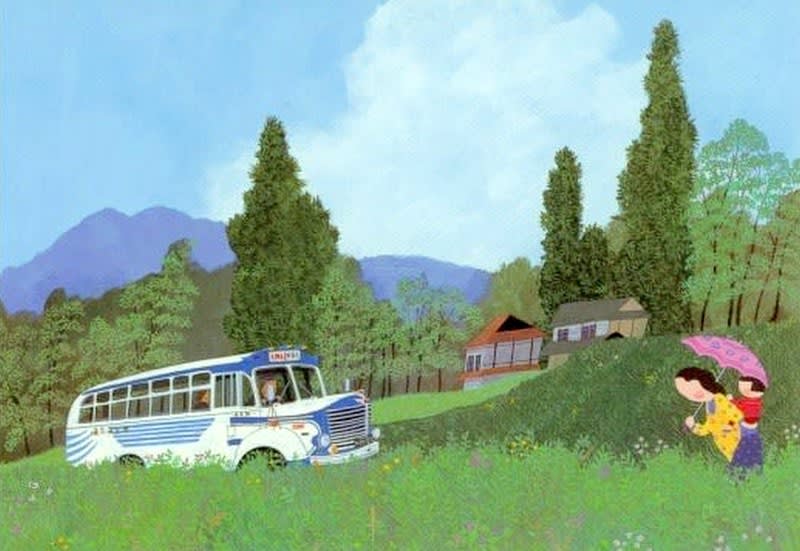

原田泰治美術館です(原田泰治美術館のパンフレットから)。

原田泰治美術館です(原田泰治美術館のパンフレットから)。 入館料チケット。

入館料チケット。

山本鼎(1882~1946年)・・・油彩、水彩、木版画家です。

山本鼎(1882~1946年)・・・油彩、水彩、木版画家です。 入館料250円。この券で隣接する上田市立博物館、上田城南櫓の入場が共通です。

入館料250円。この券で隣接する上田市立博物館、上田城南櫓の入場が共通です。

画像クリック・・・「塩田平からの独鈷山」

画像クリック・・・「塩田平からの独鈷山」

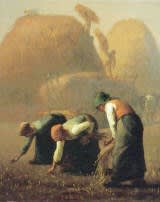

入館料は500円(65歳以上無料)。

入館料は500円(65歳以上無料)。

入場券300円、北村西望「墨の世界と彫刻展」。

入場券300円、北村西望「墨の世界と彫刻展」。 北村西望がなぜ秩父と?、館員の方が熱心に説明してくださいました。大戦中に矢那瀬(長瀞と波久礼の間のあたり)の高徳寺に疎開、熊谷次郎直実の像(熊谷駅に)、秩父鉄道の創業者柿原萬蔵の像(羊山公園に)も作っており、柿原家とは縁戚関係でもあります。

北村西望がなぜ秩父と?、館員の方が熱心に説明してくださいました。大戦中に矢那瀬(長瀞と波久礼の間のあたり)の高徳寺に疎開、熊谷次郎直実の像(熊谷駅に)、秩父鉄道の創業者柿原萬蔵の像(羊山公園に)も作っており、柿原家とは縁戚関係でもあります。

入館券、大人300円。

入館券、大人300円。

美術館を訪れると数枚の絵葉書を買うことにしています。

美術館を訪れると数枚の絵葉書を買うことにしています。 アンリ・トゥルーズ=ロートレック(1864~1901年)。ロートレックと呼ばれていますがトゥルーズ=ロートレックというのが正式のようです。フランスの裕福な伯爵家の生まれ。

アンリ・トゥルーズ=ロートレック(1864~1901年)。ロートレックと呼ばれていますがトゥルーズ=ロートレックというのが正式のようです。フランスの裕福な伯爵家の生まれ。

「赤い風車」1952年アメリカ映画。100円ショップで目にはいりましたので買ってしまいました。重たい映画です。

「赤い風車」1952年アメリカ映画。100円ショップで目にはいりましたので買ってしまいました。重たい映画です。