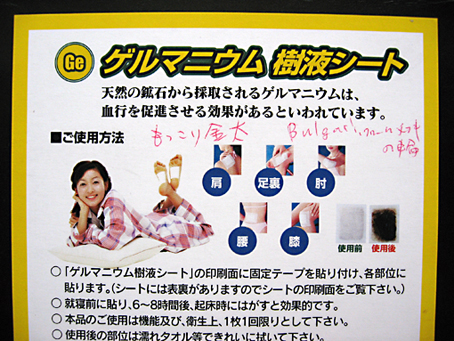

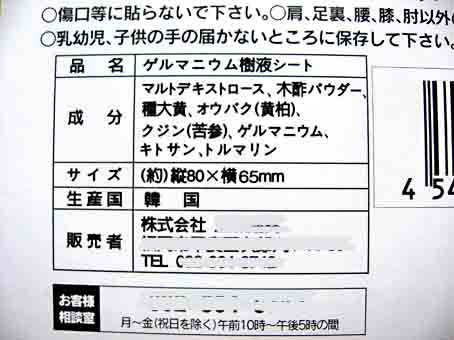

これが何だか分かる人は絶対に珍さんと同じ、元・科学少年の成れの果て、今はただのオッサン、ジーサンに違いないアルな!

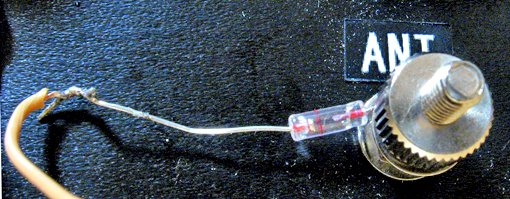

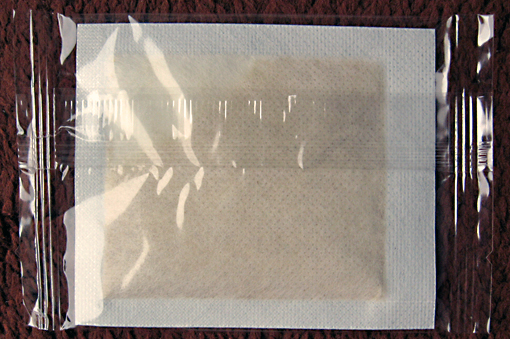

これは半世紀前には科学少年の憧れだった、「ゲルマニウム・ダイオード」という

半導体アルよ。名前は「

1N60」アル。半導体というのは電線と違って、電流が一方向にしか流れない物質のこと。これを使えばラジオの電波の中から「高周波」を取り除き、音としての成分である低周波部分を取り出すことが出来る・・・などということを書いても、分からない人には何も分からないから省略するアルが、秋葉原のガード下に在る小さな部品屋で1本50円前後でいくらでも売っている物アル。

今でこそ秋葉原は、訳の分からない馬鹿ニーチャン、馬鹿ネーチャンどもが、「萌えーーー!」だの、「

お帰りなさいませ!」なんちゅう実にクダランことを言う町、

安物カメラを探して目を血眼にしているインチキ毛唐どもがウロチョロする町に成り下がってしまったアルが、昔は科学に目覚めた少年達が、

真空管ラジオ、

真空管ワイヤレスマイクなどの手作りの為に、一生懸命貯めた小遣いを握りしめて部品を買いに行く町だったアル。珍さんが警視総監なら、あんなヤツラは店員も客も、一網打尽にひっつかまえて、

大阪の日本橋か、

岩手県に島流しにするのこと。

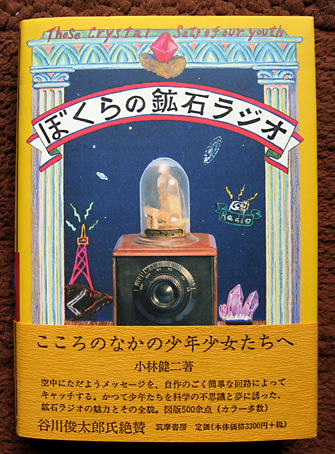

半世紀前に小学生だった珍さん、当時800円もした

鉱石ラジオを宝物にしていたアル。その頃、東京ではかけソバが25円、ざるソバ30円、

おかめソバになると50円、ラーメンが35円だったアル。

今ではラーメンが700円とすると、この

鉱石ラジオは16,000円に相当するアルな。珍さん、すぐにその鉱石ラジオを分解し、中の構造を調べ、如何にして性能を向上させるかに腐心したアル。

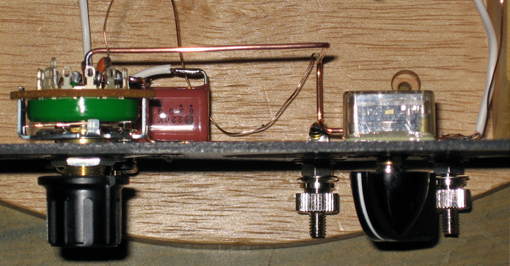

鉱石ラジオの中には、バリコンとスパイダ・コイル、そして直径1センチ、長さ2センチくらいの筒状のエボナイトで出来た部品が入っていたアル。筒の両側には金属が付いていて、ネジ式になっていたアルから、珍さん、直ちにネジを回して取り除いたアル。

中から出てきたのは、長さ1センチ位の金属製のバネと、何やら光った小さな石ころだけだったアル。珍さん、見たことも無い石ころに感激。これが「

黄鉄鉱」という名前であることは後から分かったアル。

当時の「

初歩のラジオ」などを読んで、鉱石ラジオに使える石が他にも在るということを知り、珍さん、遠足などで山に登ると、景色や弁当なんぞには何の興味も示さず、色々な石ころを拾い集めていたアル。

不思議なもので今思い返すと、遠足に行った場所で

黄銅鉱や方鉛鉱を見つけたような気がするのこと。こういう石ころを持ち帰っては、さっきの筒の中に入れ、どの石が音が大きいかを聞き比べていたアル。

鉱石ラジオには増幅部が無いアルから、「子供は早く寝ろ!」と五月蠅い親の目を盗んで、布団に潜り込んでから、電灯線アンテナ線を

電球の二股ソケットに差し込んで、蚊が鳴くよりも小さく聞こえる放送に胸をときめかせたアル。

「電灯線アンテナ線を電球の二股ソケット」と書いたアルが、今じゃ何のことか分からないに違いないアル。今のようにコンセントなんちゅう洒落た物が無い時代アル。どの家も四畳半一間で、家の中には60ワットの

裸電球が一つだけブラ下がっているアル。

それではアイロンなどが使えないアルから、天井からぶら下がっている電球のソケットに二股に分かれるソケットを入れ、その中にプラグを入れてアイロンなどのソケットを入れるアル。

ソケットには穴が二つ有り、その片方に鉱石ラジオの

アンテナ線を突っ込むのこと。一応、感電防止にコンデンサーを直列に入れてあるアル。しかしながら、所詮、小学生のやること。珍さん、しょっちゅう感電したり火傷したアルな。

こういう苦労をして、やっと蚊の鳴く声が聞こえる程度あるから、いくら小学生と言え、「もっと音を大きくするにはどうしたら良いか」、「もっと簡単なアンテナで聞こえないものか」と部品の改良に走るのは当然だったアル。

そんな時、「ゲルマニウム・ダイオード」という物が発売されたアル。小遣いを貯めてやっと手に入れたゲルマニウム・ダイオードを使ったラジオの音の大きさ!珍さん大感激したアル。

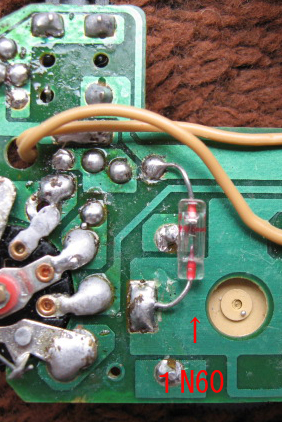

確か当時のゲルマニウム・ダイオードは外側が塗装されていて、珍さん恐る恐る塗料を剥がして中身を見たアル。すると、上の写真で分かる通り、ガラスのケースに入っていて、中で鉱石と金属針が接触しているのが見てとれるのこと。そのデザインの良さ、スマートさに珍さん感激のこと。

今までの黄鉄鉱や黄銅鉱より遙かに感度がいいゲルマニウムとは何か?これが珍さんの科学心に火をつけたアル。どうやら、これが「半導体」という物質であり、世の中には他にも色々な半導体が存在しているらしいが、当時の研究では、まだ全ての物質についての解明は出来ていなかったアル。

それからは「半導体」を探して、さらに石探しに熱が入ったアル。そして、「半導体を1本ではなく、2本繋いだらどうなるのか?」という疑問が起きたアル。そのまま研究を続ければ良かったアルが、珍さんが中学2年生になった時、東京通信機工業という会社が、珍さんより先に、半導体を2つくっつけた部品、「ST300」を発売してしまたのこと。

珍さん、「クッソー、先を越された!」と本気で悔しがったアル。その東京通信機工業が今の「ソニー」であり、「ST300」が世界最初のトランジスターで、作ったのは

井深大というにっくきオッサン、初代のソニー社長だったのこと・・・と書けばもっともらしいアルが、所詮、中学生、そんな物を作る知識も金もなく、そこで珍さん、「将来は絶対にソニーに入って半導体の研究をする」と決心したアル。

それから10年、大学受験となり、現役の時は某国立大学の理科一類のみを受験、見事に不合格、一浪して理科二類に落とし、某私立大学の理工学部電気科を保険にし、オヤジの命令で、同じ大学の政治経済学部を滑り止めにしたアル。

ところがなんと、滑り止めの政治経済学部のみに合格、珍さんは「二浪させてくれ」とオヤジに頼んだアルが、オヤジから「あの大学は入学してから転部が出来る。政経学部に入っておいて理工学部に転部すれば良い」とウソをつかれ、泣く泣く政経に入ったアル。勿論、転部は出来なかったアル。所詮、珍さんは頭が悪かったアルな。

ここからが珍さんの転落の死臭、ア、ア、ア、アイヤー、歯周、ア、ア、ア、アイヤー、刺繍、ア、ア、ア、アイヤー、詩集の始まりアル。政経なんぞ何の興味も無い珍さん、学校には殆ど行かず、一切勉強しなかったアル。

それでも何とか卒業したアルが、優の数が全く足りず、銀行や商社は試験も受けられないアル。政経学部を出てソニーに入ったところで、販売や広告、経理だの総務には何の興味も無いアル。そこで受験したのが新聞社、それもカメラマンという、一番いい加減と思われる仕事を選んだアル。

入社して2年目くらいに、銀座のソニー本社の前で井深社長の写真を撮らされた時は涙が出たのこと。「片や写真を撮られる人、片や写真を撮らされる人」・・・この落差は余りにも大きかったアル。

それから37年、定年退社し暇になった珍さん、毎日、家で色々なホーム・ページを眺めている内に、「鉱石ラジオ」に関するホーム・ページの多さ、内容の濃さ、面白さにビックリ。

ここで珍さんの脳みそが半世紀前に逆戻りしたアル。「もう一度、鉱石ラジオを作ろう!」

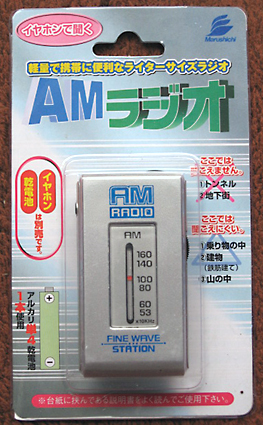

しかし、現在では秋葉原はすっかり馬鹿の町、パソコン・ゲーム・オタクの町と化し、部品はLSIに変わり、バリコンとかコイルを探すのに一苦労する有様アル。有ったとしても、値段は異常に高いアル。そこで目を付けたのが、「

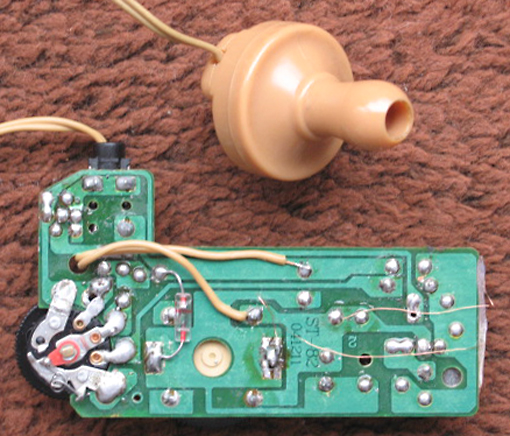

100円ショップ」で売っている「100円ラジオ」のこと。

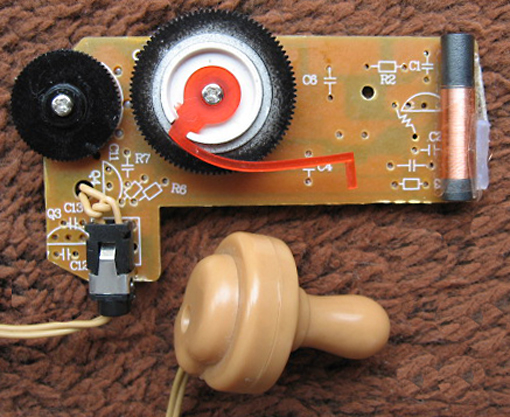

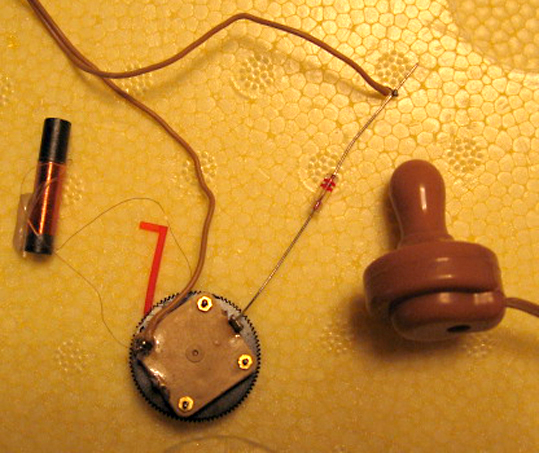

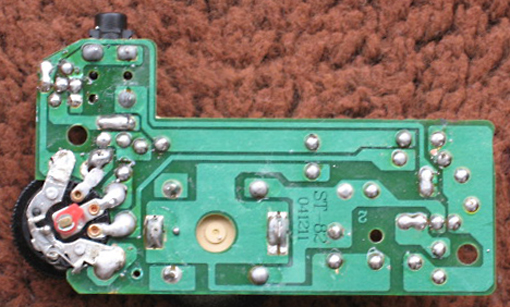

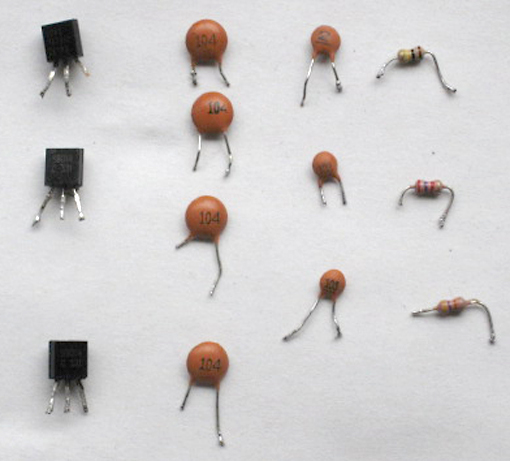

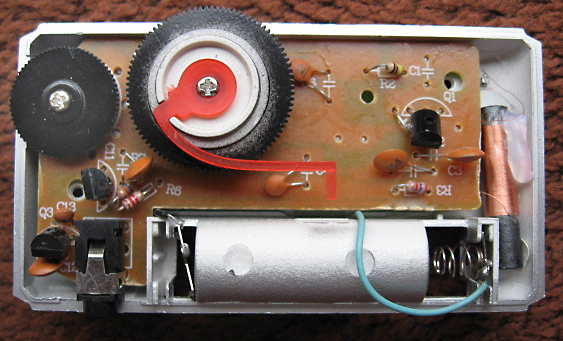

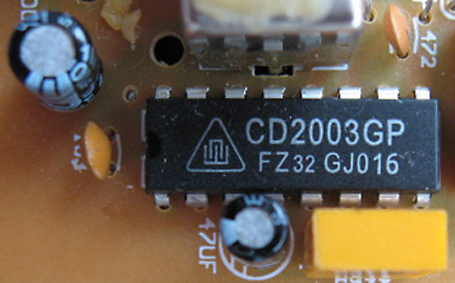

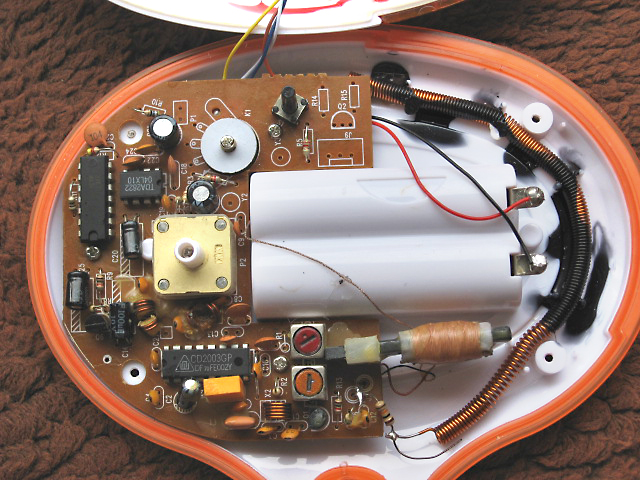

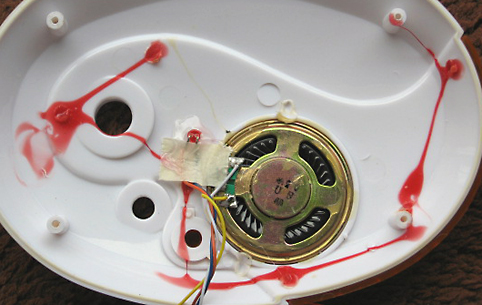

100円と馬鹿にしていたアルが、中を開けてビックリ!プラスチック製とはいえ、バリコンが入っているし、フェライトに巻いたコイル、そしてトランジスターまで何本も入っているアル。

「これを使わない手は無い」と珍さん、100円ラジオを改造して、鉱石ラジオにすることにしたアル。100円とは言え、トランジスターが入ってスーパー方式(と言っても、安物販売店のことではない。受信方式の名前アル)やストレート方式の高感度なラジオを、わざわざ部品を外して感度の低い鉱石ラジオにするアル。なんで?

取り敢えずはゲルマニウム・ダイオードでスタートするアルが、おいおい、散歩に行って鉱石を拾ってくるのこと。

次回からは、「珍さん、鉱石ラジオ作りに挑戦」のコーナーになるアル。やることが多いアルから、いつ完成するかは不明アルが、日記形式で書くアル。これだけ楽しめれば「100円」は実に安いのこと。

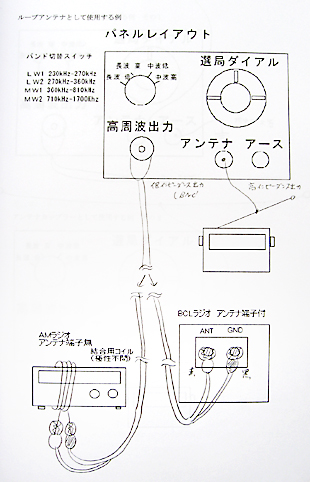

空けて見ると、ア、ア、ア、アイヤー、中にループ・アンテナの「レトロボイス LOOP X-62」様が鎮座ましましていたのこと。

空けて見ると、ア、ア、ア、アイヤー、中にループ・アンテナの「レトロボイス LOOP X-62」様が鎮座ましましていたのこと。