|

第74回岩手芸術祭「文芸祭」児童文学大会講演会 「岩手医大と宮沢賢治」 (講師)宮沢賢治記念館学芸員 牛崎(うしざき) 敏(とし)哉(や) 氏

と き 2021.10.24(日) 13:50 ~ 15:15 ところ やはぱーく 大研修室 (矢巾町活動交流センター 矢巾町駅東一丁目12-1)

聞いてみませんか「賢治と医大の知られざるエピソード」 定員50名 入場無料

参加ご希望の方は下記の事務局まで, メールでお申し込みください。 メールのない方は、このブログ経由でもけっこうです。 定員にまだ少し余裕があるとのことです。 *みちのく童話賞スタッフ おおぎやなぎちか 岩崎まさえ ちばるりこ 田沢五月が参加します。もしよかったら、会場でお声をかけてください。

※13:30~同会場にて「県民文芸作品集」第52集応募作の選評を行います

(主催)岩手県 岩手県文化振興事業団 岩手県芸術文化協会 岩手日報社 IBC岩手放送 テレビ岩手 めんこいテレビ 岩手朝日テレビ エフエム岩手 (後援)盛岡市 NHK盛岡放送局 盛岡タイムス社 胆江日日新聞社 岩手日日新聞社 (事務局)岩手芸術祭実行委員会児童文学部門 千葉留里子 メール : ruri60-60@outlook.jp |

こんにちは~!

みちのく童話賞スタッフ:堀米薫です。

宮城県で農家(和牛、水稲、林業)をしながら、児童文学を書いています。

今回は、専門の「牛」のお話をしますね!

よく、「酪農家」と紹介されるのですが、そんな時は、居心地が悪くて体がもぞもぞしてしまいます。

だって、酪農家とは乳牛の農家なのですから。

我が家は、和牛を飼う「肉牛農家」もしくは「和牛農家」なのです。(きっぱり)

同じ牛でも、乳牛は、足も長く体も大きいのに対し、和牛は、ずんぐりむっくりです。(ヨーロッパ人と日本人みたいでしょ?)

牛の性格矢体質、食べるえさや飼い方も、大きく違います。

乳牛の話は酪農家さんにお任せするとして…。

和牛は、赤身の間に脂の入った「さし」が有名ですよね!(和牛のことになると、つい身を乗り出しちゃいます!)

この脂には、芳香があるうえに、魚の脂に近い(常温でも溶け出しやすい)という特徴があるんですよ。

日本は、ヨーロッパと違って乾草が十分に収穫できる環境ではないので、冬の間和牛に与えられるのは、稲わらしかありませんでした。

がざがさの稲わらを食べて生き残ってきたんですね~!けなげだわ。(でも、わらには納豆菌があるし、胃の中で発酵させるのにはなかなかの優れもの!)

そして、長い歴史の中で、たまたま「さし」が入る遺伝子が残ってきたわけです。

和牛の「さし」は、遺伝子の賜物なのです。(日本の財産なんです!と力説!)

和牛は、3年近く育てて、最終的に肉用に出荷します。

出荷というと、頭の中にドナドナの世界が浮かぶ方も多いかも。

農家になりたてのころは、正直、別れの切なさを感じる時もありました。

でも、和牛農家になって数十年の今は、胸を張って送り出しています。

牛との生活は、正月もお盆休みもありません。

たとえ自分が高熱でふらふらでも、牛の世話を休むことはできないないです。(子育てと一緒ですね)

さらに、牛は体重1トン近くにもなり、人間がちょっと気を緩めれば、すぐさま命の危機に・・。(骨折や打撲も何度もありました~ )

)

牛との3年間は、牛も人も、まさに命がけ。

全力で牛を守り、育てあげてきたという実感があるんです。

だから、牛たちが私たちの命となって生き続けてくれるという誇りとともに、送り出すことができるんですよ。

・・・で、そんな和牛農家の私が、なぜ、児童文学を書いているのか。(全然違う仕事ですよね!)

それは、牛が、さまざまなことを、教えてくれるからです。

さまざまなことって何?!

・・・・それは、ぜひ、私の著書を読んでくださいね!(それかい!)

堀米薫

絵本『ゆうなとスティービー』ポプラ社(堀米薫作・丸山ゆき絵)

絵本『ゆうなとスティービー』ポプラ社(堀米薫作・丸山ゆき絵)

::::::::::::::::::::::::

かくゆう、私も、堀米さんのことを、酪農家と紹介してしまったことがあります。反省。『ゆうなとスティービー』とてもいい絵本です。ぜひ、ご覧ください。

あのおいしい和牛、稲わらを食べてるんですね。知らないことが、多すぎる。そして、おいしいお肉、食べたい~。(お)

みちのく童話賞スタッフだより。本日は、岩手県立図書館に勤務している岩崎まさえさんのレポートです。

岩手県は、いまだ新型コロナ感染者ゼロ。皆さんが第一感染者にならないよう、緊張して暮らしているという話も聞こえています。図書館の職員の皆様も同様でしょう。頑張れ。(お)

::::::::::::::::::::::::::::::::::

佐々木ひとみさんが河北新報に連載中の『がんづきジャンケン』は、東日本大震災が 舞台です。作品を読みながら、あのときはいろんなドラマがあったなぁと、振り返っています。

私の勤める県立図書館でも、忘れられない出来事がありました。

岩手県内の図書館をつなぐ、搬送便とよばれるコンテナがあります。県立から市町村立

に毎週一往復していました。連絡資料や本の相互貸借などに使われていました。あの大地震後、この搬送便はストップしました。各地に甚大な被害が出ていたからです。

ところが震災から一ヶ月後、止まっていたはずの搬送便が、日が暮れようとしていたときに届きました。陸前高田市立図書館からでした。沿岸部にあるその図書館の職員は、全員死亡もしくは行方不明というときでした。

コンテナには『ありがとうございました。3月11日』という言葉が添えられていました。大地震が起こる、ほんの少し前に搬送業者に託されたものだったようです。

届いた資料は、津波に襲われた事を知らせるように、砂混じりで濡れていました。すでにカビが生えているものもありました。

資料の修復に携わった職員は、みな無言で作業をおこないました。感謝の言葉を添えてくれた職員のこと、搬送車の運転手のこと、だれもがこの資料の辿った道のりを思うと、胸が塞がるようでした。

震災後、県立図書館には『震災関連資料コーナー』が設置されました。歳月と共に、想定外と呼ばれたあの震災も風化していきます。しかし、どんなに時を経ても、このコーナーは決して無くしてはならないと、職員は誓っています。

このコーナーには、児童書も入っています。堀米薫さんの『きずなを結ぶ震災学習列車』『思い出をレスキューせよ!』『語りつぎお話絵本3月11日』も、所蔵されています。 岩崎 まさえ

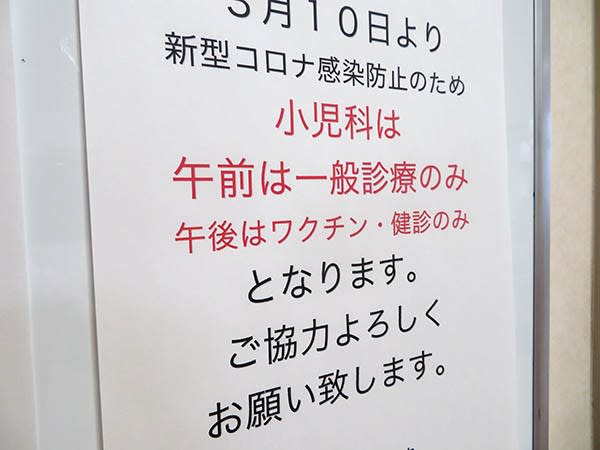

みちのく童話賞スタッフは、児童文学者とは別の顔(仕事・活動・他)を持ってる方も多くいらっしゃいます。ブログでは、いろいろな声や情報も、お伝えしたいと思っています。第一弾は、秋田市の小児科医でもある井嶋敦子さんです。

日々、新型コロナウイルスから子ども達を守りつつ、みちのく童話賞のHPを作ってくださいました。

今医療機関ではどういう対応をしているのか、ぜひお読みください。・・これ、日本中の方に読んでいただきたい記事です。(お)

:::::::::::::::::::::::::::

小児医療の現場から

インフルエンザなどの迅速検査も極力行いません。

このような感染予防ができていれば、もし新型コロナ患者さんを診察しても「濃厚接触者」にカウントされません。

由利本荘市で新型コロナ患者さんを診た医院ではマスクをつけておらず、2週間の休院となりました。