翌朝。

4か月前と同じ「都野菜 加茂」烏丸店の京野菜ビュッフェで朝食です。

500円から550円に値上がっていたけれど、それでもその美味しさには次来るときもここの近くのホテルを取る理由になります。

そのまま市営地下鉄四条駅で潜り、烏丸御池で東西線に乗り換え。

この東西線からびわ湖浜大津まで直通する京阪京津線に乗って今日も滋賀県に向かいます。

石山坂本線の響け!ユーフォニアムラッピング列車は両編成共に走る予定では無い日なので、この京津線を楽しんでみようと思ったわけです。

10分後には山間を縫って急勾配を上り下りする山岳路線へと様変わり。

そして最後には路面電車になる日本で唯一の……もしかすると世界を見渡しても他には無いかもしれない超オモシロ路線なのです。

逢坂山中にある大谷駅で下車。

ここから徒歩でびわ湖浜大津に向かおうと思います。

まだ春先で肌寒いからね。

5月から10月にはこんなこと絶対にやりませんw

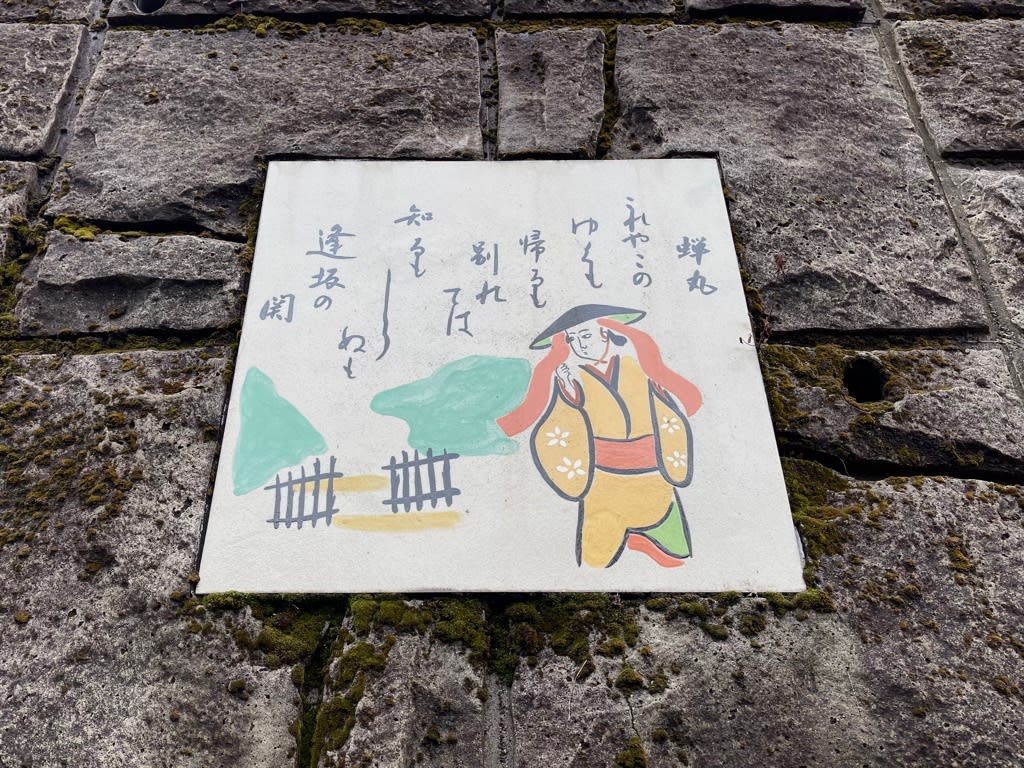

「これやこの 行くも帰るも 別れては 知るも知らぬも 逢坂の関」

百人一首にも選ばれている蝉丸の和歌に詠まれているのがここ逢坂山ですね。

百人一首の中でも子どもに大人気?な蝉丸。

坊主めくりでもワイルドカード的な最強カードである蝉丸。

それゆえに地方によってのご当地ルールが存在する蝉丸。

んんんん…………?

蝉丸って歌人であって僧侶では無くない?(人生後半にして今気づいた)

大谷駅すぐにある蝉丸神社を参拝して行きましょう。

歌に詠っただけでなくこの山に住んでいたために、死去後もこの地で祀られているそうです。

階段かー

そりゃあるよね、階段。

こんな山の中の神社だもの。

登るか―

ひっそりとしていますね。

宮司さんはいないらしいです。

逢坂山を越えた反対側にある三尾神社の神職の方がここの宮司もかねているそうで、御朱印もそちらでということでした。

神社を後にして京津線を跨ぎ国道1号線へ。

徒歩で逢坂越え…………

この光景に少しヘタレ始める。

(でも写真で見ると大したことないな)

逢坂峠のサミットに到着。

まあ「徒歩で逢坂越え」なんて言ってもその寸前まで電車で登って来ているのですけどね。

あとは琵琶湖に向かって下っていくだけです。

都の防衛として構えていた逢坂山を通り京に入る東海道で睨みをきかせていた逢坂関の跡地ですね。

大谷駅を出た電車はこの峠の最高点まで登ってくることなくトンネルで突っ切ります。

ずるい! (ずるいって?)

トンネルを抜けた先は半径40mの急カーブ。

国内でもここより急カーブなのは江ノ電と箱根登山鉄道、それに黒部渓谷鉄道に豊橋の路面電車とどれもここより小さな車両の路線ばかり。

Nゲージのお座敷レイアウトでもこんな急カーブではクリアできずに脱線してしまいます。

カーブの先から見ると車体が大きくはみ出ていますね。

峠のサミットをトンネルで抜けた京津線はカーブ先のあの地点が最高地点なようです。

あとは琵琶湖に向かいずっと下り坂です。

下ってくる列車の写真を撮ったのは「大谷1号」踏切から。

翌週のMLB開幕戦東京シリーズでのSNS投稿で使えると思ってこの写真も撮りましたw

(2試合目で今季第1号HRがでました)

上に跨るは名神高速道路。

トンネルとトンネルに挟まれ国道1号線が通るこの谷間を渡るときに出てきます。

こんな巨大な建造物に人間の叡智を感じると同時に日本橋から京まで一本の街道を通した昔の人だって凄いなと感心してしまいますね。

東海道本線の旧線が通っていた逢坂山隧道が鉄道遺産として残されています。

全長668mのこのトンネルは日本人技術者のみによって建設された初の山岳トンネルだそうです。

ここには関蝉丸神社の上社があります。

その前を通る国道1号線を見てもその急勾配がわかりますね。

名神高速下を伸びる直線区間。

御陵ーびわ湖浜大津間15分ほどの往復(御陵ー太秦天神川間は京都市営管轄)なので、同じ運転士さんに「あいつまたいる」「まだここなのか」なんて思われてそう。

こちらも危険を感じさせないよう踏切やフェンスなどから乗り出したりせず一歩下がっての撮影です。

それでも急カーブが多いので望遠レンズを使えばこうした正面の写真が撮れますね。

(速度も急勾配でゆっくりだし)

あのあたりが最高斜度でなんと61‰とのこと。

急勾配と言えばで思いつく信越本線横川軽井沢間の碓氷峠が66.7‰ですから、それに匹敵する急勾配です。

くねくねと器用に曲がっていく。

やっぱりこの路線、スゲー面白い。

滋賀県名物の飛び出し坊やが蝉丸になっている。

飛び出し蝉丸に導かれ入るとここは関蝉丸神社下社。

琵琶の名手だった蝉丸を祀っているだけあって芸事の神様として信仰されているようで、私も「もっと絵がうまくなりますように」とお賽銭を少しばかり多めに投じてきました。

境内からは逢坂峠に向かうあるいは下ってきた列車を見ることができます。

急勾配を案外速く登って行き、ぶれてしまいましたが……

上栄町駅近くの踏切からはこんな写真が撮れます。

住宅が多くお寺もあるからか急カーブを列車が通るときのキィーキィー音を軽減するためにスプリンクラーが設置されています。

放物線を描く幾筋もの水流がいい感じに陽に反射してくれています。

このカーブを抜けると上栄町駅。

山岳区間はここで終わりです。

上栄町駅を出るとすぐに車が往来する県道との併用軌道に入ります。

急カーブに対応させた16m級とはいえ、こんなに大きなそれも4両編成が道路を走るなんて見慣れない関東民にとってはとても珍しく楽しいのです。

そして琵琶湖に行き着く最後は交差点を曲がりびわ湖浜大津駅に到着します。

ここですら半径47m(内側)なので、さっきの40mがいかに急カーブだったかが分かりますね。

丁度びわ湖クルーズ「ミシガン」の出航時刻なので見ていきましょう。

平日で閑散としている中、同乗案内人のミシガンパーサーの陽気な声が響きます。

出航を見ている人も無くここぞとM.O.M.Oちゃんをバッグから出してあげて写真を撮っていると、いつの間にやら甲板に人が出ていて何人かにこちらを見られていました。

最近はどこの港にもこれありますね。

神戸の「BE KOBE」から始まった気もするけど本当のところ第1号はどこなんだろう…………

って「OTSU」じゃなく「BIWAKO」かこれ。

対して同クラスのびわ湖スクール船「うみのこ(2代目)」はポッド推進とポンプジェットのバウスラスターの組み合わせとなっていて、どちらも浅瀬に対応させてということなのでしょうね。

船体規模に比してびっくりするくらいに喫水線下が浅い。

日立造船神奈川工場で建造され、ここ琵琶湖の造船上で組み立てられたそうです。

ブロック建造された船体を川崎からトラックでここまで陸送って何往復したのだろう。

………………………………

カモメ?

琵琶湖にもカモメはいるそうです。

京都に戻る車内からあの半径40mのカーブを撮ったけれどやっぱり凄いなここ。

あれ?

フリーきっぷ買う必要無かったんじゃね?

力餅で小腹を満たし撮影再開。

日没まではあと2時間半。

いくらコンパクトな路線と言っても2.5往復。

あまり時間はありません。

交差点の横断歩道を渡りびわ湖浜大津駅へのエスカレータ乗り場前で撮ったのですが、京津線に被られた。

まぁこれはこれで面白い写真にはなりましたが。

続いて三井寺方向へ少し歩いたところから605-606号車を迎えます。

併用軌道間はそろそろと走るので、これほど撮りやすい鉄道写真スポットがほかにあるだろうかってほどです。

小柄な15m級とはいってもトラム用では無い車体はやはり迫力がある。

前後で色が違うところが良い。

こちら側のヘッドマークはくみまゆとなっていて、3年生主要メンバーが前面に揃ってますね(副部長の秀一がおらんが)

粟津駅ホーム端より最大望遠で狙います。

石山駅を出てすぐにJRを跨ぐオーバーパスから下ってくる列車が撮れるのですが、ちょっとぼくの機材では遠かったですね。

この写真はトリミングしてあるので画質が荒い。

400mmは必要っぽい。

望遠で撮っているのでまだ踏切は鳴っておらずあれに乗って終点に向かいます。

車内でお手製のダイヤグラムを見て気付きました。

これ、終点ひとつ手前の松ノ馬場駅で709-710号車とすれ違うんじゃないか?

正確なところを時刻表で調べてみると、こちらが発車した1分後にあちらが発車する。

ということはホーム端で望遠で狙えば両車のすれ違いが撮れるはず……

もうドキドキです。

松ノ馬場駅までの長い登り直線。

既に向こうのヘッドライトの光が見えている。

少し遅れているか?

後ろ車両に移動して、停車してすぐにホームに出ると……

間に合いませんでした。

千載一遇のチャンスかと思ったのに……

残念。

終点の坂本比叡山口に到着。

なぜなかよし川先輩を向かい合わせにしなかったのかと小一時間問い詰めたい。

唐橋前駅ホーム端から。

運が良ければ新幹線が走ってくれるのですが……

さらに言えばこの黄色いラッピングとドクターイエローが重なってくれればもう言うこと無し。

上下のぞみ検測こだま検測ともにここを通過するのはもう2時間くらい早い時間帯だったと思うけど。

暗くてそろそろ撮影は限界ですね。

ひとつ先、終点の石山寺駅で下車してみました。

通りを渡れば寒い河川敷には誰も人はおらず。

ようやく昨日の出勤前からバッグに詰め込まれていたドールを出してあげることができました。

駅前を流れるは瀬田川。

琵琶湖から流れ出し、京都府に入れば宇治川、大阪府では淀川と名を変えます。

ここから15㎞ほど下ればおーまえちゃんの自宅マンション前となりますね。

今回の旅では宇治に行く予定は無いので、ここで撮影です。

また「上手くなりたい!上手くなりたい!」って泣きながら走ってきたらいつのまにかここに着いていたのかな。

天ケ瀬ダムから県境を越えるまで大変そうだけど……

びわ湖浜大津駅に戻ればもう真っ暗。

交差点角の居酒屋の煌々と灯った明かりがどれだけ列車を照らしてくれるか。

それでも1/125ですら真っ黒。

シャッター速度を1/30にしてカメラを振って流し撮りでなんとか撮れました。

やはり戸袋窓に貼られた顔が車内の光に透けてしまっていますね。

戸袋窓は無くなるであろう新型車両に期待です。

赤字体質なこの路線専用となるサイズの車両を製造できる余裕があるかどうかはわかりませんが……

こちらは709-710号車より1週後の30日で運用終了です。

(響け!ユーフォニアムラッピング期間が終わるだけで車両が引退するわけではありません)

京都駅併設のカフェ「カントリーハウス英国屋」で「22/7計算外」の聖地巡礼を急いでこなし、またJRの改札に入ります。

深夜業務明けの午前10時。

いつも混んでいる東京駅駅弁屋「祭」で買った小田原駅弁「鯛めし」をのぞみ車内で食べて朝食とします。

ちらし寿司のでんぶとか、甘めに炒ったそぼろ卵のせごはんが好きなのでこの鯛飯をチョイスしたのですが……

しまった!

粘度が少くぽろぽろとこぼれ、箸使いヘタクソ勢にとってはなかなかに強敵なことを忘れていました。

雲がかかった山頂にまだ雪が残る伊吹山が見えればあと少し。

天気は良くはないけれど、週間天気の雨予報からなんとか持ち直しそう。

東海道新幹線乗車時恒例の「時速285㎞/hの車窓から豊郷小学校旧校舎群(ヴォーリズ建築の代表作/けいおん!聖地)を撮るチャレンジ」は今回は動画で楽をする。

豊郷を過ぎればもう京都は目の前です。

終わることはわかっていました。

原作小説は別キャラを主人公としてのスピンオフや本編で描かれることが無かった隙間エピソードを抜き出した短編など続きそうですが、商品として一番大きなTVアニメが完結したからには大手鉄道会社とのコラボが終了してしまうのは当然の事。

でも……夏になれば……さすがにグループ全体でのコラボ企画は無いにしてもまた今年バージョンが走り始めるんじゃないの?と心のどこかでは思っていたのも事実。

京阪電車×響け!ユーフォニアムコラボ企画のひとつである石山坂本線ラッピング車両の2023年ver.号が3月22日でラストラン、そして2024年ver.号は3月31日とほぼ同時に運用を終えるアナウンスが先月下旬にありました。

2種ともに同時に、それも年度末に終了というのは、それ以降は無いのだろうとあらためて思い知らされました。

2015年から続いた京阪×ユーフォもとうとう終わってしまう。

わかってはいたけれどいざ直面してしまうととても悲しく寂しい。

居ても立っても居られなく、思い切ってお別れ乗車をしてくることにしました。

近江神宮前にある錦織車庫で両編成を並べた撮影会が3月31日に開催されるらしいのですが、参加費がけっこうな額なこともあるけれど走っているところが見たいのです。

特に好きな2023年ver.の700型車両709-710号車はその時には既に運用から離れていますから。

それに3月下旬の春休みそして桜の季節となった京都はなかなか良いプランに空きは無いし旅行費用も倍額近い。

12日(水)2023ver.○ 2024ver.○

13日(木)2023ver.× 2024ver.×

14日(金)2023ver.○ 2024ver.×

この日程に決めました。

繁盛記少し前の平日なのでJR東海のお得きっぷの「ずらし旅」が使えるのが嬉しいところ。

前回と同じベッセルホテルカンパーナ京都五条で2泊3日。

これに新幹線とセットで3万4000円。

ほとんど往復の旅費だけでホテルの宿泊も付くのですから知る限りJR東海のEXが最強だと思っています。

4カ月ぶりの京都に到着。

ここ1年半の間に3度目の訪問です。

今回は早朝出発ではなく、仕事終わりの旅立ちで12時過ぎの到着となったので時間は長くはありません。

それなのにまずはこの京都駅改札前を見渡せるカフェ「カントリーハウス英国屋」で一息。

ドラマ「相棒」の京都ロケで舞台のひとつとなったカフェなのです。

この席に右京さんが座っていました。

下から見たらこの席が空いていたのでまずここからです。

とは言っても「相棒」の地を見に来たわけではなく、バラエティ番組「22/7計算外」の先週OA回で滝川みうちゃん役西條和さんが大好きな相棒の聖地巡礼としてここに座っていたのです。

2段スライド式聖地巡礼というわけです。

自分で描いた滝川ちゃんのイラストを重ねた1枚も。

こうすればアクスタいらず。

まぁ、自分でしたことながらこれでいいのかという気もしますが。

写真も撮ったことだしお茶でゆっくりすることもなく一気に抹茶オーレを飲み干し滋賀県大津市に向かいます。

京都ということで抹茶ドリンクにしたけれど、紅茶にすべきだったか?