(当初アップした内容を加筆修正しています)

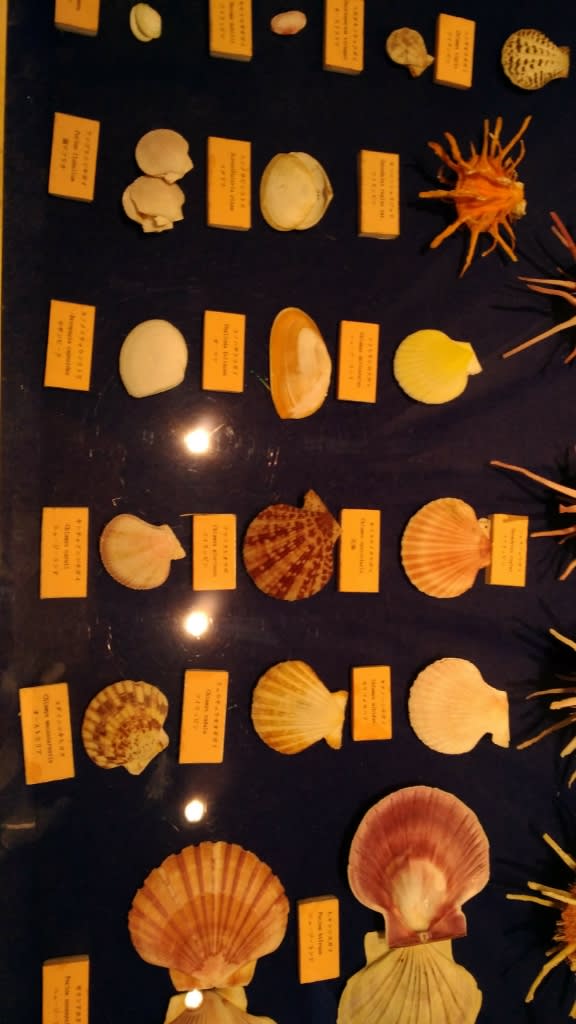

沖縄県に滞在した3日間とも毎日楽しんだのは、ビーチコーミングです。

私が住む神奈川県の海では、砂は黒めだし、貝やサンゴ、シーグラスはあまり見かけず、木片や枝、海藻、プラスチックごみと言ったところでしょう。

今回、1番楽しかった行動の1つでした。

またガンガラーの谷で、港川人の遺跡を見たことは、日本人のルーツ、沖縄県の原生林、鍾乳洞など自然環境を考えるきっかけになりました。

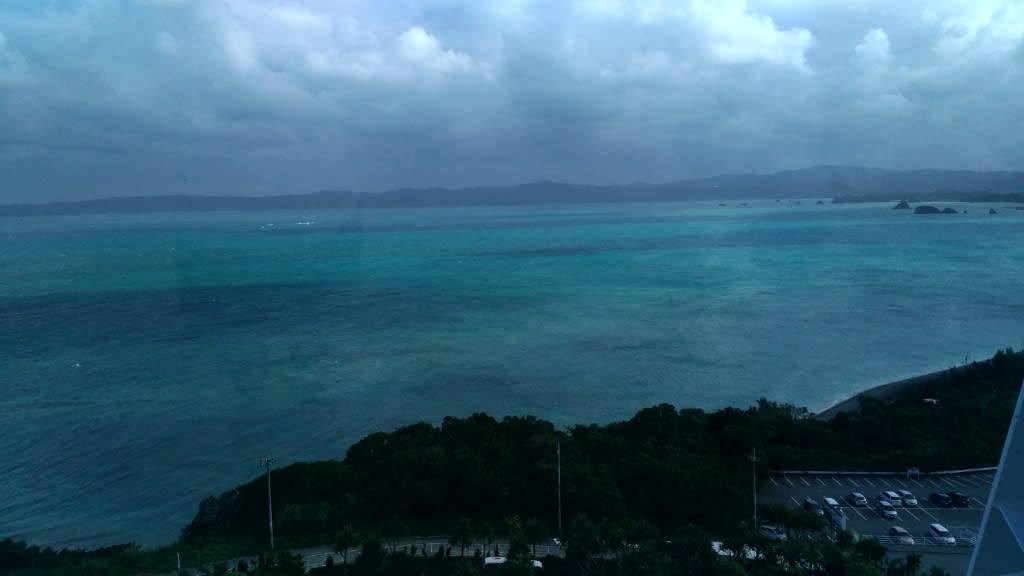

3日間とも天気がコロコロ変わって、常に吹き続ける風は、関東地方南部ではなかなか感じられない風土です。

この風によって島である沖縄県の海運貿易の歴史に思いを馳せました。

沖縄県に行ったら食べてみたいと思ったモノはすべて食べることができました。

ルートビアも飲みました。

楽しみにしていたものの1つに、紅茶花伝ガーデンレモンティーです。

紅茶花伝はコカ・コーラ社の紅茶飲料で、関東地方でも販売していますが、レモンティーはありません。

レモンティーがあるのは沖縄県だけなのです。

MIFさんは昔から「紅茶花伝のレモンティーが無くなったのが残念」と言っていたので、1度飲んでみたいと思っていました。

スッキリした味わいで、関東地方で販売している他社製品とはひと味違いました。

以前にテレビで見かけた「天使のはね」というお菓子です。

ホテルの売店で見かけて食べ、美味しかったのでその後の観光地では見かけず、空港でやっと手に入れました。

原料は小麦粉が多いので、あまり大量に食べられませんが、スポンジのような、不思議な食感です。

現地で食べたときは不思議な食感で美味しく感じました。

自宅に持ち帰って食べたら、なんか違う…。

現地で食べるから美味しいというお菓子なのかもしれません。

今回は本州辺りでは見かけることができないモノを見て回る、これが楽しみでした。

島を繫ぐ橋も海中道路も私には物珍しい風景です。

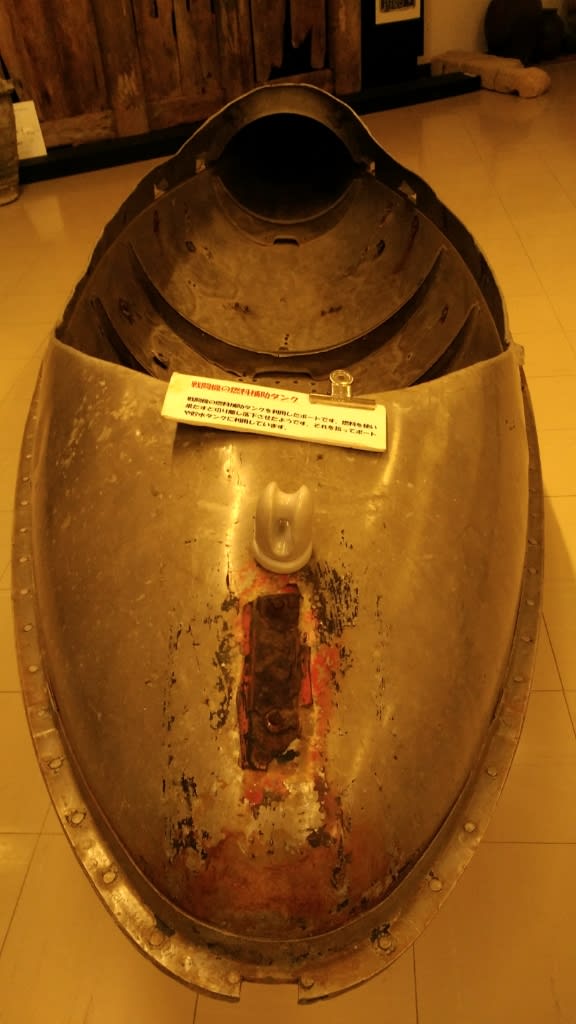

本州辺りでは城跡(しろあと)とか城址(じょうし)と呼びますが、沖縄県では城はグスクと言います。

まず石垣の石の質がまったく違います。

多くは沖縄石灰岩と言われるサンゴ等が堆積圧縮された岩です。

私が住む関東地方南部では、伊豆半島産の火成岩(火山性の岩)が使われることが多いので、石の素材からして全然違います。

それに同じ沖縄本島内の城でも、石積みの方法が全然違い、しかも地形を生かした山城(やまじろ)形式でありつつも、その形状は中国大陸の影響を多く受けています。

そして何よりも、城から海が見えるのがとても沖縄らしい風景に思えました。

旅行を計画してから沖縄県立博物館・美術館の特別展を知りました。

普段は展示会があっても図録を買うことがありません。

でも今回は沖縄県立博物館・美術館の展示図録(左側)を購入しました。

右側は沖縄タイムス社発行の緊急出版報道写真集「首里城」です。

今回は沖縄県の城跡を3つ巡りましたが、まだまだたくさんあります。

私がモタモタしている間に首里城の建物群が焼失してしまったことが本当に残念でなりません。

カーラジオからは毎日首里城再建の話題が流れていました。

再建されるにはまだまだ何年もかかるし、もしかしたら焼失前と同規模の再建は難しいかもしれません。

私が「いつかは首里城を見たいなぁ」とボンヤリとしていた時間が口惜しくてなりません。

首里城再建のためにも、沖縄を訪れる方々が多くいらっしゃいますように。

そして今回の旅行では、飛行機に乗りました。

飛行機でパニック障害を初めて起こしたのが15年程前。

13年ぶりに飛行機に乗ることになり、今回はハッキリとしたパニック症状は出ませんでした。

しかし酔い止め薬の副作用なのか、頭痛と強い眠気、むくみが出ました。

これでパニック障害を克服したとは思えないのですが、またいつか飛行機に乗るかもしれない、と思うようになりました。

そしていつも遠くまで連れて行ってくれるMIFさん、ありがとうございました。