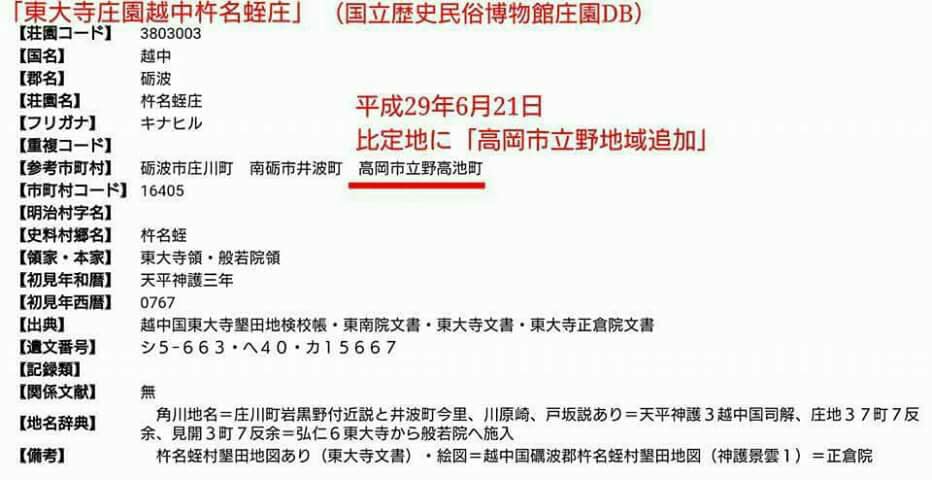

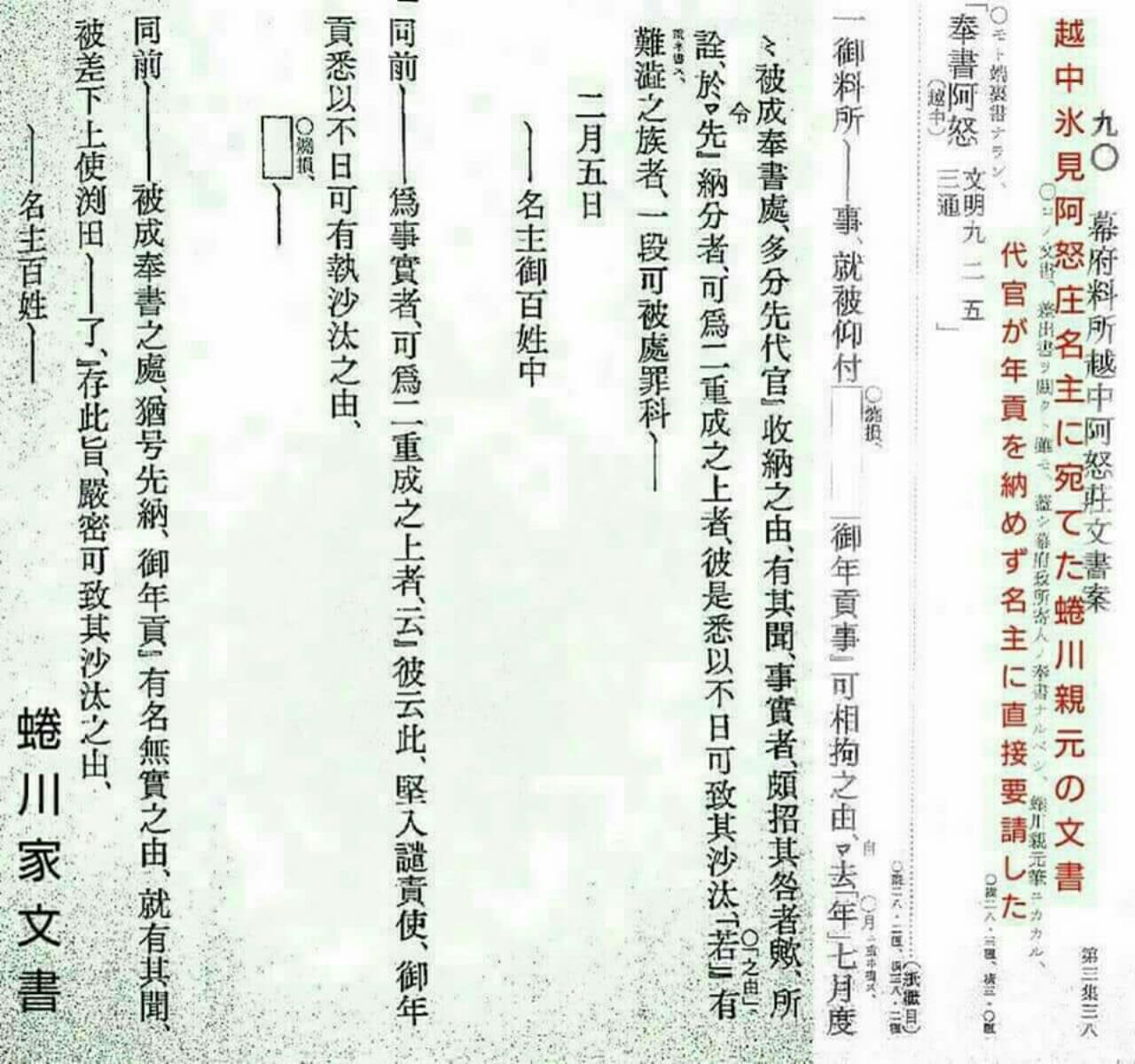

●「徳大寺家領般若野庄」について、(2017,06,11.富山史壇会特別講演会)

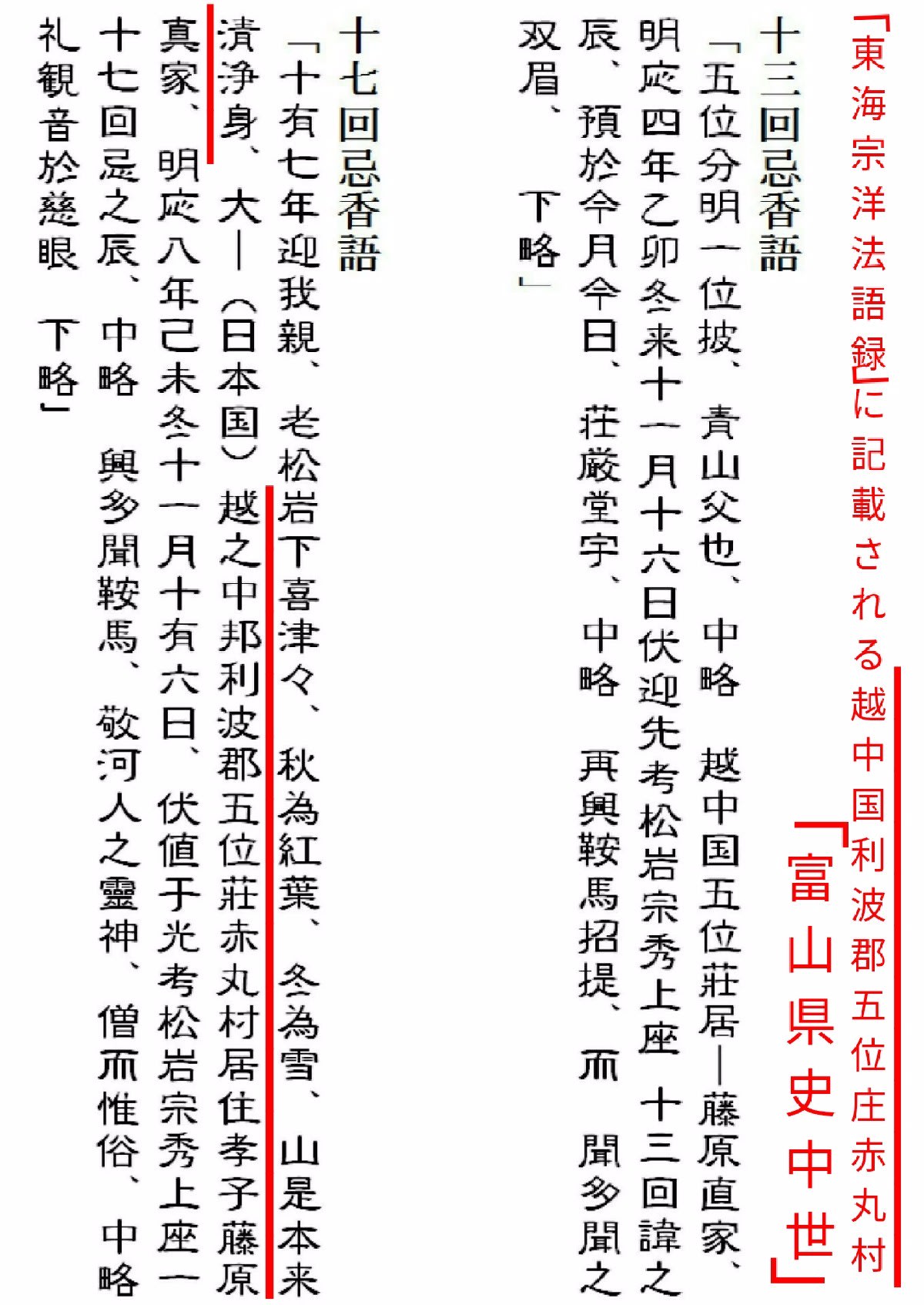

「解文」

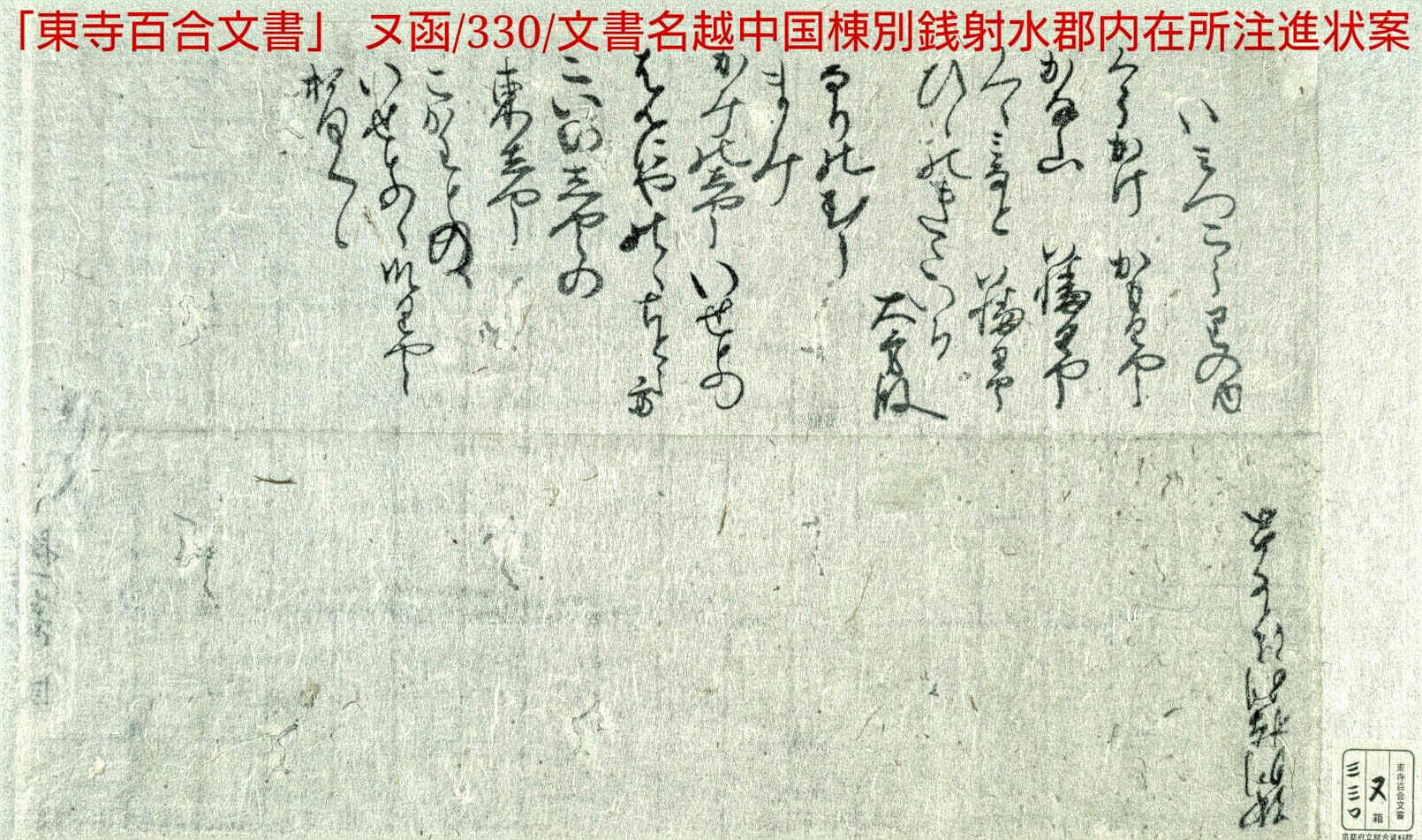

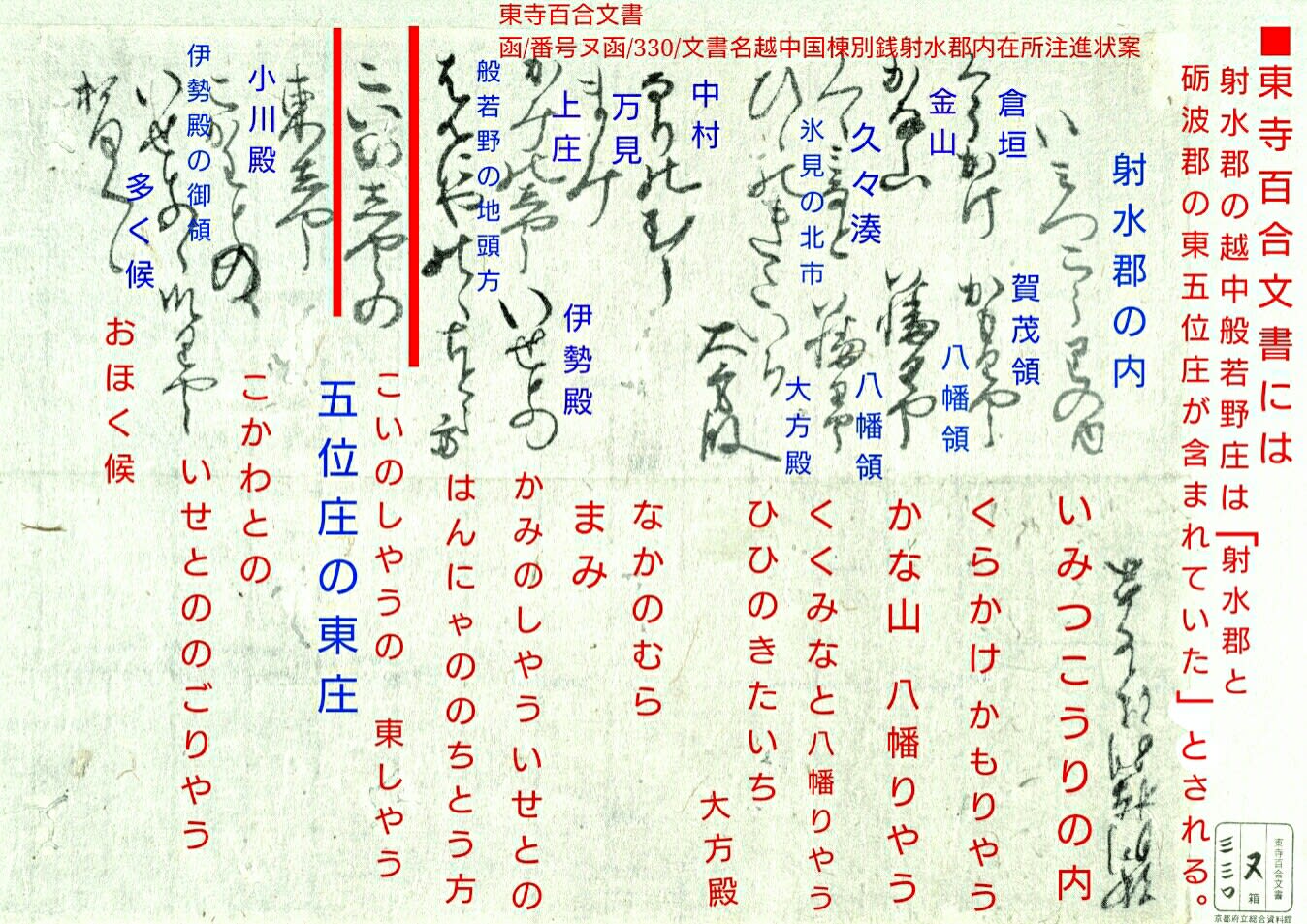

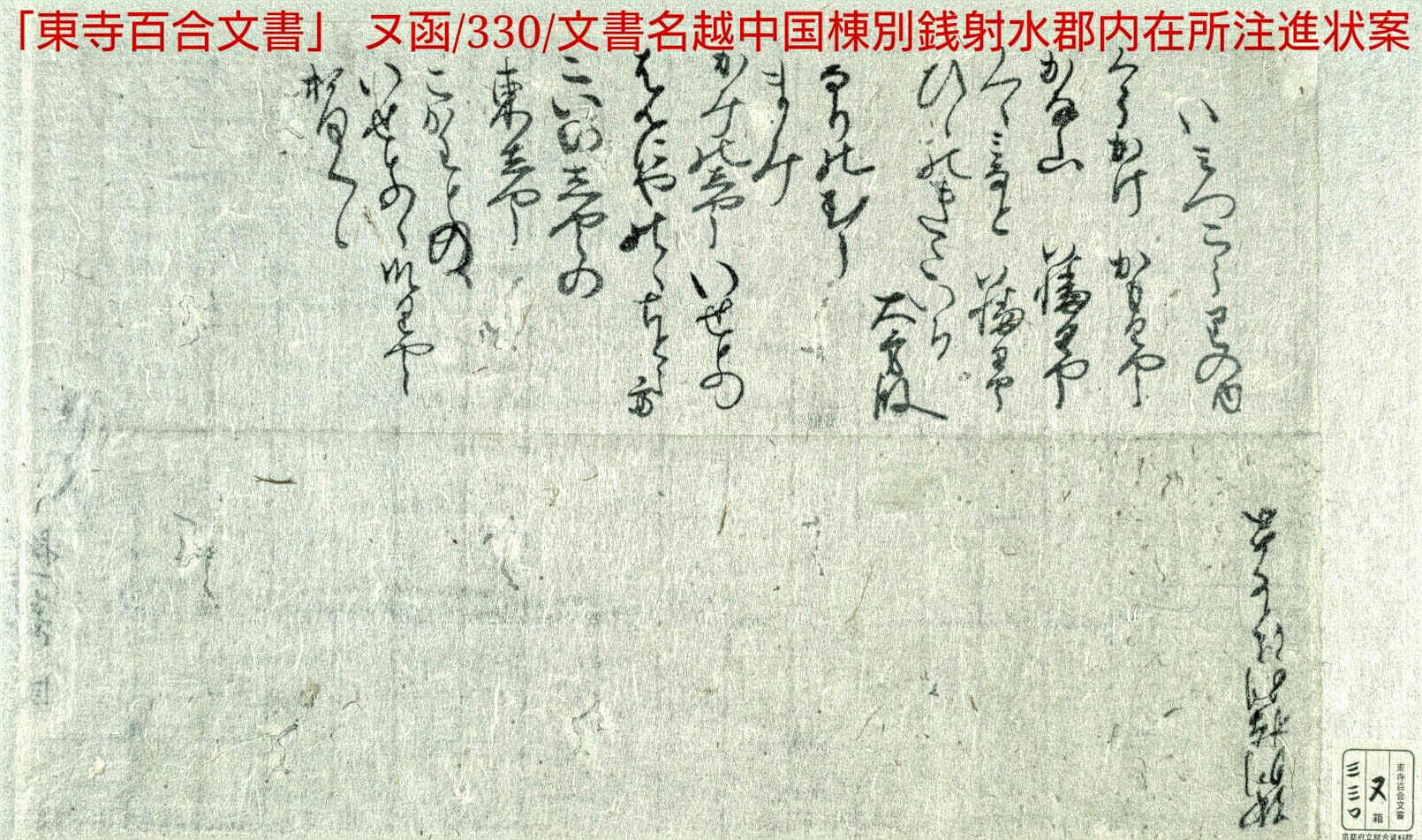

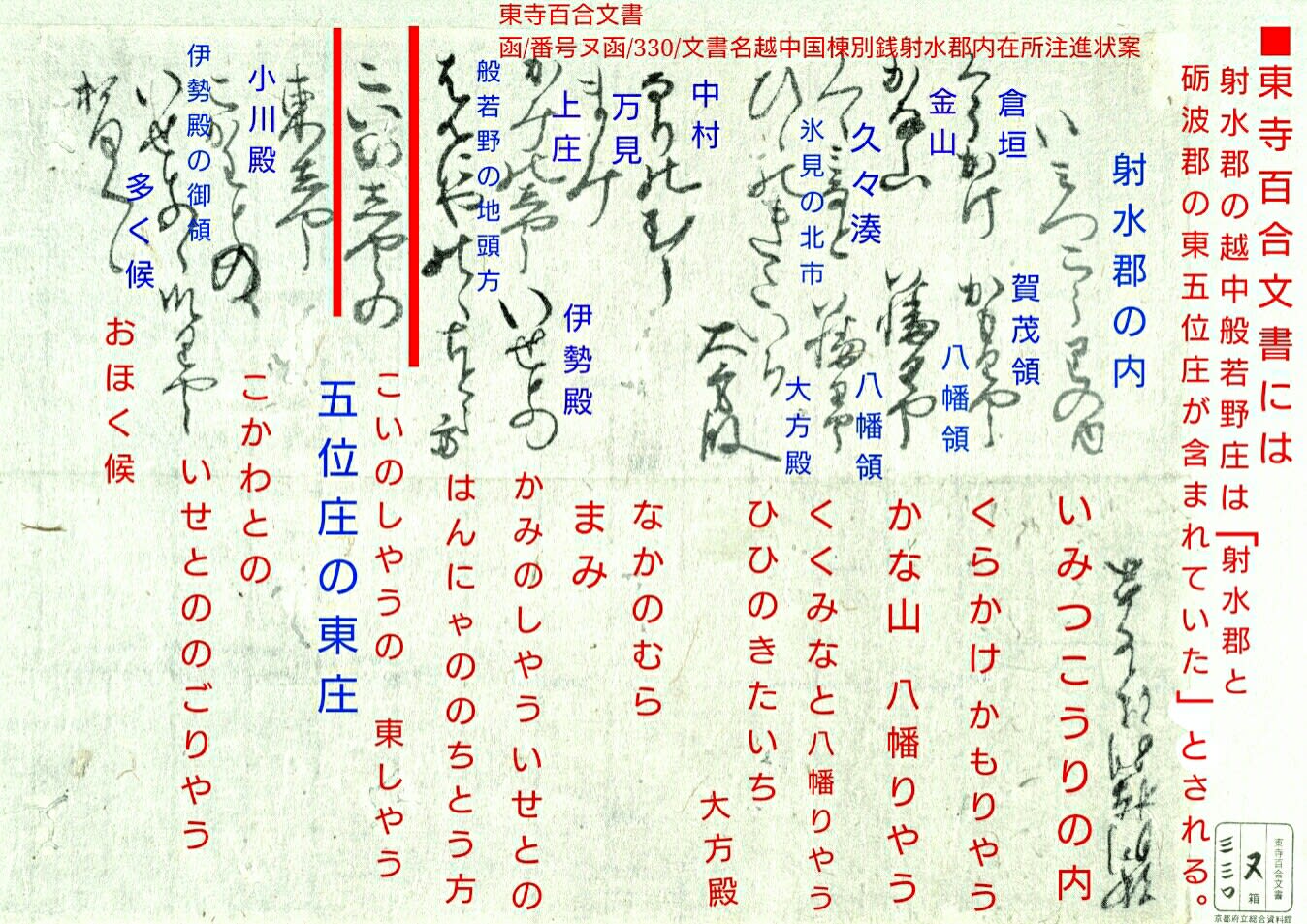

■それに拠ると、「源平盛衰記」等にも登場する「般若野庄」は室町時代には砺利波郡と射水郡にかけて広がっており、東寺百合文書ヌ函330「越州棟別注進案」を引用されて「射水郡の内」としながらも「五位庄の東庄」が同時に記載されており、室町時代には「般若野庄」は「利波郡五位庄の東五位庄と射水郡」を含んでいたと指摘された。

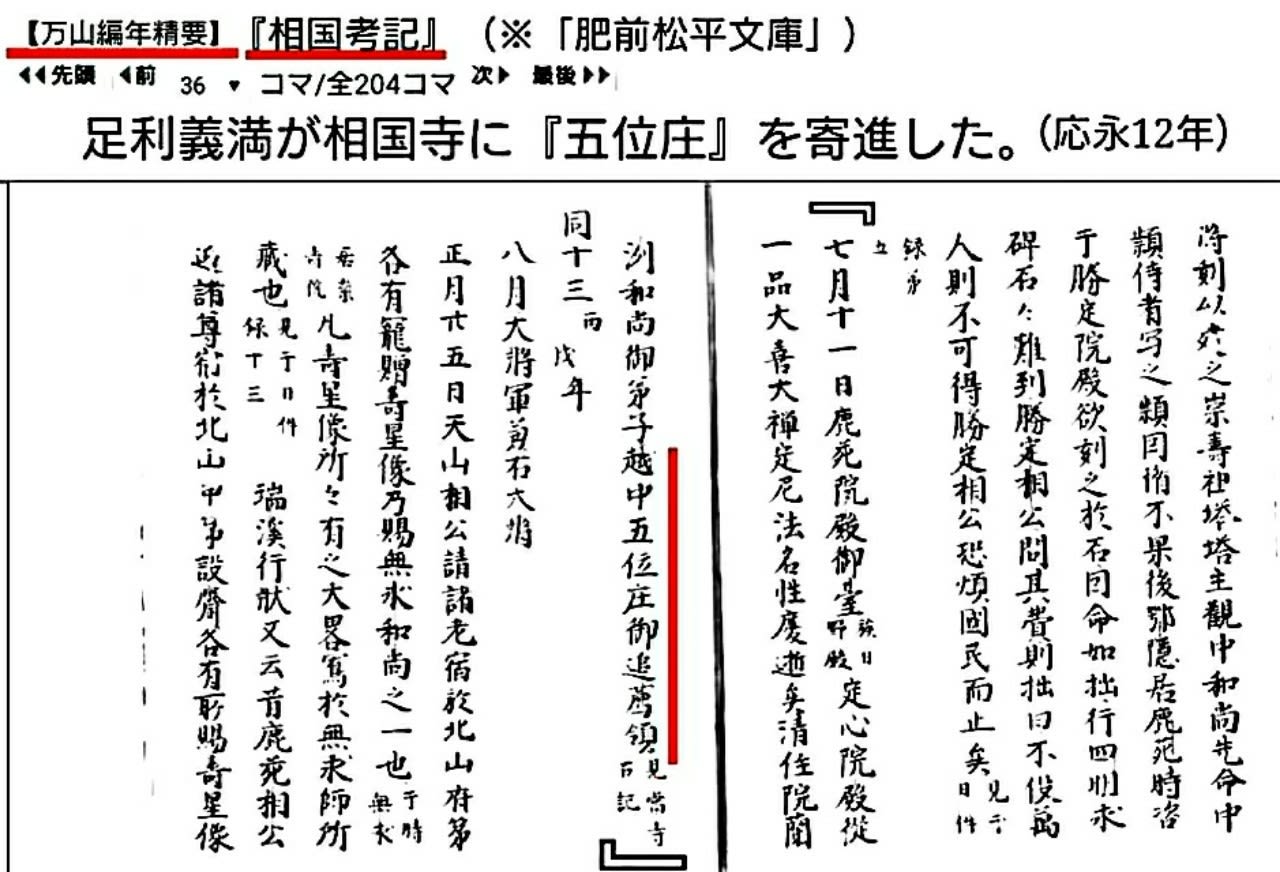

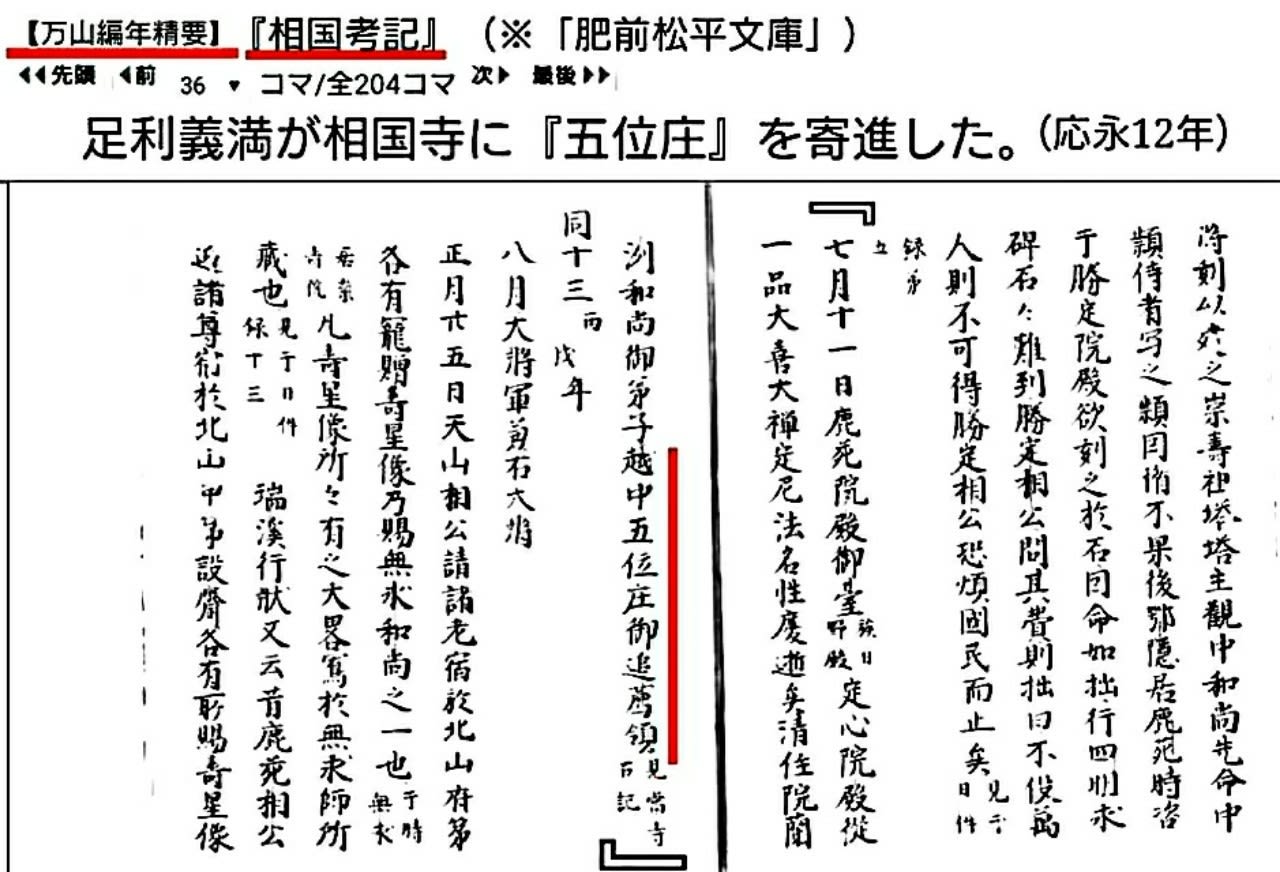

応永12年、「足利義満」は室の日野業子の追膳料として「越中五位庄を相国寺に寄進」された。(※「万山編年精要」

■応永20年には「五位庄」は「福野町の野尻郷」迄広がっていたとされる。(※「東寺百合文書ヌ函250 やなた某書状案」)

応永22年、「足利義持」は「五位庄の半分」を足利家菩提寺の「等持院」に寄進している。(※「等持院常住記録」)

■年別は不明だが、「東寺百合文書 ヌ函330」に拠れば、「射水郡般若野庄」の記載の中に「五位庄の東庄」の記載が在り、羽曳野資料叢書「畠山文書」に拠ると、「足利義満」の時代に「五位庄」は般若野庄(高岡市中田~砺波市)を含み、伏木港から福野町野尻郷迄広がっていた事が記載される。

(※「東寺百合文書 やなた某書状案」に「五位庄」の記載が在る。)

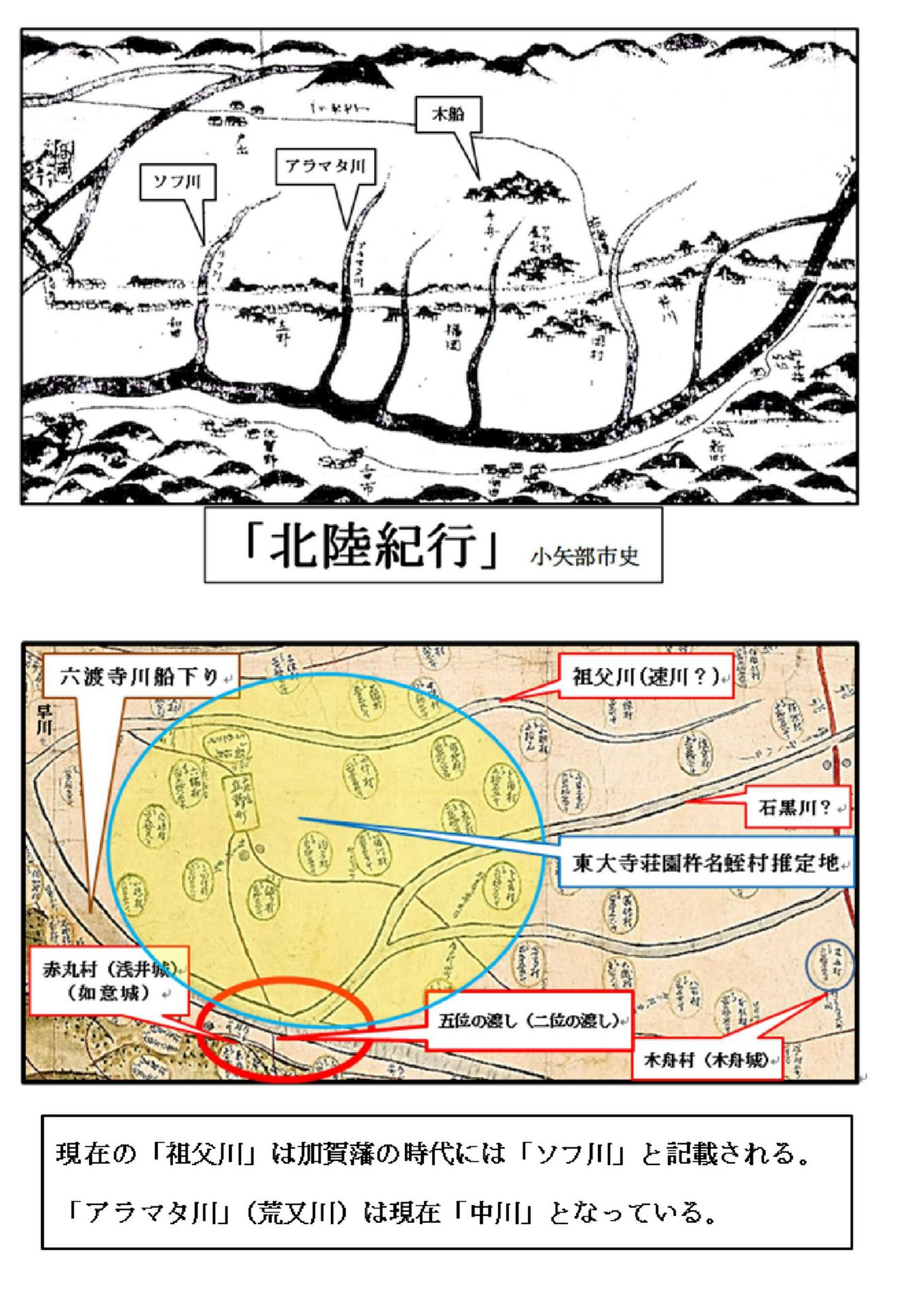

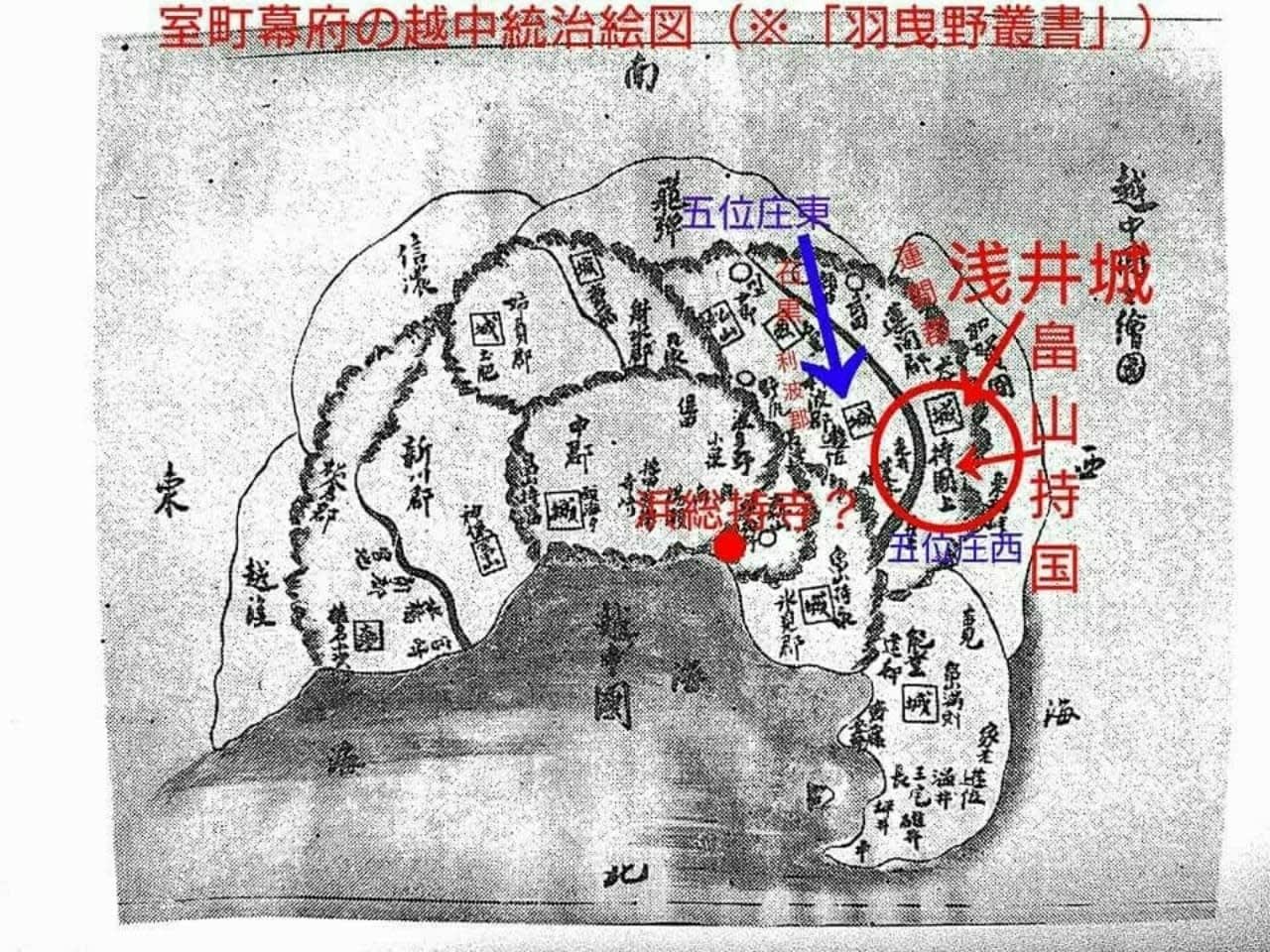

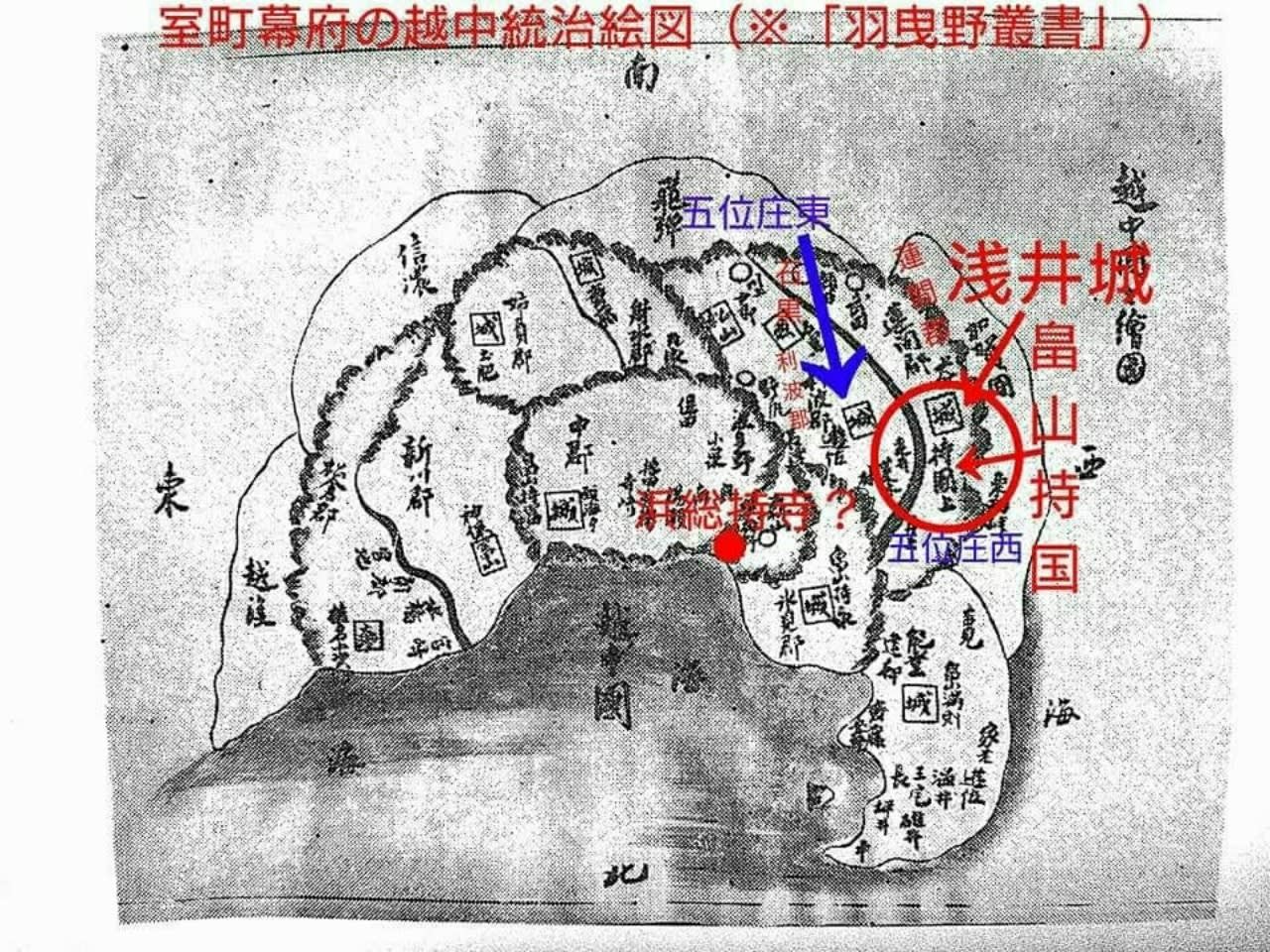

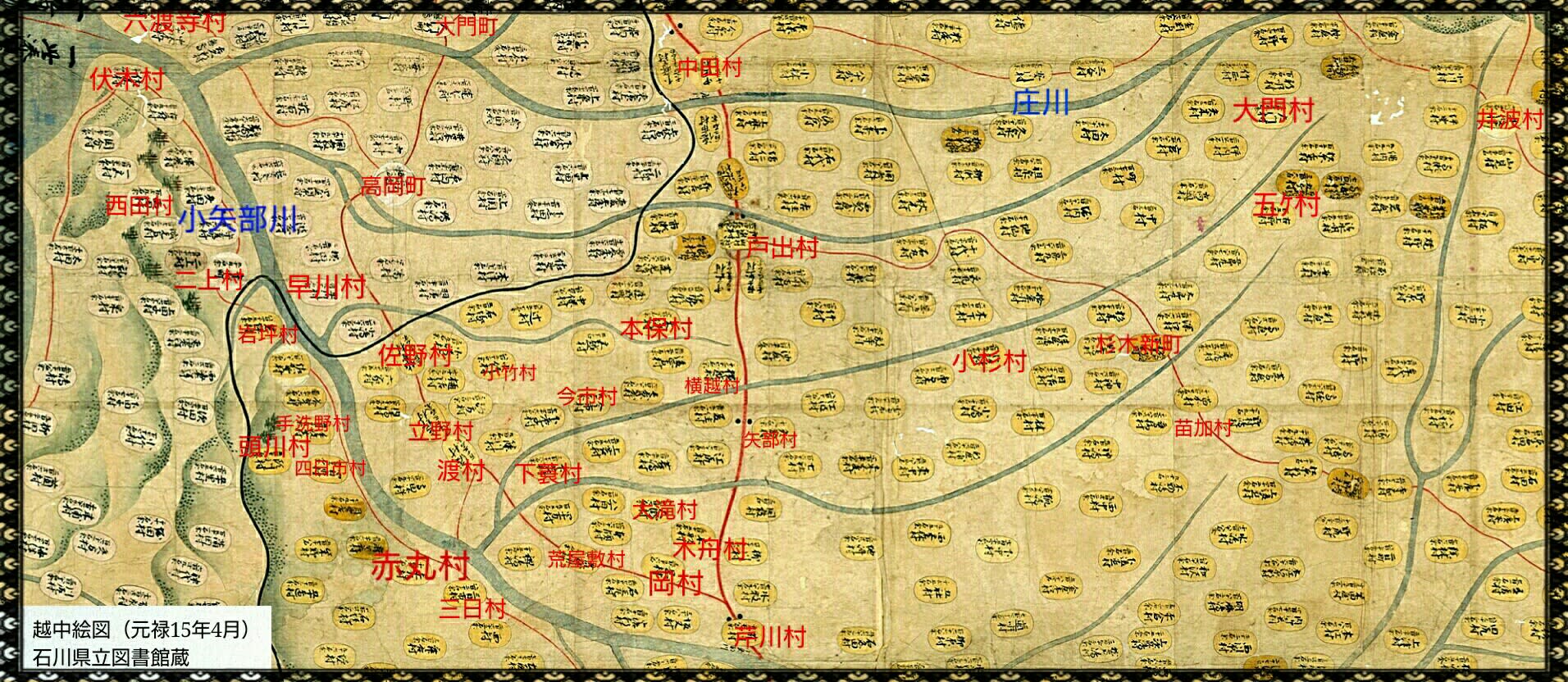

🔽「越中絵図」(※「畠山家文書」大阪府羽曳野市資料叢書)

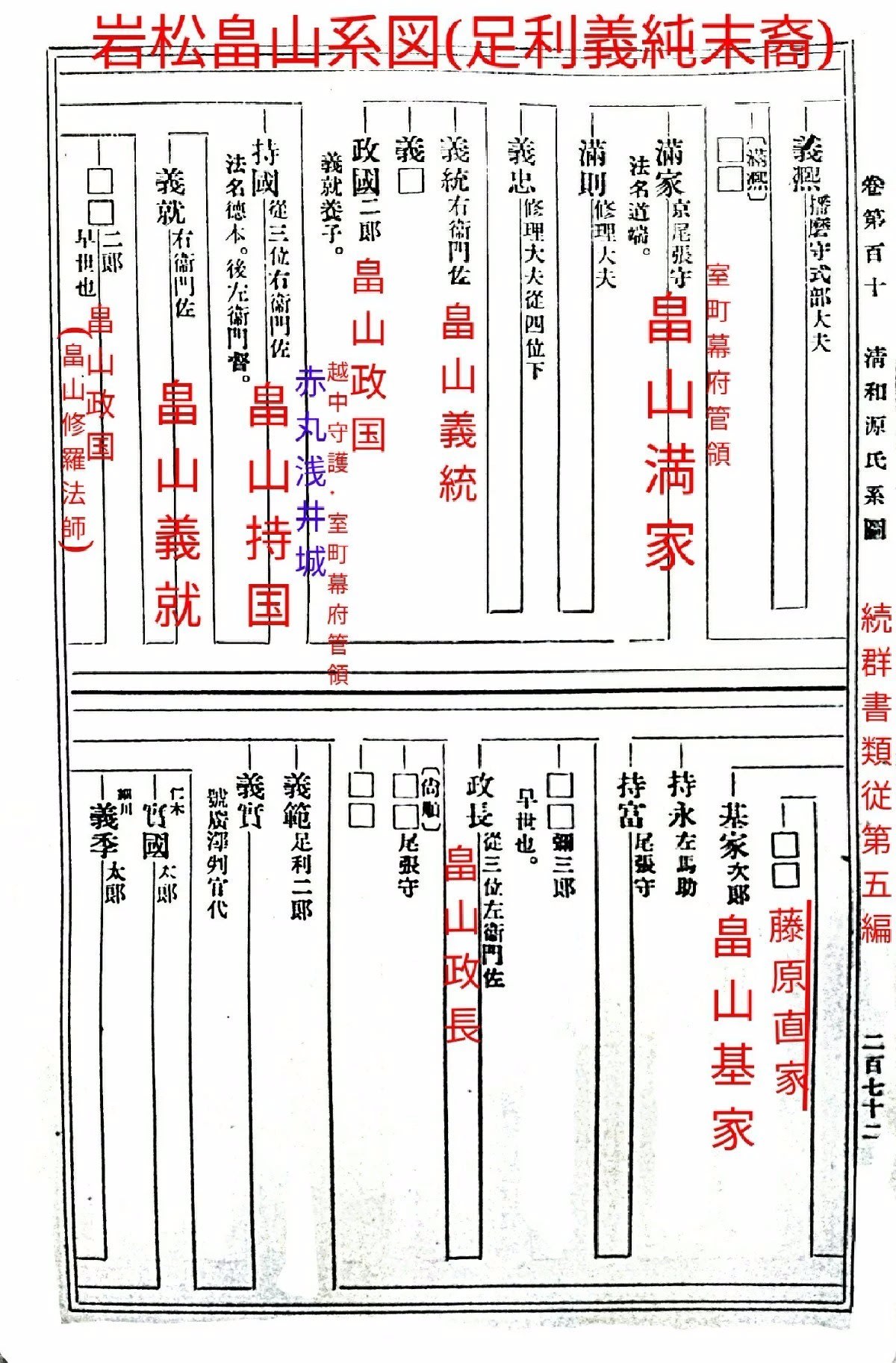

➡室町幕府管領畠山満家は越中を八郡に分けて、それぞれに畠山一族、国人領主達を配置した。

⇒「五位庄利波郡赤丸村」の「赤丸浅井城」には、越中守護「畠山持国」の記載が在る。

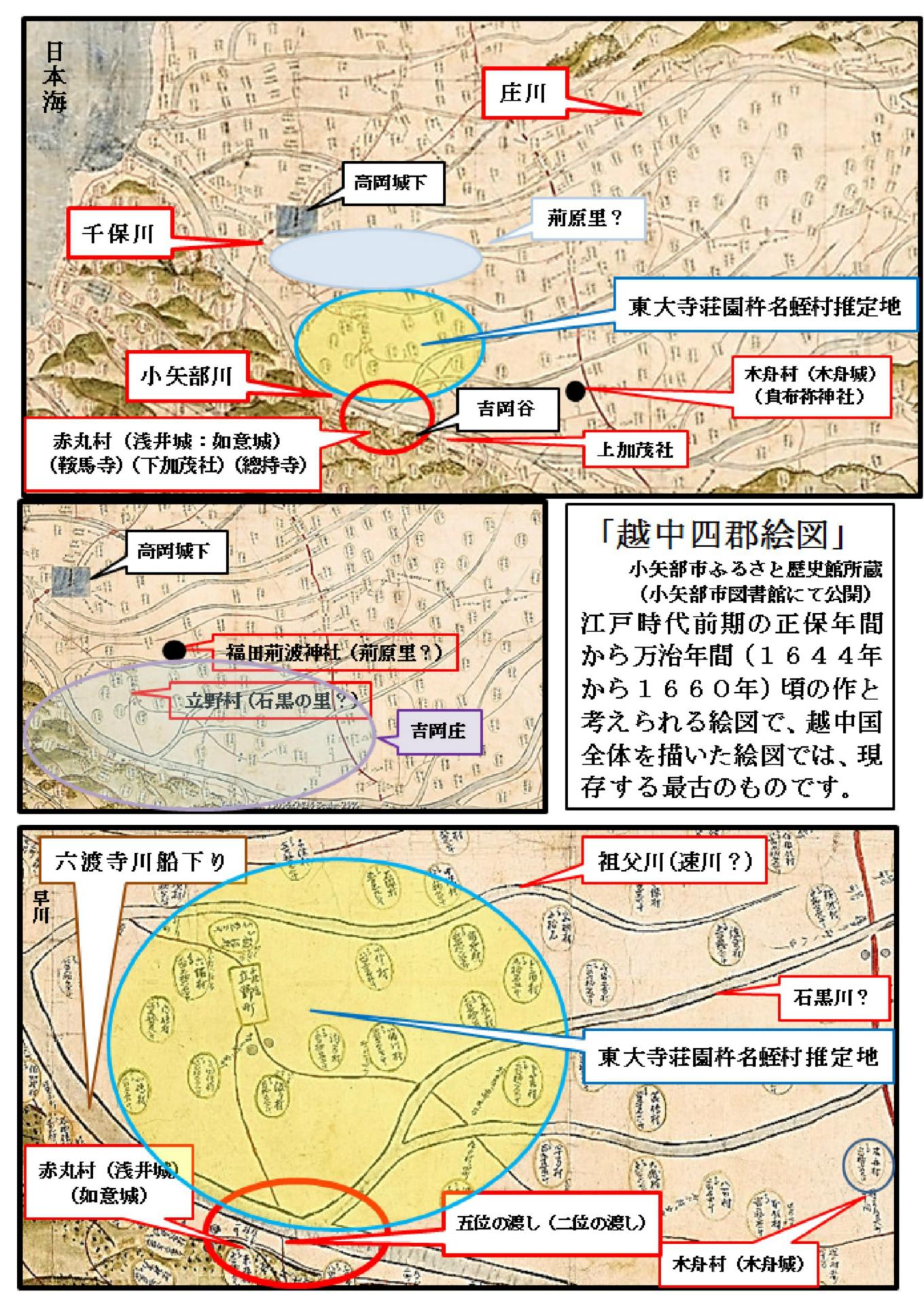

▼五位庄の長さが福野町野尻郷迄広がっていたなら当然、その幅も庄川流域の高岡市中田辺り迄広がっていた事は充分に考えられる。現代の東五位 と西五位の位置は高岡市立野辺りと高岡市土屋辺りになるが、東五位庄と西五位庄と範囲は室町時代には庄川流域迄も広がっていたと見られる。又、この文書に拠れば、室町幕府政所の伊勢氏や小川氏(※役職?)の統治した領域が「多く在った」としている。砺波市と高岡市の中間に「伊勢領」や「醍醐」等の地名が在り、この地域は「伊勢神宮の領地」とされるが、この頃には「下地中分」として「領家」と「地頭」が半分づつ権利を保有していたとされており、或いは「伊勢平氏」の流れを汲む室町幕府政所の伊勢氏の所領では無かったのか?

又、「富山県の歴史」(※山川出版社)に掲載される絵図に拠ると、室町時代には利波郡と射水郡の郡界が高岡市の二上山の近く迄動き、「五位庄の範囲」は二上山の麓から福野町の野尻郷迄の範囲で在り、「五位庄の東部分」(高岡市佐野、砺波市伊勢領辺り?)は「徳大寺家領般若野庄」に含まれていたとされる事から、庄川の古い流れの跡の千保川の西側迄が「西五位庄」の範囲で在ったか?

(※「庄川」は明治迄、下流では「小矢部川」と合流して伏木港に流れ込んでおり、その河口の分離は明治以降の事で在る。)

「小矢部川・庄川の河口分離工事図面」(※「射水郡紀要」)

■何れにしろ、室町時代に入ると、地頭の力が強くなっており、東寺百合文書に拠ると守護畠山家、政所伊勢氏、新川郡・利波郡を治めたとされる「越中蜷川氏」や小矢部市蟹谷郷の「遊佐氏」がその勢力を誇示して、広大な「五位庄」も東と西地域に分かれていた様だ。「足利義持」の時に、「東寺百合文書」には【「五位庄」を領した「等持院」と「等持寺」】 との表現が在り、この「五位庄」は更に二つに分かれて各々、両寺の庄園に成っていたと見られる。

「解文」

■それに拠ると、「源平盛衰記」等にも登場する「般若野庄」は室町時代には砺利波郡と射水郡にかけて広がっており、東寺百合文書ヌ函330「越州棟別注進案」を引用されて「射水郡の内」としながらも「五位庄の東庄」が同時に記載されており、室町時代には「般若野庄」は「利波郡五位庄の東五位庄と射水郡」を含んでいたと指摘された。

応永12年、「足利義満」は室の日野業子の追膳料として「越中五位庄を相国寺に寄進」された。(※「万山編年精要」

■応永20年には「五位庄」は「福野町の野尻郷」迄広がっていたとされる。(※「東寺百合文書ヌ函250 やなた某書状案」)

応永22年、「足利義持」は「五位庄の半分」を足利家菩提寺の「等持院」に寄進している。(※「等持院常住記録」)

■年別は不明だが、「東寺百合文書 ヌ函330」に拠れば、「射水郡般若野庄」の記載の中に「五位庄の東庄」の記載が在り、羽曳野資料叢書「畠山文書」に拠ると、「足利義満」の時代に「五位庄」は般若野庄(高岡市中田~砺波市)を含み、伏木港から福野町野尻郷迄広がっていた事が記載される。

(※「東寺百合文書 やなた某書状案」に「五位庄」の記載が在る。)

🔽「越中絵図」(※「畠山家文書」大阪府羽曳野市資料叢書)

➡室町幕府管領畠山満家は越中を八郡に分けて、それぞれに畠山一族、国人領主達を配置した。

⇒「五位庄利波郡赤丸村」の「赤丸浅井城」には、越中守護「畠山持国」の記載が在る。

▼五位庄の長さが福野町野尻郷迄広がっていたなら当然、その幅も庄川流域の高岡市中田辺り迄広がっていた事は充分に考えられる。現代の東五位 と西五位の位置は高岡市立野辺りと高岡市土屋辺りになるが、東五位庄と西五位庄と範囲は室町時代には庄川流域迄も広がっていたと見られる。又、この文書に拠れば、室町幕府政所の伊勢氏や小川氏(※役職?)の統治した領域が「多く在った」としている。砺波市と高岡市の中間に「伊勢領」や「醍醐」等の地名が在り、この地域は「伊勢神宮の領地」とされるが、この頃には「下地中分」として「領家」と「地頭」が半分づつ権利を保有していたとされており、或いは「伊勢平氏」の流れを汲む室町幕府政所の伊勢氏の所領では無かったのか?

又、「富山県の歴史」(※山川出版社)に掲載される絵図に拠ると、室町時代には利波郡と射水郡の郡界が高岡市の二上山の近く迄動き、「五位庄の範囲」は二上山の麓から福野町の野尻郷迄の範囲で在り、「五位庄の東部分」(高岡市佐野、砺波市伊勢領辺り?)は「徳大寺家領般若野庄」に含まれていたとされる事から、庄川の古い流れの跡の千保川の西側迄が「西五位庄」の範囲で在ったか?

(※「庄川」は明治迄、下流では「小矢部川」と合流して伏木港に流れ込んでおり、その河口の分離は明治以降の事で在る。)

「小矢部川・庄川の河口分離工事図面」(※「射水郡紀要」)

■何れにしろ、室町時代に入ると、地頭の力が強くなっており、東寺百合文書に拠ると守護畠山家、政所伊勢氏、新川郡・利波郡を治めたとされる「越中蜷川氏」や小矢部市蟹谷郷の「遊佐氏」がその勢力を誇示して、広大な「五位庄」も東と西地域に分かれていた様だ。「足利義持」の時に、「東寺百合文書」には【「五位庄」を領した「等持院」と「等持寺」】 との表現が在り、この「五位庄」は更に二つに分かれて各々、両寺の庄園に成っていたと見られる。