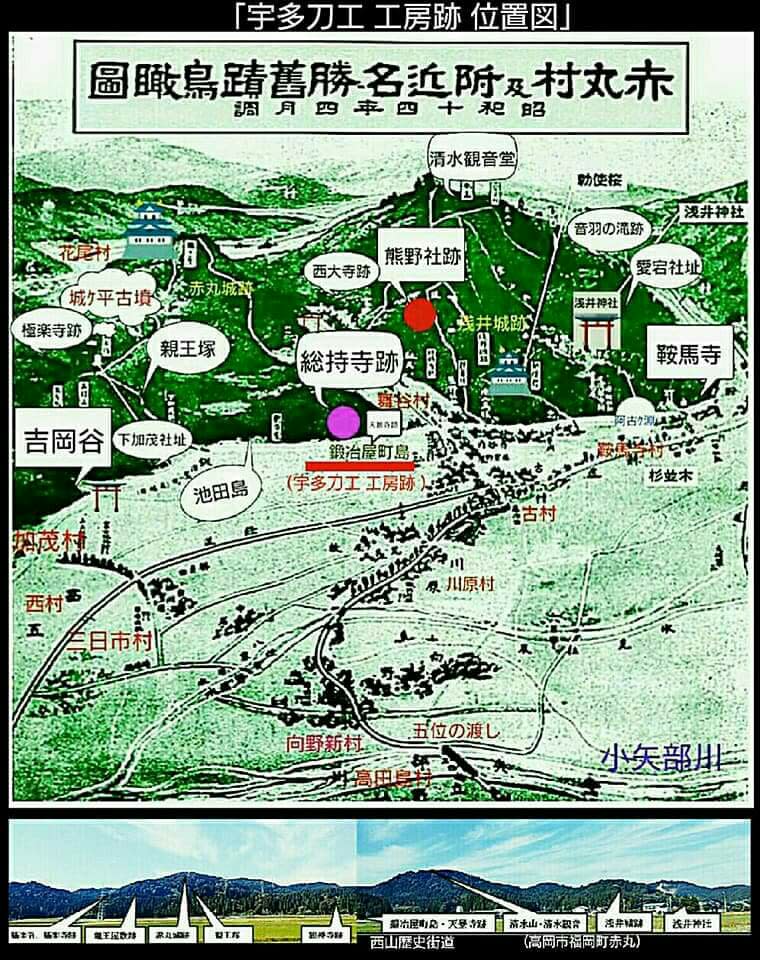

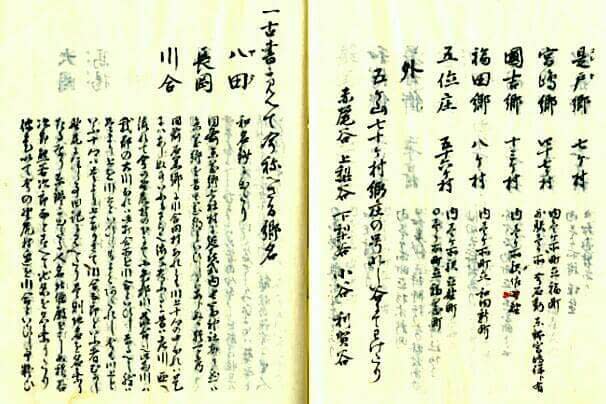

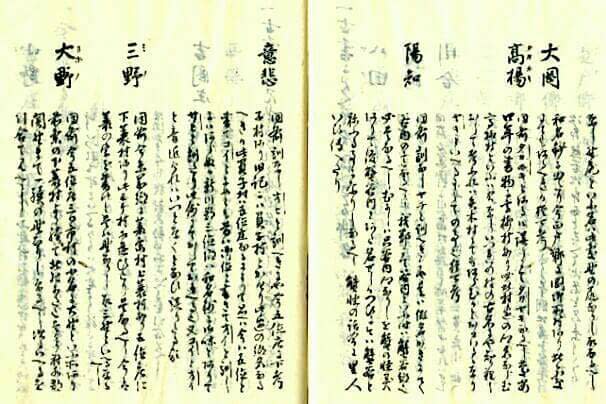

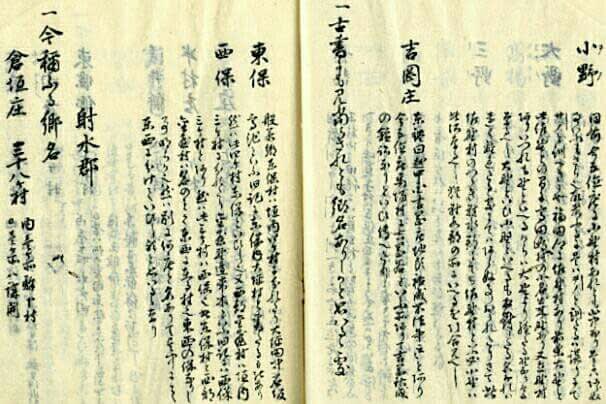

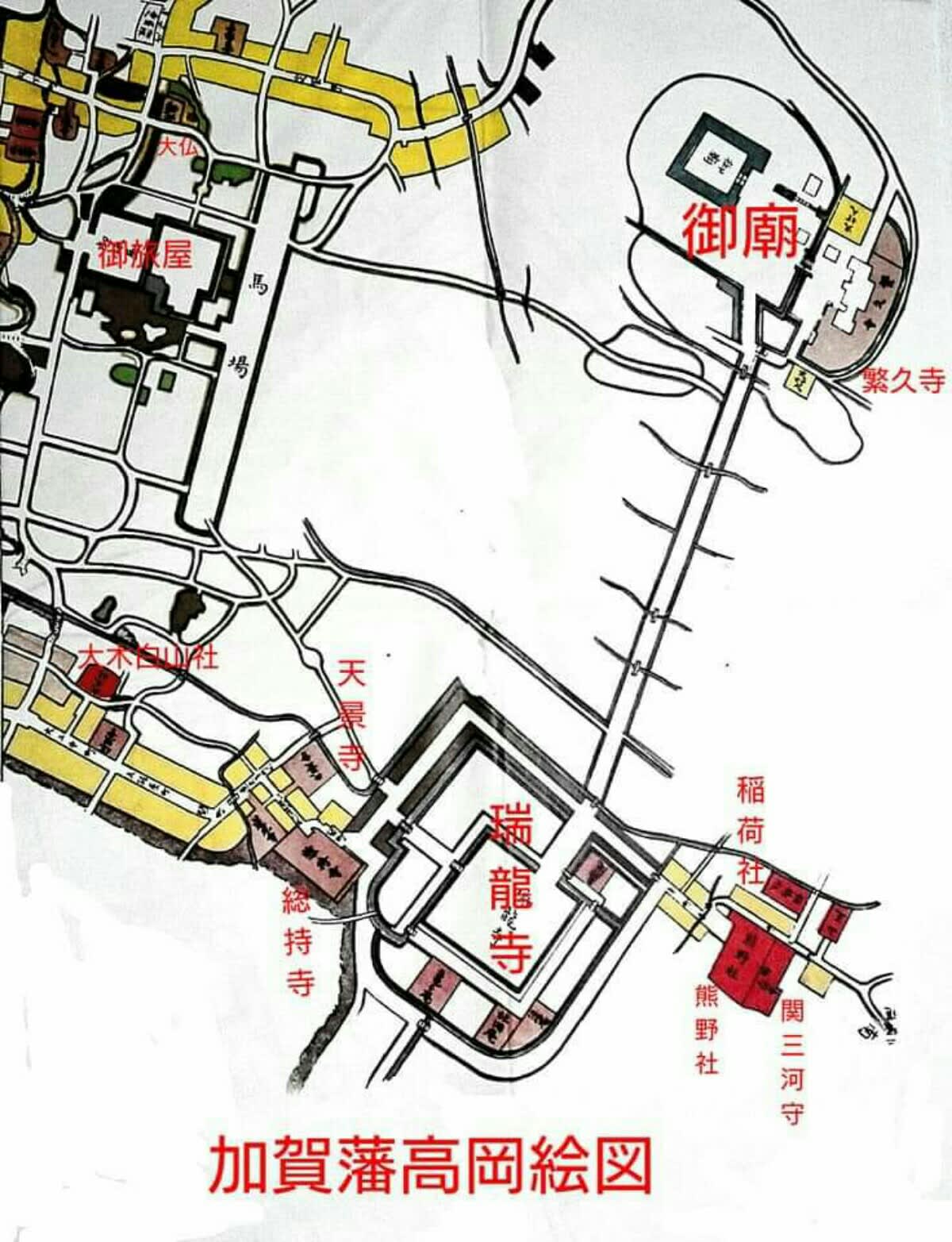

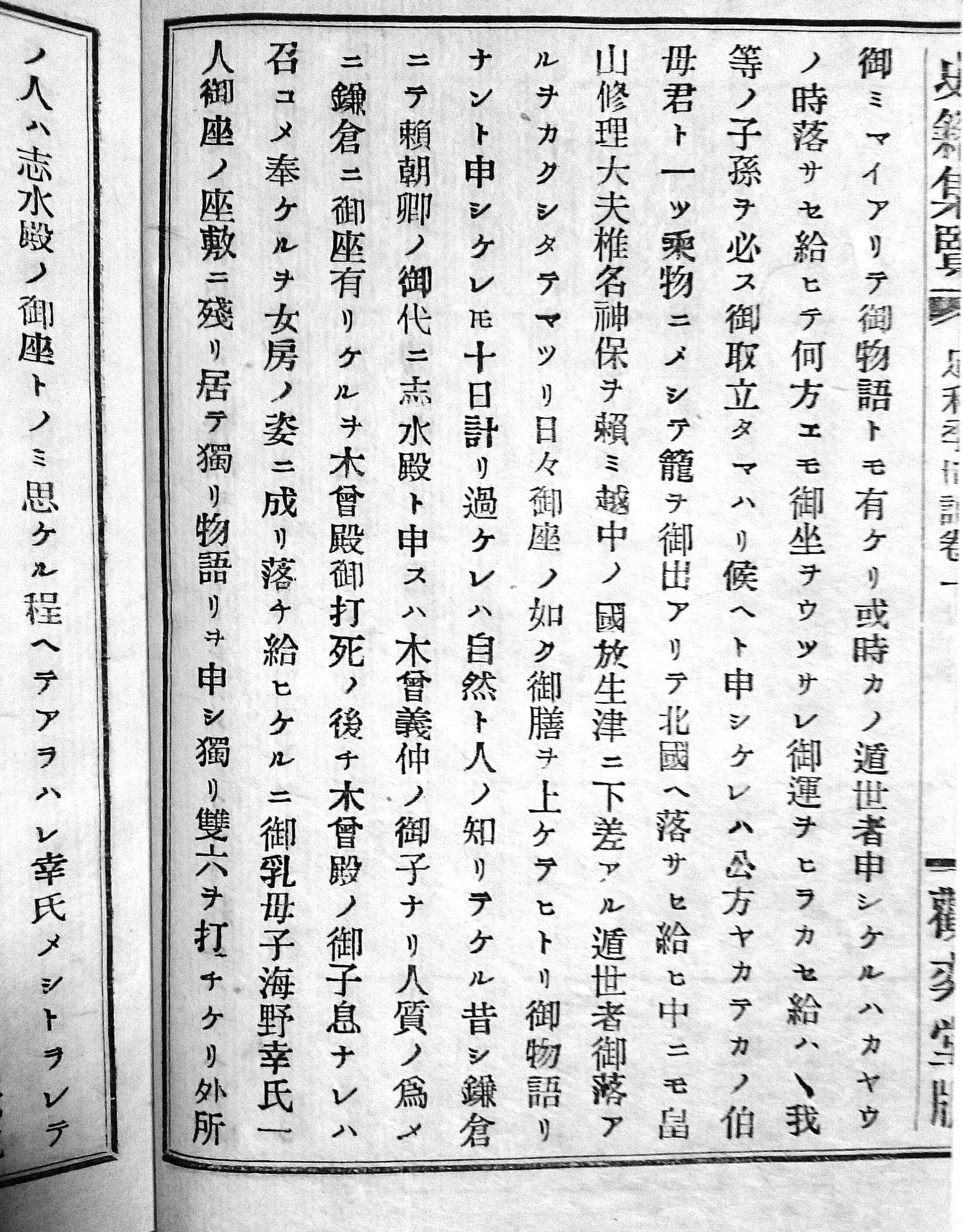

●【高岡史料】(※高岡市教育委員会編纂)に見られる「高岡市開町」の資料絵図。

・「高岡古城図」

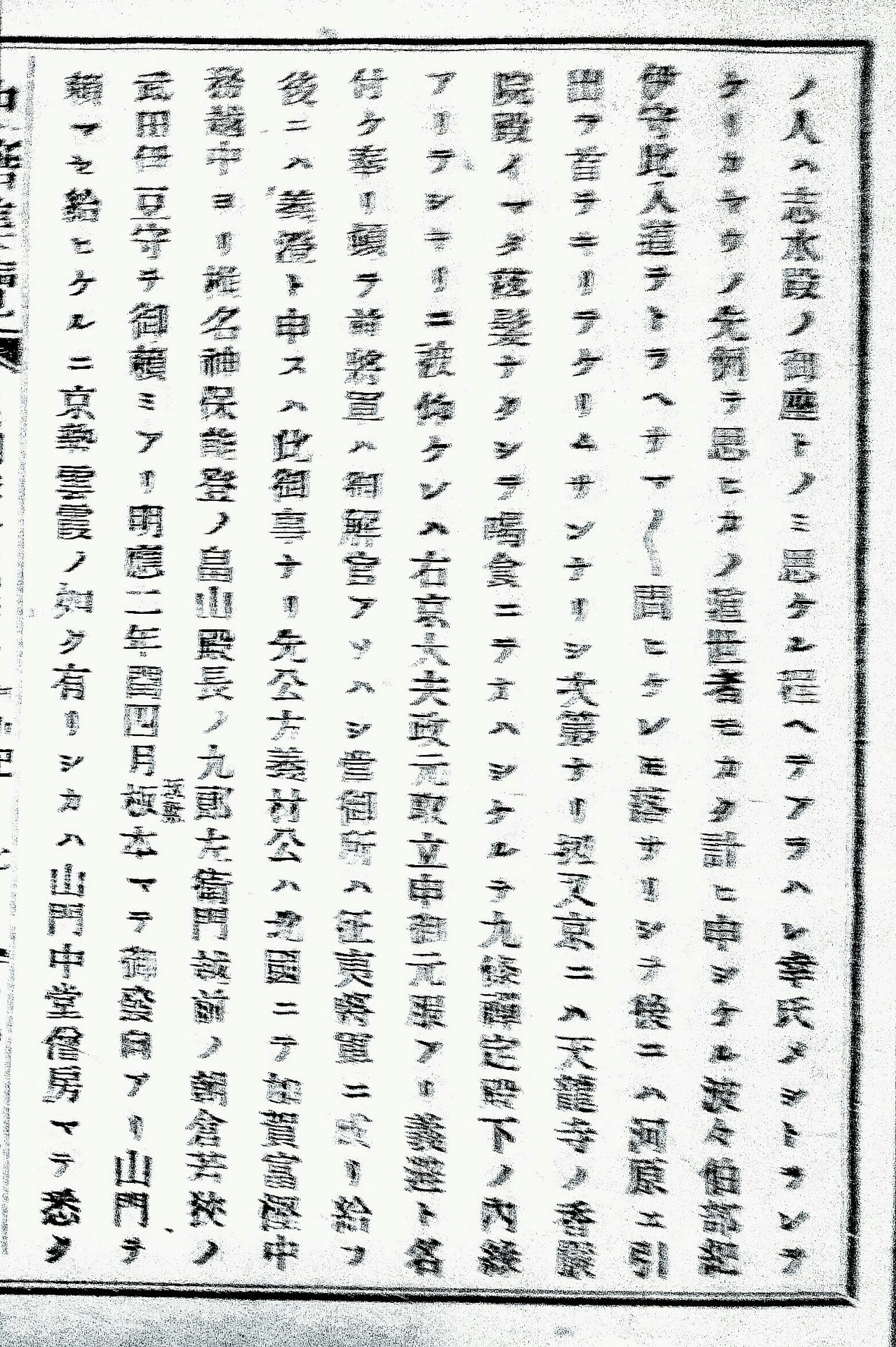

■【高岡】の古名は通説に言われた「関野」では無く、【高野】と記されている。

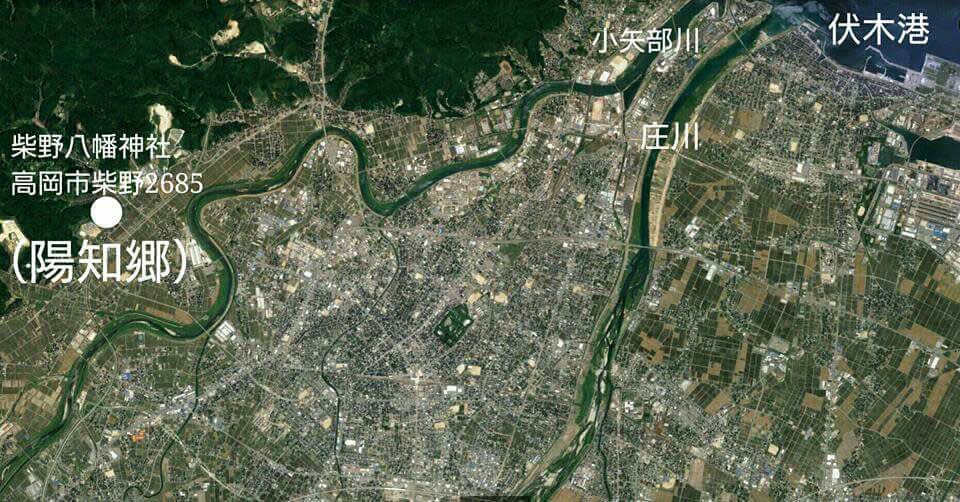

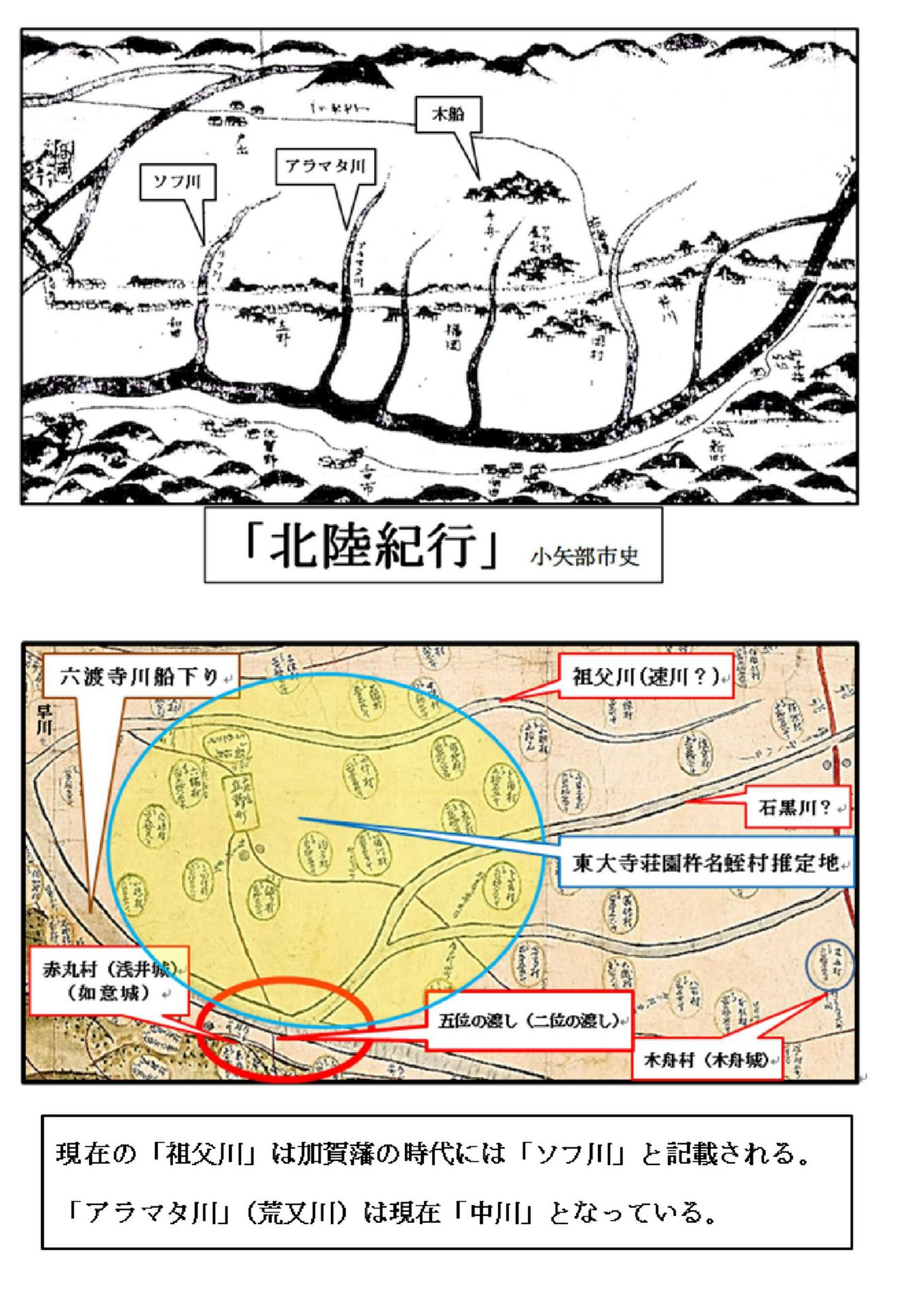

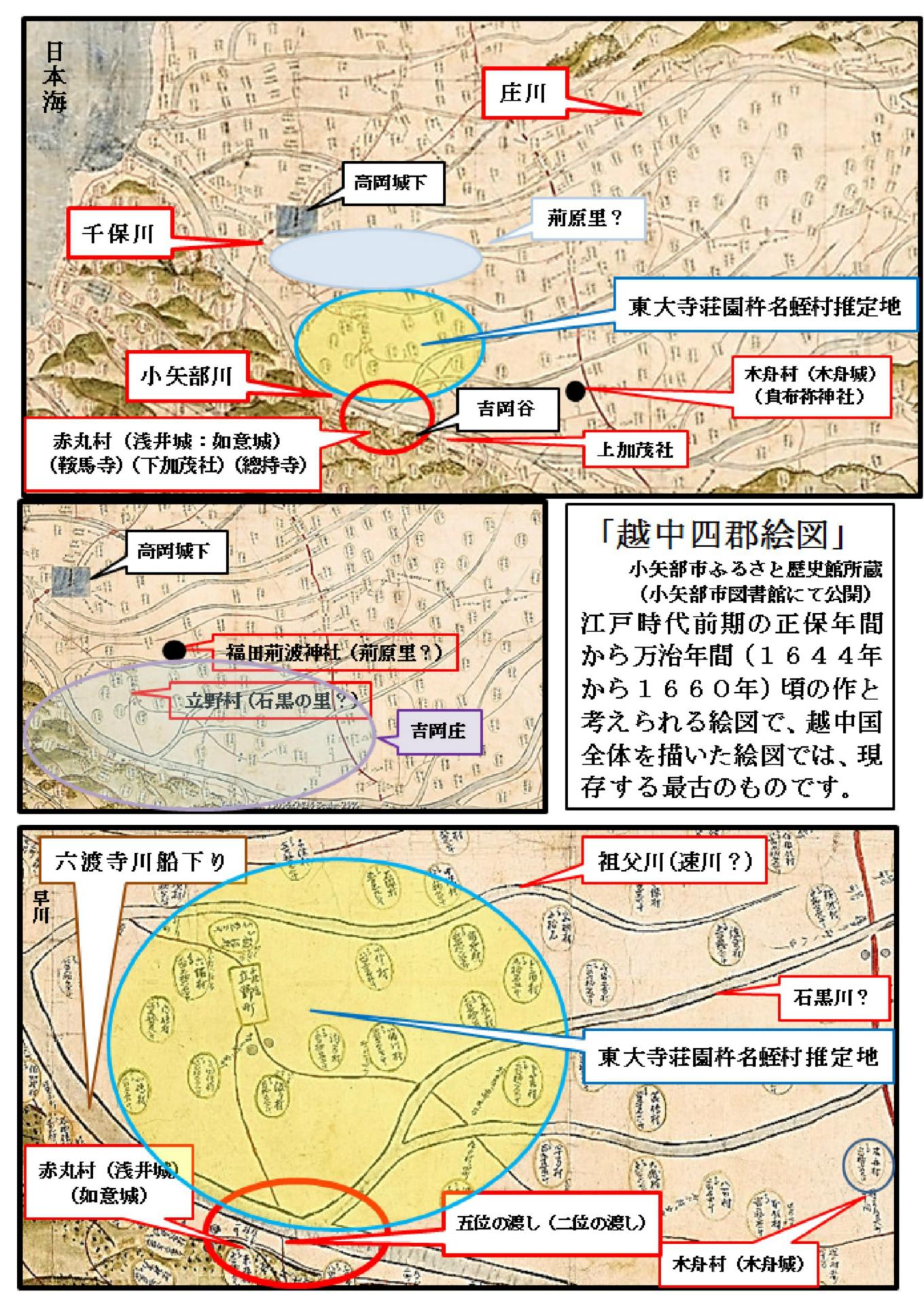

■高岡の旧市街地は「千保川」で削られた「河川段丘」の上に在る。往古は水郷に囲まれた地域で、河川の物流に適して居た。

前田利長菩提寺の「瑞龍寺」の敷地は、「天景寺」等の寺院群を移転させて確保された。

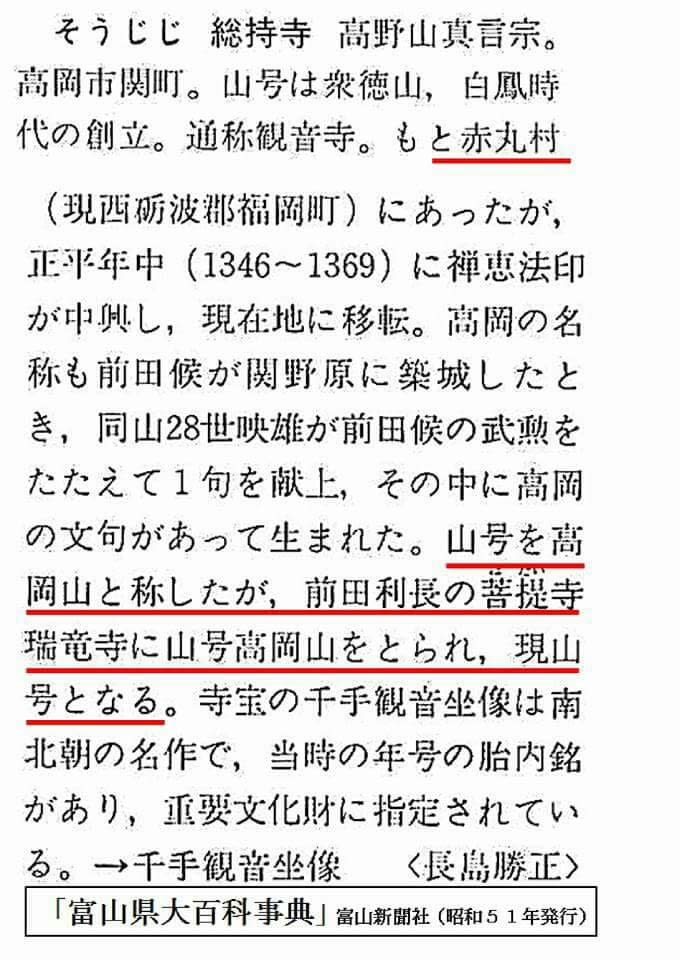

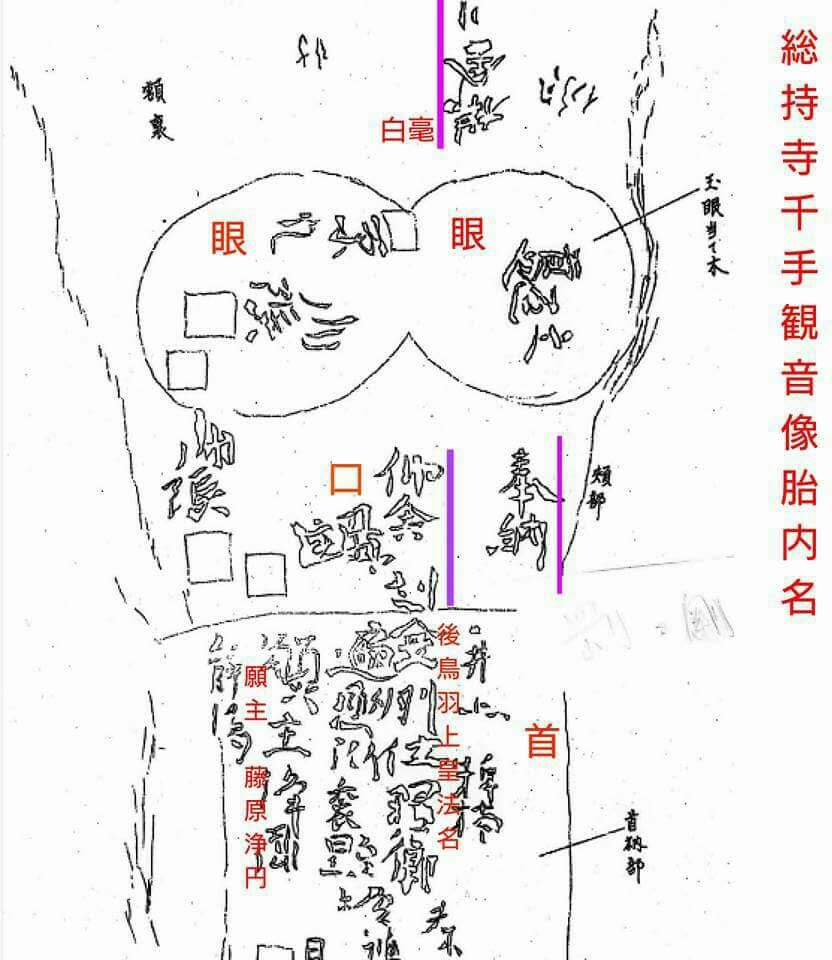

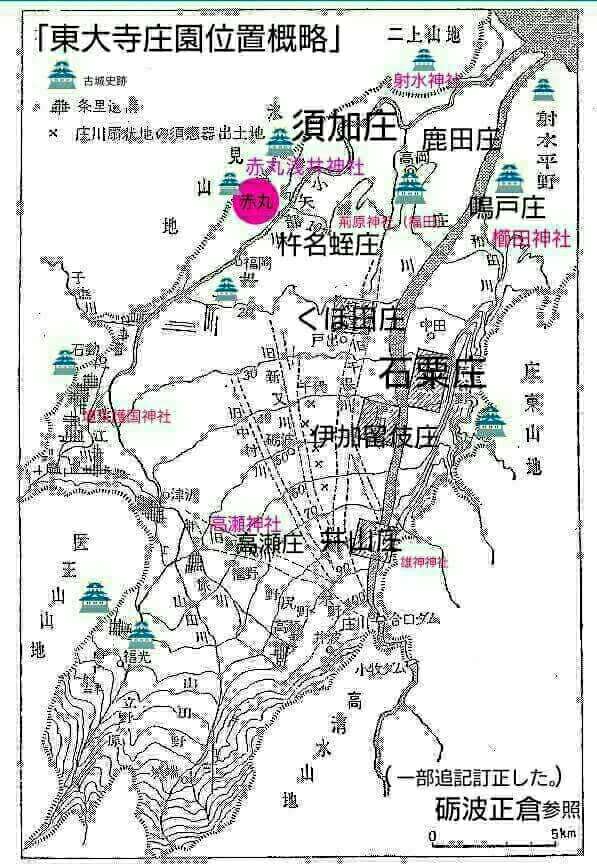

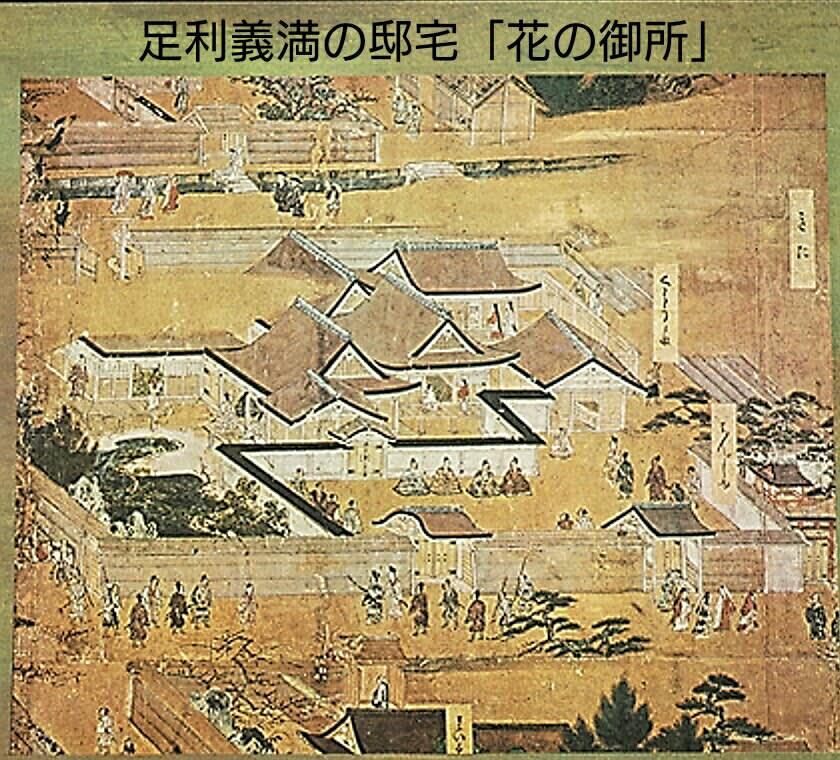

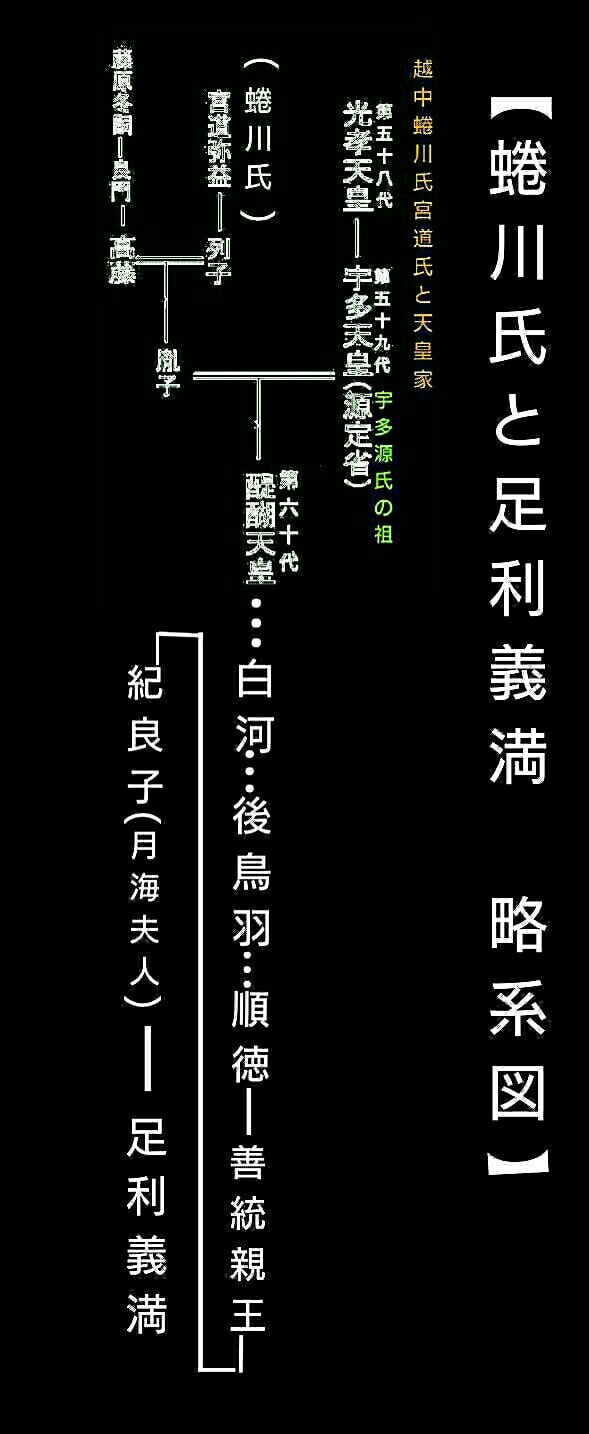

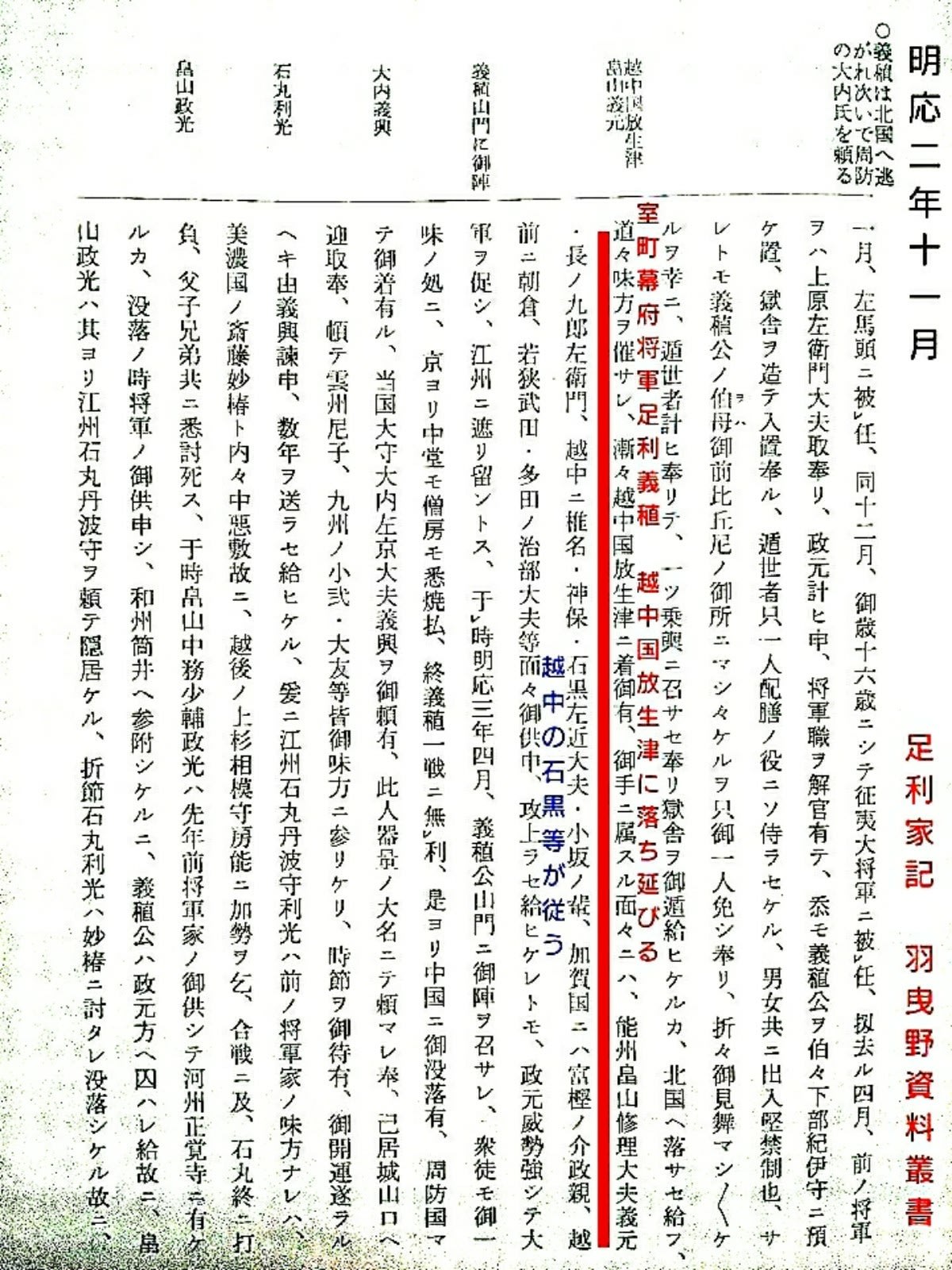

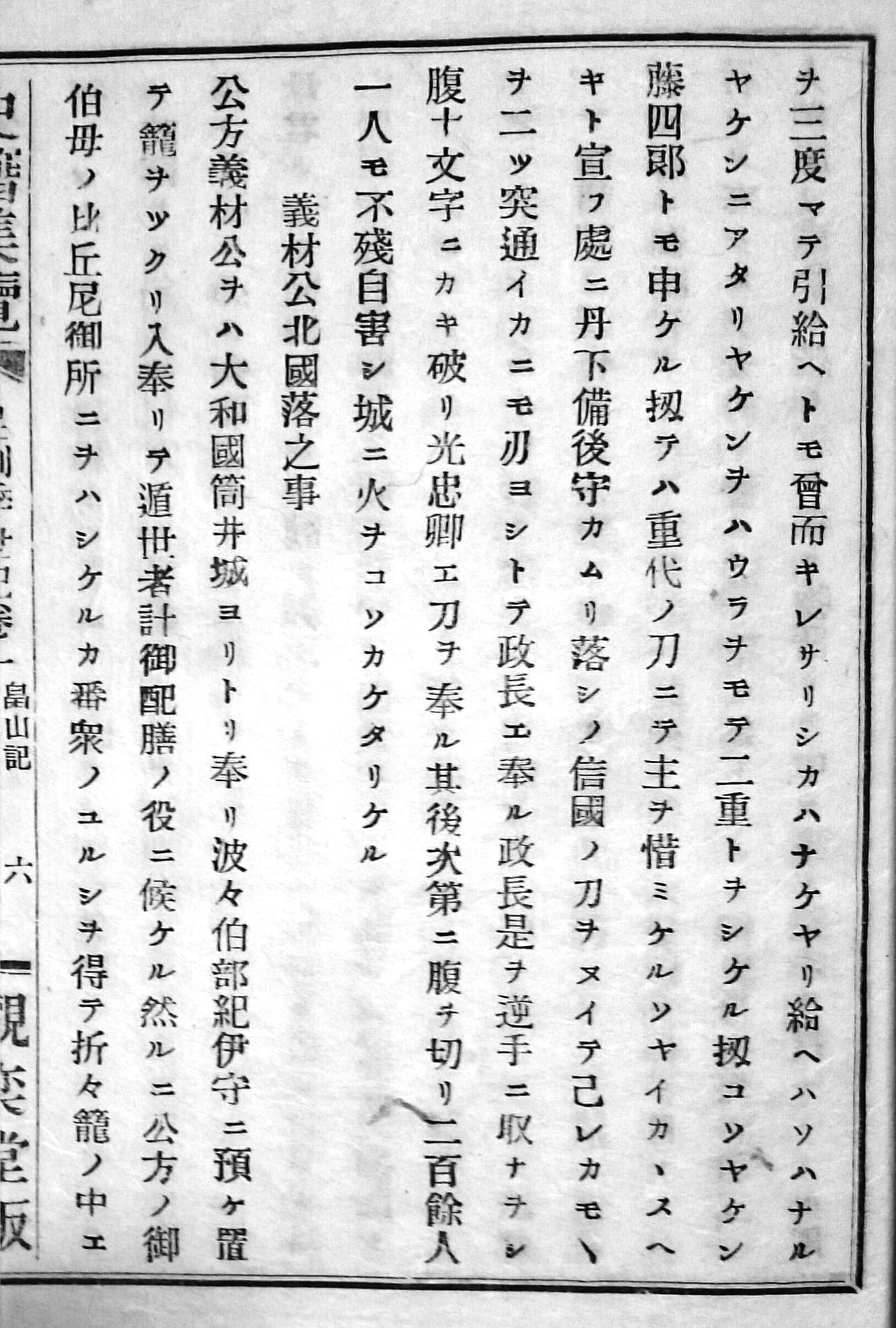

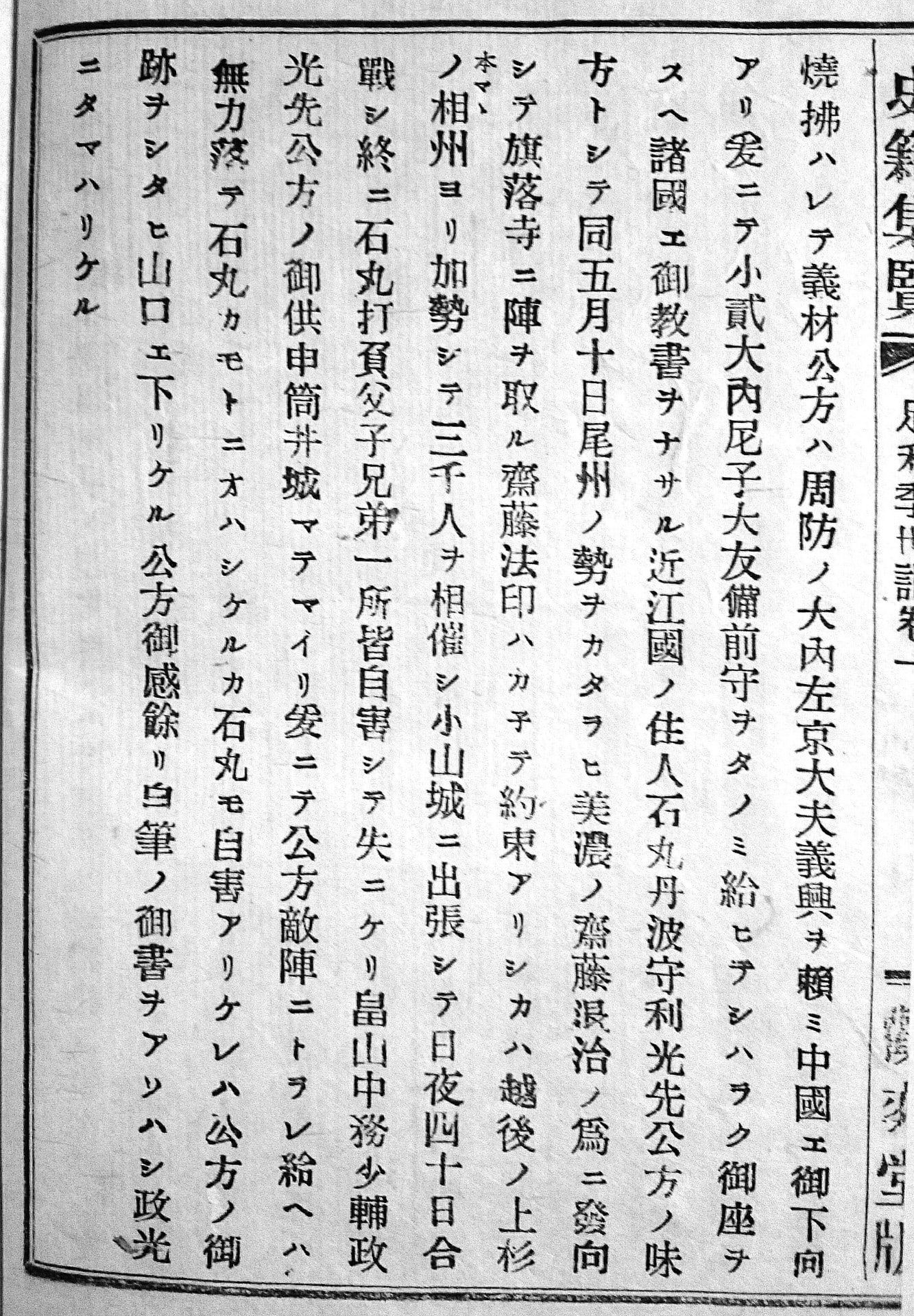

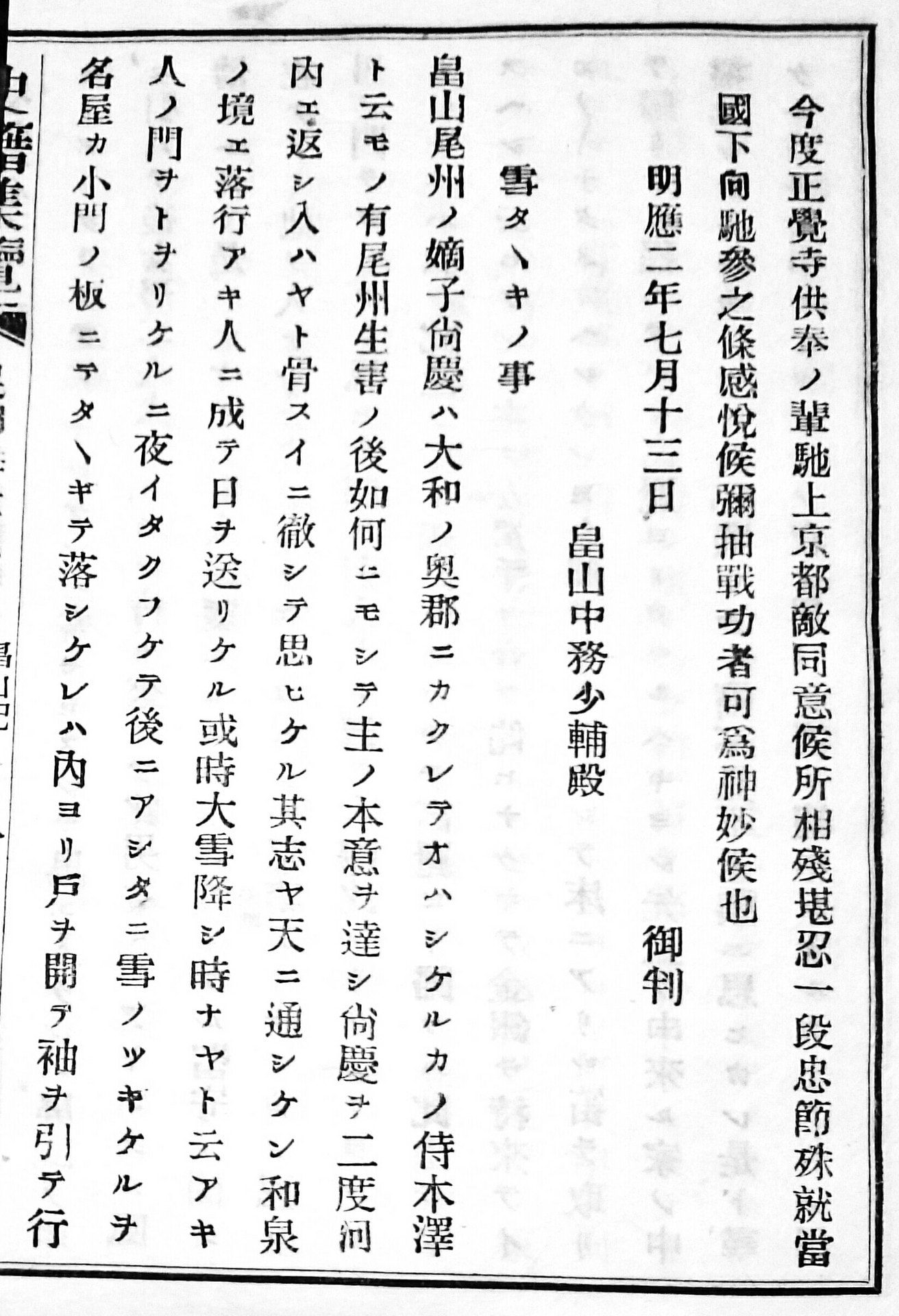

■【衆徳山総持寺 由緒】 には、「本尊の千手観音は那古海より上り給う」と記されている。室町時代になると、足利幕府御料所の「五位庄」が「足利義満」によって「相国寺」へ寄進された為に、「総持寺」は赤丸村から海沿いの「六渡寺村」に動き【浜総持寺】に改名されて居たと言う。「浜総持寺」では、越中守護「畠山満家」の三回忌法要が営まれた。(※「名古屋大須観音」(真言宗真福寺)の古文書に記された記録と合致する。)

■「相国寺」の記録「蔭涼軒日録」の長禄三年十月の項には、「越中五位庄」に在った「越中国総持寺」の所領が安堵された事が載っている。

(※「能登総持寺」は別に「能登国総持寺」と記載されている。)

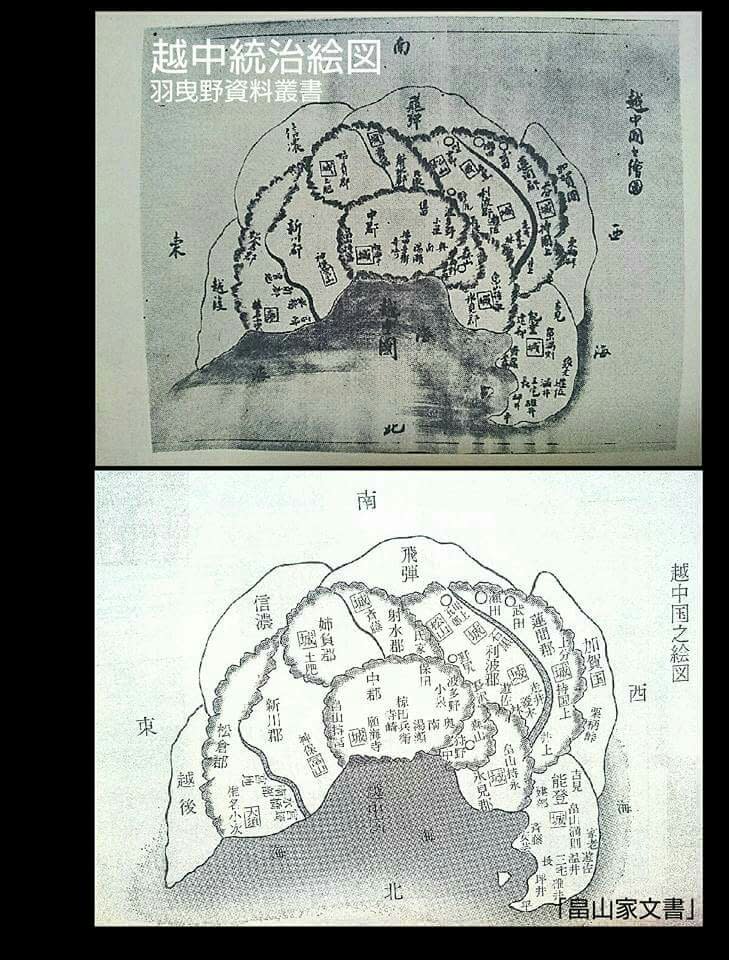

(※室町時代には「六渡寺村」は「利波郡」に成って居た。那古海は日本海の事で富山湾の伏木港に面して小矢部川河口に突き出した地域が「六渡(動)寺村」⇒「畠山文書」羽曳野資料叢書)

・「高岡古城図」

■【高岡】の古名は通説に言われた「関野」では無く、【高野】と記されている。

■高岡の旧市街地は「千保川」で削られた「河川段丘」の上に在る。往古は水郷に囲まれた地域で、河川の物流に適して居た。

前田利長菩提寺の「瑞龍寺」の敷地は、「天景寺」等の寺院群を移転させて確保された。

■【衆徳山総持寺 由緒】 には、「本尊の千手観音は那古海より上り給う」と記されている。室町時代になると、足利幕府御料所の「五位庄」が「足利義満」によって「相国寺」へ寄進された為に、「総持寺」は赤丸村から海沿いの「六渡寺村」に動き【浜総持寺】に改名されて居たと言う。「浜総持寺」では、越中守護「畠山満家」の三回忌法要が営まれた。(※「名古屋大須観音」(真言宗真福寺)の古文書に記された記録と合致する。)

■「相国寺」の記録「蔭涼軒日録」の長禄三年十月の項には、「越中五位庄」に在った「越中国総持寺」の所領が安堵された事が載っている。

(※「能登総持寺」は別に「能登国総持寺」と記載されている。)

(※室町時代には「六渡寺村」は「利波郡」に成って居た。那古海は日本海の事で富山湾の伏木港に面して小矢部川河口に突き出した地域が「六渡(動)寺村」⇒「畠山文書」羽曳野資料叢書)

ぬ

ぬ