月1回の講座なので続いています。来期も引き続き参加予定、

私の体力も半年先くらいまでは大丈夫のはずです。

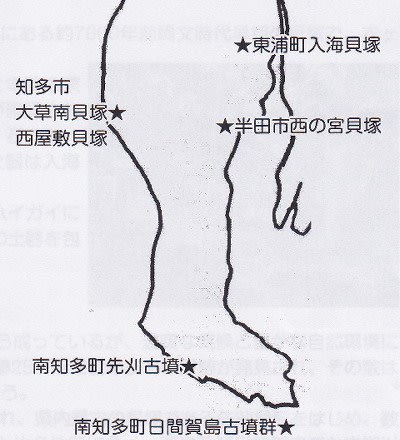

今回のテーマは「縄文時代の知多半島」。

いままで古代にはあまり関心なく

私の好きなのは江戸時代~明治維新なのですが

知らないことを知るのはなかなか楽しいものと思いました。

知多半島↓

縄文時代は私には「大昔」です。

その次は弥生時代くらいの知識しかありません。

人がいきていくためには「食糧、水、塩」が必要です。

知多は半島ですからこの3つの条件は満たしているわけです。

先生のお話で驚いたことの一つに、「古代は争いがなかった」と。

古代人の暮らしもさることながら、古代に

なぜ争いがなかったかに関心を持ちました。

中世、近世、そして現代と争いなくして歴史は語れないほど

戦争連続の時代ですのに、古代には争いがなかったとは?

海から必要なだけ貝を採って食べ、川の水を汲む。

海の資源は豊かだったのでしょう。古代人は欲望がなかった?

何故争いごとがなかった?

専門的でなく易しい解説があれば、検索してみたいと思います

「明滅の海のきらめきしろき夢 知多の岬を船はめぐりて」

宮沢賢治・知多を旅して(大正5年)