山科の町中に入る。ちょうど盆地の中央あたりに、従来、坂上田村麻呂の墓と言われている史跡があり、公園になっている。その名も、坂ノ上田村麻呂公園。

中に入っていくと、公園の真ん中にきちんと囲われた区域があった。

寄ってみると、こんもりと盛られた墳墓だけがある。ずいぶんと殺風景だなあと思ったら、周りの木が伐採されていたからだった。おそらく小さくても静かな森だったのだろう。これも台風の影響か? 墓は、着ていた服を脱がされたかのように、外から丸見えになってしまったようだ。

近年建てられた新しい石碑が、田村麻呂の墓と示しているにすぎない。

案内板には、<嵯峨天皇の勅によって、甲冑・剣や弓矢を具した姿で棺に納められ、平安京に向かって立ったまま葬られた>とある。「立ったまま」か、と思った。当代きっての武人らしく甲冑はまだしも、都を守護する役目を永劫に果たすとしても立った姿というのは、どこか気の毒に思えた。

ここから北へ。浄土真宗本願寺派第八世宗主・蓮如上人の廟所。

浄土真宗、いわゆる一向宗を率いた蓮如上人が、北陸加賀の地からやってきたのがこの山科だった。

静寂とした樹々に囲まれ、まさしく廟所と呼ぶにふさわしい佇まい。

さすが、中興の祖と言われ敬われているだけあって、いまでも丁寧に整備されている印象を受ける。

蓮如上人といえば、井伏鱒二『黒い雨』にもでてきた「白骨の御文章」が思い浮かぶ。

”朝には紅顔ありて、夕には白骨となれる身なり”

原爆投下後の広島で、見よう見まねで読経を始めた重松が、いつのまにかこの言葉に惹かれていく。当事者でしか感じ得ないものを体感し、人間が真面目になってく重松。それほどこの言葉には力がある。

ここから東に少し行くと、山科本願寺南殿跡にたどり着く。蓮如上人が退隠しのちに往生した場所だ。今はそこに真宗大谷派の末寺、南殿光照寺という寺がある。

そこから南、小野の地にある、随心院へ向かう。かの小野小町ゆかりの寺だ。小町に想いを寄せた深草少将が足しげく通った「百夜通い(ももよがよい)」の先こそ、この寺といわれる。まもなく着くというころに、道の右側に大きな榧(カヤ)の古木が見えてきた。

案内に、「葛籠尻の小町カヤ」とある。「小町はカヤの実を糸に綴ってその日を数えていましたが、最後の一夜を前に少将が世を去ったので、菩提を弔うために小野の里にそのカヤの実を撒いたと伝えられています。」ともある。なんか、小町もまんざらでもなかったってニュアンスだけど、深草から小野まで峠越えして片道5km、百夜通わないと付き合ってあげない、ってミッションを与えたのは小町の方だし、最後の夜に雪が降った不運が重なって、会うことが叶わなかったうえに命まで落とした少将こそ痛ましいよなあと思う。

(なお、伏見墨染の欣浄寺にも、百夜通い伝説が残ると付け加えておきます)

その随心院。

中に入ると、右手には、小町の屋敷跡だったといわれる場所に化粧の井戸がある。水枯れはしていないが、井戸というよりは小さな浴場みたいだ。

境内には、季節には見事な花を咲かすであろう梅林。

その右手奥に、文塚への道案内があった。それに沿って細道を手繰る様に歩くと、垣根と塀に挟まれた小道になるのだが、左手の塀が、まるで象が暴れて通り過ぎ去ったあとか、とでも言いたくなるくらいになぎ倒されていた。さらに塀の裏側の樹木も倒れていたが、これらも台風の爪痕らしい。

その小道を先に、先に、ずんずん先に。突き当りを左に、そして竹藪の中に。ずいぶんと奥まったところにある、小町の寄せられた恋文を埋めたという文塚。

結局、だれとも添い遂げることがなかった小町。その後の小町の消息ははっきりとせず、各地に残る小町伝説は、落ちぶれて小汚い老婆になったというものばかり。

落語の枕でも、恋の妙味を知らぬ奴を、モテない亭主が小唄で誹る。

「弁慶と小町は馬鹿だ。なあ、カカア」

と、精いっぱいの嫌味を言う。実際、狭い長屋の貧乏所帯であろうと、自分の惚れた女房と暮らせる男のほうが幸せというものだ。

門構えが立派だったが、中に入らずに先を急いだ。

随心院の前は奈良街道で、その道をわずか行くと、空海の独鈷水なる旧跡がある。標札は立っていたが、その隣がそうなのか、と覗くと何もなく、じゃあこの階段をのぼるのか、と随分と行ったのだがそれらしきものはなく。やはり、この道端の名残がそうなのだろう。独鈷水というくらいだから、街道を行く旅人の喉を潤してくれたに違いない。もうそういうまとめでいいや、と投げた。

奈良街道をさらに南へ行き、醍醐寺に着いた。真言宗醍醐派の総本山である。

秀吉の花見で名高い醍醐寺。総門をくぐると桜馬場。両脇の桜は、春の季節になれば咲きほころぶのだろうなあ。30年前のその自分に来たことがあるのだが、とんと記憶が定かではない。

左には、三宝院。醍醐寺座主の居住する本坊で、本日は一番奥の本堂(弥勒堂)におわす弥勒菩薩の御開帳日だ。

大玄関脇の枝垂れ桜。奥村土牛の描いた桜はこれだろうか。こちらも、満開にもなればさぞ立派なんだろうなあ。

廻縁からの庭も眼福なり。

幾つのも建物を過ぎて、本堂にたどり着く。お堂の奥の内陣の中に、快慶作の弥勒菩薩が見えた。近くまでは寄ることはかなわず、回廊から遥拝。頭上の宝冠は、髻が高く結い上げられているせいなのか、縦に長い。顔の表情や装飾から、たしかに中国宋代の彫刻様式の影響が見える。

僕らが手を合わせていると、隣にホトケ好きの女子が。もう佇まいでホトケ様を見て回るのが好きなのが伝わってくる。僕は、目を細めて嬉しそうに眺めている横顔に「お好きそうですね。これでどうぞ」と、手持ちの単眼鏡を差し出した。彼女は「たまたま今日持ってくるの忘れまして」と言いながら、渡りに船の返事。続いて「実はこのホトケ様が好きでして」とスマホを裏返しながら、自分でコラージュしたステッカーを見せてくれた。まさしく、この弥勒菩薩だった。それほど好きだったら御開帳は待ち遠しかったことだろうね。

単眼鏡はちょっと見て気が済んだらしく直ぐに返してくれたが、僕らが去ったそのあとも、彼女はずっとそこに座って弥勒様を見つめてた。あそこまで惚れられれば、快慶も本望だろうよ。

御朱印。結構、豪快。慈氏とは弥勒菩薩のことだそうな。

霊宝館は休館中につき、昨秋サントリー美術館でお会いした、巨眼の明王様たちとの再会はかなわず。諦めて金堂へ。しかし、その周りの風景に唖然。ここも台風の被害が甚大だった。おそらく森があったのだろうと思われる空間が、がらんとしている。

まったくもって何もない。もうここまでになってると、ちょっと怖くなってくる。

醍醐寺の本堂にあたる金堂。秀吉が紀州から移築したのだそうだ。中には御本尊の薬師如来。

国宝五重塔。天歴5(951)完成という京都府下最古の木造建築らしい。

西国三十三観音霊場、11番番札所の観音堂。御本尊は准胝観世音菩薩。子授けの御利益あり。

ここから先山手に向って行けば上醍醐へと行き付くのだが、それは観桜の季節の楽しみにとっておこうと今回は遠慮した。

御朱印

醍醐寺を出て、またも奈良街道を南へ。途中から左の住宅街の中へ。このあたりを日野という。

目指すは、平重衡の墓だ。僕は重衡に好印象を持っている。当時の貴公子としての素質をほぼ備えていた重衡はさぞモテただろうと思う。その重衡は父清盛の命に従い、治承4(1180)南都の焼き討ちを決行し、東大寺大仏殿も焼いた。一説に失火とはいえ、南都仏教界の重衡憎しの感情は強く、一の谷で生け捕りにされ鎌倉で獄中にあった重衡を、南都側は身柄受け渡しの要求を迫った。結果、鎌倉から奈良へ移送されることとなった重衡だったが、奈良までたどり着くことなく、南都の兵僧によって木津で首を刎ねられた。処刑されたという木津川ほとりの近くには安福寺という寺がありそこには今でも供養塔があるが、重衡の遺骸は妻であった佐局(すけのつぼね)によって引き取られ、埋葬されたという。それがこの辺にあるはずなのだ。

なかなか見つからず、それはどこか、どこか、と探しているとちょうど郵便配達のバイクがやって来た。僕はいいとこ見せてやろうと「こういう時は郵便屋さんに聞くのがいいんだぜ」と言いながら尋ねてみた。ところが、何も知らず。さらにせめて手掛かりか何か知ってはいないかと「この辺にね、どんなのって言うとね、あのお、なんか、石碑みたいなのとか、そうそう、あそこのあんな石碑みたいな、、、」と指さした先の碑をみて、あれれ?もしかしてあれじゃね?と近づいて見てみると、まさしく重衡の墓だった。なんだだいたい場所は合ってたよ、と僕。たまたまじゃね?って顔をしているJ君。それよりもちょっと郵便屋さん、少しは地元を知っててよね、もう。

そこから南、法界寺へ向かう。「親鸞聖人日野誕生院」の石碑の建つ辻に出た。

ここ日野は、かの親鸞聖人の生まれ育った土地なのだ。そしてその法界寺におわす阿弥陀様は、昨晩の念珠繰りのとき隣り合ったオジサンが、親鸞聖人が幼少の時代に拝んでいたいいホトケ様だからおススメだと言っていたのだ。お薬師様も有名らしく、碑には「右、ひのやくし」とある。と同時に、僕は目ざとく「是より1000m、鴨長明方丈石」の看板を見つけた。

ほう、この先にか、と東の山裾を眺めながら、どっちを先に行こうか迷いつつ、まずは法界寺へ。

その法界寺の阿弥陀堂。

なんと地味ながらこのお堂は国宝で、末法思想の影響で、極楽浄土を具象化した典型的な阿弥陀堂。宇治の平等院と同時期に建てられたと聞けばなるほどとうなずける。阿弥陀様も国宝。ご住職の解説もあり。これまた平等院とおなじく定朝様の典型的な丈六阿弥陀座像で、2m80cm。木彫寄木、金箔。頬はふっくらとした童顔。平安末期まで日野家の菩提寺だったといい、やはり親鸞聖人も9歳まで日野に居て小さい頃お参りしていたのだとか。掘り出し物感が強く、こういう観仏は久しぶりで気持ちもよし。しかし、どことなくのんびりとしているのは観光ルートから外れているからなのか。だいたい、国宝仏の後ろに、雑然と脚立やらが横たわっている風景なんてのはあまり見ないしね。でも僕的にはそんな着飾らなさが好感を呼ぶ。「ひなび~♪」と感嘆の声をあげながら国宝阿弥陀仏を堪能したければ、おススメです。

ちなみに、石碑にあった薬師如来は隣の薬師堂の中。胎内仏を蔵していて安産の御利益がある。秘仏。

御朱印。

さてと。鼻息荒く、方丈石へいざ向かわん。先ほどの「1000m」看板のあった辻から一目散に坂を駆ける。

あと300mという看板に出くわした。「1000m」地点から標高差43mである。ここから自転車を乗り捨てて徒歩で。もちろん、J君はここで休憩タイムとなるのは読み通り。

なんだ300mじゃ直ぐだ、と思いきや、案外歩く。

どんどん歩く。しかも道の勾配がきつくなってきて、

何度か小休止をとってようやくたどり着いた。ちょっと傾いていて、そんなに巨石とは言えない。

岩の上に登ろうと迂回してみると、たしかに上は平のようだ。

岩上には、石碑があった。ここで「1000m」地点からの標高差96mもある。そりゃきついわけだよ。

碑には、「方丈の庵跡」とある。”ゆく川の流れは絶えずして”で始まる『方丈記』は災害ルポとして傑作だと思う。自分の足で取材した綿密な記録には頭が下がる思いだ。でも、長明はもともと、下鴨神社摂社の河合神社の神職になることが念願だった。それが叶わずに諦めた後の隠遁生活は、僕にはちょっとヤサグレ者に見える。『方丈記』もどこか恨み節のような印象も受ける。同じ放浪者でいえば、世を捨て歌人となった西行のほうが清々しさを感じるのだよなあ。

帰りの下り坂の気持ちいいこと!

といい気になっていると、立て看板にドキリ。「え?西行?どこに?」

とよく読むと、西行きは止まれっていう警告だった。びっくりさせるなよ、京都に来たら”にしゆき”とは読まないんだよ、僕の頭の中は”さいぎょう”なんだよ。

さてとうとう最後の目的地、明智薮へ。

これが住宅街の中にある。光秀供養塔があるという本経寺もごく近く、そちらは迷い迷いにようやくたどり着くことができたのだが、薮がどうしても見つからない。30年も前にも僕はこの薮を探したのだったが、当時はたいした資料もなく、車だったせいもあり、けっきょく見つけるのをあきらめたのだった。そのリベンジに今回こそは必ず見つけ出そうと決めていた。機動性のある自転車だし、狭いところも行けるし、だいいち、この機会を逃すと、来年の大河の主役が光秀なので、間違いなくニワカに蹂躙される恐れがある。おそらく鄙びている今でなくては、行った気がしないはずだ。と、ずっとそんな気分で自転車を駆っていた。

しかし、あっちに行ったりこっちに来たり、小さな看板はあれども見つけることができない。同じ道を何度も行き来する始末に、ほとほと困ってきた。

すると業を煮やしたJ君が、やっぱこっちじゃね?と先導しだした。そっちは、人ん家で行き止まりだったじゃないかよ、と止める僕を振り切り庭先(僕にはそう思えた)を通り過ぎていく。振り返ったJ君が、傍らのコンクリの壁を指さして、ほら!という。よく見ると、石碑が建っていた。カーポートの縁だと思っていたが、指さしてるJ君がいるところもよく見れば細いなりにも道である。

近づいて石碑を見た。「明智薮」と刻まれてあった。おおお!と叫んだのは言うまでもない。え?これ?このコンクリ?と戸惑っていると、J君はその先まで走り、こっち!という。

そこにはまさしく竹藪があり、小さな木製の立て看板に「明智薮」と書かれている。おお、ここだ。今でも竹藪なのか!と歓喜した。この新しい看板は、おそらく大河が始まればやってくる大勢の見学者を見越して設置されたものであろう。

薮の先は、もうまともな道じゃなかった。おそらく人が通ることはできるだろうが、すでに地図上に道はなかった。光秀が命を落とした当時、おそらく段々畑の土手の上の、馬ならなんとか通れるかな、くらいの畦道だったのかもしれない。こんなところなのに光秀と狙いをつけるとは、落ち武者狩りどもは大した洞察力だ。ただ見方を変えれば、ここに限らずいたるところに多くの落ち武者狩りがはびこっていてもおかしくなく、そのうえで坂本へ逃げ帰ることは読まれていたわけで、むしろ敗戦の地天王山からの筋道を考えればここ山科の地は通り道なのだから、光秀主従は脇道を抜けたつもりであろうが、獲物を狙うハゲタカの網にまんまと引っかかったとみるのが妥当なのかもしれない。

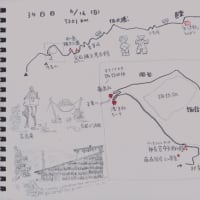

京都駅までは、六地蔵から八科峠を越えることにした。『日本書紀』欽明天皇記にも出てくる古道である。

峠の頂上までやってきて振り向くとJ君の姿が見えない。太郎ちゃんと二人でJ君を待てども待てども、なかなかやってこない。まあそれもそうだ、六地蔵からここまでの坂道はちょっと驚くくらいの急坂だった。どれだけ待ったことだろう、ようやくやって来たJ君は息も絶え絶えで泣きべそかいている(様に見えた)。よし、やっと揃ったところで墨染へ降りるぞ、と号令をかけた僕を恨めしそうにJ君が見たのは、やはり当然といえよう。

レンタサイクルを返して、京都駅には17:30に着いた。新幹線は18:08発。16:30頃に明智籔をさまよっていた時はちょっと心配になったが、なんとか間に合った。

新幹線に乗り、新横浜で太郎ちゃんと別れ、J君と僕は夜中にようやく宇都宮に帰ってきた。

こうして恒例の、第3回年末年始京都旅は幕を閉じたであった。

最新の画像[もっと見る]

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

-

2019 劇場鑑賞映画マイベスト10

5年前

2019 劇場鑑賞映画マイベスト10

5年前

-

ひとりで気ままなぶらり旅へ。

6年前

ひとりで気ままなぶらり旅へ。

6年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます