越後国の一之宮、弥彦神社に着いた。

古くは「やひこ」ではなく「いやひこ」といい、万葉集にも幾首か詠まれている古社である。

ナビを頼りにたどり着いてみたら、神社手前の駐車場には車がびっしりと止まっていた。

正月でもあるまいに、参拝者がこんなにいるのか!と驚いたが、実は隣接の競輪場へやってきた人たちの車だった。

車券片手に神頼み?神社の脇にギャンブル施設があるってどうよ?と思うが。

参道では、11月に行われる菊祭りの準備がすでに始まっていた。(日記が遅筆なので、ちょうど今時分のことのようです)

参道は、中ほどで直角に折れ曲がり、10数段の石段をあがって、そのずっと先に随身門がある。

その随身門。

かつて、昭和31年(1956)に起こった弥彦神社事件。

正月参拝の客がごった返す1月1日午前0時過ぎ、餅撒きに集まった参拝者がごった返し、しまいに石段で将棋倒しとなって折り重なった。

死者124名をも出す大惨事だった。

その現場がこの随身門前の石段、らしい。今はそんな過去の微塵も見られない。

拝殿。

金色の金具と、殿内に整然と並ぶ提燈がまぶしいくらいだった。

弥彦神社は、日本海の海岸線にぽっこりとそびえる弥彦山の懐に抱かれるようなロケーションにある。

弥彦山はまるで、神社の見映えを引き立てる屏風のようだ。

主祭神は天香山命。あめの、かごやまの、みこと、と読む。

天照大神の曾孫にあたり、越後の国開拓の命をうけてやってきたという。

その名前からして連想するのが、奈良にある天香久山のこと。(香具山とも)

天皇家の一族である天香山命「あめのかごやま」と、天皇家の基盤の土地にあり「天」の尊称をつけられた山「あまのかぐやま」。

あまりに似すぎていて、どっちが「め」で「ま」か、「ご」で「ぐ」か、わからなくなるくらいだ。

それって、もともと同じだったのではないか?と思えて仕方がない。

そもそもこの神様の素性は、大和政権から越後開拓を託された皇子というが、もしかしたら、大和政権内にて失脚し、越後まで流れ着いた豪族なのかも知れない。

神武に敗れたナガスネヒコが津軽へ落ち延びたという伝説のように。

そのどちらだとしても、大和にいたときに住んでいたのが天香久山の麓だったので、越後に来たのち、出身地を屋号のように名乗った、のだろう。

確信的にそうだろうと思いつつ、素知らぬ顔をしてそのことを神職の方に尋ねてみた。

返ってきた答えは、「関係ないです。」と素っ気なかった。

他人の空似とでも言いたげで、答え飽きたせいか、触れてはいけぬタブーのせいか、案外、その態度はにべもない。

念のために何人かに聞いてみたが、誰も同じだった。

こちらは「め」「ご」ですからと強調されるし、「ご」は正しくは「語」と書きますし、とまでばっさりと言われた。

その話題にたいする不快感まで伝わってくる。

ちなみに、地元栃木において、宇都宮と日光の両方に「二荒山神社」があるが、こちらもつれない態度で「無関係」だとお互いが言う。

二荒山の場合は、読みも違うし、主祭神も異なる。 (宇都宮は「ふたあらやま」で豊城入彦命、日光は「ふたらさん」で大己貴命)

思い出せば、西会津にある大山祗神社で、「伊予国一之宮と同じ名前なんですね」と尋ねたときも、知識がないはずもなかろうに「知らない」とまで言われた。

50円で買った由緒書きを読んでみる。

『天照大御神の御曾孫にあたり、高天原より神々が天孫降臨賜いし折にご一緒に降り、紀州熊野(和歌山県)に住み、神武天皇ご東討の際に�苡霊(フツミタマ・布都御魂とも)の剣を奉って大功を立てられました。~』とある。

おや?その人物って、新宮市の高倉神社に祀られている、高倉下(たかくらじ)のことではないか。

となると、神武が紀伊半島を迂回してきて熊野に来たとき手助けした高倉下は、元来地元に住んでいた者ではなく、神武の叔父さん(アマテラスの曾孫となるとそうだよね?)だったということになる。

それならそうと、なぜ記紀では、じつは高倉下は天ツ神族で神武の身内だった、と紹介しないのだろう?

逆を言えば、天ツ神族だと言えない不都合は何だったのだろう?

なんだかこのあたりに、この神様の正体が隠されているような気がしてきた。

近年、パワースポットと呼ばれる神域がいくつかあり、この弥彦神社もそう言われいる。

だいたい、霊力が強い神社なんて恨みを持って死んでいった神様の場合が多いと思っている。

だから僕は、パワースポット云々と聞くと、石だとか、何だとかはどうでもよく、その隠されたものはなにかこそが興味の対象となる。

帰ってきてから知ったのだけど、弥彦神社のお参りは、「2礼4拍手1礼」だという。

知らずに普通に、2礼2拍手1礼でお参りしていた。

だけど、そんな一般的は数ではないせいで、余計に疑問が深まっていった。

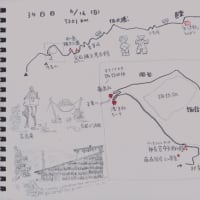

神社をでて、車で弥彦山スカイラインを走って山を登った。

さっき行ってきた西生寺への入り口をすぎるとまもなく、空が広く感じだし、気がつけば左手には日本海の海岸線が延びていた。

道路脇の手ごろな、でこぼこの駐車場に車を止めると、風を計る吹流しが立っていた。

何であるのかいぶかしみながら崖下を覗き込むと、ハングライダの踏み切り板(なんていうのか?)が設置されていた。

なるほど、ここから飛ぶのならバッチリのロケーションだ。ただ、僕は何があっても飛ばないが。

視線を右に向けると、西の空の雲の切れ間から、日の光が差し込んできた。

画面右端には、細長く佐渡の島影が見える。

スカイラインをさらに走った。

ようやく弥彦山の南面から抜け出したようで、正面に見えるのは、並々と続く山の稜線。

途中、広々とした越後平野が右手に現れた。

稲刈り時期なので、たわわに実る稲穂が、山の上からでもよくわかる。

太陽の明かりがあたっている場所は、黄金色に光っている。

スカイラインを走り終え、弥彦山を降りた先は日本海だった。佐渡の島影がよくわかる。

これで今日の旅程は終了。あとはもう、どこかでお寿司をたらふく食えれば、J君は満足に違いない。

海岸線を走っていたら、流木を拾いたくなって海岸におりた。

流木だけでなく、流れ着いたゴミも多い。擦り切れた洗剤容器を拾ってみれば、ハングルで書かれていた。

やはりここは、朝鮮半島から近い。熊野からなんかよりも、全然近い。

突然、J君とYちゃんは、明日、佐渡を周ろうといいだした。

これから便があれば佐渡に行こう、下着やらは現地で調達すればいいのだ、佐渡は思ったよりも広んだぜ、、、気分はもう満々上々。

渋っているのは僕で、いやむしろからかわれているのが僕か?、もう、いいオッサンを困らせるんじゃないよ。

そりゃあ、行けるもんなら行ってみたい。ここまで来たんだし。

でもねえ、明日仕事なんですよ、こちとら・・・。

そんな逡巡に惑わせられながら、海岸線を走らせる。

まだ、陽が落ちきらない日本海の向こうの西の空は、ようやく赤日を帯びだした。

佐渡の島影は、広く裾野を広げて日本海に張り付いている。

個人的に佐渡は、もっと高い山があって、海にぽっかりと浮かんでいるのかと思っていたのだが、よくよく眺めてみれば、案外、餅を横に引っ張ったように細長い。

すぐ届きそうな目の前にあるというのに、西方浄土でもあるまいに、ずいぶんと遠く感じた。

もう一度佐渡へ渡ろうとして、その願いを果たすことがなかった木喰上人も、湊にたたずみながら僕とおなじようにその距離をうらやんだんだろうなあと思った。

わかります。

お腹いっぱいなのにラーメン屋連れて行かれた時とおなじかんかくでしょうね

むしろ、お腹が空いて空いてどうしようもないのに、目の前に出されたラーメンを食べさせてもらえない、って感じでしょ?