最近、やたら落語にハマっている。当然、江戸という土地に根ざした文化にも興味が沸いてきている。

どこかのレビューかなにかで気になって買っておいたのだろう、積読の山の中腹に隠れていたこの本『鏨師』が目についた。

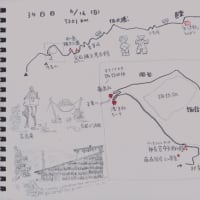

柳家喬太郎の二人会とさん喬一門会のハシゴで(つまり、一日に喬太郎の噺だけでも四席となる)一日を過ごそうとしていた日、これはうってつけだと移動の供に。

ただ残念ながら、読んでみると時代が昭和だったりし、そもそも落語には狂言や神楽を材にした噺はそうはなかったのだが...。

さてそんなきっかけで読みだしたこの短編集は、「鏨師」「神楽師」「つんぼ」「狂言師」「狂言宗家」の5つの話からなる。

どの話も、唐突に舞台の幕が上がったような、のっけから本番の真剣みをぶつけてくる。

行間の空気を読み落とすと、話に置いて行かれそうになるくらいだ。

「神楽師」が神楽、「つんぼ」が長唄、「狂言師」「狂言宗家」が狂言と、古典芸能の表現者の話が連なり、作者平岩弓枝の造詣の深さを感じさせる。

そして表題で直木賞受賞作の「鏨師」だけが毛色が違い、刀剣の鑑定家の話だ。

すべて昭和32から34年に発表。あとがきにて本人が、<この5つの作品が、私の青春のすべてであった>と吐露している。

その言葉に納得させられるほど、小説を書き始めたころの作家平岩弓枝が心血を注いだと思わせるだけの力作ぞろいだ。

「鏨師」

鏨、金を斬ると書いて「たがね」。刻むでなく斬るというところに緊張感が漂う。

鏨師とは、<無銘の古刀に名刀の偽銘を切って高価な刀剣にみせかける>偽物作りの業師。名画の贋作作りのようなものだ。

ただその技は、世の刀剣鑑定家の目を欺けるほどの知識と技量がなければつとまらない。

それだけの腕を持ちながらなぜ汚れ仕事を?、というのは他人の勝手。たいてい、そういう悪事に手を染める人間には何かしらの弱みがある。

借金だったり、悪い仲間であったり、その人間自身の弱さであったり。

物語は、腕のいい刀剣鑑定家・福原茂雄の目線で進行する。表題の鏨師も出てくるが茂雄の敵だ。

おまけにその鏨師・逸平は、かつてともに仕事をした仲でありながら、逸平の不義理が縁で袂を分かった二人だ。

おまけに、茂雄の義弟でもあるのだ。

敵の立場を表題にするとは、上手いことをすると思った。

銭形警部目線でルパンと対峙するストーリーみたいなもので、すでにその時点で敵へのリスペクトを感じさせる。

おかげで、茂雄目線で読みながらも、逸平の底のしれない技量と思惑に惑わされていく感覚を味わう。

逸平から茂雄に渡された「虎徹」が登場したところで、ふたりの技能対決となり、緊迫感が増していく。

名刀虎徹と言えば、幕末の新選組組長・近藤勇が佩刀していたことで有名だ、が。

が、である。虎徹は偽物が多かった。おそらく近藤の虎徹も偽物であったろう。

名を聞いただけで誰もが眉に唾する虎徹を持ち出して、余命いくばくもない逸平の、人生最後の大勝負。

真物ゆえの秘蔵だったのか、この期に及んでの偽物か。茂雄も、もしや?とまさか?に揺れ動く。

逸平の真意が、欺くことよりも違う意図を持っていたことを知った茂雄。

その心中に、真贋を見抜く冷徹さではなく、人に対する暖かい感情が灯ったラストは逸品。

「神楽師」

僕がこの短編の中で一番好きなものは?とたずねられれば、この作を推す。

でてくる人物の誰の身の上にも、最後に残るのは悲しみしかなく、虚しさの余韻がハンパない。

廃れゆく芸能を憂いながらも衰えゆくわが身の体力に抗えない神楽元締の久太郎、

血縁である久太郎を師匠に持ち、厳しくも愛のある指導の下、次代のホープと期待を一身に受ける若き神楽師の吉哉、

貰い子ながら久太郎に孫同然に育てられ、ひとつ屋根の下で過ごしてきた吉哉に恋心を抱いているような素振りの雪絵、

そんな神楽師一家を支える代々木神社の宮司家族。

ちなみに、代々木神社とは代々木八幡宮がモデルであろう。鎌倉時代に創建された同社は、なにより平岩自身の実家でもある。

当然彼女自身、神楽にたいする思い入れも格別なのであろう。

守ってきた伝統と、伝えていくべき伝統は、どうやら同じままでは立ち行かないらしい。

その狭間で苦しみ、これからの神楽の伝承に精魂を込めていた吉哉の願いが、無残にも虚空に散ったかのようなラストが何とも言えなかった。

やるせない無念は久太郎や雪絵のこころをも支配し、雪絵の手元に残った、浅黄に紅白の梅が染められた前掛けが、哀しみの象徴としてはあまりにも切ない。

「つんぼ」

はて、いまその表現はいかがなのか?と疑問に思うが、当時はそんな制約はない。

池波正太郎の『鬼平犯科帳』で「唖の十蔵」であった原作が、ドラマ化の際には「むっつり十蔵」に改題されていたが、まあそれはどうでもいい話。

そのつんぼの婆様古登代は、長唄の先代家元の奥方。

一人娘として宗家に生まれ、婿取りであった彼女だけに芸には厳しく、皆からは大師匠と呼ばれている。

子がなく、養子をとった。

血のつながらない孫で将来嘱望されている亮太郎は、古登代に散々虐められてきた母を見てきただけに、古登代が憎い。

普段は好人物の亮太郎も、今では古登代が耳が聞こえないにはお構いなしに憎まれ口をたたく。

そんな人間関係が、内弟子や女中たちの空気にぴんと張った緊張をもたらしている。

ややサスペンス色を帯びてクライマックスにいたる過程には、事件の予感さえ感じてドキドキした。

「狂言師」

こちらは、舞台が江戸時代。

父の代からの確執がある狂言師の兄弟と鼓師との対決。その確執のもととなった演目「石橋」の再演で、新たな衝突。

互いの家に伝わる手順を主張し、またもや大処断となるか、ハラハラさせられる筋書きはうまい。

「狂言宗家」

こちらも狂言。加茂家と河内家の両方の宗家とかかわる慎吾が、真っ正直ゆえに親父・晏斎と感情的にはげしくぶつかる。

慎吾には、身体を壊して芸の道から去った父が疎ましく、金に執着する姿に嫌悪している。

晏斎の指示が耐えられなくなった慎吾は家を出ていくのだが、そこで父の真意を知り、その大きさゆえに打ちのめされる慎吾の姿は、惨めさよりむしろ、若さゆえのすがすがしさを憶えた。

全体に良作ぞろい。この中のどれかを題材に映画でも撮ってもらいたいくらいだ。

そうすれば一般人にも、芸能の世界が身近になるだろう。そういう方法も、伝統芸能の継承のひとつの伝え方ではないかと思うのだが。

満足度7.5★★★★★★★☆

|

鏨師 (文春文庫) |

| 平岩 弓枝 | |

| 文藝春秋 |

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます