北上川まで下りてきた。

川の東岸、展勝地には前九年の役で源頼義が陣を敷いたという「陣ヶ丘」がある。

丘の上から北上市街を望む。  パノラマ

パノラマ

江戸期のこの辺りは、伊達藩と南部藩の国境。

今も当時の名残りがある。

鬼柳番所跡の土塁。

ここから衣川へ。

道路より少し入ったとこにある、一首坂(イッシュザカ)。

安倍氏の衣川館が源氏に攻められ、貞任がここまで逃げ落ちたところ、追いついた義家が「衣の館はほろびにけり」と呼び止めた。

貞任は振り返り、「年を経し 糸の乱れの苦しさに」と上の句を詠んで答えたという。

感じ入った義家は、追撃を止めて引き返したのだとか。

なんとも風流な逸話である。

車に戻ろうとしてふと足元に眼をやると、アスファルトに馬の蹄が埋められていた。

このさりげなさが、なんとも憎い。

その、安倍氏館跡。

安倍頼時まで80年間、安倍氏の本拠であった場所だ。

北股川と南股川(衣川)に挟まれた要害の地。

館跡を背に振り向く。

南の川向こうには、源氏が陣を張った跡に八幡神社が建っている。

北には、磐神社(イワジンジャ)がある。

ここ、磐神社は、安倍氏の守護神・アラハバキを祀っている。ご神体は巨石だ。

さて、とうとう平泉までやって来た。

まずは、高館義経堂(タカダチギケイドウ)。

言わずと知れた、義経終焉の地である。

北上川を眼下に見下ろし、束稲山を望む景色は素晴らしい。

僕には、この山にアテルイがいたのかあ、という感慨が湧いてくる。

普通ならこの景色を眺めながら、弁慶の気分で仁王立ちをするとか、芭蕉や西行法師の気分で一句もひねってみたくなる・・・と言うのが一般的であろうけど。

僕は、義経に対して感傷的な感情を持ち合わせていない。

なぜなら彼を悲劇のヒーローとは思っていないからで、軍事的天才なことを除けば、単純で駆け引きの出来ない人間だと思っているからなのだ。

(とはいえ、その軍事面の才能は、超がつくほどの凄さなんだけど。)

平家討伐後の彼は、頼朝に挑発されて抵抗し、逃げたというより泳がされた。

おかげで鎌倉方は、まんまと全国に守護・地頭を置く口実が出来て西国の支配権をも手に入れることがが出来た。

そんな義経は、爆弾を抱えたまま平泉に行き着いたようなもの。

頼朝にとってはGPSでもついてるかのような正確さで、平泉入りを察知していたんではないだろうか。

そして、藤原氏に難癖をつけて潰しにかかったのだ。そのゴリ押しはイラクに大量破壊兵器の嫌疑をかけて攻め込んだアメリカのようだ。

その軍勢28万。恐ろしいほどの大軍。

いくら奥州騎馬軍17万とはいえ、つい先日まで平家と実戦を交えていた源氏に歯向かえるものでなかったであろう。

頼朝と血を分けた兄弟でありながら、義経はただのデコイでしかなかったのである。

とかなんとか言ってはみても、ご朱印はしっかりといただきました。

アンチの僕は、ご朱印の墨書をしていただいた方に、「義経目当ての人は多いんでしょう?」と聞いてみた。

すると答えは、「9割ですかね。」

ってことは、アンチ1割か~!?と思ったら、「・・・で、残りが芭蕉ですね。」とのこと。

あ、そう。はじめっから好きなことが前提なのね。

アンチはゼロ、か。

聞くところでは、タッキー義経が「春の藤原まつり」に出た時の人出は尋常ではなかったらしい。一日で28万人だったとか。

あれ??どっかで聞いたその数字...。

そうです、奥州征伐でやって来た頼朝軍と同じ数!!

僕は背筋をピンと伸ばしてビクリとした。何かの因果を感じます。

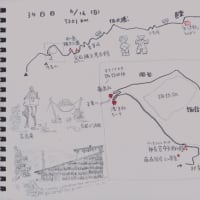

これは、義経ゆかりの地マップ。

実は義経は生きていて、北海道から大陸に渡りギンギスカンになったと言う「北行伝説」も書いてある。ついつい買ってしまいました。そんなの信じちゃいないのに、気にはなるのだよね。

(蝦夷のあしあと その9)

最新の画像[もっと見る]

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

5年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

5年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

5年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

5年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

5年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

5年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

5年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

5年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

5年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

5年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

5年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

5年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

5年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

5年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

5年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

5年前

-

2019 劇場鑑賞映画マイベスト10

6年前

2019 劇場鑑賞映画マイベスト10

6年前

-

ひとりで気ままなぶらり旅へ。

6年前

ひとりで気ままなぶらり旅へ。

6年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます