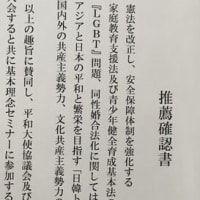

小日向白朗学会創設記念 第一回総会で記念公開講義をして頂いた

名古屋貢先生の掲載記事です。 PDFファイルでリンクしておきます。

なお、名古屋貢先生は小日向白朗氏と同じ三条市出身です。

-キッシンジャー外交にみるアメリカの極東戦略-

名古屋 貢

Ⅰ はじめに

1947年3月12日トルーマン(Harry S. Truman)大統領は議会への特別教書演説でギリシャ内戦を始めとする共産主義に抵抗する政府に対してアメリカが支援を行わなかった場合はヨーロッパ各地で共産主義のドミノ現象が起こるであろうと警告を発した。それに対応するようにアメリカ国務省政策企画本部長ジョージ・F・ケナン(George Frost Kennan)が著者名Xとして『フォーリン・アフェアーズ(Foreign Affairs)』(1947年7月号)に「ソビィエトの行動の源泉」[[1]]とする、いわゆるX論文を寄稿した。その論文には、ソ連の膨張傾向には長期にわたる辛抱強く、強固で注意深い封じ込めが必要と説いたのであった。その後、論文に沿った形で朝鮮戦争やベトナム内戦への介入が行われたが、ベトナム戦争は泥沼化しアメリカは抜き差しならぬ状況に追い込まれて行った。そのため1968年に行われたアメリカ大統領選でニクソン候補(Richard Milhous Nixon)は「ベトナム戦争から名誉ある撤退」を主張し当選する。大統領就任後、ニクソン・ドクトリン(The Nixon Doctrine)を発表し公約実施に向けて始動するが、その際の課題は、朝鮮戦争で鋭く対立し、その後はベトナムの後ろ盾と成っていた中国の取扱いであった。

その中国はといえば1969年3月2日と同月15日にアムール川の支流ウスリー川の中州にあるダマンスキー島の領有権を巡って大規模な軍事衝突が発生した。また同年8月にも新疆ウイグル自治区で軍事衝突が起こり、中ソの全面戦争や核戦争に発展する可能性も孕んでいた。そのためベトナム撤退を考えるアメリカは中国との関係改善を推し進める好機と考えた。しかし、ドクトリンを実施するあたりアメリカには中国の内政や人脈に精通した人材が不足していた。そこで、キッシンジャーとアメリカ国家安全保障会議(NSC:National Security Council)は、中国の政治事情に精通する人物を極秘裡に探すことになるが、日本に中国情報に精通した小日向白朗という人物の存在が判明した。そこで急遽、外交ルートを経ずに訪米要請を行ったが、当初は難色を示していたが説得に応じ訪米してNSCに協力した。

1972(昭和47)年2月21日、第37代アメリカ大統領リチャード・ニクソンは中華人民共和国の首都北京に大統領専用機で到着した。その夜、ニクソン大統領は同行のキッシンジャー大統領特別補佐官(Henry Alfred Kissinger)は中南海に向かい、毛沢東主席と歴史な会談が実現した。その会談は第2次世界大戦以降長らく対決を続けた中国とアメリカによる直接対話が実現した瞬間であった。そこに至るにはキッシンジャー及びそのスタッフが中国と秘密裏に交渉を重ねてきたことが結実したものであった。

米中直接対話は、関係改善を望む中国とアメリカは無論のことベトナム、台湾、日本、韓国そして何よりも戦後冷戦構造の相手側であるソ連も変化させることになった。すなわちアメリカが戦後の外交政策で採用してきた封じ込め理論は波状し、それに変わる新たな外交政策の開始を意味していた。以上のようなアメリカ外交方針を取り仕切ったキッシンジャーは1973(昭和48)年度の平和ノーベル賞が授与された。

本稿は1970年代初頭に小日向はニクソン大統領の特別補佐官となったキッシンジャー及びNSCに対してベトナム撤退、米中接近、沖縄返還、尖閣領有に関する助言を行ったとしていることを、小日向が所持していた資料とインタビュー記事から確認してみる。その後、小日向とNSC間で話題となった事柄をキッシンジャーと周恩来の会談録から米中の協議内容を検証する。

Ⅱ 小日向白朗の経歴と訪米まで

アメリカの国家安全保障会議NSCが強く訪米を希望した小日向白朗の経歴に付いて簡単に触れてみる。小日向は明治33(1900)年1月31日に新潟県三条市で生まれ、後に満洲に渡り馬賊となった人物である。その戦前の活躍は自叙伝『馬賊戦記』[[2]]に纏められている。戦後の小日向は、第2次と第3次の近衛内閣で内閣秘書官長を務めた富田健治氏の取計いで池田隼人首相の私設顧問に就任し日本政界と係るようになった。

池田首相の私設顧問が渡米することになった理由は『実業の世界』[[3]]に記述がある。その記事によれば、小日向の訪米には亀田候冶氏という日米協会会員が係わっていた。亀田は1960年にハーバート大学でインターナショナル・ゼミナールが開催された折に日本代表として出席したことからキッシンジャーと面識を持ち、何度か親しく食事をするようになった。そのゼミナールとは、ハーバート大学が主催しキッジャーが世界中の高名な学者やジャーナリスト及び政治家を集め世界情勢の報告と討論を行う会でエドウィン・O・ライシャワー(Edwin Oldfather Reischauer)元駐日大使や中曽根康弘氏も参加者していた。亀田は1970(昭和45)年7月3日に、満洲で馬賊として活躍した小日向という人物は中国や台湾に多くの人脈を持っていることから、アメリカが求める人材として最適であろうとキッシンジャー宛に手紙を出した。それに対してNSC極東担当のジョン・H・ホルドリッチ(John Herbert Holdridge)は亀田に1970(昭和45)年7月17日作成のエアメールで、キッシンジャーは紹介を受けた小日向を受け入れると伝えてきた。そのとき、ホルドリッチから亀田氏にあてた航空便の写しは「図1.NSCから亀田氏へのエアメール」として文末に添付しておいた。

当初、小日向はアメリカからの訪米要請に応ずる積もりはなく「アジアの平和と進歩のために(アメリカへの忠言)」(文末資料参照)とする論文を作成し提出することで済ませようとしたが、結局は招聘に応じ訪米した。小日向の論文を要約すると以下のようになる

小日向はベトナム和平の為にアメリカが南ベトナムから撤収するならば、和平後のベトナム復興とメコン開発の国際協力の道が開かれるとともに、アメリカに取っても長期的な利益が保証されることになるであろう。またアメリカは個別の民族闘争に介入した結果、その全てが膠着状態となっているが極東地区全域の包括的解決のためにはアメリカがアジアから撤退することで解決に向かうはずである。アメリカは、アジア共産主義の侵略を阻止するという名目で北ベトナムを攻撃してきたが、北ベトナムはその攻撃に耐え善戦するとともに、それを支援した中国はその政策に自信を持つこととなった。

その中国は国防思想として「抵抗主義は即ち戦争である」という毛沢東イデロロギーにより対米戦争準備を強調するものであったが、実際はソ連との境界戦争に翻弄されていた。しかし、問題は毛沢東の「人民戦争」理論により、ソ連の修正主義と対米姿勢を非難しているが、同時に、中国はベトナムに義勇軍を派遣する用意があることを示唆していた。中国は周辺諸国の人民武装闘争を激化させてアメリ力のベトナム作戦を包囲しようと呼びかけたことから、ベトナム戦争はその戦場を無限定に拡大する恐れが強まっていた。しかし、毛沢東の国防方針に中国の民衆は疲弊し生活向上と国内建設への方向転換を希求していることから、アメリカのベトナムからの撤退は中国国民の生活を向上させることができる。その際に重要なことは中国と日本とが提携し、アジア建設を行うというものであった。

Ⅲ 小日向とNSCとの打合せ内容

小日向が訪米した日付は残されたパスポートに出入国日の記載がなく不明である。また、滞在中にNSCと如何なる打合せが行われたのかは、いまだ米国国立公文書館でも見つけられないでいる。そこで、1971年発行の『富士ジャーナル』[[4]]に小日向白朗のインタビュー記事から、訪米前後の様子を仔細に確認してみる。

小日向が訪米の原因は1969(昭和44)年3月に中ソ国境紛争が激化しソ連の36個師団が中国に軍事侵攻を行ったことから始まる。ソ連の軍事行動は社会主義国同士が核兵器の使用も考慮する大規模なものとなった。小日向は、核大国であるソ連の前に中国は為す術もなく敗北する可能性があり、ひいてはアジア全体の危機を誘発し日本の危急存亡の秋と考え独自の行動を起こすことにした。小日向の考えは台湾の蒋介石と大陸の毛沢東が第3次国共合作を行い共闘してソ連に対峙しようというものであった。その計画を台湾政府に伝えると、蒋介石は小日向を台湾に招待し協議を行うべく使者を立てて連絡してきた。当時の蒋介石は本格的な大陸反攻を目指してはいたが状況の固定化が進むなかで手詰まり感もあり渡りに船の提案であったと思われる。そして同年3月27日に小日向は台湾に出発するが、その直後に川島正次郎副総裁と赤城宗徳衆議院議員の二人は中国の状況などを伝えるためソ連へ出かけた。しかし、同月29日にコスイギシと周恩来の間で国境侵犯の停止を含む休戦協定に同意したことで、台湾に到着したが国共合作の工作も不要となり蒋介石との会談も中止となった。

小日向が台湾から帰国早々の同年4月5日頃に、東京極東裁判のキーナン検事(Joseph Berry Keenan)の助手をしていたエドワード・モナハン氏と素性は不明のウイリアム氏の両名が小日向宅を訪問し1万ドルの提供と訪米を依頼してきた[[5]]。それに対して小日向はアメリカ政府からの訪米要請であるのならば断ろうとしたが招聘元いわゆるスポンサーはモルガン財閥系の特殊財団であることが判明したので応ずることになった。同年6月6日にアメリカから使者を派遣するとの手紙が届いた。その手紙にはキッシンジーからの伝言として、自分は多忙であるがスタッフと面談して欲しいというものであった。アメリカが予告した当日、複数の人物が小日向宅を訪れ再度訪米を要請した。アメリカが小日向を必要とした理由は、彼が満洲で行動していた時の配下は林彪の部隊に合流していることから、林彪を含む中国共産党指導部の人脈を欲していたと思われる。その関係は小日向自身が描いた図があるので「図2.馬賊組織の変遷と東北人民義勇軍」として文末に載せておいた。

小日向の訪米期間は前出の『実業に日本』では1970(昭和45)年9月15日から同年10月10日までとなっている。アメリカに到着後の小日向はNSCと行った会議の冒頭でアメリカ外交の基本であるニクソン・ドクトリンについて、その本心を確認することから始めている。小日向が作成した論文は予め配布されていたためか、対応したNSCスタッフは、小日向の持論であるドクトリンの完全実施、即ち、ベトナムからの撤退を断言した。ただし小日向は、アメリカの完全撤退は懐疑的であった。そのためアメリカがドクトリンを実施するにはアジア人の信頼を獲得することが重要であり、そのためには1969(昭和44)年11月から日米間で始めていた沖縄返還は当初の声明通り核抜きで実施することと、ベトナム戦争を放棄することの二点は完全に実施することを薦めている。ただし、アメリカが直ちにベトナム戦争を放棄した場合にアメリカの敗北宣言と見做されることから沖縄返還後に行うことを提言している。さらに小日向は念を押すように、アメリカはベトナムとの戦争に勝利できないため名誉ある撤退を行うのかと問い質したところNSCスタッフもその考えに同意した。これはアメリカがソ連封じ込め強化のために米中の国交正常化交渉を行ったものではない。アメリカはベトナム戦争が敗北であるとの認識のうえ、その終戦処理方法としてニクソン・ドクトリンを実施に移しベトナムから名誉ある撤退を行うことであった。その準備としてベトナムの後ろ盾となっている中国との関係改善を模索しているところに、中ソ紛争が起きたことで米中関係は急速に進展したのである。そして、その過程で沖縄返還があったのである。そのことを裏付けるものとして1972(昭和47)年2月23日に行われたニクソン大統領と周恩来首相との会談の中でニクソン大統領は、

「……アメリカが沖縄を返還したように、(ソ連も)日本に対して寛大になることを望みます。私は佐藤(栄作首相)にサクラメントであった時にいいました。沖縄は日本のものだから、時がたって、決断したことは正しかったと……」

と発言している[[6]]。このニクソン大統領の発言は、アメリカにとって沖縄返還は、アメリカの寛容さと誠実さを中国に示すためであるとともに、中国の意向に沿ったものでもあった。よって、沖縄返還は日本外交努力とはほど遠いものと思われる。そのことは、返還交渉中のアメリカは、中国との関係改善のために日本人顧問を招聘し準備していることについて微塵の情報も漏らしていないことからも明らかである。

小日向はアメリカがベトナムから撤退する意思があることが確認できたことから、積極的に自分の意見を述べるようになっている。その顕著な例としてドクトリン実施する際の抵抗勢力は台湾政府と日本国内の岸信介、賀屋興宣、佐藤栄作ら台湾ロビーであると名指しで示している。NSCは米中が協議を行う場合に台湾の帰属が重要となるが、台湾には蒋介石が存在することから反対勢力だということは当然としても、なぜ日本国内の勢力が含まれるのかは不可解であった。それに付いて小日向は、蒋介石が台湾に200万の軍隊を連れて逃げ込んだ時に、最初に確保したものは日本が台湾に投資した工場設備と日本政府の財産で国民党幹部が私的に接収してしまった。しかし国民党が工場等の設備を接収したが設傭資金や運転技術は日本の経済界と結ぶ以外に方法はなかった。そのため蒋介石は日本との関係改善という名目で米国の了解を取り付けて日華条約を結ぶこととなった。そのうえで日本の権力者を台湾に引き留めるために様々な利権を提供したことから日本に台湾ロビーが誕生することになった。その台湾ロビーは、アメリカが中国と台湾の改善を図ろうとしても、それに反発するように意図的に台湾に進出し、ソ連との結びつきを強めるなどして中国との関係を否定する行動を取ると見ていたのである。また、台湾人は国民党と台湾ロビーについて、国民党は接収した日本資産から利益を生み出して一部を台湾ロビーに提供する関係であり、蒋介石一派は個人的な利益を守るために武装した流民と見ていた。小日向の認識を少し補足するならば蒋介石が台湾を接収後、酒、たばこ、砂糖、塩などは全て専売となっていたことから住民の不平が募り1947(昭和22)年2月28日に台北市で民衆の暴動が発生する。いわゆる二二八事件である。国民党政府は混乱に乗じて台湾在住のジャーナリストや知識人を大量に殺害し遺棄して自主独立の芽を断つため知識人を組織的に抹殺したのである。そのため、台湾人の悲劇は、たとえ蒋介石と台湾ロビーとの癒着を知り得ても蒋介石がアメリカと結んでいる間はその権力の下に屈服させられていると述べている。

アメリカは小日向から、蒋介石の接収資産や台湾ロビーに付いての情報を仕入れたことから、岸ら自民党主流派と台湾との結びつきを徹底的に調べた。それによると蒋介石は海外に100億ドル近くの資産を保有し、その内の50億ドルはリオデジャネーロにあることが判明した。そのため、接収した日本資産と海外の隠匿資産を合わせ持つ蒋介石と、台湾に独占的な利権を有する台湾ロビーが揃って米中の接近に反対するのは当然だと判断したのである。

アメリカが小日向に訪米を持ちかけている頃の日本政府の動向についても述べている。小日向はニクソン・ドクトリンの妨害勢力と考えていた岸の動向を注視していたところ、小日向が訪米に旅たった3日後、その行動を訝った岸信介氏は後を追うようにワシントンに到着し反ニクソン派の巨頭と懇談した徴候があった。そして岸が帰国すると岸の顧問矢次一夫氏はすぐさま台湾に出発し、台湾政府は矢次が滞在中に尖閣列島領有を主張した。そのような台湾ロビーの動きに対して小日向は、佐藤内閣の閣僚などに台湾政府が尖閣の領有を主張するように勧める行動は売国行為のみならず亡国行為であると騒ぎ立てたことから、佐藤総理大臣は事態鎮静化のため急遽会見を開き尖閣列島が日本の領土であることを明言した。この辺の経緯は昭和45(1970)年9月7日開催の衆議院科学技術振興対策特別委員会[[7]]で石川次夫委員から「……最近新聞の報ずるところによりますと、国府の外交部長が立法院の秘密会で尖閣列島の五つの島を国府に帰属するとはっきり言っておる……」との発言からも符合する出来事といえる。

その頃、尖閣列島が注目を浴びるようになった理由は石油資源の存在が明らかになったからである。尖閣列島の石油資源とは1969(昭和44)年に国連のアジア極東経済委員会(ECAFE:Economic Commission for Asia and the Far East)が東シナ海で海底調査を行い、その結果を「東シナ海海底の地質構造と海水に見られるある種の特徴に就いて」の中で、尖閣列島周辺が石油有望地域であると評価したことから始まる。当時は1000億バレルを超す石油埋蔵量と騒がれたが、平成18(2006)年4月24日に行われた第164回参議院行政監視委員会で政府参考人細野哲弘氏は、「……東シナ海の中間線、日本側及び沖縄周辺海域における……賦存資源量というものは石油換算いたしまして約約5億キロリットル……」の埋蔵量と証言している。

ところで小日向は台湾ロビーが台湾政府に尖閣列島領有宣言を薦めた大きな理由も石油の存在があると考えていた。そのため、岸が反ニクソン派に接近したのはガルフ石油の存在であると考えテキサスまで出かけ確認したところ、既に尖閣列島周辺の石油開発はガルフ石油と岸が組んで事業化する算段となっていた。それを聞いた小日向はNSCに岸らの反ニクソン行動を取る勢力を放置していいのかと詰問したところ、一か月も経たないうちにガルフ石油は尖閣列島周辺での石油開発から撤退したと述べている。尖閣列島と石油に関しては、国会でも幾度か取り上げられているが、尖閣列島とガルフ石油の関連についての議事録が存在する。それは小日向が訪米直前の昭和45(1970)年8月10日「沖縄及び北方問題に関する特別委員会」[[8]]で川村清一氏が質問にたち、台湾政府がアメリカのガルフ・オイルの子会社であるパシフィック・ガルフ社に対し石油鉱区権を与えたことを質問している。これに対して外務大臣愛知揆一は、日本政府として国民政府に対し鉱区の一方的宣言は国際法上無効であると台湾政府に申し入れていると答弁している。この答弁から、小日向がいうように台湾政府はガルフ石油に採掘の許可を与えていたのである。また昭和45(1970)年9月7日開催の衆議院「科学技術振興対策特別委会」[[9]]で石川次夫氏は尖閣の帰属に関して質問を行った。それに対して外務省条約局外務参事官山崎敏夫氏は「……尖閣列島というものは琉球諸島の地理的境界を定めた米民政府布告二十七号によっても明らかになっておって……施政権返還のときにはこれを含めて返還する……」と答弁している。小日向の訪米直前の国内では尖閣列島の帰属に関してその問題点が論議されているなかで訪米することになったのである。それと、小日向はガルフ石油が尖閣列島での開発を中止したと述べているが、そのことは昭和45(1970)年12月7日開催衆議院内閣委員会[[10]]で伊藤惣助丸委員の質問に外務大臣愛知揆一は「……ガルフ会社としては……その海域の石油採掘の前提となるボーリングなどの作業というものは一切やることはいたしませんと、ガルフ会社は言明をしております……」と答えていることから確認できる。

小日向とNSCと論議は、日本の中国に対する外交政策についても附言している。小日向は日本も中国と国交正常化できる内閣ができない限りアメリカのニクソン・ドクトリンの具体化は遅れてゆくだろうとの認識を示した。そして、日本の政界再編には、アメリカが日本の財界に特別な保証をした資金を貸し出しており、その資金の一部を使えば日本政府のコントロールは難しくないであろうと問いただした。しかし、アメリカは日本政界の再編については懐疑的で、小日向がワシントンを出発し帰国の途に就く前日に日本部長エリクソンが小日向を訪ね、日本政界の野党を総結集し日中の対話ができる体制にすることは難しい旨の私見を述べている。

ここで小日向は「日本の財界に特別な保証を付けた資金」についても説明をしている。それによれば、戦後吉田首相が訪米し、戦争で破壊された日本の工場、発電所、道路及び鉄道など、日本の産業を復活するため30億ドルの借入を申し出た。その内訳は、電源開発貸金として10億ドル、産業復興と国土開発資金に10債ドル、それと輸出入資金として10億ドルであった。しかし、アメリカ政府も吉田首相の申し入れに応ずるだけの資金はなかったことから、民間資金に政府保証を付けて日本政府に貸し付けることとなった。その民間資金とはサッスーン財閥が出したといわれており、その資金のおかげで日本の戦後復興は急速に進むことになるが、当初は30億ドルであったものが1970(昭和45)年頃には元利合計が88億ドルに達していたとしている。融資実施条件は、政府が融資を受けるときに往々にして塩税やたばこ税などを担保にすることが多いが、吉田首相が導入した資金もご多分にもれず国権の航空権、国防権、電波権を担保にしていた。その融資の方法は、例えば、ある会社が1000億円を借りる場合に、その借入は主力銀行が保証し更に日銀が保証したうえで実行される。その際に、政治調整金という名目で10%が天引きされる。すなわち1000億円の借入に対して100億円が天引きされるので実際に利用できる金額は900億円ということになる。その天引きされた10%の使途は3.5%すなわち35億円は金利分として元金の方に繰り入れられ日本銀行の口座にはいる。次の3.5%はアメリカ大統領名義で日銀口座にふり込まれると、神官外苑にあるキリスト教伝道事務所が伝道基金として使用していた。最後に、残りの3%は与党の政治貸金となっていた。そして1000億円をかりた会社は毎年6.5%の金利を払うことになるが、その中の3.5%は扱い銀行の利益となり、残りの3%は日本とアメリカとが共同で双方の利益となることに使用する取決めであった。ただし、その資金の使用前にアメリ力大使が内容を調べ、アメリカ政府に報告及び了解を得てから使う仕組みであった。小日向は日本政府とアメリカの間には自由にできる資金があることから、その資金を使ってニクソン・ドクトリンと共同歩調を合わせる政府を作ってはどうかと提案したのであった。融資の存在に関して昭和45(1970)年9月13日付の『毎日新聞』[[11]]では否定的に、昭和45(1970)年10月25日付の『正論新聞』[[12]]は肯定的に書いている。尚、小日向は後者の記事に登場していることから事件を知りうる立場にいたものと思われる。

訪米後の小日向とキッシンジャーの関係についてであるが、後日キッシンジャーが平和ノーベル賞を受賞した折に小日向は祝電を送っている。(「図3.小日向白朗からキッシンジャーへの祝電報」参照)。その小日向の祝電に対してNSCキャロル.ライス(Carol C. Laise)から感謝の手紙が届けられている。ことから小日向とキッシンジャーの関係は続いていた。 (「図4.キッシンジャーから届いた礼状」参照)。

Ⅳ 米中交渉の中に見る対日戦略

キッシンジャーとNSCは小日向を招聘するなど万端の準備を整えたうえで米中直接交渉を開始するが、その内容は公文書が公開されているのでアメリカの極東戦略を考えるうえで重要な日本に関する事柄を中心に確認してゆく。

キッシンジャーと周恩来との第1回目の会談は1971(昭和46)年7月9日に北京にある中国政府迎賓館で行われた。アメリカ側の出席者はキッシンジャー、ジョン・H・ホルドリッジ、ウイストン・ロード(Winston Lord)、W・リチャード・スマイザー(W. Richard Smyser)で、中国側は周恩来、葉剣英、黄華、章文晋であった。ジョン・H・ホルドリッジは小日向の招聘を亀田氏経由で依頼してきた当人である。初日は台湾、ベトナム、韓国に付いての討議が行われた。そして討議の後半は日本の軍備に付いて重要なやり取りがなされている。

周恩来はアメリカが撤退することに懐疑的であり、他に何らかの意図があるのではかと執拗にその真意を問いただしている。特に日本に関してはアメリカが撤退後の役割に付いて、アメリカの真意を測りかねていた。その背景には昭和29(1954)年5月1日に吉田茂内閣総理大臣は「日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定」(MSA協定)を締結し、日本は自国の防衛力だけでなく自由世界の防衛力の発展や維持に寄与するとともに自国の防衛能力の増強に必要な措置をとる義務を負うことを取決めていたことや、日米安保条約などがあったからと思われる。尚、MSA協定調印直後の同年6月に自衛隊法と防衛庁設置法が成立した。

そのため周恩来は、アメリカの真意は南朝鮮、日本、フィリピン、インドシナ、タイと軍隊を駐留させているが撤退後もアジア支配を続けるためには日本を極東の前衛として使えるように軍事強化することが目的ではないかと疑問を投げかけた [[13]]。そして、第二次大戦後の日本は僅かな軍事費の支出で済んだことから急速に経済力を付けたが、その経済力を基盤として膨張政策を取ることを懸念しての発言であった。それに対してキッシンジャーは、中国の歴史を引き合いに出して、強い中国と強い日本を比較した場合に、強い中国は伝統的に膨張主義者であると述べている[[14]]。これに対して周恩来は過去において中国はベトナム、ビルマ、朝鮮を侵略した膨張主義の伝統を持っていたが新しい中国ではそのようなことはなく、日本の膨張主義こそが問題なのだとの考えであった。その周恩来の懸念についてキッシンジャーは、日本が潜在的に強力な軍事機構を創設し、決断すれば膨張主義的な目的のために使える経済的社会的土台を持っている。そして、もし日本がアメリカから見捨てられたと感じた場合に、核兵器製造を決心したならば容易に製造することが可能で、その時は中国の心配が現実のものとなると説明したうえで、中国とアメリカの共通した利益は日本に再軍備させないことと核武装させないことこそが重要で、そのため在日アメリカ軍は日本の再軍備を先送りさせる機能があると主張している[[15]]。よってアメリカは日本を極東の前衛として利用することは無いと付け加えた[[16]]。

しかし、それでも納得しない周恩来は、レアード国防長官が中曽根康弘防衛長官と会談する為に日本に滞在中している理由を問いただした。それに付いてキッシンジャーは中曽根防衛庁長官の招待で訪問したが到着した時にはもはや大臣ではなかったと返答するにとどめたが、翌日即ち同年7月10日開催された第2回会談の中でレアード国防長官は、日本は防衛のために核武装を考えるべきであると提案したことを認めている [[17]]。しかし、レアード国防長官の発言はホワイトハウスの政策に反するため、そのような提案は取り消され二度と繰り返されることはないと断言している。この応答から核問題に関してキッシンジャーとNSCが問題の最終決定がきる立場にあることを周恩来に印象付けることとなった。また、アメリカ国内ではNSCと国防省間に意見の相違があったことが見て取れる。

その後も、日本の再軍備と核武装についての論議は同年10月22日の会談ではキッシンジャーは日本の軍事力について、日本の核武装に反対するとともに、通常兵器は日本の四島を防衛するのに十分な程度に限定することが好ましいとの対日論を述べている [[18]]。それに対して周恩来は、アメリカは日本が他国を脅かすために防衛的な傘を提供するのかと問いただしたところ、キッシンジャーは「……日本は核兵器を非常に迅速に作る能力を持っています……もし我々が撤退するとなると、原子力の平和利用計画によって日本は十分なプルトニウムを保有していますから、とても簡単に核兵器を作ることができます……」と日本の核製造能力明らかにしたうえで、現状の日米関係は日本の自衛隊を制限するのに有効だということを強調して説明している。すなわち、キッシンジャーはアメリカ軍のアジアから撤退という方針の中で例外的に日本に駐留するのは米中双方のために核武装阻止と自衛隊の軍備を制限することが重要だということを示した。このことに関連して平成2(1990)年3月、在沖縄米海兵隊司令官ヘンリー・スタックポール(Henry C. Stackpole、 III)少将はワシントン・ポスト紙に「米軍が日本から撤退すれば、既に強力な軍事力を日本はさらに増強するだろう。我々は『瓶のふた』だ」[[19]]という発言をおこなった。その発言は、キッシャンジャーと周恩来の会談内容からするならば当然の帰結ということになる。

ニクソン訪中から1年9か月ほどが経過し米中の協議も回を重ねている中で1973(昭和48)年11月12日に毛沢東とキッシンジャーの会談が行われた。その会談で毛沢東はキッシンジャーに対して、米中の共同認識を日本に悟られないようにするためと、日本をソ連に向かわさない方法を助言している[[20]]。それは、キッシンジャーがアメリカから中国入りする際に、必ず東京を経由することとし、日本に孤立感と疎外感を味わわせないようにするというものであった。それにいてはキッシンジャーも賛成し助言通りの行動をするようになった。すなわち、キッシャンジャーが示した日本の軍備拡張と核武装をおさえ、そのうえソ連に接近させないという対日戦略は周恩来だけでなく毛沢東も了承済みであると診ることができる。この日の会談内容から、毛沢東とキッシャンジャーが極めて親密な関係にあったと推察される。また、当日の会談は両者の親密さの背景を垣間見る会話がなされている。それは毛沢東がヘーゲルの言葉を引用し、ヘーゲル哲学の「正反対のものの統合」に付いて関心があるかと問いただしたところ、キッシャンジャーは哲学的に大きな影響を受けたと返答している[[21]]。双方とも理論の組み立て方が似ていることを本能的に嗅ぎ取っていたことから、このような会話になったものと思われる。また同様に周恩来もキッシャンジャーの論理思考を弁証法と評価している[[22]]。これらからキッシャンジャーが取り仕切った米中接近も、米中の対日戦略もキッシャンジャーの弁証法的な思考により構築されていたとみることができる。

話は第1回目の会談に戻るがキッシンジャーと周恩来の間でVOAが話題となっている。当日、周恩来はキッシンジャーの説明する対日戦略に納得していないため、突然、「まだ聞いてないことである」と前置きし沖縄の復帰に関連してVOAの存続に付いて問いただした [[23]]。それに対してキッシンジャーは、返答はしばらく猶予が欲しいと即答を避けた。その後しばらく別の話題を話したのちに、官僚が決定したことで重要な問題とは考えていないとしている。その返答に対して周恩来も深くは追及せず、何か含みのある余韻を残し追及をやめている。その後、両者の間でVOAは話題となっていない。

実はVOAは小日向がNSCとの会議の中でも論議となっていたことが前出の『富士ジャーナル』に記載されている。小日向の説明によればソ連が発射したICBMを空中で要撃するためにはABM(Anti-ballistic missile)網が必要なるが、そのABM網の電波探知機の触角に当たるのがVOAだとしている。このころのABMは弾道ミサイルに対して迎撃ミサイルを正確に誘導して命中させることは不可能であった。そのため、空中で核爆発を行い発生するX線で相手の核弾頭を破壊する方法が採用されていた。その触角はアメリカ政府が運営し宣伝放送を行っているVOAで、その基地局は日本国内に11ケ所存在するとしている。そのVOAは当時アメリカが推し進めていた「VISIONS OF AMERICA」計画と密接につながっており、その実施にはマイクロウェーブ網の整備が不可欠であった。マイクロウェーブはラジオ電波とは比べ、届く範囲は限定されるが妨害電波には強いという特徴を有しテレビ、レーダー、航空管制、電話等の多重通信が可能となる。そしてマイクロウェーブ網はVOAと同じ敷地に建設することになっていた。このことに付いて昭和29(1954)年12月03日参議院「電気通信委員会」で山田節男委員が次の様な質問を行っている[[24]]。

「……正力君のテレビ免許申請の経過を殊更詳しく述べるかと申しますと、……ユニテル社の機関誌テレ・テツクの一九五二年二月号五十七頁を見ますと、この正力氏の計画し政府へ申請したテレビの東京放送局(NTV)は、ユニテル社が企画しているグロバール・マイクロウエーブ・システムのアジアの第一ステーシヨンであることか明記してあります。換言すれば、NTVは、テレビでもつて、自由諸国家をつなぐ、即ち前述のヴオイス・オブ・アメリカと並行してヴユー・オブ・アメリカ(VOA)の一環であると思われるのであります……」

すなわち、日本のマイクロウェーブ網はVOAと同様にアメリカの全世界的な軍事設備の一環ではないかとの質問であった。これに対して久保等理事は妄動と拒否している。

小日向がVOAを問題にした理由は、吉田首相が復旧資金導入のために「電波権」を担保としたことから、アメリカは日本国内にVOAを設置することが出来た。そのVOAはさらに進んだマイクロウェーブ網に置き換わりABM網への利用をNACが洩らしたからであった。また、周恩来が初めてキッシャンジャーと会談を行った当日にVOAについて触れているということは、ただ単にVOAがプロパガンダ放送局であるという以前に、軍事的側面の詳細を知っていたために出てきた発言と考えられる。

Ⅴ まとめ

1970年代初頭の中国と日本及びアメリカの関係、即ち、40年前の極東アジアの国際関係を、日米関係に付いては小日向白朗とキッシンジャーを中心とするNSCの打合せ内容から、アメリカと中国の関係に付いてはキッシンジャーと周恩来の会談録等からみてきた。そのなかで、当時の米中協議で取り扱われている対日本戦略は日本にとって決して芳しいものではないが、今後の極東戦略を考えるうえで重要な手がかりを与えてくれる。

例えば、日本と中国の間で尖閣列島問題が緊張しているが、近隣諸国に目を向けるとベトナム、フィリピンなどでも同様の問題を起きている。それらの問題が発生するに至った理由は、1972年以降米中が台湾問題を協議する過程でアメリカは「二つの中国」や「一つの中国、一つの台湾」という解決方法を明確に拒否し中国の内政問題扱いとすることで合意した。そのため台湾、チベット、南沙諸島、ウイグル、内モンゴルなど様々な問題を抱える地域は全て中国の国内問題となったのである。

しかし、当時周恩来はキッシンジャーに中国は膨張主義を取らないと言明していたが、それから約40年が経過し軍事的にも経済的に強い中国となったことから周恩来が拒否していた中国の伝統的な膨張主義が台頭してきたのである。また、中国はアメリカと領土問題については合意済みであることから、中国と周辺国との領土問題にたしてアメリカの介入はないと考えているものと思われる。

それにたいして、中国周辺国で中国包囲網構築をアメリカの極東戦略とすべきとの意見もあるが、そもそも米中接近はそれまでのアメリカの封じ込め政策が失敗したことから始まっており、その後、大きな変更は行われていない。したがって40年前に開始したアメリカのアジア戦略は継続しており包囲網構築を選択する可能性は低いと考えられる。

小日向はアジアからアメリカが撤退し日本と中国が連帯してアジアの建設に当たるべきであると提言したが、キッシンジャーはアメリカと中国が組んで日本を抑えたうえ米中でアジア建設を行うという弁証法的な極東戦略を取ったのである。よって今後の極東におけるアメリカの戦略を考える場合に、米中間には日本を抑えるという対日戦略が継続している可能性があることを考慮しておくことが重要である。

(資料) 「アジアの平和と進歩のために(アメリカへの忠言)」

一、ベトナム和平

われわれはアジア民族連帯の立場カら、アメリ力がさきに中国封じ込め政策を転換し、いままたアジアに対する過剰介入の是正に乗り出していることは、アシアの平和回復を志向するものとして素直に評価したいと思う。しかし現実をみると、ベトナムの戦斗は果在しなくつづけられ、それをめぐってアジアの分裂は深まり、アジア人同士の新たな戦争拡大の危機がもたらされている、このような事態の成り行きは、アジア諸国民の切実な平和への祈願をふみにじるものであつて、アメリ力が真にアジアの平和と進歩のために図ろうとするならば、いつそう思い切った政策の切りかえを必要としていることは明らカである。

その第一はベトナムの和平である。いまや武力によるベトナム問題の解決が不可能であることは明白である。アメリカが速カに戦斗を終結し、南ベトナムカらの撤収を実行すれば、和平後のベトナム復興とメコシ開発のための国際協力の道が開かれ、それはアジアはもとより、Qアメリカにとついても長期的な利益を保証するものになるであろう。

この実現は早ければ早いほど有効であり、いたずらに「行きがかり」や「目先き」にとらわれて戦斗を長びかせることは、前向き解決のための基盤をつぎつぎに破壌してゆくだけである。

また南ベトナムからのアメリカの撤収が、その国民の自主的選択により北ベトナムとの「連合国家」形の方向へ進ませることになったとしても、そのときはそれがQ南北朝鮮問題及びQ台湾問題の平和的解決を促進する作用をもつであろう。われわれはそのような方向においてのみ、アジアの恒久平和を語ることができる。

ニ、ポスト.ベトナム

Qベトナム和平は中国の対外姿勢にも大きな変化をもたらすであろう。第一それは中国を国際社会に引出すための有力な機縁になり、第二にベトナムの復興事業および東南アジアの経済建設に中国も真剣に協力せざるをえなくなる。そのことがQ中国自身を内部的にも変えてゆくであろう。

そのさい、われわれは北ベトナムの強靭な自立性および、その高度な政治的現実主義が中国に及ぼす影響を期待することができる。その点でアメリ力が「アジア共産主義」の侵略の名の下に、北ベトナムに対する攻撃をつづけていることは、間接的にアメリカ自身の対中国政策の不毛性を強めているといわねばならない。この誤りが早急にただされれば、Q北ベトナムはアメリカにとつても十分に信頼できる交渉相手となりうる。

ベトナム和平はアジアにおけるアメリカの立場をも大きく変えるであろう。そこでアメリカがさらに一歩をすすめて、消極的にアジア介入から後退する

のではなく、積極的に「アジア非戦」方針の宣明にふみきることが要望され

る。そのときはアメリ力を中心とする一連の集団防衛体制も、アジア反共軍事同盟の性格からアジア諸国の平和共存をめざすものに転ずることができ、米韓条約も米華条約もそうした意味で、南北朝鮮と台湾の問題の平和的解決を保証するものとして運用されることが可能になる。

このような方向においてアメリカがアジアで失うものは、Q少数の反共主義勢力の協力だけであり、かわつて大多数のアジア民衆の信頼と支持を得ることができる。彼らはアジアの平和的発展をめざす事業において、アメリカの積極的協力を求めてくるであろう。

三、中国問題

アジア問題の焦点は中国であり、なかでもその共産主義指導者の世界革命政策である。アメリカはそれをQ「アジア共産主義の侵略佳」の本源とみなして排撃してきた。しかし、中国の基本的動向はすぐれて民族主義的であって、そのため、Qソ連と鋭く対立し、両者はいまや「引き返しのできない」対決関係になつている。その点は米申関係の方がむしろ深刻でなく、中国の対米折衝も焦点を台湾問題だけにしぼつてきている。それは中国共産党の激越な反米帝国主義宣伝とは完全に噛み合っていない。

また中国の防衛思想は「帝国主義はすなわち戦争である」という毛沢東イデオロギーによって対米戦争準備を強調するものであるが、Q実際はソ連との越境戦争に備える方を急いでおり、その態勢も被攻撃的である。ただ問題は毛沢東の「人民戦争」理論の新展開であって、Q中共指導部は最近ベトナム問題に即して「革命戦争は人民がやるもので、国家がやるものではない。それをソ連修正主義者どもは国家がするものと思い込み、それで戦争を恐れているのだ」と評論し、ソ連の対米姿勢を非難すると同時に、中国自身は「義勇軍」をベトナムに派遣する用意があることを示唆している。そして、Q中国は現在周辺諸国の人民武装斗争を激化させてアメリ力のベトナム作戦を包囲しようとしており、五月二十日の毛沢東声明は、この方式を全世界に普遍化するよう呼びかけた。

こうしてベトナム戦争はその戦場を無限定に拡大する恐れを強めている。このような戦争は従来の数争観念ではもはや律することができず、その終結方法も従来のものでは通用しなくなりつつある。Qそこにアメリ力の新しい決断が必要なわけである。

われわれはQ中国の革命イデオロギーよりも、その実際の動向を重視しなければならない。それは国民から発するもので、必ずしも指導者の思いとおりにはならない。げんざい中国の国民は、革命カら備戦への苦難にあえぎながらも、ようやくQ経済再建の軌道を敷いたとみることができ、次の段階はQ国民の生活向上への押えがたい願望が、国内建設優先の方向をとらせる公算を強めている。

そのとき中国はいまのような閉鎖社会の状態にとどまっていることができなくなり、経済交流を通じて世界との結びつきを強めるであろう。ベトナム和平がこの進展に決定的な作用を及ぼすであろうことは明らかである。

四、アジアの建設

アジア大陸の東部から南部にかけて広大な農業社会が存在し、歴史的・文化的に一個独立の世界を形成してきた。そこではそれぞれに特殊性をもちながら、村落共同体の伝統的自治と、それらを結びつける道義的文化の普通性において共通し、社会生活は常に国家による法的統治よりも、民衆自治と道義文化により支えられてきた、だから多くの為政者は自治を尊重し、力によらず、民衆の信望に依拠して国を保つたわけである。この社会的・民族的伝統はげんざいも生きており、そのなかからインドのガンジー首相やセイロンのパンダラナイ首相のような特異な性格の指導者が生まれてきている。その政権は自治的道義に支えられた民衆生活の平和的進歩の要求を代表するものであつて、このような動向をとらえることが、アジアの建設をすすめるうえで必要不可欠の前提であるということができる。

中国はそのなかでも最も統一された社会であり、そこにおける自治と道義の伝統はとくに強靭である。げんざいの毛沢東思想もそうした中国農業社会の伝統のうえに、その革命理論をイデオロギー化したものとみることができ、その政治的実験が高度の民族主義的傾向をもつことも当然といえよう。それはつまり中国社会の主人公は常に民衆であつて、その信望のうえにのみ中国の建設は成功するということである。現実の毛沢東体制がそれにそうとうするかは、むしろこれからの問題である。

それはともかく、われわれは台湾問題の平和的解決について、毛沢東と蒋介石、またその後継者の意思疎通ができると考えるのは、この両者が共に中国の民族的基盤にたって国家の独立と統一をたたかってきた間柄であることを根本前提としており、それはイデオロギーの相違を超えて道義と道義とが交感する場面になると見ることができる。

われわれは中国と東南アジアの建設において南方華僑の果たす役割を十分に評価することが必要である。中国自身においても周辺アジアの建設に真剣に取り組めば取り組むほど、華僑の協力を一層重要視しなければならなくなるであろう。さらに華僑勢力がポスト・ベトナムの段階で、中国と台湾との話し合いの窓口にもなり、またベトナム復興の経済活動を通じて北京に対する発言権を強化することも考えられる。

そのような華僑資本を動員して中国周辺に大工業基地をつくることや、同じ中国周辺の海洋資源の開発事業を起こすことは、これからのアジア建設にとって極めて緊要な問題になるであろう。しかし、そうした華僑の役割を有効に建設するには彼らの信望を獲得するための具体的な手を今から打ってゆくことが必要であろう。

アジアの建設のための重要課題は、中国民族と日本民族との提携であるが、げんざいの日本政府はこの問題についての確固たる方針がなく、いたずらにアメリカのアジア戦争政策に追随するのみで、現状のようなアジアにとってもアメリカにとっても不幸な事態を招いたことの責任の一班を負わねばならない。しかし、情勢は急転しており、アジアの平和回復とその繁栄のための日本の総力を傾注すべきだとする国民的自覚が高まってきている。

われわれはこうした国民の自覚にたって日本の姿勢をただし、アジア建設の国際協力の中心に日本をおくことを所期するものであるが、そのさい日本はアメリアに対する協力関係に即して、アメリカのアジア政策と中国政策が長期的観点になってアジアの平和と進歩を促進するものになるよう再検討をもとめなければならない。それはベトナム和平はもとより、全ての民族の自主独立を保証し、一切の干渉と介入を排除することを要求するものであると同時に、中国に対しても不合理な貿易制限を撤廃し、中国自身の経済建設と海外交流を助長し、相携えてアジアの平和建設に協力する場を作るべきである、

現情勢はアメリカの一大決断の時であるということができる。

一九七〇年七月五日 小日向白朗

引用文献

ウイリアム.バー.(1999年9月).キッシンジャー[最高機密]会話録.毎日新聞社.

毛利和子、増田弘.(2004年2月).周恩来キッシンジャー機密会談録.岩波書店.

毛利和子、毛利興三.(2001年7月).ニクソン訪中機密会談録.名古屋大学出版会.

[[1]]ジョージ・F・ケナン『アメリカ外交五〇年』岩波書店、2000年。

[[2]]朽木寒三『馬賊戦記』番町出版、1975年3月。

[[3]]「小日向白朗の知られざる威力」『実業の世界』1972年4月号、151頁。

[[4]]「台湾解決でアメリカに招かれた元馬賊王」『富士ジャーナル』1971年7月号、20頁。

[[5]]「米で要人と接触」『正論新聞』昭和45年10月25日。

[[6]]毛利和子・毛利興三郎『ニクソン訪中機密会談録』名古屋大学出版会、2001年7月、101ページ。

[[7]]「第六十三国会衆議院 科学技術振興対策特別委員会議録 第14号(閉会中審査)」6頁。

[[8]]「第六十三回参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会(第六十三回国会閉会後)会議議録三号」6頁。

[[9]]「第六十三国会衆議院 科学技術振興対策特別委員会議録 第14号(閉会中審査)」6頁。

[[10]]「第六十四回国会衆議院 内閣委員会議録」7頁。

[[11]]「五千億円融資デッチ上げ」『毎日新聞』昭和45年9月13日発行、14版、19頁。

[[12]]「米で要人と接触」『正論新聞』昭和45年10月25日発行。

[[13]]毛利和子・安田弘『周恩来 キッシンジャー機密会談録』岩波書店、2004年7月、34頁上段17行目。

[[19]]等雄一郎「専守防衛論議の現段階」『レファレンス』国立国会図書館、№.664,2006年5月、21頁。

[[20]]ウイリアム.バー『キッシンジャー[最高機密]会話録』1999年9月)、 毎日新聞社、232頁。

[[21]]同上書236頁上段17行目から同頁下段8行目。

[[23]]毛利和子・安田弘『周恩来 キッシンジャー機密会談録』40頁上段8行目。

[[24]]「第二十回国会 参議院電気通信委員会会議録二号」5頁。

ー関連記事ー

(白朗翁の遺品の中にあった雑誌より一部コピー)

米中接近の裏舞台での小日向白朗の活躍

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます