→(10)からのつづき

気付いてみたら、このシリーズもアタテュルクが生前に行った革命総括演説(述べ6日間、演説自体は36時間)よりもはるかに長くなっていました。まずいですね。ロシア語ネタがいくつか後につかえているというのもありますし、そろそろまとめに入りましょう。

Q.“銅像事件”によって、トルコ国民の対日感情は悪化したのか?

A.無いでしょうw。あちらのメディアでは、年がら年中国内のどこかで起きている“アタテュルク像絡みの事件の一つ”として報道されたに過ぎないし、それも〝日本人はかくもアタテュルクを尊崇しているのだ〝みたいな美談調です。悪化のしようがない。むしろ、“美談効果”で人によっては好感度が上がったかもしれないほどで。

冷静に考えれば、今回の事件は不況や地震といった不可抗力に柏崎市の不手際が重なって起きたものです。誰かが意図的に像に危害を加えたわけではない。市の側も公的に落ち度を認め、一応は再建を約しているわけですよ。

今後、問題がすぐに解決するにせよ長引くにせよ、トルコ側メディアの“日本人=アタテュルク大好き”という報道姿勢wに変わりは無いと思われます。

まあ、2007年の「ワタン」紙の報道以来、この件について触れた新聞記事やニュースはネット上には見当たらないので、あくまで今後“取り上げられることがあれば”の話ですけどね。

基本的に、普通のトルコ人が関心を持つ外国は西欧や米国が主であって、日本には我々自身が思っているほど注意は向いてません。逆もまた然り。日本のメディアだって、普段はトルコについてそんなに報道しないわけで。

というわけで、“日本国民の一人としてトルコに謝罪したい”とか“壊れた日土両国民の関係を修復したい”とか言っている人たちは、“見えない誰かに謝っている”可能性が高そうですw。そんな心配はいらないので、どうぞ御安心を。

それでもなお“相手がどう思っていようが関係ない!俺は何が何でもトルコ人に謝って、功徳を積みたいんだ!”というのであれば、もはや単純に“趣味”の問題ですね。“我々日本人は超時空太閤ヒデヨシによる侵略戦争の罪を、未来永劫償っていくべきだ”と主張する人たちと同ら変わりはありません。

外野が口を挟む余地はない。どうぞ気が済むまで懺悔し、ネット上でトルコ人に遭遇することがあれば、率先してどしどし謝罪してください。相手もとりあえず、“何だかよく分からないけど、この人はそんなにアタテュルクが好きなんだなあ”くらいには思ってくれるかもしれない。

もちろん、それと、他所の国が好意でくれたものを粗末に扱って良いか否かは別問題です。その相手がどんな国であれ、悪いに決まっているw。これは、トルコとの関係云々の話ではなく、我々自身のモラルの問題なのです。

Q.BBCの世論調査でトルコの反日度が上昇しているが?

A. この調査は、正確にはどの国が好きか嫌いかといった話ではなく、ある国が世界に及ぼす影響の良し悪しについて、色んな国の人々の反応を調べたものです。その中で、かつてはトルコ人の多くが“日本は世界に良い影響を与えている”と答えていたのが、ここ数年間は否定的な反応が増え続け、遂には“悪い”が“良い”を逆転してしまった。

これこそはまさにトルコの反日感情が高まっている証であり、原因は例の“銅像事件”にあるのだ!と発想を飛躍wさせてる人がいるようなのですが、安心してください。単なる錯覚ですw。

トルコは別に反日化してないし、“銅像事件”なんてほとんどの国民は知らないでしょう。もし仮に知ったとしても、世論を動かすほどのインパクトはないw。

調査の結果をよく読めば分かりますが、トルコ人の反応は、実は日本だけではなく他の先進国に関しても傾向は同じです。どんどん否定的になっている。特に米国やフランスなどへの評価は、日本よりもはるかにひどい。その背景には、ここ最近のトルコと欧米諸国の間の軋轢があるように思えます。

トルコはこれまでEU加盟の条件を満たすため、一生懸命に経済を発展させ、また政治の民主化に努めてきました。その成果は、最近では如実に現れています。でも、EU側、特にフランスは何だかんだと細かないちゃもんをつけるばかりで、一向に入れてくれる気配がない。旧社会主義国で、大して豊かでも民主的でもないブルガリアやルーマニアの加盟がけっこう簡単に認められたにも拘わらず、です。

そればかりか、フランスは自国がかつてオスマン帝国内の民族紛争を煽った当事者の一方であったことを棚に上げ、議会で“オスマン時代末期のアルメニア人大虐殺”への非難を決議したり、クルド人問題についてもあれこれ口を出してくる。また、デンマークに端を発した“ムハンマド風刺画問題”が欧州全体に飛び火した際も、ドイツ等のメディアは国内のムスリム系住民に配慮してその絵の転載を手控えたのに対し、フランスのそれは政教分離の護持を訴え、敢えて載せる所が多かった。何かとトルコ人の神経を逆なでするような事件ばかり、起こしているわけですよ。

一方で、米国の方はイラクを侵略した際に北部のクルド人勢力を武装させて味方につけ、事実上、独立を認めたような形になっています。お陰で彼の地に逃げ込んでいたトルコのクルド人独立派に米国製の武器弾薬が大量に流入。パワーアップした独立派ゲリラが盛んに越境攻撃を行うようになり、トルコ軍を苦戦させるという妙な事態になってしまいました。

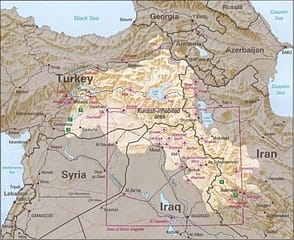

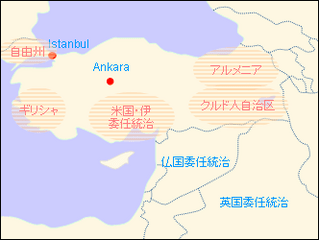

↓クルド人地帯 出典:wiki

トルコ軍としては、イラクのクルド人地帯を完全制圧して独立派を殲滅したい所でしょうが、米国は当然ながら許してくれない。 その米国はもまた、パレスチナでのイスラエルによるムスリム住民の抑圧を支持したり、また議会はアルメニア人ロビーの圧力で“アルメニア人虐殺非難決議”を通してしまったり、とこれまたトルコ人の反感を煽るようなことばかりやっている。

良く言えば高い自尊心と強力な愛国心の持ち主、悪く言えば自分とその延長たるトルコ共和国が何よりも大好きな普通のトルコ人にとってみれば、色々と耐え難い状況なわけです。しかしながら、経済発展を持続させEUに入るためにはこれらの国との関係を悪化させるわけにはいかない。そうした欲求不満が、調査の結果に反映したのではないでしょうか?

つまり、ナショナリズムが昂揚する一方で、先進国グループに対する不信感は強まっているということです。

彼らにとっては、日本もまたそうした“先進国グループ”の一国であり、ことに政治的には米国に完全に追随しているため、何かと米国と一対で語られがちです。件の調査結果も、米国や他の欧米諸国のイメージ低下の巻き沿いを受けた、と考えるのが妥当ではないですかね。

Q.だったら、どうやれば本格的にトルコの反日感情を高めることができるのか?

A.今回の“銅像事件”を国際問題に発展させようと煽っている人たちwは、トルコにおけるアタテュルクの存在を、日本の天皇とのアナロジーで捉えている節がありますね。

確かに、現在のトルコにおいてアタテュルクは民族主義と世俗主義の象徴として神格化され、そのイコンへの崇拝は義務教育によって国民に刷り込まれています。その辺りは、近代日本において天皇が果たした役割と似ているかもしれない。

でも、その内訳は全然違います。尊皇思想や血統、儒学に国学、それに神道といった前近代のリソースを効果的に利用できた天皇制とは違って、アタテュルク崇拝はトルコの実際の伝統や宗教とほとんど結びついていません。故に、実際に大衆を動員できる力は彼らが思っているほど強くはない。

本気であちらの大衆を巻き込みたいなら、やはりアタテュルクよりもイスラーム的な規範を標的にすべきでしょう。

例えばですね、日本の複数の大新聞が漫☆画太郎タッチでアッラーや預言者ムハンマドを詳細に具象化※したイスラーム風刺の四コマ漫画“ムハンマドくん”を毎日連載するとか。

これに対して、国内外のイスラーム団体は当然抗議するでしょうが、新聞社側は“政教分離”と“報道の自由”を盾にこれを突っぱねる。他のメディアも同調し、某誌で連載中の”聖☆おにいさん”でもイエスとブッダに次ぐ第三の共同生活者としてムハンマドが登場。2chでは“祭り”が発生し、ネット上には“ムハンマドくん”の二次作品が次々と出現するw。

※イスラームにおいて偶像崇拝は禁止。特に唯一神アッラーの具現化は最大級のタブー。

それが海外メディアで派手に報道されれば….地に足のついたリアルな反日感情が、まさに“燎原の火の如く”トルコ国内(というか、イスラーム世界全域)に広がっていくでしょうね。反日デモも、面白いくらいに各地で頻発すると思われます。我々がいかにアタテュルク像を虐待しようが、これと同じ反応はまず起こせませんw。

逆に言えば、“日本人はこんなにアタテュルクの銅像を大事にしている”といった話題よりも、“日本ではイスラーム化が急速に進みつつあり、毎日数百人単位で改宗が進んでいる!”みたいなニュースの方が、トルコ国民の全体的な“親日度”を上げるのには役立つのかもしれないw。

youtubeではこんな↓動画が投稿されてました。

「クルアーン(コーラン)を朗誦する日本の子供たち」

http://www.youtube.com/watch?v=l6ooVxCzstk&feature=PlayList&p=333492C576D9BBD1&playnext=1&playnext_from=PL&index=4

途中で出てくる都市の俯瞰映像が、どう見てもクアラルンプールにしか見えないのですが、多分気のせいなんでしょうw。コメント欄には、“正しき道に目覚めた日本人”を賞賛するトルコ語の熱いコメントがいくつも付いていますw。

印象に残ったものをいくつか訳してみましょう。

-------------------------------------------------------

<ハルク※のコメント>

※ハルク=トルコ語で人民の意

論評ハルク1号

素晴らしい。アッラーの恩寵のあらんことを。

論評ハルク2号

ウイグル人かもしれないけど、分からん。多分、日本人だろう。

論評ハルク3号

何と可愛らしいwww 全ての日本人にアッラーの御加護のあらんことを。

論評ハルク4号

この子らはマレー人。日本人とは関係ない。日本人の目は細いけど、彼らの目は大分違う。

論評ハルク5号

みんな、このビデオは偽者だ。どうして画面に“日本”と書き、彼らを日本人に見せかけようとしているのか理解できない。確かに、日本にもムスリムはいる。でも、この子らはマレーシア人なんだ。ABIM(マレーシア・イスラーム青年運動。マレーシアで最も組織化されたイスラーム復興主義の団体らしい)のメンバーだよ。UP主は何が目的なのかわからないけど、こういう嘘をつくのはムスリムには相応しくないぞ。

論評ハルク6号

日本にしろマレーシアにしろ、朗誦者の人種がそんなに大事なことか?要するに、みんなこの子くらいの年齢で、これほど見事な朗誦ができたかって話なんだよ。アッラーよ我らに機会をお与えください。

論評ハルク7号

日本人じゃないだろ

論評ハルク8号

その通りだ。日本人じゃない。でも、案ずることはない。将来、いつかは全ての日本人がイスラームを受容する日も来るだろうから。

論評ハルク9号

顎鬚の生え方が人によって違うように、目の細い人間にも色々いるんだよ。俺たちクルグズ人(中央アジアに住むテュルク系民族。人種的には概してモンゴロイドに属する)のことを知らないトルコの兄弟たちも、俺らを見て日本人だとか中国人だとか言うんだけどさ。この子らは、インドネシアかマレーシアあたりのムスリムの兄弟たちだな。

※この人はトルコに滞在経験を持つクルグズ人らしい。

論評ハルク10号

アッサラーム・アレイクム(イスラーム圏共通の挨拶。“貴方の上に平安あれ”の意)、兄弟たちよ。あんたのいうことは正しいかもしれない。でも信じてくれ、兄弟。米国や日本では日を追うごとにムスリムの数は増えているんだ。アッラーフ・アクバル!(アッラーは偉大なり)

-----------------------------------------------------

そんなわけで、是が非でもトルコの“親日度”を上げたいと言う人は、“先ず隗より始めよ”ということで、イスラームに改宗されてはいかがでしょう?

でもって、欧米で第二の“ムハンマド戯画事件”みたいなのが起こった際、“政教分離に対する疑義”を唱えてその何とか国の糾弾運動を行うのです。それがトルコで報道されれば、日本はやはり我らの味方だった!ということで、あちらの大衆の好感度が上がること間違いなしです。

ただ、そんなことをしてしまったが最後、もし将来、何かの拍子でイスラーム復興論者の矛先が日本文化に向けられ、例えば“萌えは神の道に反する!日本の萌えマンガ・アニメは現世から消滅させるべきだ”みたいな無茶なこと(まあ、実際にはそんなことはいわないだろうけど)を言われたとしても、論理的に文句は言えなくなりますけどね….。

しかし、そんなんで上下する“親日度”って何か意味があるんでしょうか?自分にはよく分かりません。 親日国なんて、無いなら無いで一向に構わないと思うんですが。

→まとめ(前編)に続く

前々回の記事のコメント欄で“真実の目”氏から御指摘があったのですが、ちょうど一ヶ月くらい前、トルコの複数のニュースサイトで、こんな↓記事が流れていたようです。

---------------------------------------------

「日本大使曰く:アタテュルクを知らない者は、日本人とはみなされない」 2009年5月9日

原文:Japon Büyükelçi: Atatürk`ü Bilmeyen, Japon Olarak Kabul Edilemez

http://www.lpghaber.com/Japon-Buyukelci--Ataturk`u-Bilmeyen--Japon-Olarak-Kabul-Edilemez--haberi-207474.html

日本の在アンカラ大使ノブアキ=タナカ(田中信明)氏は、ヨズガト(トルコ中西部の県)県知事からの“アタテュルクを知ってるか否か”との問いに対し、“アタテュルクを知らない者は日本大使など務まらないし、また日本人ともみなされません。アタテュルクは全ての日本人が知っています。”と語った。

タナカ大使は、ヨズガト県のボゾク大学で催された“日本文化の日”に出席するため、ヨズガト県を訪れた。最初にヨズガト県知事のアミール=チチェッキ氏を公式訪問した大使は、自身がトルコやヨズガトのことを大変気に入っていると伝え、また、日本人がヒッタイト文明が栄えた地域に特に大きな関心を示していることを説明。

“ヨズガト県もこの文明が栄えた地域の一つであり、アンカラから3時間くらいで来れる距離にあります。でも、道はあまりよくなかった。道路の整備が必要ですね“と話した。

(中略)

ヨズガト県の観光地についても説明したチチェッキ知事は、タナカ大使にアタテュルクの“大演説録”※とメフメット=アーキフ=エルソイ(1873~1936/国民的詩人にして現国歌の歌詞の作詞者)の詩集“ムハーファット(段階)”、それにヨズガト市のシンボルである時計塔の模型を贈った。

※1927年の共和人民党の党大会に於いて、アタテュルクは延べ6日間36時間にわたっる演説で一連の解放戦争と革命を総括したが、これを活字化したもの。

チチェッキ知事が“大演説録”を贈る際、大使に向かって“アタテュルクを知っていますか?”と質問したのに対し、タナカ大使は“アタテュルクを知らない者は日本大使など務まらないし、また日本人ともみなされません。アタテュルクは全ての日本人が知っています。”と語ったのだった。

大使は、その後、ヨズガト市長のユースフ=バシェルとボゾク大学長のインジ=ヴァリンリを公式訪問。市の公園でメフテル(オスマン朝時代の軍楽隊を再現したもの)と民族舞踊団の公演を鑑賞してから、昼食にはヨズガトの郷土料理である壷ケバブ(羊肉と野菜を素焼きの壷に入れ、オーブンで加熱したもの。食べるときは壷を叩き割って食べる。非常に美味。)の壷を割り、これを食した。

-------------------------------------------

大使によれば、アタテュルクを知らない人は日本人失格らしいw。

実に斬新な基準ですね。 今度、誰かから“日本人とは何だ?何を以て自他を区別するのだ?言語か?共有する文化か?それとも血統か?”みたいな面倒なことを問われたら、堂々と“そんなものは関係ない!日本人とは、アタテュルクを知る者のことだ!”と答えましょうw。

それはともかく、原文だと、ニュースの配信元の違いなのか、その箇所はサイトによって表現が2通りにわかれているようです。 直訳すると、

“Japon olarak da kabul edilemez”(日本人としても認められない)

“Japon da sayılmaz''(日本人ともみなされない)

みたいな感じですか。でも言ってることは同じですね。“日本人失格である”点は動かないw。

しかし、大使は本当にこんなデタラメを言ったのでしょうか?例のごとく、トルコ人記者の脳内で“自動変換”されたのではないか?

と思っていたら、何とトルコのネットTV“TurkNet”のサイトに、問題の場面が丸々記録された動画を発見しました。いやあ、ネットの発達って本当に素晴らしいですね。

これ↓がその動画で、

「Tanaka; ''atatürk'ü Bilmeyen Büyükelçi Olamaz, Japon da Sayılmaz'' – Yozgat」(ヨズガトにてタナカ大使曰く、アタテュルクを知らない者は大使たり得ない。日本人ともみなされない。)

http://video.turk.net/video/izle/12342/Tanaka----Ataturk-u-bilmeyen-buyukelci-olamaz--japon-da-sayilmaz-----YOZGAT/Sayfa/5/

問題の部分は[2:02]~[2:35]の間辺りに出てきます。

ちょっと文字に起こしてみましょう。

--------------------------------------------

ヨズガトの県知事:“ドゥー・ユー・ノー・アタテュルク?

タナカ大使:“わははははw、オフコースw、わはははw、オフコースw…..

ヨズガトの県知事:“ドゥー・ユー・ノー・アタテュルクww?”

タナカ大使:“わはははw、アタテュルクを知らないで…あの.、もちろんトルコ大使は、務まりません。もちろん日本人としても、務まりません。

ヨズガトの県知事:“Nutuk”(これがアタテュルクの“大演説録”です。)

通訳:”Atatürk’ü bilmeyenler burada Japon büyükelçilik görevini yapamaz. hatta Japon olarak da kabul edilemez.”(アタテュルクを知らない者は、ここで日本大使の任務など務まりません。また、日本人ともみなされません。)

タナカ大使:“はっはっはw…..(アタテュルクは)日本人全員が知っています。”

通訳:“…tüm Japonlar biliyor" .(全ての日本人が知っています。)

---------------------------------------------

何と本当に言ってたではありませんかw。こんなこと言っていいんですか?大使?

ただですね、動画を見てみれば分かるように、県知事は片言の英語を使って、明らかに冗談っぽく尋ねています。誰であれ、彼の国ではアタテュルクの顔を目にせず日常生活を送ることなど不可能(お金は全て肖像画つき)なわけで、“まさか、この国でアタテュルクを知らない大使なんていませんよね?”という意味合いを込めてボケているわけです。

で、大使は周囲の期待に背くことなくこのボケに応じ、“アタテュルクを知らない人間は大使どころか日本人も失格ですよ。それくらい、日本では知名度が高いのです“と、ユーモアといかにも外交官らしい多少のリップサービスを交えて答えている、と。

ここまでは全然普通なことでしょう。

でも、それが新聞記事になると、県知事が片言の英語を使ったとか、大使もユーモアに対してユーモアで応じているとかそういった文脈は一切省かれ、あたかも両者が真面目に問答を交わしたかのような書き方をされる。

でもって、自らの政治的主張や自尊心を満足させるのに都合の良い“アタテュルクを知らざる者、日本人にあらず”という箇所のみが抜き出され、強調される。

例の“エルトゥールル号の恩返し”の話も、大体こんな感じで生まれていったんだろうなあ…。何だか目に浮かびますよ。

今のところ、各サイトのコメント欄に書き込みはほとんど見当たりませんが、大手の新聞 “ジュムフリエット(共和国)”紙のサイトに一つだけコメントがありました。その記事の題名は、

"Atatürk'ü bilmeyen büyükelçi olamaz"(アタテュルクを知らない者は大使になれない)

http://www.cumhuriyet.com.tr/?im=yhs&hn=55396

となっていて、内容は上に訳したものとほとんど同じです。

で、コメントは、こんな↓具合。

-------------------------------------------

Ne yazık ki; Atatürk'ü bilmeyenler hükümet oluyor!

(何とも残念なことに、<トルコでは>アタテュルクを知らないものたち<=公正発展党のことを指していると思われる>が国政を仕切っている!)

-------------------------------------------

書き込んだのは世俗派の人でしょうね。

例の“銅像事件”とニュースとしての消費のされ方はまったく同じです。つまり、“日本では国民全員がアタテュルクのことを知っていて、知らない人間は非国民扱いだ。大使にもなれない。そんな国もあるんだから、お前らもっとアタテュルクを敬え!”というわけです。

それにしても、こういう報道が繰り返させれれば、トルコの世俗主義者の間でもその内、

“大陸のかなたにアタテュルク教を奉じる“親土国家”があるらしい!”

とか、

“我々は、ギリシアやアルメニアみたいな<反土>諸国とは縁を切って、日本やアゼルバイジャンや北キプロスみたいな<親土国家>とだけ付き合うべきだ!”

みたいな言説が生まれるのかもしれませんw。

もしそうなったら、“エルトゥールル号の恩返し”における元駐日トルコ大使と同様、この大使氏も“神話”の創造主の一人にされてしまうんでしょうね。気の毒なことです。

まあ、こちらは発言した現場の映像が残っている分、まだマシかもしれないんですけど….。

ネット上でも、“アタテュルク”、“銅像”等の単語で検索すれば、その手のニュースがじゃんじゃん出てきます。大手の新聞“ヒュリエット”紙のサイトで興味深い記事を見つけたので、ちょっと訳してみましょう。

- --------------------------------------------------

「アタテュルク像をめぐる衝撃的な論争」 ヒュリエット紙 2008年3月8日

原題:Atatürk heykelinde şok tartışma

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=8403345&tarih=2008-03-08

デニズリ(←トルコ西部、地中海沿岸の都市)市の共和人民党の郡支部長アリ=カヴァクが、市庁舎の前に立つアタテュルク騎馬像の、馬の生殖器の部分が公正発展党員によって切り取られたと主張。これに対してデニズリ市長であり、公正発展党員でもあるニハット=ゼイベクチは、”恥ずかしい言い分ですよ。こんなのが政治だとか異議申し立てだとか言うのなら、実に嘆かわしいことだ。“と述べた。

この論争に火をつけたのは、その日、共和人民党の建物で党の郡支部長アリ=カヴァクがマスコミ向けて行った記者会見である。デニズリ支庁の前にあるアタテュルク騎馬像は、1980年の軍事クーデター※の後、退役大佐であったアフメット=アジャルが市長を務めた時期に彫刻家タメル=バシュオール教授により製作・1981年に建立されたものだが、カヴァクは最近撮られたばかり像の写真を、報道陣に配布。以下のように語った。

※左右の政治対立による混乱に終止符を打つため、軍が介入した事件。軍政の下で秩序がある程度回復したとみなされた後、民政に戻された。この際にはイスラーム主義的な政治家も逮捕されている。退役大佐であった元市長は、もちろん世俗主義者だろう。

<ぺニスを公正発展党員たちが切り取った>

“ターバンで覆われた頭の持ち主が、今また芸術への冒涜を始めようとしています。芸術に、隠さねばならぬ部分など無いのですよ※。また、芸術家の同意を得ないで作品に手を加えることもあってはならない。公正発展党の市政は、アタテュルクが乗っている馬の性的な部分を切り取り、その痕を塗りつぶしてしまったのです。我々は、そうした芸術に対する冒涜を非難しているのですよ。アタテュルクの馬の性的な部分は、つい最近までありました。公正発展党の党員たちが切り取ったか、誰かに切り取らせたものと我々は考えています。“

※ ターバンはムッラー(イスラーム法学者、導師)の象徴。イスラームが偶像崇拝を禁じ、また人間の裸体表現に対し不寛容な点を揶揄している。

なお、裸体と芸術表現と言えば先月の“草薙事件”はトルコのメディアでも報道されたが、例の“裸で何が悪い!”という発言が誤解され、氏はあたかも“日本のスターにして、既成の社会的規範と戦うヌーディスト”であるかのように報じられた。お陰で、その記事を報じたある新聞サイトのコメント欄では、世俗主義的なネット民による草薙擁護の書き込みが相次ぐという珍現象が起きている。これについての詳細は「“草薙事件”がトルコ人から誤解されている件」参照のこと。

<こんな異議申し立てはダメだろう>

デニズリ市長にして公正発展党の党員でもある二ハット=ゼイベクチは、このような主張に応じるのを恥じたのか、当初は取材陣に対し、

“こんなことは記事にする必要無し”

と言っていたものの、後ほど共和人民党とカヴァクへの反論に転じた。自らが市長に就任した2004年に撮られたという銅像の写真を示しながら、彼らの主張を否定。

“銅像の状態に何ら違いが無いことが分かるでしょう?こんな異議申し立てはダメです。恥ずべきことと言えましょう”

と述べた。

<お笑い映画のようだ>

ゼイベクチ市長はまた2004年に市長に就任した際に、像の作者から承認を得つつ、銅像を修復。これを大理石で覆い、別の色に塗りなおしたのだと説明した。

“共和人民党の皆さんは調べてくれればよかったのに。ちゃんと調べずに、こんな滑稽な主張をしている。信じがたいですよ。まったくの喜劇だ。後世の劇作家や映画作家は、こういうのをネタにしないとね。大変面白いお笑い映画がつくれるでしょう。この一件があってからというもの、私はトルコの政治について、本当に悲観的になっています。”

とのこと。

<実はそんなにリアルではなかった>

銅像の製作者であるミマル=シナン大学の元講師、タメル=バシュオール教授はこう語る。

“銅像は私が作りました。あのアタテュルクの乗っている馬の生殖器の部分は、実はそんなにはっきりとした、リアルなものではなかったのですよ。今のと同じような感じです。2004年に像を修復するということで招かれ、デニズリまで来ましたが、その際にも自分で調べている。今日、馬の性的な部分が切り取られたとか言っていた人は笑えますね。馬のアレはそんなに大きいものではない、と言っているのです。私の作った銅像を政争の具にしようとしている連中には、ぜひ文句を言いたいですね。“

--------------------------------------------------

その記事には、銅像の写真もついていました。ちょっと引用するとですね、

↓問題の騎馬像の写真

↓“公正発展党員に切り取られた”とされる馬の生殖器の部分

ちゃんとあるじゃないですかw。

まあ、本物の馬のその部分はあまり注意してみたことがないので、“いや、断じて途中からちょん切られている!”と言われたら何ともいいようがないですが。作者自身が元々そういう風に作ったと言っている以上、こういうものなんでしょう。

しかし、こんなことを言い出した世俗派=共和人民党の人たち自身も、本心では恐らく馬のイチモツなんてどうでもよかったに違いありません。

彼らの目的はあくまで、

1. 公正発展党員である市長をアタテュルクに対する“不敬罪”で追い落とすこと。

2. 公正発展党を国内各地でアタテュルク像を破壊しているイスラーム過激派のイメージと結びつけ、世間に対し“公正発展党の天下が続けばいずれはイスラーム全開になり、具象芸術や性的表現が一切禁止のサウジみたいな社会になりますよ!”というネガテイヴ・キャンペーンを行うこと。

の二つにあったのではないかと思われます。

もし馬のイチモツに問題が無ければ(というか、実際無かったんだろうけど)、他に何か銅像がらみの“不敬罪”のネタをこしらえたのではないでしょうか。 例えば、ニュースサイト”haber⑦”で報道された、この↓事件のようにです。

-----------------------------------------------------

「アタテュルクの像、本物に似ていないと反発を受ける」 2006年11月8日

原題:Heykeli Atatürk´e benzemiyor isyanı

http://www.haber7.com/haber/20061108/Heykeli-Ataturke-benzemiyor-isyani.php

サムスン県のガーズィ市(黒海沿岸の都市)で、市庁舎の入口に建立されたアタテュルク像が本物に似ていないとして、共和人民党の党員たちが反発している。銅像の作者は、ちゃんと似ているといって自らの銅像を擁護。

↓このニュースに添えられていた写真。 何だこれはw

(解放戦争の際アンカラの独立派に合流するため、イスタンブルを脱出した)アタテュルクが最初に上陸した都市であり、また、その名がガーズィ(←元来はイスラーム聖戦士の称号。現代では“解放戦争”の従軍者への敬称として使われることが多い。)=ムスタファ=ケマルに由来するにもかかわらず、市内にそれに相応しいアタテュルク広場が存在しないことに苛立っていた(公正発展党所属の)シュレイマン=カルドゥルム市長は、郡内の著名な彫刻家、ギョクハン=イェルリカヤにアタテュルクの銅像製作を依頼した。

六ヶ月の後、依頼されていた銅像は完成した。しかし、それを見た者の多くが本物のアタテュルクに似ていない、と不満をもらしているのだ。共和人民党に属する市議会議員たちは、銅像が似ていないことに反発を示し、この問題を市議会で議論。銅像の交換を求めている。

市長であるシュレイマン=カルドゥルムは、この件について調査し、もし似ていない場合は他の像と交換すると述べた。作者はといえば、共和人民党がその像を嫌っていることに驚いており、“断じて彼らと争うつもりだ”と述べている。

(以下、上の騎馬像事件と同じような展開なので省略)

------------------------------------------------

銅像に適当な問題が見つからなければ、ただ“似てない”と言えばいいのかw。これはひどいw。

で、何故似てないかと言えば、きっと、“公正発展党の市長はイスラームがかってて、アタテュルクへの尊崇の念が足らないからだ。それが銅像の出来にも現れてるんだ”とか。そういう話になるんでしょう。別に市長が自分で作ったわけではないんですが。

彼らは本物のアタテュルクを見たことがあるんですかね?w以前に挙げた絵葉書を見ても分かるように、普通の雲とか山の形からも自然にアタテュルクを連想できるくらいコアなアタテュルク主義者であれば、細かい造形の違いなんて問題にならないはずだけどw。

でも、多分そんなのどうでもいいんだろうなあ。彼らにとって、アタテュルクの銅像なんていうのは所詮は“政争の道具”に過ぎないわけで。

気の毒なのは、この像の作者ですね。なまじ共和人民党と公正発展党の抗争に巻き込まれてしまったばかりに、下手したら“議会の進行を止めるくらい、似ても似つかないアタテュルク像を作ってしまった彫刻の先生”として、地元で延々と語り継がれることになるかもしれないw。

→(11)につづく

このような社会的不満に対して、世俗主義者たちは少しでもイスラーム復興を求める人々については“反動”あるいは“遅れた人たち”として、クルド独立派に対しては“反土的な外国(古くは英国、後にはソ連、最近だとアルメニアとか)の手先”もしくは“テロリスト”として、切り捨ててきました。教育が普及して誰もが“アタテュルクの正しい教えを”学べば、そういう“間違った人たち”は勝手に消えていくものと考えられたわけです。実際には、そう簡単な話ではなかったんだけども。

前に少し触れましたが、トルコの社会というのは、日本など比較にならないような格差社会です。国全体で言えば“西高東低”‐欧州に近い西部は豊かで東部は貧しいのですが、社会の上層と下層の差も、特に大都市では凄まじい。で、世俗主義の支持者というのは一般に西部の都市部に集中していて、それも中の上より上の階層の人たちが多い。職業で言えば軍人や官僚、教師、法曹関係や医者など。これまで共和国を支え、かつ社会を牛耳ってきたのは、そうした世俗主義者たちなのですよ。

彼らの日常生活におけるイスラームの影響は薄く、ものの考え方もは西欧人のそれと大して変わらない。中でもエリートは、外国語にも堪能です。日本ではあまり知られていませんが、彼の国の№1と№2の大学では、授業は全て英語でやってたりします。図書館も英語の本ばかり。その手の大学に入るための名門高校なんかでも、主要科目の授業は英語でやる所が多い。階層が違うと、教育に用いられる言語まで違うわけです。日本から企業の駐在とかで彼の地に行ってる人たちが接するのは、専らそういうトルコ人かもしれません。

彼らは、一般にトルコが“中東”や“アラブ世界”と一括りにされるのを非常に嫌がります。ちょうど、日本人の多くが中国人と混同されるのを嫌がるように。そのためか、外国人(特に欧米人)に対して自国の歴史や文化を説明する際は、なるだけ“世俗主義的に”イスラーム的な要素を除けて語るのが常ですかね。

でも、実際にはそんなの無理ですからw、しばしば珍妙な話になりがちです。それが“正しい解釈”だと信じ込んでいる彼ら自身はまあ、仕方がないとしても、第三者である我々外国人が100%真に受ける必要なんてまったくないでしょう。

と思ったのは、ネットを徘徊中に、たまたまこういう↓記述を見つけたからです。

http://blog.goo.ne.jp/sekai-kikoh-2007/c/274958be1197b4b37f1fbdc204dc88e2

※写真はトルコ国旗。第一次大戦後、トルコは国土を失った。ムスタファケマル(アタチュルク)率いるトルコ軍はギリシャとの独立戦争中、チャナッカレで野営をしていた。夜、兵士たちの流した血でできた血溜まりに、三日月と星が映っていた。アタチュルクはそれをみて、「彼らの流した血を決して無駄にはしまい」と心に誓い、独立後の国旗に決めたといいます。三日月でもイスラム教とは関係ありません。

いやあ、すごいですね。あたかも、“ユニオン・ジャックには十字架っぽいのが混じってるけど、キリスト教とは一切無関係なんだからね!”と言うがごとしですw。

それと、ちょっと細かいことを言えば、ギリシアとの解放戦争中、チャナッカレは戦場にはなっていないはず。多分、この人は第一次大戦中の“ゲリボル(ガリポリ)半島攻防戦”と勘違いしているのではないでしょうか?だとしても、おかしな話なんですけどね。

というのも、この時のムスタファ=ケマル(アタテュルク)はオスマン帝国の軍人であり、戦っていた相手はギリシア軍ではなく英豪仏の連合軍でした。今の共和国はあんまり関係ない。

現在のトルコ国旗はこんな↓感じです。

出典:www.learntoquestion.com/.../zana/photo.html

で、この↓写真は1914年、オスマン帝国が第一次大戦に参戦した際に、当時の帝国最高位のイスラーム法官、シェイヒュル・イスラーム(イスラームの長老)が英露などの協商国に対するジハード(聖戦)を宣言している場面の写真なのですが……

出典:http://www.manorhouse.clara.net/book2/chapter18.htm

国旗のデザインは今のとほぼ同じです。この写真は白黒なのでわからないですけど、この頃も色は赤地に白抜きですね。トルコ共和国は、とりあえず国旗に関してはオスマン帝国のものを引き継いでいるわけです。

三日月が、どうしてオスマン帝国のシンボルとして使われるようになったかには諸説がありますが、いずれにしても、正統のカリフを擁したイスラーム国家の旗印でした。それが西欧やイスラーム世界各地に伝播して“三日月=イスラームの象徴”となり、各国の国旗や“赤新月社”のマーク、モスクを示す地図記号などとして広く使われているようになっているのは紛れも無い事実です。

そうした経緯を思えば、現行のトルコ国旗はイスラームと無関係だなんていうのは、いかに無理があるか分かるでしょう。

“世俗主義的解釈”の別バージョンには、“オスマン帝国旗=トルコ共和国旗”の連続性を認めたものもあります。確か“古代マケドニアのフィリッポス二世が月と星の明りを頼りにビュザンティオン(現イスタンブル)を攻略したのがきっかけでそのシンボルが月+星となり、それがビザンツ帝国→オスマン帝国→トルコ共和国の国旗へと受け継がれてきた。故にイスラームとは無関係だ!”みたいな話でしたかね。

でもですね、これまたユニオン・ジャックを例に取れば、“十字の意匠はキリスト教が生まれる以前から世界各地にも大ブリテン島にも存在したものである。ゆえに、十字=キリスト教に由来しているとは限らない!ユニオン・ジャックとキリスト教は無関係だ!”とか言われたら、どうですか?何をそんなに無理してるんだ?って話になるでしょう?

我々はトルコ国民ではありませんから、こういうお話の背後にある“何が何でもイスラームとは無関係にしたい”というイデオロギーにはもっと敏感になった方がいいと思うんですよ。

実は、アタテュルク自身もこのいかにもイスラームっぽく、オスマン時代を引き摺ったような旗を嫌っていたという話があります。それで、共和国成立後は新生トルコにふさわしい新たな旗を模索していたのだとか。昔読んだ新聞記事だと、その代替案として有力だったのは、“古代に中央~北アジアに存在した遊牧帝国、突厥のカガン(首長)らが好んだ青の色を下地に、トルコ民族の象徴である狼を描いたもの”だったそうで….。

まさにこんな↓旗でしょう。

出典:www.crwflags.com/fotw/images/t/tr!goktk.gif

確かにイスラームのイの字も感じられないけど、どっかの球団旗みたいですねw。空軍の戦闘機なんかは、翼にこの狼マークが付くのか?あと、サッカーの欧州選手権で、スタジアムをこの狼の旗が埋め尽くすとか。w

それはそれで面白いかもしれませんが、やっぱり今の新月旗の方がいいかな。とりあえず、アタテュルクが思いとどまってくれて、よかったかもしれませんw。

大分話がずれましたが、何を言いたいかと言うと、世俗主義者とそれ以外の対立には社会内や地域ごとの経済格差も絡んでいるということです。地方の農村、特に東部の方や、主に地方から流入した人々からなる都市部の中く下層の人々の間ではイスラームの影響は強い。現在、クルド人の独立運動が問題になっているのも東南部の方です。

トルコ人の中には、上述の英語で授業をやるエリート校について、“非愛国的で怪しからん”と批判する人がいるのですが、彼らはまだトルコ語で義務教育が受けられる分、恵まれていますよ。何せ、あの辺のクルド人たちは、今に至るまで自らの母語で教育を受ける権利すら得ていないわけで。

で、困ったことに、世俗主義者たちは(一部の共産主義者などを除けば)、この手の格差の問題については、概して無関心でした。殊に、クルド問題について何か尋ねようものなら、たいてい“今の国境線はアタテュルクが決めたものである!”で終了ですね。取り付くシマも無い。

トルコ全体の人口比でいえば、“世俗派<それ以外”ですから、今までイランのアレみたいな革命が起きなかったのが不思議に思えるのですが、これは、アタテュルク以来の世俗主義の番人を以て任ずる軍部が、常に世俗主義体制の側に付いてきたからでしょう。共産主義者やイスラーム主義的な勢力が政治的な力を持ち、現体制が脅かされるたびに、軍はクーデターを起こしてはこれを潰してきたのです。

あと、“このまま世俗主義路線を突き進んでいれば、いずれはEUに加盟できて生活も楽になるだろう”、という人々の期待もあったのかもしれません。

だからまあ、EUが何だかんだと難癖をつけてトルコの加盟を認めなかったり、あと、ここ10年近くの間に政治的な民主化が進んで、軍が簡単に政治に介入できなくなった現状においてはですね、選挙で世俗派の牙城である共和人民党が全然勝てなくなったり、イスラーム志向の強い公正発展党の大統領が登場するのも、けっこう自然な流れだと思うのですよ。

2年前の選挙で公正発展党が大勝したとき、欧米や日本のメディアの一部はこの事態をあたかも“イスラーム原理主義の勝利”であるかのように報じたものですが、ああいうのは世俗主義者のプロパガンダに乗せられすぎです。実際の正発展党は別にイランやサウジみたいな国を目指しているわけではないし、EUへの加盟交渉もこれまで通り続けている。基本的に世俗国家の枠を維持しつつ、イスラームも容認する中道右派政党と言った方が正しいように思えます。

いかに人とか地域によって差があるとはいえ、この八十数年の間にトルコ国民の世俗化は十分に進んでいるわけで、いくらかイスラーム的な要素を容認したところで、社会が一気にオスマン時代に戻ることなんてあり得ないでしょう。

ところがですね、世俗主義者たちは断固として公正発展党みたいなのは容認しません。自分らが考える政教分離、つまりイスラームを徹底排除した状態でしか近代国家は存在し得ない、と堅く信じて疑わないらしい。何故なら、“アタテュルクがそう言った”からです。

トルコをめぐる国際環境も社会の内訳も八十年前とは大分変わっているはずなのですが、そういうことは気にしない。もし現在にアタテュルクが生きていれば、現状を冷静に判断して、もっと柔軟に戦略を組んだんじゃないか?と思うのは自分だけですかね。

従来であれば、イスラーム志向の政党が政権を握ろうとすると、決まって軍部が介入したものですが、今回はそういうこともありません。何しろクーデターでも起きようものなら、欧米諸国に“未だ不安定で非民主的な国家である”との烙印を押され、念願のEU加盟が遠のくのは確実です。せっかく入った外資も逃げてしまう。昔とは違うのです。

つまる所、アタテュルク以来のイデオロギーに固執する世俗主義者=共和人民党の支持者は、国内の“民主化“が進めば進むほど、じり貧になりつつあるのが実情なんですよ。頼みの軍も動けない。だからといって、クルドやイスラームと融和するつもりもない。困った彼らはどうしているかというと、最近では自らのイコンであるアタテュルク像を、本当に”イコン”として政治的に利用しているようなのです。

具体的にどうするかというと、公正発展党の関係者がアタテュルクの銅像などに対して行った些細な粗相を見つけ出しては(あるいは捏造しては)“不敬”だとして騒ぎ立て、同時に“公正発展党”=世俗主義の否定者=“イスラーム原理主義団体”だというネガティヴ・キャンペーンを行っているという.....。

何だか末期的ですね。

→(10)につづく

→(7)からの続き

解放戦争の勝利と共和国の成立後、トルコでアタテュルクが主導して行った革命というのは、一言で言えばトルコの非イスラーム化であり、“脱回入欧”でした。トルコ語で“世俗主義”を意味する“ライクリック”はフランス語“ライシテ(宗教からの独立)”から借用したと言われますが、当初はアラビア語による造語“ラー(非)・ディーン(宗教)”という、もっとミもフタもない言葉が使われる予定だったとか。

その当時、オスマン帝国の旧領であったアラブ地域はことごとく列強の植民地もしくは半植民地となっていました。イスラーム圏の他の地域も同様。解放戦争に勝利してギリシアやアルメニアの干渉軍を駆逐したことで、どうにか小アジアは確保しているとはいえ、いつまた列強の侵略を受けるか分からない状況です。

↓“解放戦争”前のトルコの状況 出典:www.geocities.jp/.../<WBR>522Doubayazit/P01.htm

徹底した合理主義者にして、また現実主義者でもあったアタテュルクにとってみれば、“イスラームへの固執=アラブ世界その他との共倒れ”としか考えられなかったに違いない。この辺りは、幕末この方、似たような歴史を辿ってきた日本人には理解しやすいでしょう。

1920年代、日本は非欧米世界で自力で近代化に成功した唯一の国であり、アタテュルクが日本の例“も”参考にしたというのは確かに事実です。でも、新生トルコが具体的に国造りの手本としたのは、フランスの共和制でした。今の“政教分離”も、元ネタはそちらから来ています。

ただ、フランスだとカトリックの教会組織が目に見える形で存在し、政治と宗教をどこで分けるかある程度明白なのに対し、イスラームの場合は社会における政教の境は極めてあやふやです。 そのために、トルコでの“政教分離”では単に国家機関のみならず、社会のあらゆる公的な場面からのイスラームの追放をもたらしたのでした。

それに加えて、“宗務庁”を通して国家が宗教を管理する制度も整えられます。彼の国で見かけるムッラー(導師)たちって、実は“国家公務員”なのですよ。だから、厳密に言えば(というか、言わなくても)、今のトルコでは政教は“分離”していないということになります。

とはいえ、当時の(というか、今も)国民の大部分は敬虔なムスリムです。いかに解放戦争の英雄であるとはいえ、そのような改革をいざ実行するとなれば、一斉に反発を受けるのは必至。そうした反抗を防ぐと同時に、彼らのムスリムとしてのアイデンティティを相対化するために社会ぐるみで編み出された壮大な“ネタ”というかイデオロギーが、“トルコ民族主義”でした。

民族としての“トルコ人意識”は既にオスマン朝時代の末期には知識人の間に流布していたわけですが、これを政策として小アジアの一般人の間に普及させようとしたのは、やはりアタテュルクが権力を掌握してからの話だと思います。

現在のトルコのある小アジアは、歴史上様々な民族が住んできた地域ですが、トルコ共和国の成立当時、最も多かったのがトルコ語を話すムスリムたちでした。血統から言えば、彼らは1000年ほど前に中央アジアから移住したテュルク系の遊牧民に、長い時間をかけて言語的に同化していった先住民(ギリシア、アルメニア、アルバニア、クルド、アラブ、イラン、スラヴ、カフカス、その他の諸民族)だと言われます。

彼らを“国民”として一まとめにする紐帯に“宗教”が使えない以上、もう一つの共通の要素である言語に着目するしかない。というわけで、とりあえずトルコ語を話す人々は誰でも、中央アジア出身の共通の祖先を持つ“トルコ民族”ということになったのでした。

しかし、その“トルコ民族”はイスラームを凌駕するほど凄いものでなければなりませんでした。じゃないと、誰もムスリムを辞めてまでトルコ民族になろうなんて思わない。

そこで、トルコ民族の偉大さを証明するための歴史の編纂が行われ、突厥やンゴル帝国(当時のトルコでは、モンゴル人もトルコ人に認定されていた)の存在など、イスラーム化以前のトルコ民族の業績が、西欧での東洋学の成果を利用して“発見”されました。 また、セルジューク朝やオスマン帝国などは、巧みにイスラーム的な要素は抜いて、“トルコ民族の国家”であるとされたのでした。今の中国で、清朝があたかも“漢民族の国家”であったかのように教えられているのと似ています。

というか、当時の歴史の教科書の記述を読んでいると、ほとんど全人類の文明の源はトルコ民族であるかのような勢いであり、某国の”ウリナラ史観”が子供だましに思えるほどですね。最近のはまあ、大分まともなんですが。

つまり、歴史上そういった大帝国をいくつも建設してきたトルコ民族は元来優秀な民族なのであり、その活力を奪い、停滞をもたらしたのはまさにイスラームという宗教に他ならない。ゆえに、共和国政府の進める“脱回入欧”政策は、それ自体が本来の民族性に立ち返るものなのだ!みたいな国家にとって都合のよい歴史観が、義務教育に普及によってどんどん刷り込まれていったわけです。

あと歴史と同じく、新たに共和国の公用語となった現代トルコ語も、まず文字がアラビア文字からラテン文字に置き換えられ(アラビア文字は確かに母音の多いトルコ語には不向きですが、現代ウイグル語のそれのように、表記法を改良すれば使えないこともない)、さらに“純化”と称してアラビア語やペルシア語由来の言葉は削られ、どんどんトルコ語固有の語彙やそれらを組み合わせて作られた新語、もしくは西欧語からの借用語に置き換えられていきました。その作業は今なお日々続けられていますが、これも最大の目的はイスラームの影響力を低下させることにあったわけです。

でもですね、そういうイデオロギーを理解するにしても、ある程度は教養の下地が必要です。共和国が成立した頃のトルコの文盲率は9割以上と言われており、国家による義務教育は存在しませんでした。そうしたものが普及し、各々の人間が自発的に国民意識を持つまでには大変な時間がかかる。急には定着しません。その間に列強に攻め込まれたり、またイスラーム主義者が蜂起して共和国を転覆させでもしたら元も子もない。

ということで、政府が取った苦肉の策が、トルコ民族主義の具現化した存在としてのアタテュルクの神格化であり、その肖像を“イコン”として利用することでした。 至る所に銅像とか胸像が建てられ、“これは有難いわれわれの指導者なのだ。理屈はいいから、とにかく無条件に敬いなさい!それと、政府のやることはこの人の命令なのだから、何でも従いなさい!”というわけです。

先に挙げた写真のように、その崇拝の仕方が宗教じみているのは、競争相手がイスラームという非常に強固な体系を持った一神教である以上は、当然のことなのでしょう。

この辺りは、明治期の廃仏毀釈とか、国家神道と天皇が日本の国民統合に果たした役割によく似ているかもしれないのですが、神道とか天皇自体は少なくとも日本土着のリソースであるのに対し、神格化されたアタテュルクの方は革命や解放戦争での活躍に権威が由来していますから、その性格はやはりレーニンや毛沢東の場合に近いのかもしれない。

ちなみに、アタテュルク当人は生前、自らの銅像があちこちに建てられるのをあまり好んでいなかったという話ですが、仕方がなかったのでしょうね。

そうやって、義務教育が整備されるにつれて、国民の間にトルコ民族主義とアタテュルク崇拝は広まっていくのですけど、どうしてもそこから零れ落ちる人々がでてきます。

一方は、社会からのイスラーム排除に納得できない人たち。オスマン帝国の時代には、開明的な知識人らによって、西欧文明とイスラームの融合は長らく模索されてきました。世界の趨勢上、近代化=西欧化は不可避とはいっても、イスラームか欧化か?の二者択一しかないのか?と、アタテュルクの単純欧化主義に反発した人たちもいたわけです。

また、“解放戦争”に参加した一般人も同じく不満を持つ人々がありました。共和国の正史では、“解放戦争の参加者は、戦っている内にどんどんトルコ民族としての自覚が目覚めていった”みたいな話になっているのですが、そういうのは後付けの説明であって、実際には彼らの大半は“異教徒の列強やギリシャ人からムスリムの生活空間を守る”ために戦っていたといいます。現に、当時のトルコ国民軍の側も、なるだけ多くの住民を動員するために、“ムスリムの地を守れ!”といった宗教っぽいレトリックは頻繁に使っていましたし。“せっかく異教徒を追い出すため戦ったのに、何で自ら異教徒みたいにならんといかんのだ”という感じだったようです。

もう一方は、もともとトルコ語を母語としないクルド人(現在総人口の3割近くを占めると言われます)などの少数民族です。彼らも解放戦争では基本的に“信仰を守るために”トルコ国民軍と協力して戦ったはずなのに、後には国家の側から“世俗化”+“民族的なトルコ化”という二重の圧迫を受けることになりました。

こうした人々は、共和国の初期に反乱や政治運動を起こしたりしましたが、いずれも武力により鎮圧されてしまいます。

しかし、社会の底流に流れる怨念は解消されることなく、クルド人のそれは民族主義や共産主義と結びついてPKK(クルド労働者党)の独立運動となっていきます。その中で、トルコ民族主義と共和国の象徴であるアタテュルク像は、しばしばその攻撃の対象となりました。

PKKのゲリラが各地でアタテュルク像を破壊している話は、以前に訳した新聞記事に出ていたとおりですが、世俗主義に不満を持つ人々もしばしば今時の過激なイスラーム主義に影響されて暴発、アタテュルク像にちょっかいを出しているようです。

大手の新聞ミリエット紙のサイトに、こんな↓記事がありました。

-----------------------------------------------

「シャリーア主義者※による学校への破壊行為」 ミリエット紙 2006年1月6日

原題:Okullara şeriatçı saldırı

http://www.milliyet.com.tr/2006/01/06/son/sontur05.html

※シャリーア=イスラーム聖法の総称

イズミル(トルコ西部の大都市)のブジャ郡にある3つの学校で、壁にシャリーア主義的なスローガンが書きなぐられ、アタテュルクの胸像にペンキがかけられているのが見つかった。

“我々はシャリーアを求む。これは我らが権利である”

“滅びよ、共和国!シャリーア万歳!”

“世俗主義に死を!”

“自分がムスリムだと言えるのは、何と幸福であることか!”(←アタテュルクの言葉である“自分がトルコ人だと言えるのは、何と幸福なことだろうか!”を皮肉っている)

などといったスローガンには学校の管理者により上からペンキが塗られ、消す努力がなされたのだった。

ギョクス街区、ハトボユ大通りにあるシェリフ=ティクヴェシュリ小学校とその近くにあるイルファン=ナーディル小学校、それにアフメット=ヤサヴィー高校におけるシャリーア主義者の破壊行為は、朝方に明らかとなった。

早朝、学食を開けるためにイルファン=ナーディル小学校にやってきたネジャティ=スルラルは、建物の壁に“我々はシャリーアを求む。これは我らが権利である”なる文言が書かれているのを見つけ、学校の管理者に報告。学校からの通報を受けて捜査に乗り出した警察は、シェリフ=ティクヴェシュリ小学校とアフメット=ヤサヴィー高校からも同じような通報を受けたのだった。

”スローガンは同一人物によって書かれた模様”

対テロ局、公安局、そしてブジャ郡警察の捜査官らは、3つの学校とその周辺で捜査活動を開始。赤と緑のペンキが用いられた破壊行為では、正体不明の何者かによってイルファン=ナーディル小学校にあったアタテュルクの胸像に赤いペンキがかけられ、台座にあった“トルコ人よ!学び、努力し、そして信じよ!”いう言葉の上にもペンキがかかっていた。学食の壁には“我々はシャリーアを求む。これは我らが権利である”、集中暖房管理室の壁には“世俗主義に死を!”、校庭にある泉には“滅びよ、共和国!シャリーア万歳!”と書かれていたことが明らかになっている。

↓写真:”滅びよ、共和国!”、”シャリーア万歳!”

狼藉者たちは、同様に近くのシェリフ=ティクヴェシュリ小学校の入口のところにあったアタテュルクの胸像と“自分がトルコ人だと言えるのは、なんと幸福なことだろうか!”と書かれた大理石の石盤をペンキで汚してから、“自分がムスリムだと言えるのは、なんと幸福なことだろうか!と書き足した。彼らの最後の標的は693/6通りにあるアフメット=ヤサヴィー高校だった。ここでもまた、アタテュルクの胸像と碑文の上に赤いペンキが塗れらたのだ。

↓アタテュルクの胸像と”ムスリムだと言えるのはなんと幸福なことだろうか!”

これらの学校で指紋や証拠品を調査した警察は、落書きが同一人物によって書かれたことを明らかにした。警察の捜査官による調査の後、3つの学校のアタテュルクの胸像は清掃され、壁に書かれた落書きは上からペンキで塗りつぶされた。警察は、一連の事件の犯人を明らかにし、逮捕するために捜査を続けるとしている。

--------------------------------------

ひでえ.......

→(9)につづく