13仏の来迎図の下描きと、

色鉛筆で着色された13仏。

先日来の課題(900㎜×1500㎜)を家でコツコツと制作、

途中段階ではあるが教室に持参されお披露目された。

大作が完成に近づいている。毎日、空いた時間を利用し励んでおられる。

着色されている方は80歳半ば。いまは、毎日和紙に向かうのが楽しくて、

と嬉しそうにおっしゃる。

皆さん、楽しんで描かれている。

その気持ちが仏画の顔や姿に現れている。

紙の中から仏様が語りかけつくるようである。

13仏の来迎図の下描きと、

色鉛筆で着色された13仏。

先日来の課題(900㎜×1500㎜)を家でコツコツと制作、

途中段階ではあるが教室に持参されお披露目された。

大作が完成に近づいている。毎日、空いた時間を利用し励んでおられる。

着色されている方は80歳半ば。いまは、毎日和紙に向かうのが楽しくて、

と嬉しそうにおっしゃる。

皆さん、楽しんで描かれている。

その気持ちが仏画の顔や姿に現れている。

紙の中から仏様が語りかけつくるようである。

仏画曼荼羅アート11月講座は「○△□」制作を各教室共に行った。

この課題は、先週末の箕面教室を最後に終了。

来月からは通常の仏画と般若心経の課題に取り組む。

各教室共に楽しんでいただけたように思う。

最初はちょっと不思議な図形を

墨で描くことに戸惑いもあったようだ。

しかし、図形の意味を理解することによって

思いの変化が見えてきた。

色不異空空不異色 色即是空空即是色の

理解も自然に深まったような気がする。

一昨日は泉佐野、昨日は明石教室と続いた。

各教室とも「〇△▢」と「色即是空空即是色」を墨で表現するチャレンジをした。

講座のルーティンとして、まず生徒さんと一緒に般若心経を読経している。

そして呼吸法を10分程度する。呼吸を意識し整える所作である。

それから進んでいる課題を皆さんに披ろうし合い、次のステップに進む。

先月は、心の体操として、どの教室も「〇△▢」を墨で画いていただく筆あそびした。

いつもと違う内容だったので生徒さんたちも楽しまれたようである。

昨日の明石教室では、私も一緒に画いてみたが、なかなか思うようにはいかなった。

まぁ、楽しく画けたので、恥ずかしながらアップしてみた。

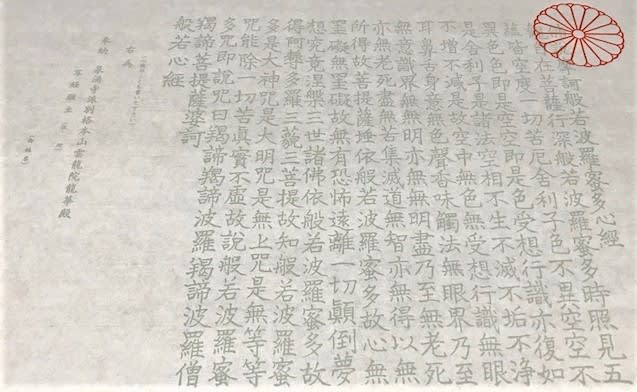

好きな写経場「雲龍院」。京都 東山奥座敷にある御寺泉涌寺の別院である。いつもは本堂が写経場ではあるが、その日はひんやりした空気を感じる霊明殿だった。

雲龍院では写経をする前に、香辛料や生薬にも使われる、乾燥させた丁字(ちょうじ)のつぼみを口に含み、そして、けがれを除くとされている塗香を手に塗る。さらに少量の酒水(清水)を頭にふってから始める。

写経する時に使用する机は、後水尾天皇によって寄進された机をいま現在も使用されているというから精神的高揚がみなぎってくる。

香を含み、手を清め、そして朱墨で般若心経を写す。用紙には菊の御紋が刷られている。

静かな時が流れ、心も体もすべてが整えられていく。

書き終えて、霊明殿をでると、色がつき始めている紅葉や楓が風に揺られていた。

臨済宗の寺院を訪れると、書院などに「○ △ □」と書かれたお軸をよく見かける。

お寺と、これらの図形がどのような関係性があるのか不思議に思っている人も少なくないはずである。

人間に例えていうなら、生まれた時はまん丸く無垢な状態から歳を重ねるごとに角ができ、さらに角が増えていく。それがこの図形で表現されているという。

△、□が「色」なら○は「空」となる。般若心経の真髄「色不異空 空不異色 色即是空 空即是色(色は空に異ならず、空は色に異ならず、色は即ちこれ空なり、空は即ちこれ色なり)」ということになる。

この世のすべては実体のあるものばかり。しかし、実体のあるものを解体、分解していけば、辿りつくところは「無(空)」に近づく。

その図形を思うがままに書いてみた。○から始まり、何十年の間に□以上の角が備わった。いずれ○で終わると思うが、書きながらなかなか角が落ちてない今の自分が見えてくる。