31日、京都八坂神社で、鳥居に大茅輪を設け、参拝者はこれをくぐって厄気を祓い、また「蘇民将来来之子孫也」の護符を授かる「疫神社夏越祭」の行事をもって今年の祇園祭は幕を下ろす。3年ぶりに復活した山鉾巡行で夏の京の街は盛り上がった。

京のまつりにかぎらず、これからは盂蘭盆会(うらぼんえ)が各地で行われる。

京都・袋中菴の「幻の花写真集より」で紹介した挿花は今回で最後になる。何回かに分けて、秋の花からスタートし、今回の夏の花々で締めくくる。その最後に登場するのが、盛夏を彩る涼しげな花々と、その設え。楽しんでいただければ幸である。

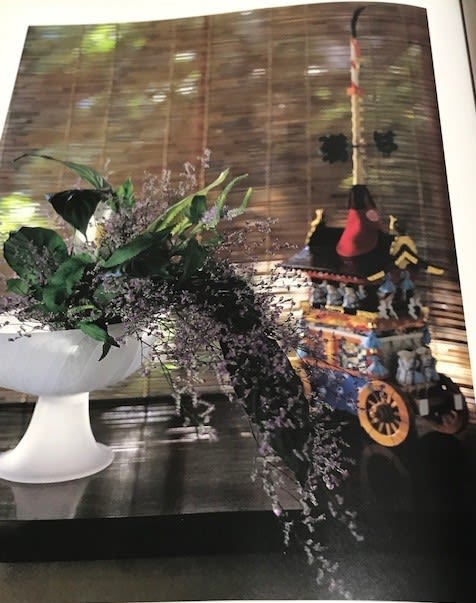

まず、最初の一瓶は「囃し花」。すだれの前に飾られた祇園祭の山鉾の横に、レースガラスコンポートに虎の尾、葉蘭、そしてブルーファンタジーが暑気祓いを兼ね祭りの原点である神仏への供養に、と飾られた。

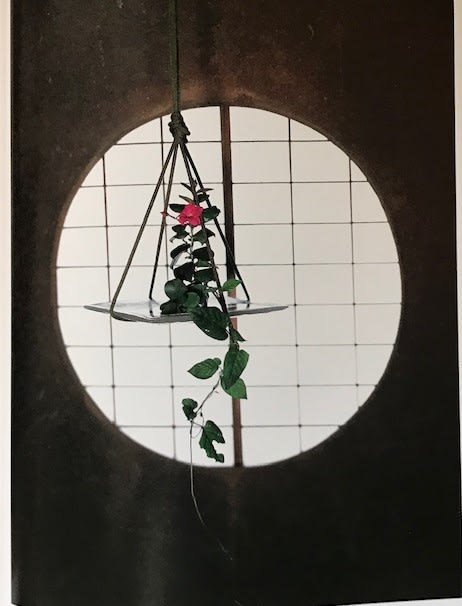

「円相の花」。夕方、円窓に吊ってある花が揺れている。外は涼やかな山からの風が吹いているのだろう。円窓に照らされ蔓桔梗(つるききょう)が仏像に見えてくる。

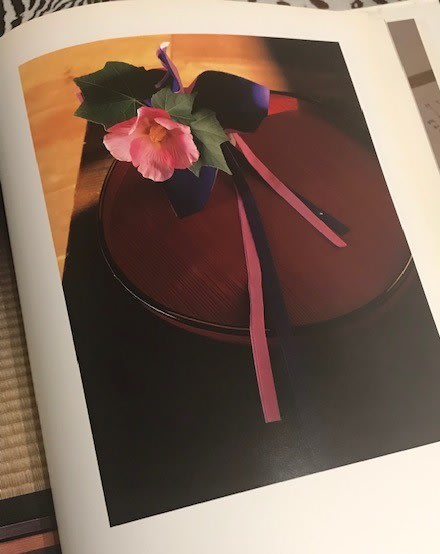

夏の盛りに、森羅万象のすべてに宛てた、夏に生かされている自身を流し帯に見立てた文のようにも見える。「心尽くし花」。

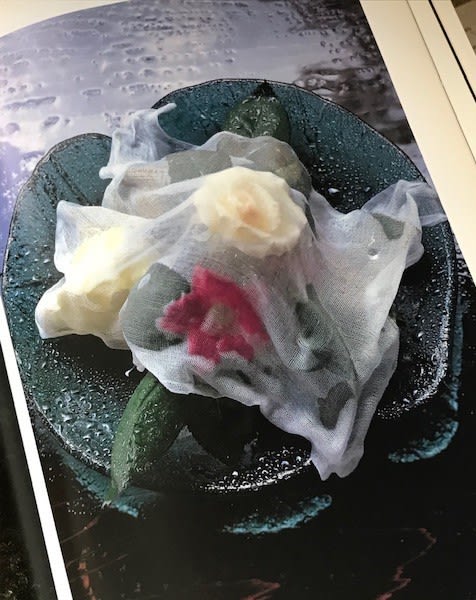

夏の涼感を味わうのは花そのモノを生けるだけでなく、花器やちょっとしたモノを使い、より涼しげに見せるのもステキ。「露の花」と称し、ガラス皿にのせた花の上にガーゼ、それに冷たい水をかけてみると妙な涼しさが楽しめる。

「来駕の花」として、庭先の日陰に置いた桶に入れた花が来訪した人を迎える。迎える人の心涼やかなおもてなしいである。五月梅と楓に、桶が見事に組み合わさり涼感をそそる。

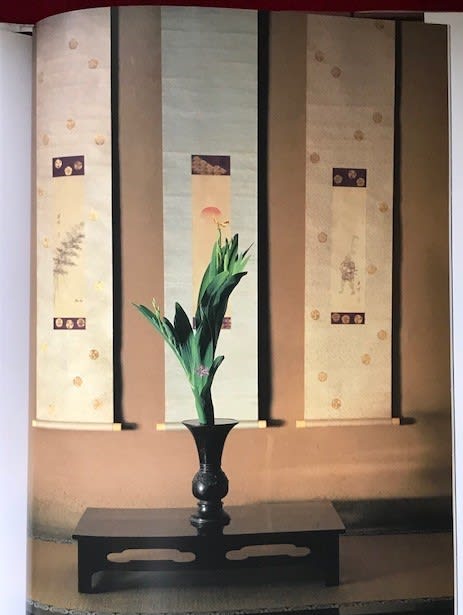

「祇園まつり」。祇園祭に欠かせぬ神や御霊に捧げる花、檜扇(ひおうぎ)。中蕪立華瓶と檜扇、撫子の組み合わせが絶妙な形状をなし涼やかさをかもし出している。