今年も「e-よこ逍遥」に参加させていただくことに。

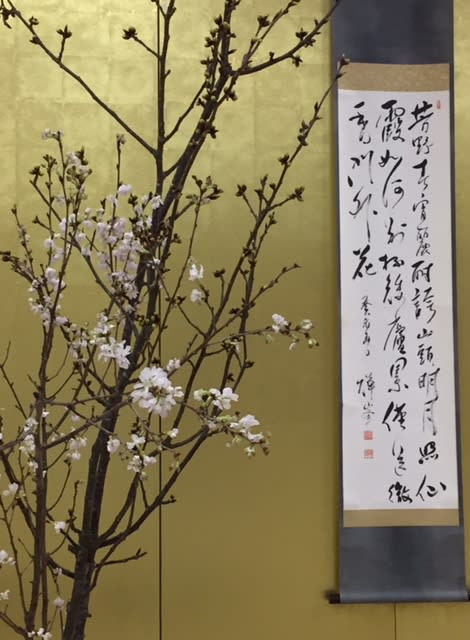

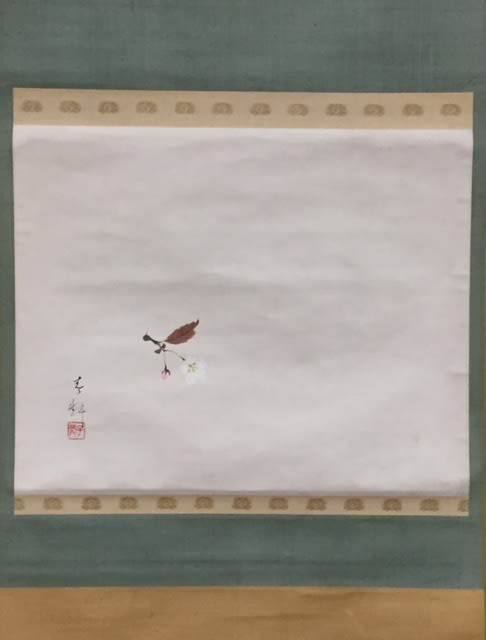

私が煎茶稽古している一茶庵が、東横堀川周辺の隅っこということでイベントに加えていただいている。

今年は5月14日からちょうど1ヶ月間、この地域の活性化のため、イベント、ショップ、珍しいことやモノを楽しんでいただくための逍遥企画。

一茶庵では、この期間に2回、煎茶に興味をお持ちの方たちに煎茶体験をしていただくイベントを開催します。

日程は、5月16日と6月6日(共に火曜)

時間は、19時~21時

場所は、一茶庵(大阪市中央区大手通1-1-1)

お問い合わせは、私の方までご連絡ください。

ipc@wa2.so-net.ne.jp まで。渡邉

費用は、3,500円

どなたでも気軽に楽しめる煎茶体験です。

私が煎茶稽古している一茶庵が、東横堀川周辺の隅っこということでイベントに加えていただいている。

今年は5月14日からちょうど1ヶ月間、この地域の活性化のため、イベント、ショップ、珍しいことやモノを楽しんでいただくための逍遥企画。

一茶庵では、この期間に2回、煎茶に興味をお持ちの方たちに煎茶体験をしていただくイベントを開催します。

日程は、5月16日と6月6日(共に火曜)

時間は、19時~21時

場所は、一茶庵(大阪市中央区大手通1-1-1)

お問い合わせは、私の方までご連絡ください。

ipc@wa2.so-net.ne.jp まで。渡邉

費用は、3,500円

どなたでも気軽に楽しめる煎茶体験です。