一昨夜の稽古で、着くやいなや目にとまったお軸は、雄大さの中に男の激しい生きざまを文字に表現したかのように見えた。

来月の19日に開催される「四天王寺煎茶会」に向けての稽古に熱が入り、お軸についての解説がないのかと思っていたが、お点前稽古が一段落つくと、お軸の解説に移った。

いつもの通り、この詩の文字数は?から始まる。そして読める字があるか?という問いになかなか明確に分かる文字は少ない。

わかった文字から連想し、わからない文字を想像していく連想ゲームをしているかのように進んでゆく。

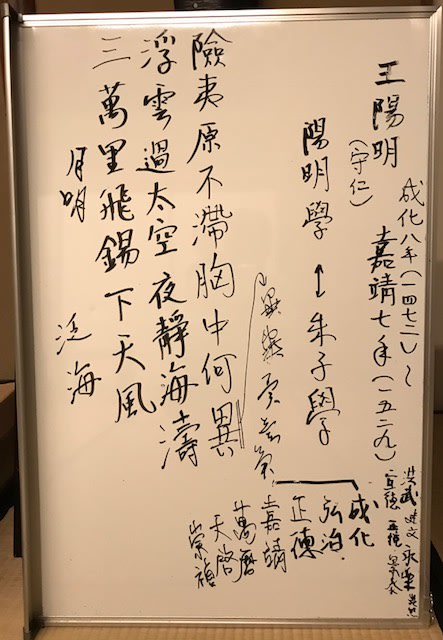

ひと通り読み終わり、中国の明大の時代に生きた王陽明の「泛海(ぼうかい/海に泛(う)かぶ)」という詩であることわかった。

王陽明が、書いた当時の自身の心情を表現した詩である。この詩は、王陽明の想像の世界と現実の状況が混在した不思議な詩だと宗匠はいう。

その内容は以下のとおり。

「泛海」

險夷原不滞胸中

何異浮雲過太空

夜静海濤三萬里

月明飛錫下天風

「海に泛(うか)ぶ」

險夷(けんい) 原(もと) 胸中に滞(とどま)らず

何ぞ異ならん 浮雲の太空(たいくう)を過(す)ぐるに

夜は静かなり 海濤(かいとう)三万里

月明(げつめい)に錫(しゃく)を飛ばして天風を下る

逆境であれ順境であれ、それらに心を煩わせることなどない。

それらは、あたかも浮雲が空を通り過ぎるようなものなのだから。

静かな夜の大海原を、月明かりに乗じて錫杖を手にした道士が天風を御しながら飛来する、まるでそんな広大無碍な心境である。

目的地に飛んでいった僧侶のように、わたしも目的地を目指したい。

と言った内容である。

王陽明は官僚であり、そして陸軍大将として戦いを指揮してきた。その道中、苦難も経験し、後に「陽明学」という思想を生んだ人物である。その王陽明はこよなく茶に傾倒したと言われている。

宗匠曰く、煎茶は、隠棲した文人の趣向にあるよりも、激動騒乱の中で親しまれたのだ、という。

この書は、陽明学者で思想家の「安岡正篤」氏が、一茶庵でしたためた直筆書。

来月の19日に開催される「四天王寺煎茶会」に向けての稽古に熱が入り、お軸についての解説がないのかと思っていたが、お点前稽古が一段落つくと、お軸の解説に移った。

いつもの通り、この詩の文字数は?から始まる。そして読める字があるか?という問いになかなか明確に分かる文字は少ない。

わかった文字から連想し、わからない文字を想像していく連想ゲームをしているかのように進んでゆく。

ひと通り読み終わり、中国の明大の時代に生きた王陽明の「泛海(ぼうかい/海に泛(う)かぶ)」という詩であることわかった。

王陽明が、書いた当時の自身の心情を表現した詩である。この詩は、王陽明の想像の世界と現実の状況が混在した不思議な詩だと宗匠はいう。

その内容は以下のとおり。

「泛海」

險夷原不滞胸中

何異浮雲過太空

夜静海濤三萬里

月明飛錫下天風

「海に泛(うか)ぶ」

險夷(けんい) 原(もと) 胸中に滞(とどま)らず

何ぞ異ならん 浮雲の太空(たいくう)を過(す)ぐるに

夜は静かなり 海濤(かいとう)三万里

月明(げつめい)に錫(しゃく)を飛ばして天風を下る

逆境であれ順境であれ、それらに心を煩わせることなどない。

それらは、あたかも浮雲が空を通り過ぎるようなものなのだから。

静かな夜の大海原を、月明かりに乗じて錫杖を手にした道士が天風を御しながら飛来する、まるでそんな広大無碍な心境である。

目的地に飛んでいった僧侶のように、わたしも目的地を目指したい。

と言った内容である。

王陽明は官僚であり、そして陸軍大将として戦いを指揮してきた。その道中、苦難も経験し、後に「陽明学」という思想を生んだ人物である。その王陽明はこよなく茶に傾倒したと言われている。

宗匠曰く、煎茶は、隠棲した文人の趣向にあるよりも、激動騒乱の中で親しまれたのだ、という。

この書は、陽明学者で思想家の「安岡正篤」氏が、一茶庵でしたためた直筆書。