惑星観察の時期になりました。電視観望と眼視観望の両方を可能にするためにフリップミラーを導入です。

C8とASI585MCを利用してsharpcap4.1のプレートソルブの使用を考えると2000mmの焦点距離は長すぎてそのままでは不可能です。ASI585MCだと、プレートソルブの可能な焦点距離は1300mm前後程度だったと思います。

そこでクローズアップレンズNO4をフリップミラーの前に取り付けることにしました。ビクセンのフリップミラーは2インチスリーブに取り付ける側が49mm径です。クローズアップレンズがそのまま取り付け可能です。クローズアップレンズの前にフィルターも取り付けできるように49-48変換リングも装着します。

しかし、NO4+変換リングの外径では2インチスリーブに差し込みできません。

仕方なく周囲をヤスリで削りました。アルミ色のまま装着です。

この状態で1260mm(F6.3)です。ヘリカルフォーカサーでほぼ同焦点にしています。

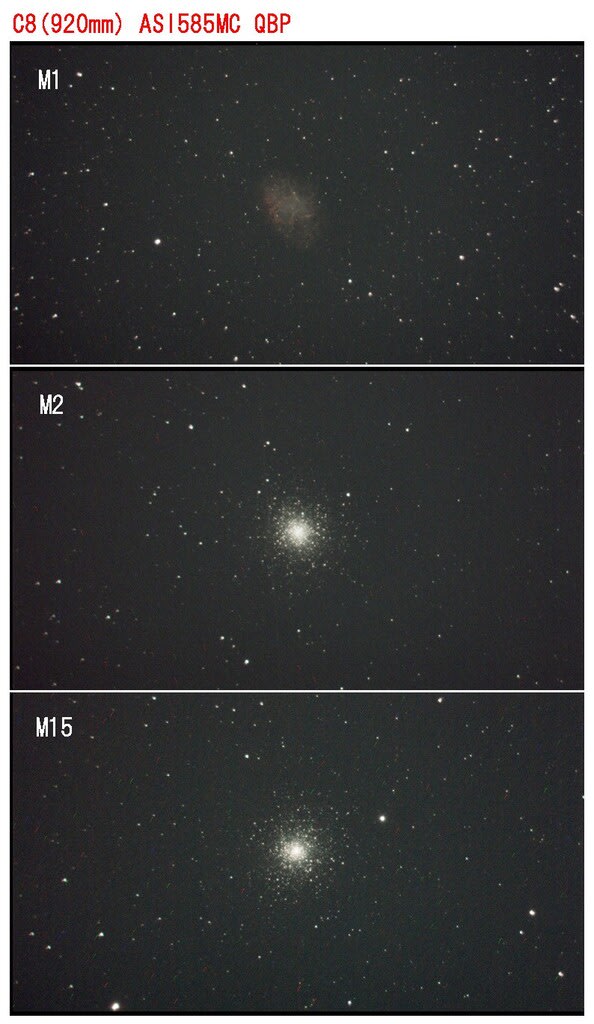

今回処理した写真です。

まずは、電視観望で模様を認識してもらい、それから眼視で確認です。

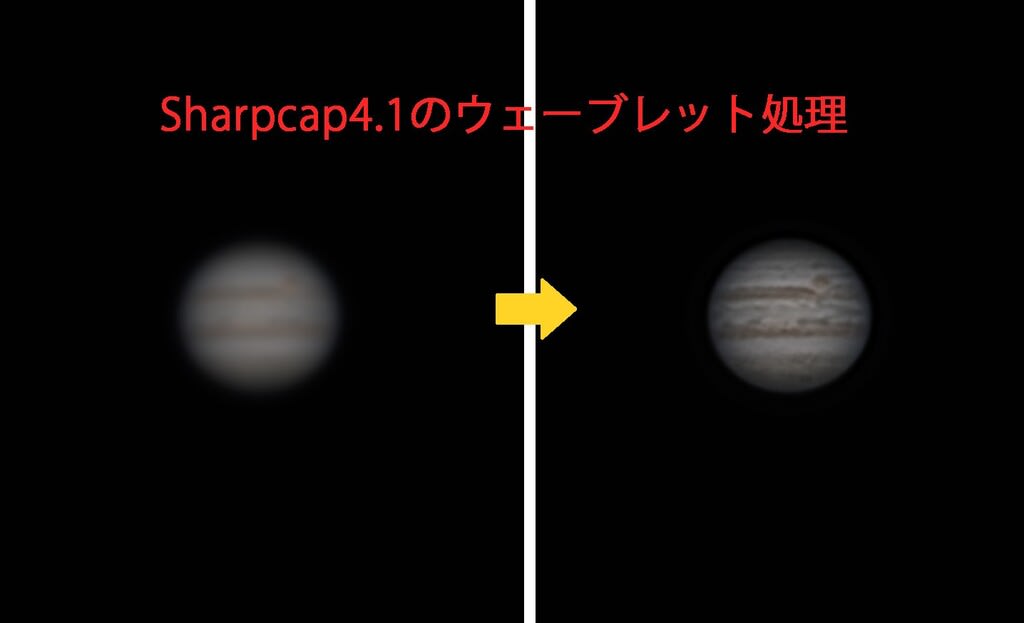

昨夜は先日よりシーイングが良好でした(決して良いというわけではありませんが)。今までの感覚だと動画に残すには躊躇するシーイングです。しかし、sharpcapの強調で処理されて画像に気をよくして、sharpcap4.1の操作手順を動画にしました。

今回は1260mmでの動画です。C8を3000mmで撮るとどんな画像になるか興味津々ではありますが・・・