女郎花(おみなえし) さかりの色を見るからに 露のわきける 身こそ知らるれ

(朝露がついて美しく染まった)女郎花の今を盛りの花の色を見たばかりに

露が分け隔てをして

(つかずに美しく染めてくれない)我が身が思い知られます。

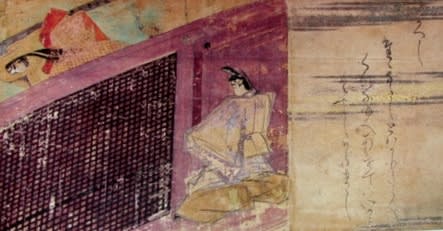

源氏物語の作者紫式部。再来年の大河ドラマは光源氏に決まりましたね。

紫式部が朝、部屋から外を眺めていたところ、藤原道長が女郎花(おみなえし)を手に現れます。寝起き顔であった紫式部は、今が盛りと咲く女郎花にちなんで盛りが過ぎた我が身を嘆く歌を詠んだそうです。女郎花(おみなえし)とは秋の七草のひとつで山野に自生し、黄色の小花を数多く咲かせます。

そんな式部に返した道長の歌が

白露は わきてもおかじ 女郎花 心からにや 色の染むらむ

白露は分け隔てをしているわけではあるまい

女郎花は自分の心がけによって美しい色に染まるのだろう

「源氏物語」は主人公光源氏を中心に貴族の人生と恋愛を描いた物語。54巻からなる3部構成で世界最古級の長編小説といいます。源氏物語以前にも「竹取物語」などの物語はありました。現在と違い通信手段はありませんので、源氏物語は所謂口コミで広がり、ついには左大臣藤原道長の耳にも入ります。紫式部は当時の学者で詩人であった藤原為時の娘にあたり、早くに母を亡くしたことから、父の手により幼い頃から漢詩を覚え高い教養を身につけたそうです。また式部は26才の時には当時の夫である藤原宣孝を亡くしています。

主人を亡くし、途方にくれながら気晴らしの気持ちも込めて書き綴った物語。

「源氏物語」

この物語によって式部の人生は大きく変わり、時の中宮(天皇の后)彰子に仕えます。彰子に仕えるよう呼び寄せたのは他ならぬ道長であったそうです。ただし帝(一条天皇)は先の后である中宮定子を思い続けていました。中宮彰子の父であり時の左大臣藤原道長は帝の御子(男子)を生むよう願います。そんな帝と道長の板挟みになりつつ、思い通りにならない人生を「源氏物語」に投影させているそうです。

一条天皇が思いを寄せ続けた前の中宮定子。その定子にお仕えしたのは「枕草子」の作者清少納言でありました。

ひとつひとつの物語、和歌、随筆。すべて平安の貴族社会のきらびやかな歴史のなかで繋がっているのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます