2014年の3月14日に一度アップした本ですが、昨日再読し、砂糖中毒の解説が強烈でしたので、紹介します。

人間の脳の視床下部には、空腹を感じさせる摂食中枢と、満腹を感じさせる満腹中枢があります。

この2つの中枢は血糖値の上下に反応して、刺激されます。

すなわち、低血糖だと摂食中枢が刺激され、高血糖だと満腹中枢が刺激されます。

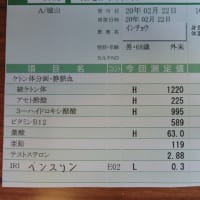

普段から大量の砂糖を摂取するような食生活をしていると、血糖値の上昇に対してインスリンが敏感に過剰分泌するようになってしまいます。

このことにより、普通にご飯を食べても血糖値が上がりきらない状態となり、胃が膨れているのに、満腹感を感じられなくなるのです。

この時の空腹感は「おなかいっぱい食べたい!」というよりは「何か甘いものが欲しい!」という欲求として感じます。

これは低下した血糖値をすぐに上げようとする脳の欲求と考えられます。

甘いものを食べると、脳の辺縁系でドーパミンが分泌されます。

ドーパミンは報酬系のホルモンとも呼ばれ、人間に快感を与えます。

「よっしゃー!」とか、「やったー!」とか「満足!」というような快感です。

しかし、頻繁に甘いものを食べていると、ドーパミンの受容体がオーバードライブして報酬系の回路を麻痺させてしまいます。

そこで回路を無理やり反応させるために、より多くの砂糖を摂取するような、負のスパイラルに陥っていくのです。

私の患者さんですが、コーヒーに角砂糖を6個入れるというご婦人がおられました。

ドーパミン受容体は依存性を引き起こすすべての物質に関わっていますから、砂糖依存になると、

他の依存性を持つ物質(たばこやアルコール、ドラッグ、向精神薬など)にも依存しやすくなります。

これを「相互依存」と呼びます。

振り返れば私も、タバコ、アルコール、炭水化物の中毒者でした。

ただし、砂糖中毒は無かったように思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます