一昨日はこの本を読みました。

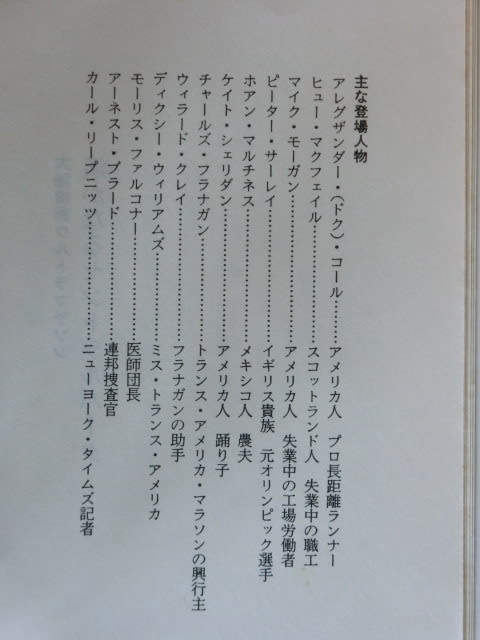

作者マーラ・ヴィステンドールはアメリカ生まれの女性ですが、この10年くらいは北京に住み続け、

サイエンス誌の記者として考古学から宇宙計画までさまざまなテーマをリポートしています。

この作品は2012年ピュリッツアー賞一般ノンフィクション部門のファイナリストに選ばれています。

邦題は女性のいない世界ですが、原題は

UNNATURAL SELECTION

CHOOSING BOYS OVER GIRLS

AND CONSEQUENCES OF A WORLD FULL OF MEN

直訳すれば、

不自然な選択

女の子よりも男の子を選び

その結果として世界は男たちでいっぱいになる

でしょうか。

現在世界中で女性の比率が減少しています。

さまざまな原因が考えられますが、皮肉なことには世界中で生活水準の向上が進んでいることが最大の理由のようです。

昔の発展途上国では乳幼児の死亡率が高いので、子孫を確保するためには、たくさんの出産が必要でした。

その場合は、何もせずとも、適当に男の子と女の子が確率通りに、両方授かっていました。

戦後の日本もそうですが、子供を一人か、二人しか産まないようになると、事態はデリケートなものとなります。

例えば、第一子が女の子であった場合は、最後のチャンスである第二子に男の子を望むことが一般的でしょう。

1990年代に安価なエコーが普及したことで、生まれてくるはずであった女の子たちが中絶によって消滅したのです。

筆者はその数を1億6000万人と推定しており、これはアメリカ合衆国の女性すべてよりも大きな数字です。

一人っ子政策を実施した中国は男の子たちであふれかえっています。

小中学校での男女の比率は1.5対1 まで開いているそうです。

現在の中国では女の子が結婚することは、難しくはありません。独身男性が周りに、いくらでもいるからです。

ところが、逆に、結婚相手をゲットできない男性が次第に増えていきます。

中国だけではなく、今後、世界中で一生結婚できない男性が多数発生していくことになります。

さて、男女平等と言いながらも、世界中で暴力事件、殺人事件を起こすのは圧倒的に男性が多いのが現実です。

これにはテストステロンという男性ホルモンが関与しているそうなのです。

テストステロンは思春期に分泌が開始されて青年期にピークを迎え、加齢によって徐々に減少していきます。

ところが、年齢以外にもテストステロンを増減させる要因が、アメリカ空軍退役者2000人以上を10年以上追跡調査して発見されました。

それは、結婚をするとテストステロン濃度は低くなり、離婚すると再び高くなるというものでした。

さらに既婚男性でも、父親になると、さらにテストステロン濃度は下がるそうです。

また別の調査でも、4500人近くの兵役経験者で、テストステロン値が高い人の方が、

両親、教師、クラスメートともめごとを起こす、ほかの大人に対して攻撃的である、

軍隊で無断外出する、麻薬やマリファナやアルコールを利用する、という傾向がわかりました。

さらに24歳から39歳までの独身男性が他の男性を殺す可能性は、同じ年の既婚男性の3倍高いのだそうです。

話は中国に戻りますが、底辺層の余剰男性 (可哀想なネーミングですよね) が国粋主義者となり、怒り狂っています。

中国語で、怒れる若者、" 憤青 " (フェンチン) と呼ばれています。

極端な愛国教育を受けた彼らは、さまざまなトラブルで、アメリカ大使館やマック、ケンタに火を放ったり石を投げたりします。

また日本大使館に押しかけたり、日本料理店を襲い、日本車を破壊します。

しかし、それらの行動は愛国心からというよりも、もやもやとした怒りから発生しているようにみえます。

中国の有識者の間では、台頭する憤青の力が大規模な破壊活動への不安を引き起こしている。

「本当に恐ろしいのは、国が怒れる若者によって揺さぶられるときだ。」

「国に怒れる若者がある程度いるのはもっともだが、彼らが国を牛耳るようになり、穏健な高齢者や無邪気な子供を含めた国全体が

怒れる若者に同調させられた場合、全面的に混乱して惨事が起こるだろう。」

戦争を避ける確実な方法は、相手に、" 勝ち目が無い " と思わせることです。

戦後の数十年間を日本はアメリカを後ろ盾として、他国に、そう思わせてきました。

しかし、いまや中国という魅力的な市場に進出したいアメリカは、昔ほどガチな後ろ盾ではありません。

戦争反対を唱えるだけで、戦争を回避できたケースを私は知りません。

私は、2012年の1月30日に石原慎太郎の著書、" 新・堕落論 " をアップしましたが再掲します。

日本は核爆弾を保有するべきである。

戦後、日本人はアメリカの妾のような立場に満足して過ごしてきた。

核戦争反対と叫ぶだけでは平和は実現しない。

日本は2発の核ミサイルで壊滅状態になる。

壊滅状態となった日本のためにリスクを犯すほどアメリカは間抜けじゃない。

中国からの領海侵犯事件も抗議するだけでは外交とはいえない。

核を持っていたならば発生しなかった事件かもしれない。