:::::

福島 香織(ふくしま・かおり):ジャーナリスト

大阪大学文学部卒業後産経新聞に入社。上海・復旦大学で語学留学を経て2001年に香港、2002~08年に北京で産経新聞特派員として取材活動に従事。2009年に産経新聞を退社後フリーに。おもに中国の政治経済社会をテーマに取材。主な著書に『なぜ中国は台湾を併合できないのか』(PHP研究所、2023)、

『習近平「独裁新時代」崩壊のカウントダウン』(かや書房、2023)など。

:::::

米中関税戦争で、今注目されているのが中国の航空市場の動向だ。

北京当局

は4月上旬、国内航空会社に米ボーイング社の機体や部品の調達の一時停止を通達しており、実際、厦門航空や中国国際航空がボーイング機の納品受領を次々拒否している。

一方で中国国際航空など主要航空会社3社が、昨年商業導入された中国国産旅客機C919を新たに100機発注。

世界最大の航空機市場の中国において、ボーイング機の圧倒的シェアをいよいよ中国国産機が奪うチャンスだ、とばかりに、当局は強気の態度を示している。

だが、強気な態度とは裏腹に、習近平政権のこの判断を自殺行為と見る向きもある。

4月20日から24日までの間に、厦門航空が2機、中国国際航空が1機、ボーイング社の737MAXの受領を正式に拒否した。

2025年3月31日までにボーイング社が中国の航空会社に納入した旅客機は18機。中国は4月12日から米国製品に125%の関税をかけていた。

今年だけで、ボーイング社は50機の旅客機を中国の航空会社に納品する予定だったが、

ボーイング社はすでにこれら旅客機を中国以外の国に転売することを検討しているらしい。

ボーイング社CEOのオルトバーグはロイターなどに、「いらないという客に売り続けるつもりはない。返品された旅客機は他の買い手に転売するだけだ」とコメントしていた。

トランプ大統領はこれを契約違反だとして、法的措置をとる可能性にも言及している。

米トランプ政権の高関税政策の本当の狙いは、中国を米国がかかわるグローバルサプライチェーンから締め出すことで、対中関税は245%にまで吊り上げられた。中国側はこれに対し報復関税を125%まで吊り上げ、真っ向から対抗している。

この関税戦争はおそらく資本戦争、金融戦争へと発展していくだろう。

そして、米中それぞれが、自らを中心とするグローバルな産業チェーンや経済枠組みを再構築し、米中がブロック経済化、新たな冷戦構造へと対立が拡大していくという予測がある。

その米中産業チェーンのデカップリングのプロセスにおいて、航空機産業が最初の試金石となるとして注目を集めている。

実際、デカップリングは可能なのか、デカップリングによって米中がそれぞれ再構築した産業チェーンのいずれが、より栄えるのか。

米中新冷戦でどちらが勝者になるのか。中国のボーイング排除のプロセスと結果は、その一つの判断材料なるだろう。

さきに私の見立てをいえば、中国の方が圧倒的に不利だと思う。

■経営難の中国航空業界に打撃

まず、中国の航空会社は依然として厳しい経営状況にある。

コロナ禍の影響で世界中の航空会社は厳しい赤字を被ったが、2023年にはおおむね回復している。

だが、中国3大航空会社の中国国際航空、中国東方航空、中国南方航空は2024年まで5期連続で赤字だった。

赤字幅は大きく改善傾向にあるとしても、地政学的な圧力をうけて国際線は2019年の水準を回復しておらず、国内線は過当競争や内需縮小によるチケットの廉売、使用機体の大きさと需要のミスマッチなどで利益が出にくい状況が続いている。

ボーイングの旅客機は中国が輸入する米国産製品の中では単価が最も高いものの一つだ。

1機1億ドル前後はする。

中国はボーイング社から旅客機をまとめ買いしているから、ディスカウント価格であったとしても6000万ドルくらいはするだろう。

そのうち3~5割を前金として支払っていたとして、少なくとも前金は返って来ない。

トランプが言うように契約違反による損害賠償訴訟などが起こされる可能性もあるだろう。

そうなると、その航空会社の米中都市間の運航便にも影響がでるかもしれない。

この3社は2025年から2027年までの間にそれぞれボーイング機を53機、81機、45機購入(納入)する契約だったから、前金あるいは違約金による経営への打撃は想像を上回るだろう。

また、ボーイング社の部品をこれまでのように調達ができない、となると、

中国の航空会社が今現在運航しているボーイング機のメンテナンスや修理にも支障をきたすかもしれない。

今年3月の時点で、中国の航空会社14社すべてがボーイング機を導入している。

今回、習近平政権の政策に従って真っ先にボーイング機を返品した厦門航空は、実は保有機の9割以上がボーイング機だという

ボーイング機がなくても、中国国産旅客機C919があるではないか、

と中国は盛んに喧伝しているが、

実はC919にも大きな問題がある。

■中核部品は米国製、国産化は途上

C919は2007年から開発が始まり2023年に上海―北京便で初の商業運航を実現。2024年末までに、中国東方航空で10機、中国南方航空で3機、中国国際航空で3機と計16機が導入されている。

年内にC919の生産は75機に増え、2029年までに年産200機を目標としている。

だがC919がボーイングの代替機になりうるか、この増産計画が順調に進むか、というと、今の厳しい米中関税戦争がつづけばそれは難しい。

なにせC919のコアな部品の多くが欧米製品に依存しているからだ。

なかでも航空機の心臓であるエンジン、電力系統、気象レーダー、飛行制御システム、燃料システム、フライトレコーダー、火災検知システム、着陸補助装置システムなどに米国製部品が含まれている。

中国メディアによれば、2028年には国産化率が80%を超える国産エンジン「長江1000A」のテスト導入が完了する。

つまり、現段階のC919エンジンはまだ純国産とは言い難いものなのだ。

機体全体で国産化率90%以上を実現するのは2035年という。

今年から米国製部品が入手できなくなれば、

C919の純国産化計画も増産計画も頓挫しかねない。

C919の現段階の性能にも問題が指摘されている。

C919は欧米基準の耐空証明書を取得できていない。

C919は開発に15年、200億ドル以上を研究につぎ込んだが、航空機のフラップと水平尾翼用に購入したカーボンファイバー素材の強度が不合格であったことが発覚し、結局ボーイングやエアバスが2017年以降に段階的に廃止してきた従来のアルミニウム合金を使っているなどの問題が一部で指摘されてきた。

だが当局

の情報統制によって、こうした指摘の声は削除されている。

国内の乗客の評判、噂も都合の悪いものは削除されている。

たとえば2023年、中国東方航空のC919の試験導入中、頻繁に欠航やフライトの振り替えがあった。

理由は明らかにされていないが、エンジン系の故障のケースもあったとされる。

2024年に、C919(東方航空、上海紅橋発成都行き)に乗った乗客は、離陸前に、客室乗務員からペーパータオルを渡されたという。

離陸すると座席上の手荷物収納のところから水滴が落ちてくるので、それをふくためだった。

情報が統制されている中国では、C919の本当の意味での安全性、性能についての信頼度がいまひとつであり、2024年の英国ファーンボロー・エアショーでも、C919は国際的な受注を獲得することができなかった。

ベトナム航空は一時、機材不足のためC919の購入を検討していたが、結局、

先進国が耐空証明書を発行していないことを理由に、購入を見送った。

もちろん米国側、ボーイング社側への打撃も決して小さくない

■中国エアラインの安全性は大丈夫か

ボーイング社も中国内35社のサプライヤーに頼っており、トランプ関税政策により部品コストは高騰する。

さらに中国市場から締め出されることになれば、その損失は、ロシア・スプートニクが報じたロシアの専門家の見方を参考にすると、年間の損失は100億ドルから150億ドルという。

これは、2024年1月の737 MAXの窓部分パネル脱落事故などの品質問題や労働者ストライキなどによる深刻な業績不振や株安からの回復を阻害することになろう。

だが、従来の航空機産業のグローバルチェーンを米中が分かれて再構築するとなれば、ボーイングが中国サプライヤーの代わりを見つけるほうが、中国が米国製エンジン部品の代替品を見つけるよりも簡単であることは確かだろう。

こうした状況で、米中関税戦争が続き航空機グローバル産業チェーンの米中デカップリングが進んでいけば、

一番気になるのは中国のエアラインの安定性と安全性だ。

ボーイング機の部品不足による整備不良で、フライトの遅延、欠航が増えるのではないか。

あるいは航空事故の懸念も大きくなるだろう。

C919がもつ潜在的なリスクも、短期間で解消されるとは思えない。

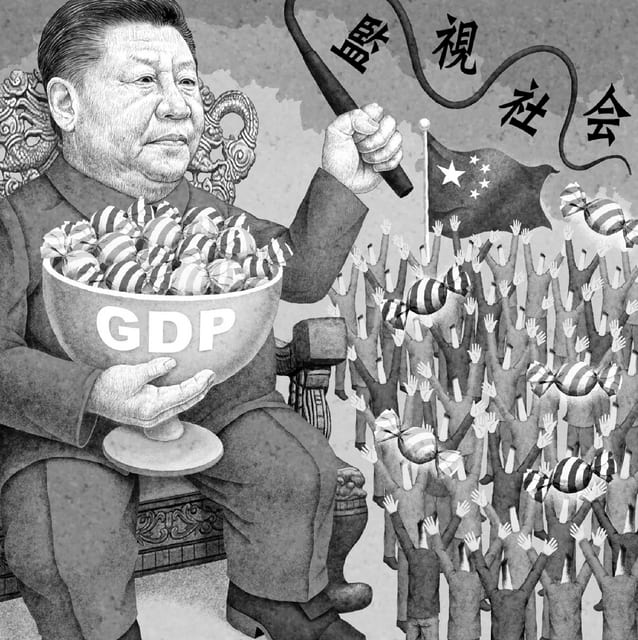

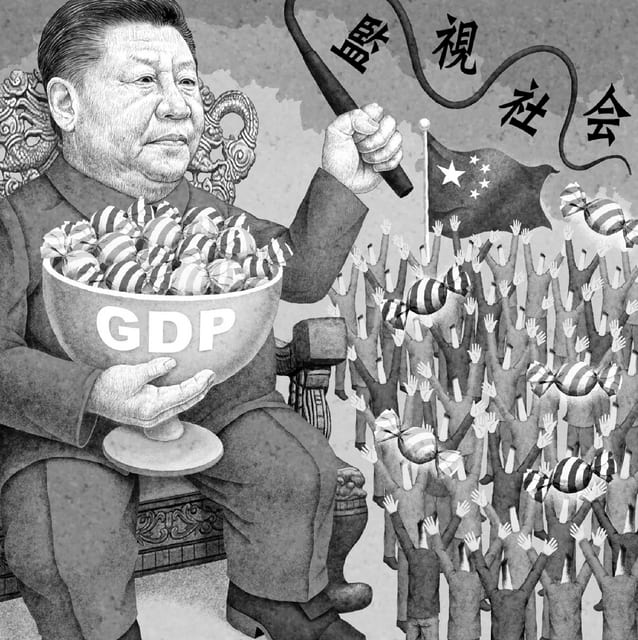

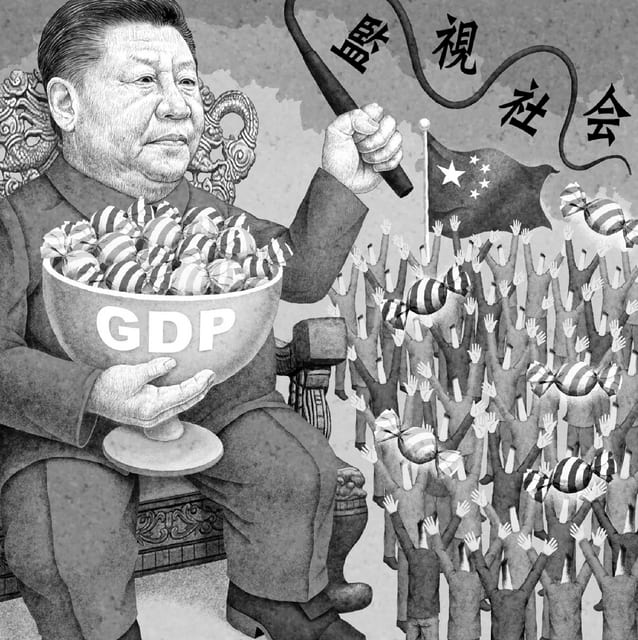

ただ、習近平の政策

の判断基準は、毛沢東時代

と同じく、経済性や安全性、合理性よりも政治性を優先させるものだ。

文革中、社会経済が混乱の極みで、人々が飢えていた時代でも、「中国人民がズボンをはけなくても核兵器を保有してみせる」といって核武装を急いだ。

同じように、国産旅客機を量産して航空機市場をボーイングから奪うという目標を達成するために、

企業業績がひっ迫しようと、人民の命が犠牲になろうと、それを無視できるのが中国の強みともいえる。

おりしも日本はゴールデンウィークの最中だ。中国への旅行で飛行機の利用を計画している読者もいるかもしれないが、その安全性については少し留意されたほうがいいかもしれない。