日本化学療法学会雑誌 2012

作用機徐

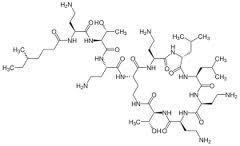

1. コリスチンはポリペプチド系の抗菌薬であり,細菌の外膜に結合することにより抗菌活

性を発揮する。

2.緑膿菌,アシネトバクター属,大腸菌,肺炎桿菌などに対しては殺菌的な抗菌作用を示すが,セラチア属,プロテウス属などに対しては無効である。

3.リポ多糖体(LPS)構造の変化によるコリスチン耐性株の増加が問題となっている。

4.アシネトバクター属において,コリスチンにヘテロ耐性を示すポピュレーションの存在が指摘されている。

5.他系統の抗菌薬との併用による相乗効果が in vitroまたは in vivo実験系で多数報告されている。

細菌の外膜に強く結合し,膜に存在するカルシウム・マグネシウムを置換することにより抗菌活性を発揮する

コリスチンとポリミキシンBはアミノ酸1分子が異なるだけであり,基本的にその作用機序は同じと考えられている

わが国での臨床分離株に対するコリスチンの抗菌活性を検討した報告は限られている。金山らは、2007~2008年に分離された緑膿菌を対象にコリスチンの抗菌活性を検討した結果,血液分離された 139株,その他の検体から分離された49株のうち,本剤に感受性を示さない株の割合は,それぞれ3.6%,2.9%であったと報告している

コリスチンに対する耐性メカニズムは,本剤の作用点である外膜やLPSの変異が重要である。特にLPSのリン脂質構造の修飾とコリスチン耐性の関与が報告されている

1.用法・用量は,米国仕様ではコリスチンとして2.5~5mgkg日を 1日 2~4回に分けて静脈内投与する。英国仕様ではコリスチンメタンスルホン酸ナトリウムとして,300~600万単位を1日 3回に分けて点滴静注する。

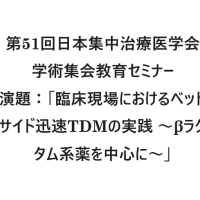

2.コリスチンの PK-PD関連パラメータは,AUCMICおよび CmaxMICが重要であると考えられるが,詳細は不明である。しかし,MSW(Mutant Selection Window:耐性菌選択濃度域)が広いことから,不適切な使用は耐性菌を惹起しやすく,注意を要する。

髄液移行率は25%の報告、肺への移行性が悪い可能性。実際には殆ど研究されていない。

IV.安全性

1.コリスチン注射剤の主な副作用は腎障害と神経障害である。

2.腎障害は用量依存的に発現頻度が高まると考えられているが,その障害は可逆的で治療中断により回復すると報告されている。

3.腎障害は早期に発現することが多いので,投与開始3日前後で腎機能検査を実施することが望ましい。

4.腎障害および神経障害の発現を防ぐため,腎機能検査値(クレアチニン,BUN),尿検査値などを定期的にモニタリングし,e-GFR(推算糸球体濾過量)を算定し,その結果に応じて投与中止などを考慮する必要がある。

5.本剤による副作用の発現機序は不明であり,わが国での安全性情報は限られていることから,今後の安全性情報の集積が必要である。

コリスチン注射剤はポリミキシン系抗菌薬であり,その主な副作用は腎障害と神経障害である。英国製品の添付文書の腎障害および神経障害の発現頻度は,それぞれ20%,1%である。

1)妊婦

一部の動物試験成績にて,コリスチンの催奇形性が報告されている64)。コリスチンはヒトの胎盤関門を通過するため,妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には,治療上の有益性が危険性を上まわると判断される場合にのみ投与すること。

2)小児

海外の臨床報告で,少数例ではあるが小児の投与例が報告されている。成人と小児を同一試験で比較した報告はないが,小児のみの報告では概ね有効性が示され,安全性上の問題は特に指摘されていない。

【コリスチン注射剤の適応】

他剤による効果が認められない,本剤に感性の多剤耐性緑膿菌(MDRP),多剤耐性アシネトバクター属,その他多剤耐性グラム陰性桿菌などによる,各種感染症

【留意点】

1.使用にあたっては,保菌か感染症かの鑑別およびソースコントロールが重要である。

2.原因微生物に対するコリスチンの薬剤感受性試験を実施すること。

3.チェッカーボード法(BCプレート.など)を用いてコリスチン以外の他系統の抗菌薬による併用療法の可能性を考慮することが望ましい。

4.有効性の向上と耐性菌出現抑制のためコリスチンと他系統の抗菌薬による併用療法を検討することが望ましい。

5.感染症専門医など感染症の治療に十分な知識と経験をもつ医師の指導の下で使用すること。

6.腎障害の発現には十分配慮すること。3~5日ごとに,クレアチニン,BUN(血中尿素窒素),尿検査などを実施し,e-GFR(推算糸球体濾過量)を算出し判断すること。

7.複数菌感染症には十分注意すること。

8.本剤の基本的な投与期間は

10~14日以内とし,安全性,耐性化の観点から安易な長期使用は慎むこと。

1.臨床:血流感染症

1)血流感染症への本剤の適応

多剤耐性菌による血流感染症患者は,重度の免疫不全状態にあることが多い。抗菌薬の効果が不十分であるとただちに不幸な転帰にいたるため,血流感染症はコリスチン注射剤が最も必要とされる疾患の一つである。血流感染症の原因菌として,グラム陰性菌では大腸菌,緑膿菌,エンテロバクター属ならびに肺炎桿菌の頻度が高い。しかしながら,多剤耐性菌が分離される患者はまれであり,全国的なサーベイランスによれば緑膿菌で3%前後

である。頻度は少ないが,血流感染症の原因菌として多剤耐性を獲得したこれらのグラム陰性菌に感染した患者に対して,コリスチン注射剤の適応を考えることとなる。

作用機徐

1. コリスチンはポリペプチド系の抗菌薬であり,細菌の外膜に結合することにより抗菌活

性を発揮する。

2.緑膿菌,アシネトバクター属,大腸菌,肺炎桿菌などに対しては殺菌的な抗菌作用を示すが,セラチア属,プロテウス属などに対しては無効である。

3.リポ多糖体(LPS)構造の変化によるコリスチン耐性株の増加が問題となっている。

4.アシネトバクター属において,コリスチンにヘテロ耐性を示すポピュレーションの存在が指摘されている。

5.他系統の抗菌薬との併用による相乗効果が in vitroまたは in vivo実験系で多数報告されている。

細菌の外膜に強く結合し,膜に存在するカルシウム・マグネシウムを置換することにより抗菌活性を発揮する

コリスチンとポリミキシンBはアミノ酸1分子が異なるだけであり,基本的にその作用機序は同じと考えられている

わが国での臨床分離株に対するコリスチンの抗菌活性を検討した報告は限られている。金山らは、2007~2008年に分離された緑膿菌を対象にコリスチンの抗菌活性を検討した結果,血液分離された 139株,その他の検体から分離された49株のうち,本剤に感受性を示さない株の割合は,それぞれ3.6%,2.9%であったと報告している

コリスチンに対する耐性メカニズムは,本剤の作用点である外膜やLPSの変異が重要である。特にLPSのリン脂質構造の修飾とコリスチン耐性の関与が報告されている

1.用法・用量は,米国仕様ではコリスチンとして2.5~5mgkg日を 1日 2~4回に分けて静脈内投与する。英国仕様ではコリスチンメタンスルホン酸ナトリウムとして,300~600万単位を1日 3回に分けて点滴静注する。

2.コリスチンの PK-PD関連パラメータは,AUCMICおよび CmaxMICが重要であると考えられるが,詳細は不明である。しかし,MSW(Mutant Selection Window:耐性菌選択濃度域)が広いことから,不適切な使用は耐性菌を惹起しやすく,注意を要する。

髄液移行率は25%の報告、肺への移行性が悪い可能性。実際には殆ど研究されていない。

IV.安全性

1.コリスチン注射剤の主な副作用は腎障害と神経障害である。

2.腎障害は用量依存的に発現頻度が高まると考えられているが,その障害は可逆的で治療中断により回復すると報告されている。

3.腎障害は早期に発現することが多いので,投与開始3日前後で腎機能検査を実施することが望ましい。

4.腎障害および神経障害の発現を防ぐため,腎機能検査値(クレアチニン,BUN),尿検査値などを定期的にモニタリングし,e-GFR(推算糸球体濾過量)を算定し,その結果に応じて投与中止などを考慮する必要がある。

5.本剤による副作用の発現機序は不明であり,わが国での安全性情報は限られていることから,今後の安全性情報の集積が必要である。

コリスチン注射剤はポリミキシン系抗菌薬であり,その主な副作用は腎障害と神経障害である。英国製品の添付文書の腎障害および神経障害の発現頻度は,それぞれ20%,1%である。

1)妊婦

一部の動物試験成績にて,コリスチンの催奇形性が報告されている64)。コリスチンはヒトの胎盤関門を通過するため,妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には,治療上の有益性が危険性を上まわると判断される場合にのみ投与すること。

2)小児

海外の臨床報告で,少数例ではあるが小児の投与例が報告されている。成人と小児を同一試験で比較した報告はないが,小児のみの報告では概ね有効性が示され,安全性上の問題は特に指摘されていない。

【コリスチン注射剤の適応】

他剤による効果が認められない,本剤に感性の多剤耐性緑膿菌(MDRP),多剤耐性アシネトバクター属,その他多剤耐性グラム陰性桿菌などによる,各種感染症

【留意点】

1.使用にあたっては,保菌か感染症かの鑑別およびソースコントロールが重要である。

2.原因微生物に対するコリスチンの薬剤感受性試験を実施すること。

3.チェッカーボード法(BCプレート.など)を用いてコリスチン以外の他系統の抗菌薬による併用療法の可能性を考慮することが望ましい。

4.有効性の向上と耐性菌出現抑制のためコリスチンと他系統の抗菌薬による併用療法を検討することが望ましい。

5.感染症専門医など感染症の治療に十分な知識と経験をもつ医師の指導の下で使用すること。

6.腎障害の発現には十分配慮すること。3~5日ごとに,クレアチニン,BUN(血中尿素窒素),尿検査などを実施し,e-GFR(推算糸球体濾過量)を算出し判断すること。

7.複数菌感染症には十分注意すること。

8.本剤の基本的な投与期間は

10~14日以内とし,安全性,耐性化の観点から安易な長期使用は慎むこと。

1.臨床:血流感染症

1)血流感染症への本剤の適応

多剤耐性菌による血流感染症患者は,重度の免疫不全状態にあることが多い。抗菌薬の効果が不十分であるとただちに不幸な転帰にいたるため,血流感染症はコリスチン注射剤が最も必要とされる疾患の一つである。血流感染症の原因菌として,グラム陰性菌では大腸菌,緑膿菌,エンテロバクター属ならびに肺炎桿菌の頻度が高い。しかしながら,多剤耐性菌が分離される患者はまれであり,全国的なサーベイランスによれば緑膿菌で3%前後

である。頻度は少ないが,血流感染症の原因菌として多剤耐性を獲得したこれらのグラム陰性菌に感染した患者に対して,コリスチン注射剤の適応を考えることとなる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます