『赤影』という番組の最大のセールスポイントは、コミカルな描写とスリリングな本格的立回りの剣劇でしょう。コミカルな描写は青影・白影が中心となりますが、時には赤影も加わります。また、敵忍者たちの設定そのものがコメディリリーフの場合もあり、「卍党編」からエスカレートしていきます。立回りや忍術合戦がコミカルな場合も少なくありません。

剣劇はさすがに東映京都が制作しているだけあって、本格的時代劇の直系的な作品です。赤影・白影を演じる坂口祐三郎さん・牧冬吉さんはアクションもかなりご自身でこなします。もちろん乗馬も吹替え無しでお手の物でした。現在で言うところのワイヤーワークが多用され、危険な撮影もたくさんあったようです。坂口さん・牧さんは生傷が絶えなかったそうで、坂口さんの手のアップでは吹替えが用いられました。

特撮はイマジネーション豊かで、円谷作品では見られない、かなりの荒技も飛び出します。当時の他社作品や劇場映画のレベルを考えても、なかなか見応えのある特撮を披露してくれています。東映のTV特撮シリーズとしては初のカラー作品であり、予算的にも恵まれた番組だったことがわかります。

ごく初期にはブルーバック合成なども使われましたが、制作日数や予算の問題もあってか、徐々にスクリーンプロセスが多用されるようになります。

脚本は、平山亨プロデューサーの作品ではメインライターとなることが多い、伊上勝氏が全話を書き上げています。元は宣弘社の社員であり、『隠密剣士』で脚本家デビューした氏は、『隠密剣士』で「忍者」についての研究をかなり積んだとのことです。また、「卍党編」でのギヤマンの鐘を巡る「秘帖争奪戦」を描いたエピソードは、氏の最も得意とする分野だそうです。

『赤影』は1クールごとに明確にストーリーが分かれています。つまり一話完結ではなく、13話連続ストーリーとなっています。これは赤影たち飛騨忍者と闘うそれぞれの組織を明確に差別化し、赤影たちの危機で次回へ繋げるというスタイルに効果的でした。

第1~13話は「金目教編」で、甲賀忍軍の棟梁、甲賀幻妖斎が教祖となり、「金目教」という宗教を使って日本征服を企てるストーリーです。

OPでは

「豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎だった頃、琵琶湖の南に金目教という怪しい宗教が流行っていた。

それを信じないものは恐ろしい祟りに見舞われるという。

その正体は何か?

藤吉郎は金目教の秘密を探るため、飛騨の国から仮面の忍者を呼んだ。その名は…『赤影参上!』」

という口上が、第2話から登場します。

●「怪物蟇法師」昭和42年4月5日放映 蟇法師、鬼念坊登場

放映第1話 脚本:伊上勝 監督:倉田準二

開巻すぐに、OPでお馴染みの山伏姿の甲賀幻妖斎の映像と「豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎だった頃‥‥。」のナレーションがあり、謎めいた雰囲気が満天です。幻妖斎が何やら祈祷していますが、天津さんの熱の入った演技に驚くばかりです。

『赤影』の舞台はナレーションにもある通り、戦国時代です。子どもの頃には気付きませんでしたが、戦乱の混乱した世に新しい宗教を興し、その力で人心をコントロールしようとする幻妖斎の企みは説得力のある題材です。全体の大きなストーリーとしては、この「金目教編」が最もシリアスです。

その後は場面が横山城の藤吉郎と竹中半兵衛に移ります。この2人の侍言葉を、昔の子ども達は理解できたのですよねぇ‥‥。現代っ子には難しいでしょうか。それでなくても、「仏罰」「乱破」などの馴染みの薄い言葉は、一聴しただけでは意味を捕らえにくいでしょう。

そしていよいよ赤影・青影の登場! 忍者にして「影」というネーミングは絶妙です。赤影は七・三分け! 戦国時代にあって、異彩を放っています。しかし不思議にすんなりと受け入れてしまった当時の子どもの感受性って、柔軟でしたネ。

この第1話には白影は登場しません‥‥。

金目教の本拠、霞谷を探索していた乱破が「鬼念坊」にやられてしまいます。「卍党編」ほど敵忍群がハジケきれていないので、刃物をものともしない鬼念坊にはリアルな不気味さが漂います。鬼念坊が素手で赤影の刀を掴み折ってしまう描写に、『赤影』に登場する忍者たちのただならぬ雰囲気が感じられます。

鬼念坊の立ち回りでは、青影とのコミカルさと、赤影との本格的なチャンバラ(敢えてこのように表現します)のコントラストがワクワクさせてくれます。

この時の赤影は逆手で刀を持っています。全話を通して珍しいシーンですが、これも設定の固まっていない第1話ならでは珍場面です。

巻貝やタカラガイといった小道具を使っての「遠耳」の忍術は、まだ荒唐無稽の域にまで達していない、正統的な「忍者もの」としての魅力があります。

そして「蟇法師」が登場。一枚歯の下駄とボロボロの衣装が不気味です。ここまでの金目教・甲賀忍群霞谷七人衆はコミカルな要素はあまり持っていません。

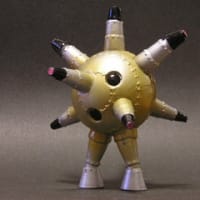

「千年蟇」は蟇法師の「蟇変化(へんげ)」によって現れますが、蟇法師が変身するわけではないのですネ。紛らわしい名前の術です。その千年蟇ですが、「忍者もの」の定番として実にしっくりくる怪獣です。着ぐるみは劇場映画『怪竜大決戦』からの流用ですが、よくできた着ぐるみです。

千年蟇との戦闘シーンでは「白影のテーマ」が流れます。『赤影』といえばこの曲! これは数ある特撮ヒーローの戦闘テーマ曲の中でも屈指の名曲です。

赤影に破れ、傷ついた千年蟇を労わる蟇法師。敵側にも悲哀を感じさせることで、深みのあるドラマがこれから展開していきます。

まだ金目教の全容も幻妖斎の存在も知らない赤影は、いろいろと名推理を働かせています。鬼念坊と蟇法師が現れたことで、金目教が単なる新興宗教ではないことを嗅ぎつけます。忍術合戦、諜報活動、チャンバラと、「忍者もの」の醍醐味が味わえるシリーズがいよいよ始まりはじまり!

●鬼念坊(演:芦田鉄雄)

刀も手裏剣も通さない鍛えられた皮膚を持っています。弱点は目。今話ではその弱点を衝かれ、一時退散します。

今回は貝殻を使った盗聴と、赤影の刀を素手で折ってしまう能力が描かれています。

●蟇法師(演:近江雄二郎)

千年蟇を育て操りますが、これといった忍術は他には持っていないようです。

長く伸び放題のボサボサの仙人のような髪をし、ボロボロの着物を纏い、一枚歯の下駄を履いています。蟇蛙のような姿勢でしゃがむ姿勢が、名前とキャラの一致を感じさせます。

演ずる近江雄二郎さんは殺陣師で、後の「根来編」では殺陣師として番組に関わっていたそうです。

剣劇はさすがに東映京都が制作しているだけあって、本格的時代劇の直系的な作品です。赤影・白影を演じる坂口祐三郎さん・牧冬吉さんはアクションもかなりご自身でこなします。もちろん乗馬も吹替え無しでお手の物でした。現在で言うところのワイヤーワークが多用され、危険な撮影もたくさんあったようです。坂口さん・牧さんは生傷が絶えなかったそうで、坂口さんの手のアップでは吹替えが用いられました。

特撮はイマジネーション豊かで、円谷作品では見られない、かなりの荒技も飛び出します。当時の他社作品や劇場映画のレベルを考えても、なかなか見応えのある特撮を披露してくれています。東映のTV特撮シリーズとしては初のカラー作品であり、予算的にも恵まれた番組だったことがわかります。

ごく初期にはブルーバック合成なども使われましたが、制作日数や予算の問題もあってか、徐々にスクリーンプロセスが多用されるようになります。

脚本は、平山亨プロデューサーの作品ではメインライターとなることが多い、伊上勝氏が全話を書き上げています。元は宣弘社の社員であり、『隠密剣士』で脚本家デビューした氏は、『隠密剣士』で「忍者」についての研究をかなり積んだとのことです。また、「卍党編」でのギヤマンの鐘を巡る「秘帖争奪戦」を描いたエピソードは、氏の最も得意とする分野だそうです。

『赤影』は1クールごとに明確にストーリーが分かれています。つまり一話完結ではなく、13話連続ストーリーとなっています。これは赤影たち飛騨忍者と闘うそれぞれの組織を明確に差別化し、赤影たちの危機で次回へ繋げるというスタイルに効果的でした。

第1~13話は「金目教編」で、甲賀忍軍の棟梁、甲賀幻妖斎が教祖となり、「金目教」という宗教を使って日本征服を企てるストーリーです。

OPでは

「豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎だった頃、琵琶湖の南に金目教という怪しい宗教が流行っていた。

それを信じないものは恐ろしい祟りに見舞われるという。

その正体は何か?

藤吉郎は金目教の秘密を探るため、飛騨の国から仮面の忍者を呼んだ。その名は…『赤影参上!』」

という口上が、第2話から登場します。

●「怪物蟇法師」昭和42年4月5日放映 蟇法師、鬼念坊登場

放映第1話 脚本:伊上勝 監督:倉田準二

開巻すぐに、OPでお馴染みの山伏姿の甲賀幻妖斎の映像と「豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎だった頃‥‥。」のナレーションがあり、謎めいた雰囲気が満天です。幻妖斎が何やら祈祷していますが、天津さんの熱の入った演技に驚くばかりです。

『赤影』の舞台はナレーションにもある通り、戦国時代です。子どもの頃には気付きませんでしたが、戦乱の混乱した世に新しい宗教を興し、その力で人心をコントロールしようとする幻妖斎の企みは説得力のある題材です。全体の大きなストーリーとしては、この「金目教編」が最もシリアスです。

その後は場面が横山城の藤吉郎と竹中半兵衛に移ります。この2人の侍言葉を、昔の子ども達は理解できたのですよねぇ‥‥。現代っ子には難しいでしょうか。それでなくても、「仏罰」「乱破」などの馴染みの薄い言葉は、一聴しただけでは意味を捕らえにくいでしょう。

そしていよいよ赤影・青影の登場! 忍者にして「影」というネーミングは絶妙です。赤影は七・三分け! 戦国時代にあって、異彩を放っています。しかし不思議にすんなりと受け入れてしまった当時の子どもの感受性って、柔軟でしたネ。

この第1話には白影は登場しません‥‥。

金目教の本拠、霞谷を探索していた乱破が「鬼念坊」にやられてしまいます。「卍党編」ほど敵忍群がハジケきれていないので、刃物をものともしない鬼念坊にはリアルな不気味さが漂います。鬼念坊が素手で赤影の刀を掴み折ってしまう描写に、『赤影』に登場する忍者たちのただならぬ雰囲気が感じられます。

鬼念坊の立ち回りでは、青影とのコミカルさと、赤影との本格的なチャンバラ(敢えてこのように表現します)のコントラストがワクワクさせてくれます。

この時の赤影は逆手で刀を持っています。全話を通して珍しいシーンですが、これも設定の固まっていない第1話ならでは珍場面です。

巻貝やタカラガイといった小道具を使っての「遠耳」の忍術は、まだ荒唐無稽の域にまで達していない、正統的な「忍者もの」としての魅力があります。

そして「蟇法師」が登場。一枚歯の下駄とボロボロの衣装が不気味です。ここまでの金目教・甲賀忍群霞谷七人衆はコミカルな要素はあまり持っていません。

「千年蟇」は蟇法師の「蟇変化(へんげ)」によって現れますが、蟇法師が変身するわけではないのですネ。紛らわしい名前の術です。その千年蟇ですが、「忍者もの」の定番として実にしっくりくる怪獣です。着ぐるみは劇場映画『怪竜大決戦』からの流用ですが、よくできた着ぐるみです。

千年蟇との戦闘シーンでは「白影のテーマ」が流れます。『赤影』といえばこの曲! これは数ある特撮ヒーローの戦闘テーマ曲の中でも屈指の名曲です。

赤影に破れ、傷ついた千年蟇を労わる蟇法師。敵側にも悲哀を感じさせることで、深みのあるドラマがこれから展開していきます。

まだ金目教の全容も幻妖斎の存在も知らない赤影は、いろいろと名推理を働かせています。鬼念坊と蟇法師が現れたことで、金目教が単なる新興宗教ではないことを嗅ぎつけます。忍術合戦、諜報活動、チャンバラと、「忍者もの」の醍醐味が味わえるシリーズがいよいよ始まりはじまり!

●鬼念坊(演:芦田鉄雄)

刀も手裏剣も通さない鍛えられた皮膚を持っています。弱点は目。今話ではその弱点を衝かれ、一時退散します。

今回は貝殻を使った盗聴と、赤影の刀を素手で折ってしまう能力が描かれています。

●蟇法師(演:近江雄二郎)

千年蟇を育て操りますが、これといった忍術は他には持っていないようです。

長く伸び放題のボサボサの仙人のような髪をし、ボロボロの着物を纏い、一枚歯の下駄を履いています。蟇蛙のような姿勢でしゃがむ姿勢が、名前とキャラの一致を感じさせます。

演ずる近江雄二郎さんは殺陣師で、後の「根来編」では殺陣師として番組に関わっていたそうです。

しかも東映ですか!!

ぱっと見、ゴーゴーファイブの仲間かと思いました(’へ`;)笑

日本にはいろんな映画があるんですねw

『赤影』は3人で行動する忍者で、リーダーが「赤影」、そして年長の「白影」と少年の「青影」がいます。色の名前がついている複数のヒーローという点では、戦隊ヒーローの元祖かもしれませんネ。

↑そんなことを細かく説明せんでも‥‥(苦笑)。

>日本にはいろんな映画があるんですねw

昔は「忍者もの」は立派なジャンルでした。TV時代劇の数も、今とは比べ物にならないくらいにたくさん放送されていました。

↑だからそんなに細か(ry

本年もよろしくお願いします。